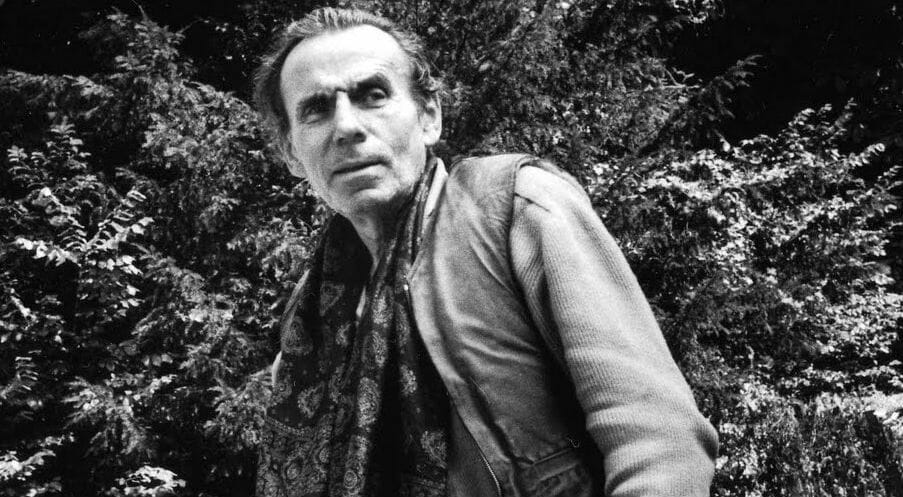

Torna su ilLibraio.it la rubrica #LettureIndimenticabili: lo scrittore Andrea Inglese racconta “La vita agra”, il capolavoro di Luciano Bianciardi, oggi un libro di “culto”, ma che all’inizio, nonostante il successo commerciale, non fu capito da una certa critica

Quando uscì, nel 1962, La vita agra di Luciano Bianciardi fu immediatamente un successo commerciale. Vendette 10.000 copie in un mese, suscitò inevitabilmente l’attenzione della critica, e due anni dopo, nel 1964, il regista Carlo Lizzani ne trasse il film omonimo interpretato da Ugo Tognazzi. Si trattava del primo vero successo di Bianciardi, che aveva alle spalle già tre romanzi, il migliore dei quali, Il lavoro culturale, datava del 1957. L’autore si era formato al giornalismo d’inchiesta, ma anche all’intervento di costume, e aveva concentrato la sua attenzione dapprima sull’ambiente provinciale – Bianciardi era originario di Grosseto – e poi sul clima sociale e culturale della grande città, ossia Milano, in cui è ambientata la vicenda della Vita agra e che incarna uno snodo chiave della storia nazionale, ossia il “miracolo economico”.

Nonostante il successo di pubblico e l’abbondante attenzione critica, pochissimi furono i recensori in grado di comprendere realmente la forza e la novità del libro. Sul piano delle forme, La vita agra offriva una trama esigua, e non rientrava nei criteri della narrazione realista solida e ben fatta. Sul piano dei contenuti, il libro veicolava sì una visione critica, ma talmente radicale da essere percepita come puramente disfattista. In breve, sia la critica progressista sia quella conservatrice non furono davvero capaci di apprezzare il libro e, nonostante gli riconoscessero degli aspetti positivi, il giudizio globale rimaneva severo. Ciò spiega probabilmente perché La vita agra non sia mai stato integrato a pieno titolo nel canone della narrativa italiana del secondo novecento e oggi ancora costituisca un romanzo di “culto”. In altre parole, La vita agra non è mai stato un classico, ma questo le permette di parlare a un gruppo, seppure ristretto di lettori, con la familiarità un po’ scontante e brusca di una voce contemporanea. Per utilizzare un concetto caro al poeta e saggista Franco Fortini, il romanzo di Bianciardi ha avuto un carattere intempestivo, che tanto lo ha reso inclassificabile per la critica della sua epoca, tanto lo rende oggi straordinariamente limpido e potente, nella sua capacità di sondare gli aspetti più spietati e assurdi, di quel “miracolo” così unanimemente decantato. Del 1962 è un altro romanzo importante, Memoriale di Paolo Volponi. Memoriale, però, ha conosciuto una diversa fortuna critica. È abbondantemente presente negli studi accademici, costituisce un elemento indispensabile della cosiddetta “letteratura industriale”, fa parte insomma del patrimonio letterario riconosciuto e celebrato. Eppure Memoriale sembra parlarci già da un altro mondo, da un tempo remoto, mentre Bianciardi ci parla da fratello maggiore di una condizione che è in parte ancora di fronte a noi, e su cui molto si teorizza anche a sproposito, ossia la condizione del “lavoratore della conoscenza”.

Torniamo, però, all’anomalia letteraria. Io considero il romanzo di Bianciardi un esemplare tipico e particolarmente riuscito, almeno in Italia, di “romanzo idiosincratico”. È una categoria, questa, che farà storcere, e in parte a ragione, la bocca a critici e teorici della letteratura. Ma a me pare utilissima, almeno per introdurre alla lettura della Vita agra. In ogni caso, i romanzi idiosincratici esistono, anche se formano una bizzarra famiglia, in cui metterei alla rinfusa il Céline di Viaggio al termine della notte, i romanzi autobiografici di Thomas Bernhard, certi romanzi di Bouhmil Hrabal, lo straordinario Mosca-Petuski del russo Venedikt Erofeev, e oltreoceano molte cose di Richard Brautigan e Charles Bukowski, Paura e delirio a Las Vegas di Hunter S. Thompson, e ovviamente Tropico del cancro di Henry Miller, uscito già nel 1934 e tradotto dallo stesso Bianciardi all’inizio degli anni Sessanta.

Una delle caratteristiche del romanzo idiosincratico è una stretta vicinanza – se non aperta identità – tra autore, narratore ed eroe. (Qualcuno potrebbe evocare la categoria di autofiction, ma essa non risulta utile più di tanto al discorso che sto facendo). Quello che Bianciardi fa, in concreto, è mettere in crisi sotto la pressione di un radicale scetticismo i due principali regimi dell’espressione letteraria: quello basato sull’importanza del fatto vero, del fatto vissuto, e quello basato sull’importanza del fatto inventato, del fatto immaginato. Il romanziere idiosincratico, innanzitutto, predilige il gioco al ribasso rispetto al romanzo tradizionale, e piuttosto che allestire universi immaginari, abitati da personaggi inventati accuratamente, poggia la sua narrazione su un abbondante materiale autobiografico. In questo vi è una chiara diffidenza nei confronti dell’invenzione e dell’immaginazione romanzesca. Vi è una sorta di partito preso contro ogni tentativo di evasione e di esotismo narrativi.

Bianciardi è convinto che uno debba scrivere su cose che ben conosce, che ha sperimentato, lungamente osservato, vissuto in prima persona. E questo lo spinge a dare più spazio al vero che al verosimile, ossia a privilegiare il materiale autobiografico. Ma è poi su questo materiale che si esercita una nuova e ulteriore diffidenza. Nel momento in cui l’istanza narrativa ha ristretto lo spazio del narrabile a tutto quanto è sufficientemente prossimo all’io dell’autore, l’io stesso diventa oggetto di uno specifico scetticismo. E si scopre essere una realtà assai composita, lacunosa, incerta. Innanzitutto l’io autobiografico è abitato dai linguaggi che lo circondano, lo determinano, lo perseguitano. E anche se non sono i suoi, anche se egli pretende di possedere un qualche idioma più autentico e incontaminato, nella vita reale egli è costantemente immerso in questi linguaggi e discorsi altrui, che spesso detesta, ma che fanno ormai parte della sua costituzione mentale. La voce narrante della Vita agra diventa così una sorta di ricettacolo di tutte le voci – a volte miserabili, altre volte autoritarie – che s’intrecciano e sovrappongono nella Milano efficiente e spietata del nuovo capitalismo. In senso letterale, il narratore-eroe introietta il carnefice, ossia il nuovo spirito produttivista, ottuso ma feroce, e attraverso di esso, attraverso i suoi tic linguistici, parla.

Si è spesso ridotto il romanzo di Bianciardi alla vicenda dell’integrazione “triste”, che un bombarolo velleitario avrebbe sperimentato, salendo a Milano dalla provincia e divenendo un membro docile e passivo della nuova forza lavoro intellettuale. La trama è nota: un giovane intellettuale originario di Grosseto giunge a Milano, con l’intento di vendicare in modo violento un incidente sul lavoro, che è costato la vita a quarantatré minatori. Egli vuol far saltare in aria il grattacielo della ditta che ha diretto gli scavi nella miniera di provincia, mettendo a rischio i lavoratori, per aumentare la produttività degli impianti. In seguito, il protagonista abbandona i suoi piani terroristici, trova una sistemazione lavorativa e viene coinvolto in un’appassionata storia d’amore, malgrado egli abbia già una moglie e una figlia che risiedono in provincia. Questa stessa nuova vita di coppia sembra, alla fine del libro, venire progressivamente minacciata e spenta dalla dura routine lavorativa, a cui è sottoposto.

La vita agra, in realtà, non è riconducibile a una vicenda di passiva e rassegnata integrazione, ma semmai di allucinato sprofondamento in quelle che Marx aveva definito “le gelide acque del calcolo egoista”. Di questo soprattutto parla Bianciardi, attraverso divagazioni continue, scatenate da episodi spesso futili, controbilanciate, però, da leitmotiv ossessivi, come quello inerente a una sorta di contabilità permanente della vita quotidiana, contabilità che è il segreto, il motore primo, dell’ascensione dei ceti medi, ma che diventa, sotto lo sguardo di Bianciardi, una sorta d’infernale strazio quotidiano. Da vero romanziere, Bianciardi non parla di “alienazione” ma la racconta, la descrive nel suo dispiegarsi giorno per giorno, ora per ora, nella vita di un traduttore precario e a cottimo (quale l’autore davvero è stato nella vita). Certo, si poteva raccontare ben diversamente il “miracolo economico”. Lo si poteva raccontare come una saga di sacrifici e grandi ricompense, oppure come un’epopea di nuove lotte sociali che avrebbero mobilitato nuovi soggetti, non più solo operai ma anche intellettuali. Bianciardi ha scelto di puntare gli occhi sugli aspetti più detestabili, ma anche grotteschi, di questa nuova cultura della creatività e della crescita diffuse, divenendo così un nostro contemporaneo, e fornendoci forse anche degli anticorpi nei confronti di questi dogmi ancora oggi incontestati. Nonostante il nuovo secolo abbia conosciuto più “miracoli finanziari” che economici, e in seguito ad essi delle crisi di portata mondiale, e nonostante appaia chiaro che, per la prima volta dagli anni Sessanta del secolo scorso, le nuove generazioni staranno peggio, sul piano delle condizioni materiali, delle precedenti, ancora tutti voglio credere nella “crescita”. E Bianciardi aveva ben capito essere questo un caposaldo della nostra visione del mondo di uomini civilizzati e produttivi. Scriveva nella Vita agra: “Tutto quello che c’è di medio, è aumentato dicono contenti. E quelli che lo negano propongono però anche loro di far aumentare, e non a chiacchiere, le medie; prelievo fiscale medio, la scuola media e i ceti medi. Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. (…) A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestare i piedi, a tafanarsi l’un con l’altro dalla mattina alla sera.”

LA RUBRICA – Letture impossibili da dimenticare, rivelatrici, appassionanti. Libri che giocano un ruolo importante nelle nostre vite, letti durante l’adolescenza, o da adulti. Romanzi, saggi, raccolte di poesie, classici, anche testi poco conosciuti, in cui ci si è imbattuti a un certo punto dell’esistenza, magari per caso. Letture che, perché no, ci hanno fatto scoprire un’autrice o un autore, di ieri o di oggi.

Ispirandoci a una rubrica estiva del Guardian, A book that changed me, rifacendosi anche al volume curato da Romano Montroni per Longanesi, I libri ti cambiano la vita. Cento scrittori raccontano cento capolavori, abbiamo pensato di proporre a scrittori, saggisti, editori, editor, traduttori, librai, bibliotecari, critici letterari, ma anche a personaggi della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell’arte, dell’economia, della scuola, di raccontare un libro a cui sono particolarmente legati. Un’occasione per condividere con altri lettori un momento speciale.

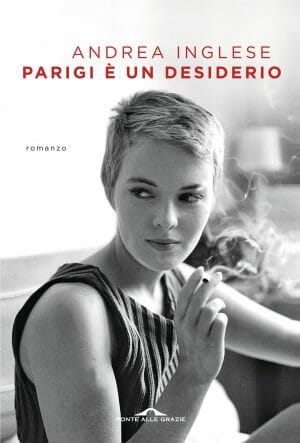

L’AUTORE DELL’INTERVENTO – Fin da quando era molto giovane, Andy ha sognato Parigi: il luogo in cui le «abitudini», tiranne implacabili nella sua Milano, possono finalmente essere sconfitte; il luogo in cui la letteratura è qualcosa di concreto, che si incontra nei salotti o fra i tavolini di un bar; e il luogo, certamente, dove vivono le parigine. Ma i miti giovanili sono per loro natura destinati a crollare, e forse è proprio nel conseguente spaesamento che si può arrivare a una specie di «maturità», all’accettazione dello spaesamento stesso, alla costruzione di rapporti reali, quindi incerti, coi luoghi, con le persone. Il narratore di Parigi è un desiderio, romanzo di Andrea Inglese in libreria per Ponte alle Grazie, si mette impietosamente in scena in prima persona, e il suo costante, inquieto rimuginare su sé stesso, sulla sua relazione con una città, sulle storie d’amore che nascono, finiscono o semplicemente si immaginano, queste riflessioni al tempo stesso lucidissime e stralunate arrivano a toccare le corde più profonde dell’esistenza, quelle legate agli affetti fondamentali e alle nostre più intime aspirazioni alla felicità.

LEGGI ANCHE – “Il Conte di Montecristo”, ovvero il romanzone inesauribile – di Andrea Inglese

LEGGI ANCHE – Il picaro novecentesco di “Viaggio al termine della notte”