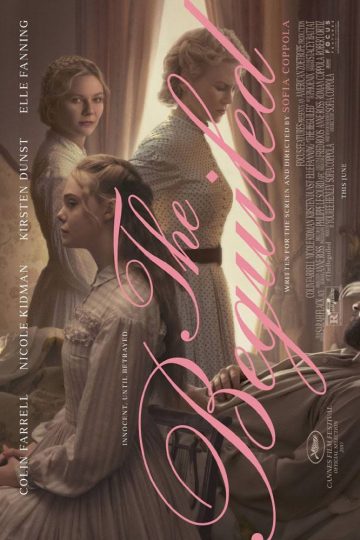

Viaggio alla scoperta de “L’inganno”, il nuovo film di Sofia Coppola, che diventa l’occasione per un approfondimento sul cinema della regista newyorkese, autrice de “Il giardino delle vergini suicide”, “Lost in Translation” e “Somewhere”

I cannoni della Guerra civile americana echeggiano in lontananza, mentre i battiti del cuore pulsano nello spazio interno (e interiore) ovattato della casa georgiana che ospita, nella dimensione astratta e isolata di una Virginia rurale e brumosa, una micro comunità (virginale, in apparenza pacifica) di collegiali sudiste. Rifugiatesi ai margini del conflitto, studentesse e istitutrici vivono letteralmente imboscate nell’illusione, fra paradigmi di francese e precetti di buona educazione, di tener fuori dalle mura (anche “gli schiavi sono fuggiti”) ogni pulsione nefasta, come se candore e candele, cancelli e chiavistelli, bastassero a tenere fuori lo sporco, il sangue e le ombre del mondo in subbuglio.

Come in una fiaba (nera), una bimba che si avventura nel bosco, fuori dal perimetro protetto in cerca di funghi, s’imbatte in un soldato nordista ferito, lupo o cacciatore poco importa poiché la comunità di femmine incolore decide, per carità cristiana e carnale curiosità, di ospitare e prendersi cura del tenebroso Nemico, facendo penetrare il maschio, in veste di agnello dolente (o sacrificale?), nel recinto sospeso (sacro?) del loro isolamento.

La ferita del mercenario, un irlandese sbarcato a New York e trascinato senza convinzione nelle spire del conflitto, irrita e attira, è un dolore, ma anche un odore e un calore, che improvvisamente invade la dimora, l’anima e la contamina. E intorno alla ferita (effrazione ed eccitazione) da lenire si esercitano le attenzioni di questo piccolo harem (etimologicamente: luogo inviolabile). Le sette donne (come i nani della fiaba), dalla direttrice all’insegnante, dall’adolescente alle più giovani alunne, gareggiano, fra paura e desiderio, nel restituire forze e vita al convalescente, nascondendolo ai soldati della loro parte, e nutrendolo di manicaretti, riguardi e sguardi, in un gioco più o meno consapevole di seduzione reciproca (il banchetto, non ultima festa del mondo immaginario di Sofia Coppola, racconta magistralmente questo incrocio meraviglioso e pericolosissimo di pulsioni). Così l’uomo, tornando gradualmente sulle sue gambe, sembra coltivare il sogno di un rifugio, e lusinga indiscriminatamente e con manipolatoria avidità tutte le sue infermiere, proponendosi non solo nel ruolo di factotum della magione ma, implicitamente, in quello di gallo nel pollaio.

Questa economia del desiderio non tarda però a deflagrare, e l’assedio di questo femminile amorevole e taumaturgico a svelare il suo risvolto represso soffocante, violento e castrante, pronto a punire, in un crescendo southern gothic che ribalta totalmente l’atmosfera edenica della prima parte, il caos perturbante instillato dallo straniero (e dal maschio, come straniero per eccellenza). In un climax orrorifico che dalle atmosfere fantasmatiche di The Others (complice il volto severo e diafano della Kidman) scivola negli incastri sadici di un Misery non deve morire, un vortice di violenza s’impossessa della casa e dei suoi abitanti, innescando la spinta abissale attraverso la furia dalla gelosia, perpetrando il taglio netto con l’alibi inflessibile della cura, versando infine il veleno come unico possibile pharmakon di salvezza.

A Sofia Coppola non interessa la ricostruzione storica puntuale e filologica, come ben dimostra nel suo Marie Antoinette: la Storia appare un pretesto più che un contesto. Non le importa più di tanto neppure della questione della razza, tanto che espelle il personaggio della donna di colore che compare significativamente tanto nel libro del 1966 di Thomas Cullinan che dà origine al film (ora ripubblicato da DeA Planeta) ed è pur presente nella versione filmica del 1977. Ma in questo remake ripulito, asciugato, decontestualizzato e femminilizzato di La notte brava del soldato Jonathan di Don Siegel contano molto di più le atmosfere e le superfici, anche a scapito delle storie dei personaggi, tutto sommato abbozzate: lo spazio depurato della casa come trappola fiabesca dell’incontro/scontro fra maschile e femminile. Riverberano sempre un potente genius loci gli ambienti in cui penetra, quasi per effrazione, lo sguardo di Sofia: siano essi i non luoghi alberghieri autobiografici, il Giappone della testa di Lost in translation, la cameretta delle adolescenti delle sue vergini suicide (che qui diventano omicide), o ancora la corte pop di Versailles o le villette hollywoodiane nei meandri di Mulholland Drive. Come se il (suo) cinema si giocasse sempre fra la superficie dello schermo (delle cose e delle pareti) e l’impossibilità di andare oltre quel cancello (il fatidico NO TRESPASSING di wellesiana memoria) che racchiude il giardino segreto di questa autrice sempre fuori campo.

L’AUTORE: qui tutte le recensioni e gli articoli di Matteo Columbo per ilLibraio.it