Su ilLibraio.it un capitolo da “Dove la storia finisce”, il nuovo romanzo di Alessandro Piperno

Quando Matteo Zevi è improvvisamente fuggito in California per sottrarsi alle rappresaglie di uno strozzino, la vita della sua famiglia ne è stata sconvolta. Ora, vent’anni dopo, il suo ritorno altrettanto improvviso minaccia di portare turbamenti perfino maggiori. Perché mentre lui viveva il suo involontario esilio a Los Angeles – tra impieghi discutibili come il servizio catering per una produzione porno e donne sposate e lasciate in un mercimonio di green cards –, la vita di sua moglie, sua madre e i suoi figli è andata avanti, raggiungendo un nuovo, almeno apparente, equilibrio. Solo Federica, la seconda moglie di Matteo, che non lo ha mai dimenticato, attende il suo ritorno con trepidazione. E mentre ognuno è impegnato a dipanare faticosamente il filo della propria esistenza, la Storia si appresta a irrompere nella quotidianità, inaspettata e terribile…

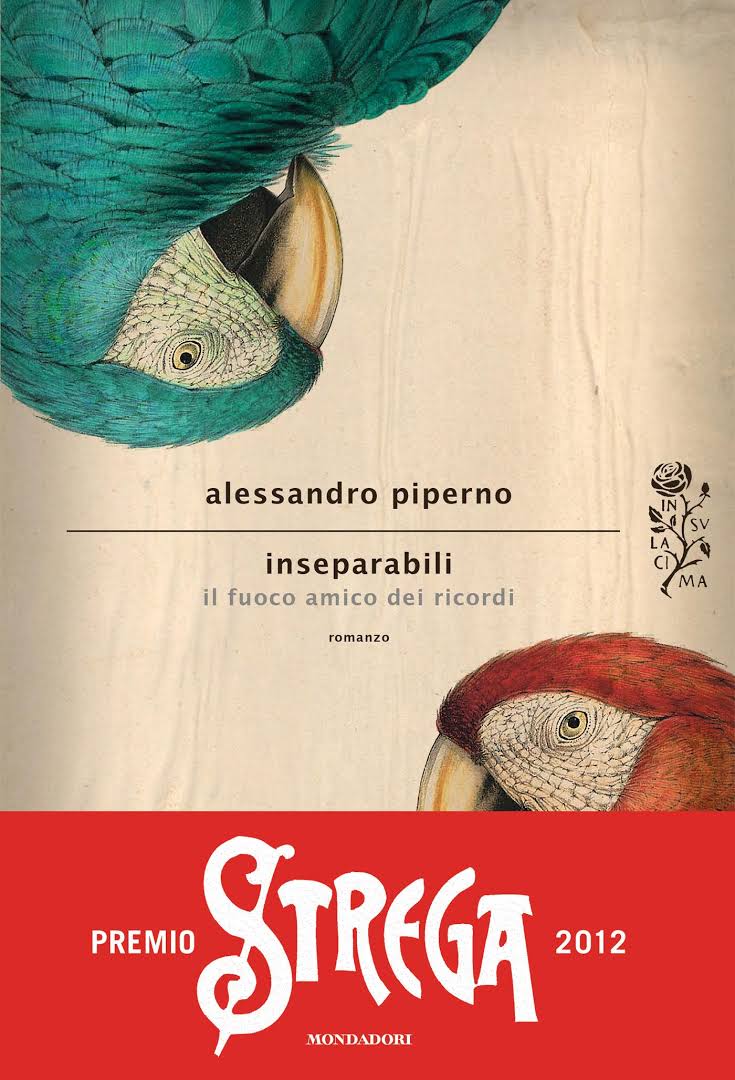

Alessandro Piperno, classe ’72, che nel 2005 ha esordito con il bestseller Con le peggiori intenzioni, torna in libreria con Dove la storia finisce, sempre pubblicato da Mondadori.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione dell’editore, il secondo capitolo del romanzo:

Prima parte

IL DIRITTO AL RITORNO

Niente di ciò che aveva immaginato somigliava al sollievo che lo colse di fronte all’orinatoio di un cesso del Terminal 3 di Fiumicino. Come se solo ora, liberando la vescica, prendesse atto dello stato di allerta in cui aveva vissuto negli ultimi sedici anni.

Mescolandosi alla folla in transito fu invaso da un moto di orgoglio patriottico. Inefficienza e incuria gli erano così congeniali che per poco non si lasciò andare sulla sdraio mollata (da chi?) a ridosso della fermata dei taxi. La luce del mattino non aveva lo splendore dei risvegli a Los Angeles. In compenso, sopra i parcheggi multipiano, ogni cosa si profilava con nettezza: nubi orlate di fuoco sembravano rilievi innevati al tramonto. Quando, durante l’atterraggio, aveva visto spiagge deserte e scie di barche, si era sentito coinvolto in un’affettuosa complicità. Si tende a dimenticare che Roma è una città di mare.

A suo tempo aveva scelto la California perché, tra i posti simili a quello in cui era nato, era il più lontano dallo stronzo che voleva fargli la pelle. Niente di ciò che aveva combinato da allora somigliava a una storia di palingenesi e riscatto: per lo più aveva collezionato mestieri che i suoi avi (e presumibilmente anche i discendenti) avrebbero giudicato con vergogna e riprovazione.

Del resto né gli uni né gli altri erano venuti a prenderlo. Forse non sapevano neppure del suo arrivo. Qualche ora prima, sulla pista del Logan di Boston, durante lo scalo tecnico, infischiandosene degli inviti dell’assistente di volo a spegnere il telefonino aveva provato a fare una mezza dozzina di chiamate, a due ex mogli, ai figli, all’amico d’infanzia: solo quest’ultimo aveva risposto.

E dire che a lui non era mai dispiaciuto essere Matteo Zevi. Nessuno dei tanti errori ammonticchiati in mezzo secolo e passa di vita lo aveva indotto a valutarsi con l’asprezza con cui erano soliti valutarlo gli altri. Non erano sempre stati gli altri il problema?

A cominciare dagli alleati più docili: Giorgio, avuto dalla prima moglie; Martina, il regalino della seconda. Figli di madri diverse e padre inaffidabile, accolti (almeno da Matteo) come danni biologici collaterali, si erano rivelati, non solo da un punto di vista affettivo, investimenti proficui. Peccato che da qualche tempo la loro complicità avesse trovato nuova linfa in una specie di comune avversione nei suoi confronti: Giorgio non rispondeva alle sue chiamate da almeno sei mesi; Martina si degnava di rado, svogliatamente, e comunque non richiamava mai.

Si godette il rientro in città dal sedile posteriore di un taxi. L’autista era in bermuda mimetici e t-shirt gialla; dalla manica sinistra, arrotolata fin quasi alla clavicola, faceva capolino un tatuaggio di Bruce Lee con i pugni in mostra: quando il tassista si attaccava alla bottiglietta d’acqua – lo faceva spesso, a piccoli sorsi –, il funambolo del kung-fu si ritrovava a gambe all’aria.

Edifici moderni, ruderi, sprazzi di macchia mediterranea sbiadivano l’uno nell’altro mentre i sogni si mescolavano ai ricordi, le speranze alle delusioni. L’auto sobbalzava sulle radici che piagavano l’asfalto; rampicanti infestavano inferriate e mura di cinta; sciami di insetti presidiavano i cassonetti della differenziata: come se la natura avesse avuto la meglio sulla città e i suoi abitanti.

A un tratto vide sfilare sulla sinistra la vetrina di fronte alla quale gli avevano estorto il primo bacio. La fortunata era figlia del titolare, un uomo di cui era sconsigliabile baciare le figlie in pubblico (ma anche in privato). Un paio d’anni più grande di lui, tre più sviluppata, almeno dieci più esperta, la ragazzina, il cui nome Matteo cercava di richiamare alla memoria, era una di quelle creature selvatiche che popolano i ricordi dell’infanzia. Era toccato a lei prendere l’iniziativa. Subito dopo Matteo era corso a lavarsi i denti. La sola cosa che sapeva di Manuela (ecco come si chiamava!) è che aveva perso il figlio in un incidente stradale.

Al posto della tintoria c’era un alimentari per celiaci. Ovunque Matteo cercava novità sensazionali per dare rilievo alla lunga latitanza, ma anche dettagli familiari che alleviassero la sensazione di essere giunto tardi al proprio funerale. A farlo trasalire erano soprattutto le cose dimenticate: l’insegna disadorna delle pompe funebri, le spazzole bicolori dell’autolavaggio, il cigolio degli autobus che rallentano.

Per ciascuno di noi c’è un luogo, non troppo distante da casa ma neppure così vicino, che, rivelandosi all’orizzonte, ci fa sussultare come la vista del cappotto della mamma per un bambino smarritosi in un centro commerciale. Matteo sentì che per lui quel luogo era la latteria all’inizio di via Poerio. Avvistandola avvertì il sangue affluire impetuoso verso i bypass coronarici applicati di recente (avrebbe finito di pagarli a ottantatré anni). Ma fu niente rispetto a ciò che provò scorgendo seduto a un tavolino, in faccia l’espressione di uno a cui è appena riuscito uno scherzo, Tati Almagià con capelli bianchi, barba da rabbino e parecchi anni più del dovuto.

Chiese al tassista di fermarsi. Pagò, afferrò la sacca e trotterellò verso il suo più vecchio amico. «Non dovevamo vederci da te in studio?»

«Ma se è una vita che ti aspetto qui come un coglione.»

È qui che si davano appuntamento prima di andare a scuola; qui nei pomeriggi d’inverno tornavano dopo le lezioni di tennis per un tramezzino e una coca; qui si salutavano a fine giugno sorbendo granite di caffè, per ritrovarsi a settembre di fronte all’ultimo gelato della stagione; qui ogni ottobre violavano il digiuno di kippur[1] con un sandwich all’insalata di pollo.

Con il conforto di latte macchiato, cappuccino e cornetti, Matteo aggiornò Tati sui disastri recenti: aveva perso il lavoro in palestra, rotto il radiatore dell’auto, cambiato domicilio e quartiere. Questo solo nelle ultime sei settimane. Gli raccontò di Sandrine, la nuova moglie, una francesina con velleità artistiche. A lei serviva un marito con passaporto americano, a lui ventimila dollari: non era stato difficile accordarsi. Purtroppo si stava rivelando di una petulanza che in confronto le mogli precedenti…

Senza i due o tre viaggi di Tati in California sarebbero stati sedici anni che non si vedevano: la visita più recente riduceva il lasso di tempo a un lustro. Comunque un’eternità, considerando che fino al giorno della partenza precipitosa di Matteo la loro amicizia non era stata meno assidua del sodalizio che aveva unito i loro vecchi. Il padre di Tati e quello di Matteo avevano il posto vicino in sinagoga, in Tribuna Tevere, a Santa Cecilia; erano la coppia di doppio più affiatata della canottieri Lazio; ogni estate villeggiavano in bassa Maremma e quasi tutte le sere si spartivano una grossa spigola al sale. I figli avevano onorato l’eredità di quel legame di famiglia finché era stato possibile. Non c’era esperienza formativa o deleteria che non avessero condiviso: la prima sigaretta, il primo sballo, la prima materna nave scuola. Eppure nessuna delle imprese della loro giovinezza poteva competere con la telefonata di qualche inverno prima, con cui Tati aveva messo al corrente Matteo della diagnosi di melanoma. In un attimo, l’idea che l’amico svanisse per sempre, che semplicemente non fosse più lì ad attendere, presidiare, accudire in sua vece Giorgio e Martina, aveva reso l’esilio ancora più assurdo e desolato. Matteo aveva preteso di essere chiamato alla fine di ogni seduta di radioterapia, anche se a Los Angeles era notte fonda.

La magrezza era il lascito più vistoso della malattia debellata; la pelle sembrava la buccia di una pesca avvizzita in frigorifero, qualcosa nel nuovo Tati faceva pensare al pupazzetto di un ventriloquo. Poi la conversazione s’incamminò lungo i placidi viali del ricordo. Risero parecchio di quella volta al mare che la madre di Matteo aveva beccato Tati in mutande con una ragazza e senza fare una piega gli aveva chiesto: «Già che sei qui, potresti per favore dire a tuo padre che stasera salta la canasta?».

«Be’, non era una che si scompone.»

«Fu lei a offrirmi la prima sigaretta» affermò Tati compiaciuto. «Se penso ai miei genitori ancien régime!»

«Per il Bar Mitzvàh[2] mi regalò una confezione di preservativi alla banana» rilanciò Matteo.

«Senti, ma come ci sei riuscito?»

«A fare cosa?»

«A far incazzare una madre del genere.»

Da che un aneurisma aveva fulminato il marito sulla riga del quadrato di battuta di un campo da tennis, Lia Zevi ce l’aveva messa tutta per offrire a Matteo un esempio di come si affrontano le avversità. Era una giovane vedova con un marmocchio seienne da crescere e un celebre ingrosso di articoli per la casa da mandare avanti. Tutto avrebbe potuto immaginare tranne l’uso sconcertante che il suo teo avrebbe fatto della libertà che lei gli aveva insegnato ad amare. si era sentito libero di mandare tutto a puttane, di accumulare mogli con il piglio del collezionista, di chiedere un prestito a un ceffo notoriamente poco incline a rimettere i debiti ai suoi debitori, di fuggire nella notte come un assassino, mollando figli piccoli, mogli umiliate e madre sbigottita, pronto a marchiare le sue mani di esule con le stigmate dell’indigenza e dell’illegalità.

Al funerale della madre no, Matteo non se l’era sentita di andare, troppo pericoloso. Poi Dio ci aveva messo lo zampino: il suo creditore, colui che per quasi vent’anni gli aveva conteso il diritto al ritorno, aveva seguito Lia Zevi al cimitero, da un giorno all’altro, senza lasciare eredi né disposizioni testamentarie. Ecco un paio di buone ragioni per salire sul primo volo e tornarsene a casa: sua madre e il suo peggior nemico non erano più lì ad attenderlo.

Ma non era della madre che voleva parlare. Tanto meno della morte provvidenziale dello stronzo. Bensì dell’atteggiamento dei suoi figli.

«Non dico la banda di benvenuto, ma almeno rispondere al telefono! Non so neppure se sanno che sono qui.»

«Lo sanno.»

«E?»

«E cosa?»

«Perché non rispondono? Perché non richiamano?»

«Martina è al mare per le nozze d’argento dei suoceri. E Giorgio non vuole neppure sentirti nominare.»

Ecco, sì, ma perché? In fondo tra lui e il primogenito era sempre filato tutto liscio. Leale, tenero, il miglior figlio del mondo. Andava a trovarlo in California, si divertivano, stavano proprio bene. L’ultima volta Giorgio gli aveva offerto una corsa a Las Vegas in limousine e i biglietti di un concerto tributo a Ricky Nelson… E ora da un giorno all’altro lo escludeva dalla sua vita.

«È per Sandrine? Non è mica un matrimonio, è un affare.»

«Forse è una di quelle cose che devi chiarire con lui.»

«E come faccio se non mi risponde? Perché non gli dici di chiamarmi? A te dà retta.»

«Dice che non saresti dovuto tornare. Che ti aveva chiesto di non farlo.»

«Ho passato più di un terzo della vita lontano da tutto quello che amo. Ci sono assassini che hanno avuto condanne più lievi.»

«Conosci tuo figlio…»

«Mia madre non c’è più. Non ho avuto modo di salutarla.»

È un attimo: ti lasci andare a certe effusioni per commuovere l’interlocutore e finisci per commuovere te stesso. «Sai quante cose succedono in vent’anni?» (da un po’ amava conferire una certa rotondità al periodo dell’esilio). «Vedi il tizio alla cassa?» s’infervorò.

«Il figlio della proprietaria?»

«L’ultima volta che l’ho visto aveva il ciuccio in bocca!»

In effetti, nessun rivolgimento planetario avvenuto nell’ultimo quindicennio gli attorcigliava le viscere come il nuovo contegno dei suoi ragazzi, i soli individui al mondo che, pur avendone i titoli, mai avevano osato giudicarlo; i soli che lo avessero amato per ciò che era senza preoccuparsi di ciò che avrebbe potuto e dovuto essere: d’un tratto gli volgevano le spalle.

«Dagli tempo. Non hai idea di cos’hanno passato.»

E lui? Che ne sapevano di quel che aveva patito se persino lui, ripensandoci, stentava a concepirlo? Che cosa credevano? I soldi racimolati con la vendita dei vecchi Rolex di famiglia erano finiti subito. Per anni (prima del matrimonio con pamela e della green card) aveva vissuto da clandestino, suonando nei ristoranti italiani, allestendo catering di fortuna per piccole produzioni porno, preparando cupcake kasher[3] per un locale ortodosso di West Hollywood.

Avevano idea delle miserie, delle mortificazioni che aveva dovuto fronteggiare? Tipo la sera in cui si era ritrovato con il serbatoio dell’auto a secco, la pancia vuota e gorgogliante, otto dollari e tredici cent nel portafoglio. Se avesse optato per il cibo, non avrebbe saputo come raggiungere il set porno; se avesse stabilito che quel lavoro pulcioso era la cosa più importante, allora doveva mettersi l’anima in pace e saltare il terzo pasto della giornata. Cibo o benzina? Offrire carburante alla macchina o nutrire il proprio sfibrato organismo? Si erano mai trovati, loro, di fronte a dilemmi simili? Ma proprio per questo li perdonava: impossibile immaginare un volo senza paracadute.

«Che devo fare?»

«Va’ da lui. Prova a giocartela. È la tua specialità.»

Fu come se una nube di impazienza e recriminazione si mescolasse all’aria umida di metà mattina, come se la luna di miele tra lui e la sua città fosse tramontata. Possibile? Matteo sognava di raggiungere Giorgio all’Orient Express, il suo megaristorante, e spaccargli il muso. O di piombare nella villa dei consuoceri, esibendosi in una scenata che quella piccola snob di Martina non avrebbe dimenticato. Non poteva farlo, non aveva un’auto e neppure il giusto grado di sfrontatezza e risentimento. L’impossibilità (destino degli indigenti) lo obbligava lì. Tanto valeva prendersela con Tati, allora. Con le sue belle frasi piene di buonsenso: “Prova a giocartela”, “È una di quelle cose che devi chiarire con lui”. Sai dove puoi ficcartela la tua magnanimità?

La circospezione, affinata dalla miseria, gli consigliava di non fidarsi. Ok, era assurdo infangare l’uomo che lo aveva salvato dalla furia omicida di un usuraio. Che nei momenti difficili lo aveva in ogni modo sostenuto, anche da molto lontano. E che si era preso cura della sua famiglia. Ecco il punto: quant’era strano il debole di Tati per gli Zevi! Possibile che solo ora a Matteo venisse il sospetto che Tati avesse favorito il suo espatrio per poi indurlo a procrastinare il rientro? Ed ecco che adesso gli metteva contro i figli. Mica in modo esplicito, ma con l’ipocrisia che gli era propria. Matteo conosceva gli sforzi di Tati e Ada per procreare. Ma niente da fare. Era questo il problema? Non hai potuto avere una famiglia tua e ti sei preso la mia. Non ti sei fatto scrupoli ad accompagnare Martina all’altare, a entrare in società nei ristoranti di Giorgio. Con tutta la tua comprensione, il progressismo, la fede nell’onnipotente, con i tuoi soldi ti sembra beffardo che questo vagabondo miserabile straccione abbia ricevuto tanta grazia mentre tu rimanevi a bocca asciutta.

«Senti, facciamo una cosa» disse Tati conciliante, «ora ti porto a casa.»

«Da te?»

«Da tua madre. Ti prepari un bel bagno, ti riposi e ci sentiamo più tardi. Ho fatto pulire e ti ho comprato un accappatoio bianco… Intanto faccio qualche telefonata e ti prometto che riuscirò a convincere almeno uno dei due a chiamarti entro domattina. Poi sai, c’è Federica. Non vede l’ora di abbracciarti. Anche lei sta lavorando per te.»

L’appartamento distava una decina di isolati da lì. Non era il posto in cui Matteo era nato, ma quello in cui era cresciuto. Per garantirsi una vecchiaia dignitosa la signora Zevi l’aveva venduto come nuda proprietà, accettando una cifra inferiore al valore dell’immobile a patto di continuare a viverci. L’iter burocratico impediva alla giovane coppia che aveva scommesso sulla morte di Lia Zevi di subentrare prima dell’apertura del testamento. Nell’interregno delle settimane successive, Matteo avrebbe potuto accamparvisi. Il solito Tati che pensa a tutto.

Alla prospettiva del bagno caldo e di un riposino nel letto della sua infanzia (il fuso orario premeva sulle palpebre come piombo), Matteo si sentì rinfrancato. Come aveva potuto dubitare di Tati? Chi altri sapeva del suo debole per gli accappatoi bianchi? Di certo nessuna delle sue mogli, né i figli (figurarsi), tanto meno gli amici californiani. Neppure la madre lo avrebbe saputo, se ancora avesse avuto facoltà di sapere qualcosa. Tati sì, lui lo sapeva.

[1] Cerimonia autunnale di espiazione.

[2] Cerimonia che celebra l’ingresso nell’età adulta del giovane ebreo a tredici anni.

[3] Ciò che è conforme alla Kasherut, cioè alla norma biblica e rabbinica sulla purità dei cibi permessi, sul modo di cucinarli e servirli.

(continua in libreria…)