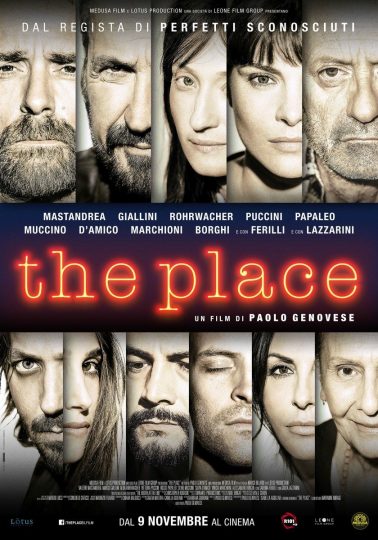

Su ilLibraio.it un approfondimento dedicato a “The Place”, il nuovo film di Paolo Genovese (regista di “Perfetti sconosciuti”), ispirato alla serie tv “The Booth at the End”

Da Epicuro a Karen Blixen, da Madre Teresa a Oscar Wilde, è stato già scritto infinite volte e con grande efficacia: in tanti ci hanno messo chiaramente in guardia sulla natura paradossale dei nostri desideri, potremmo dire, sul dilemma che viene illuminato dalla lampada di Aladino. “Per ogni desiderio ci si deve porre questa domanda: che cosa accadrà se il desiderio sarà esaudito, e che cosa se non lo sarà” esortava il filosofo greco, dilemma etico e narratologico insieme (da predicatore, da sceneggiatore, e da uomo tout court) che permea il nostro agire al pari di quello dei personaggi, ognuno in cerca di un autore o di un motore, e di un senso. E se la scrittrice di La mia Africa avverte: “Quando gli dei vogliono punirci, avverano i nostri desideri”, la posizione della missionaria le fa eco quasi all’unisono: “Sono state versate più lacrime per le preghiere esaudite che per quelle non esaudite”. Quelle stesse “preghiere esaudite” che danno il titolo alle riflessioni sul mestiere di Truman Capote, capace di ragionare sul dono ambiguo e autofustigatorio che il talento della scrittura può costituire (ricordate l’incipit di Tutto su mia madre?).

The Place, il nuovo ambizioso (pretenzioso?) film di Paolo Genovese, parla proprio di questo lucus del discorso filosofico, etico-religioso e narrativo: lo fa non a caso, e già come Perfetti sconosciuti, attraverso la scelta teatrale dell’unità di luogo (il posto, appunto, è un locale hopperiano sospeso, dove staziona il protagonista e transitano a turno i suoi clienti desideranti, anime in pena senza apparente via d’uscita). Lo mette in scena attorno a un personaggio demiurgico e tentatore, la cui identità inerte (passivo aggressiva?) è in perpetuo ascolto e attesa (bene incarnata dal volto diafano e maltrattato di Valerio Mastrandrea), il cui traffico di desideri realizzati in cambio di compiti sfidanti o perversi, tanto laceranti quanto potenzialmente risolutivi, eppure mai vincolanti, lo delinea ora come psicologo acuto o coach spietato, demone seduttivo o Dio inerme (come il detto vuole, con inquietante coincidenza, il diavolo e il Creatore sono nei dettagli, passione ossessiva dello stanziale annotatore grafomane), sceneggiatore e regista (superbia e umiltà autobiografica evidente in un film sempre e dichiaratamente sul fare cinema), direttore del casting (qui operato per mettere letteralmente in vetrina un ampio spettro degli attori italiani contemporanei), possessore di un’agenda, detentore della scrittura (un canovaccio, uno script, un piano di lavorazione), demiurgo solitario e depresso, che muove i fili delle sue marionette eppure è impotente e immobile, confessore incapace di assolvere, terapeuta d’urto, spacciatore di scorciatoie e mandante di libero arbitrio. Forse solamente specchio, come testimonia il ribaltamento in(fine)possibile dei ruoli (non a caso con una certa Angela), o ancora puro spazio vuoto, posto impenetrabile e sfuggente dove le decisioni hanno luogo nella loro natura fondamentalmente insondabile. Dice di se stesso, il protagonista di un film costruito senza vergogna al tavolino (di un bar), di non essere un mostro, ma di nutrire i mostri. Massima dichiarazione d’intenti e una buona (meglio: cattivissima) definizione del cinema e del sua natura proiettiva rispetto ai nostri, di desideri e di demoni.

Dunque per mettere in scena l’ironia della (nostra) sorte, il fatto che, con le parole di Oscar Wilde, “ci sono due grandi tragedie nella vita. La prima è desiderare ciò che non si può avere. La seconda è ottenerla”, il regista-sceneggiatore Genovese, ripercorrendo un po’ pedissequamente in forma di film la serie The Booth at the End, forse smarrendo a tratti il ritmo e giocando un po’ scopertamente e con compiacimento all’esercizio di stile con un cast composito e non sempre omogeneo di attori italiani, vende scaltramente il suo prodotto di scrittura a un mercato internazionale e a un pubblico mainstream, magari facendo storcere un po’ il naso a una critica che chiederebbe uno scarto recitativo e registico più forte, abituato proprio dalle serie tv a prodotti di parola ben più sofisticati (vedi In treatment) e personaggi mefistofelici molto più perturbanti (e qui gli esempi, da Dexter a Frank Underwood gli esempi non mancano).

Eppure Genovesi firma un compito controllato, senza eccessive sbavature, un film che senz’altro si porterà dietro l’odiosa categoria critica della furbizia, che prova a giudicare l’opera per i supposti intenti. Ma se la via per l’inferno è lastricata di buone intenzioni, qui i diabolici moventi di un’operazione piuttosto scoperta, portano su una strada dignitosa e seducente, e, senza voler giudicare il desiderio dell’autore e le scelte operate per ottenerlo (che cosa significa poi vendere l’anima al diavolo?), l’esito, al botteghino e nel futuro di questo regista, potrebbe rivelarsi tutt’altro che scontato.

Da vedere? Spetta a voi la decisione.

L’AUTORE: qui tutte le recensioni e gli articoli di Matteo Columbo per ilLibraio.it