Dal nuovo numero della rivista “Nuovi Argomenti”, su ilLibraio.it il racconto “L’assenza” di Tommaso Giagni: la storia di una perdita, causata dalla droga

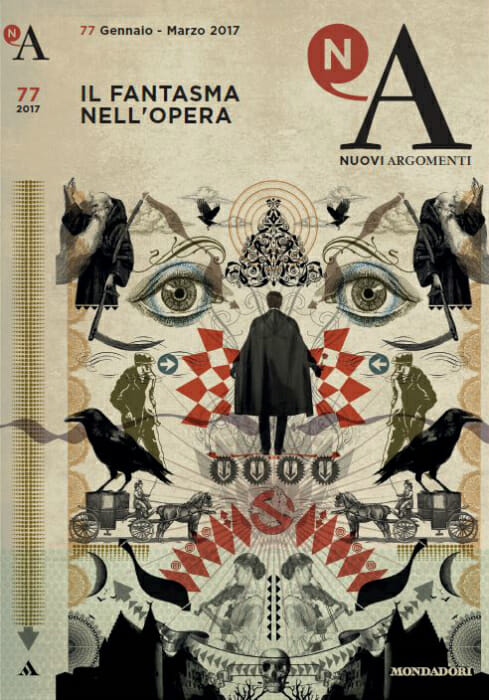

S’intitola L’Assenza il racconto di Tommaso Giagni contenuto nell’ultimo numero di Nuovi Argomenti (dedicato al tema dei fantasmi), la rivista, pubblicata da Mondadori, fondata nel 1953 da Alberto Carocci e Alberto Moravia, cui collaborarono, tra gli altri, anche Pasolini e Attilio Bertolucci.

L’autore, Tommaso Giagni, nato a Roma nel 1985, ha pubblicato due romanzi per Einaudi Stile Libero: L’estraneo, nel 2012, e Prima di perderti, del 2016. Il racconto, che pubblichiamo per gentile concessione dell’editore, tratta il delicato tema della perdita, la scomparsa di una persona cara che all’improvviso è assente, a causa di una sostanza, l’eroina, che non solo distrugge le vite di chi ne fa uso: annienta anche le vite degli altri, intorno, impotenti davanti alla dipendenza e all’astinenza, e provoca negli estranei un freddo rifiuto di disgusto.

Può interessarti anche

L’Assenza

Ai piedi della palazzina c’è un ragazzo, steso su un fianco. Il berretto giallo è zuppo. La pioggia batte sullo zigomo, cola lungo una guancia scavata. Ha trent’anni e urla da perdere la voce. È un fagotto, sui sampietrini tutti sconnessi.

Si agita come un verme, a ridosso della notte. Le mani sul ventre e le gambe che non rispondono. Prova a sollevarsi, due, tre volte. Non riesce. Si confonde con la pavimentazione quasi fosse un selcio anche lui, ma fra tutti l’unico che un terremoto nelle profondità arrivi a scuotere. Gira appena il collo, poi lascia ricadere su cicche e detriti fradici la guancia scavata. Da sotto il berretto giallo può trascinare gli occhi fino ai primi piani della palazzina. Gli infissi sono chiusi, oppure sono aperti ma le finestre dietro restituiscono solo buio. Il ragazzo urla perché si accenda una luce e compaia una testa. Deve saperlo che le teste ci sono già, mute, a guardarlo. E che non fanno niente comunque.

È l’ultima crisi d’astinenza della sua vita ma deve avere la sensazione che durerà per sempre. Deve pensare che durerà per sempre anche la vita – lo so perché ho trent’anni, come li aveva lui.

Michele morirà d’overdose pochi giorni dopo. La storia della sua ultima crisi è ormai patrimonio del condominio, con i suoi dettagli. Appartiene a tutti, pure a me che dieci anni fa non abitavo qui.

Da alcuni mesi lavoro per il supermercato del quartiere. Porto la spesa a domicilio, di solito agli anziani che non possono fare sforzi. Così ho iniziato a frequentare la casa della madre di Michele.

Una donna rimpicciolita dal tempo, con le gambe gonfie, i capelli lunghi e sporchi. Le avevo tenuto aperto il portone mentre stavo facendo il trasloco, due anni fa. Non sapevo ancora niente di suo figlio. Mi era capitato di incrociarla altre volte nel palazzo, la salutavo senza che lei ricambiasse. Sembrava non udire i suoni del mondo. Oppure la vedevo in piazza, seduta su una panchina, con la gonna tirata su che mostrava le calze sbrindellate color carne. Teneva sempre gli occhi bassi, sulle pozzanghere che riempiono le conche d’asfalto crepato.

Quando mi hanno detto di Michele, avevo già incontrato la ragazza bionda del sesto piano. Perciò la signora ha continuato a essere, nel mio pensiero, solo la vicina di casa della ragazza bionda. Non ho dato molto peso a quella storia, ho trascorso l’infanzia negli anni Novanta, l’eroina era ovunque, dovevo badare alle siringhe quando il pallone finiva tra gli sterpi. A me importava soprattutto della ragazza bionda. Ci eravamo incontrati nell’atrio del palazzo, avevamo preso l’ascensore insieme. Dentro la cabina mi ero tenuto all’angolo e non l’avevo guardata neanche allo specchio. Al quarto piano ero sceso, sforzandomi di calibrare la voce avevo detto: «Buona serata, ciao» e lei aveva fatto un verso che poteva essere di disgusto o di saluto. Quando si erano richiuse le porte automatiche, sul pianerottolo io avevo espirato tutta l’aria che trattenevo in gola. Da quella volta, appena sento azionarsi i cavi dell’ascensore, corro alla finestra che dà sulla strada, nella speranza di vedere la ragazza bionda uscire. Nella speranza di vederla.

La madre di Michele riceve ancora le visite degli amici del figlio. Deve sentirsi meno sola, provare il sollievo della continuità. Sono giovani uomini dalle figure segnate, gli occhi sguscianti dell’eroina. Quando me li trovo davanti, scandiscono bene le parole di cortesia e drizzano la schiena in cerca di compostezza. Mi sembrano irrigiditi dal senso di colpa – perché mostrano gli effetti del passato o perché sono sopravvissuti, non so.

Molti condomini del palazzo li odiano. A voce bassa fanno circolare leggende, guardandosi intorno. Hanno scoperto uno di loro dormire nello sgabuzzino accanto alle cassette della po sta, hanno trovato una siringa appoggiata sul contatore del gas. Discutono se installare i videocitofoni col codice d’accesso; o se cambiare il portone d’ingresso, farne montare uno più pesante.

Di cos’è fatta l’assenza?

La madre di Michele mi fa entrare in casa, lasciando la porta aperta, senza venirmi incontro. Scarico nel piccolo ingresso la cassa d’acqua minerale, dico: «Buongiorno, signora… È la spesa del supermercato». C’è una radio accesa in sottofondo ai rumori di piatti e stoviglie.

Aspetto che la respirazione mi torni regolare, tra i soprassalti dei bruciori per la cena di ieri. La festa per un collega che ha compiuto trent’anni, nella pizzeria qui sotto, coi tavoli sulla strada che percorro tutti i giorni. Mi ha fatto un po’ di tristezza, ma almeno non stavo a mangiare da solo davanti alla Tv.

Aspetto, ma ho anche la curiosità di spiare un luogo dove manca qualcosa. Dove, pure, un figlio che oggi sarebbe adulto, continua a esserci.

Aspetto di fronte al mobile di legno scuro, appesantito da una miriade di ninnoli e fotografie incorniciate. L’appartamento è buio, l’ho sempre visto così, da quando vengo a portare la spesa: gli infissi chiusi, i ganci liberi che il vento fa cigolare. Devo avvicinarmi per distinguere Michele nella foto della comunione: non va ancora le guance scavate, né il berretto giallo. Accanto, la targa col nome della madre per la vittoria di un torneo di carte. Accanto, un barattolo in vetro. Non c’è niente dentro. Sulla striscia adesiva che avvolge la superficie esterna, una scritta: aria del trentino. Credo fosse una specie di moda, anni fa, tornare dalla villeggiatura con quest’aria di montagna imbottigliata.

La radio manda una canzone che mescola parole in inglese e suoni sintetici. Mi domando cosa ne possa apprezzare la signora, mentre mi scosto dal mobile di legno scuro – non vorrei farmi beccare fra questi ricordi suoi. Continuo a fissare il barattolo, però. Immagino la madre di Michele abbastanza serena da fare questa spiritosaggine, comprare un contenitore di vuoto. O meglio, possedere qualcosa in uno stato d’inafferrabilità: se apri il barattolo per annusare l’aria di montagna, per sentirne la presenza, nello stesso momento la perdi.

Mi sposto verso la musica, dalla signora che ormai si fida al punto da non controllare che combino in casa sua. La vecchia cucina ha i muri anneriti, un odore forte. Davanti ai fornelli, dove una pagnottella sta a scaldare sul coperchio di un pentolino, è seduta la madre di Michele. Annuisce un paio di volte ma non si gira a guardarmi: «La spesa, tutto bene… Cos’è, l’acqua?». Dico: «L’acqua, sì» e intanto la cucina si riempie di una canzone malinconica, un pianoforte struggente. La signora allunga il braccio di slancio, come un coltello a scatto, verso il mobile vicino: mette le dita grosse sulla radio, armeggia senza bisogno di voltarsi, trova un pezzo allegro e ritmato, e con calma ritira il braccio. Torna ad avere quell’aria imbambolata.

È andata via la corrente. Nel nostro palazzo ma non solo, gli allarmi dei negozi urlano da lontano. Finisco di lavarmi i denti al buio, metto il giaccone, devo andare al lavoro. Fuori c’è un pomeriggio scuro, soffocato di nuvole.

Apro la porta di casa, giro la chiave. Sento qualcuno scendere le scale: mi volto e c’è un telefono acceso a fare luce. La ragazza bionda.

Le faccio un cenno, che il suo display forse non illumina, o forse sono io a non vedere che fa un cenno anche lei. Comunque prosegue a scendere le scale. Mi accodo, a distanza di qualche gradino. Non ho il coraggio di dire niente, allora prendo il mio telefono e faccio luce anch’io. Rampa di scale, pianerottolo, rampa di scale. Le sue spalle sottili non hanno un’incertezza, l’equilibrio perfetto sugli stivali, i capelli chiari sono una presenza angelica. Mi sforzo di avere un’andatura leggera, che non risulti goffa o rumorosa. Rampa di scale, pianerottolo, rampa di scale. Vorrei parlare con lei, fantastico sempre di un’occasione simile. Risuonano solo i nostri passi, e il tintinnio delle chiavi che stringe insieme alla borsa. Rampa di scale, pianerottolo, rampa di scale. Penso, apro la bocca, ma non mi viene nulla di interessante.

Al pianterreno lei smette di camminare. Mi fermo, qualche scalino più su, per non urtarla. Vedo la sua sagoma curvarsi, il telefono puntato verso il pavimento, la vedo scansare qualcosa col piede. Nel fascio di luce entrano le sue dita che indicano qualcosa. Un mozzicone di sigaretta.

La ragazza bionda mi rivolge la parola, è la prima volta, ha una voce cristallina: «Tossici de merda, ‘sto palazzo» dice. Poi s’avvia, senza aspettare risposta: tira a sé il portone, ed esce.

Resto sullo scalino. I muscoli si fanno meno contratti, un respiro profondo. È un’opportunità bruciata, un altro sbaglio, appoggio un pugno sul corrimano. Quando smetterò di sbagliare? Faccio qualche passo, lentamente, e prima di arrivare al portone capisco: è quella frase che mi fa infuriare, che l’abbia detta lei. E che possa disprezzare la madre di Michele e il ricordo di Michele – la sua presenza, o la sua assenza.

Fuori, in strada, è tutto nero e deformato dall’angoscia degli allarmi. Cammino verso il supermercato, attento a seguire il filo dell’abitudine. Nella confusione delle forme, gli edifici pesano sui marciapiedi come se potessero venir giù. All’ingresso del supermercato trovo un collega e le luci allucinate del generatore d’emergenza. Prendo gli ordini, guardo le strade, gli orari delle consegne: ho due buste da portare nella piazza qui dietro, poi una busta proprio nella mia palazzina, al vecchio invalido del primo piano.

Vado in piazza, è ancora buio fondo. Avrei pure un numero da chiamare ma trovo il portone aperto, busso al terzo piano e lascio la spesa a una donna elegante circondata da non so quante fiammelle sulle candele. Mi incammino verso casa, una sola busta a dondolare nel pugno. Gli allarmi dei negozi continuano a scaricare isteria. Raggiungo la palazzina, apro il portone con le mie chiavi.

Inizio a salire le scale. A metà rampa, però, vedo qualcosa fare luce nella cabina dell’ascensore, ferma al pianterreno. La corrente non è tornata, penso a un cellulare acceso. Penso a qualcuno che si è sentito male, è rimasto dentro. Lascio la busta, mi affretto verso l’ascensore: apro la porta e trovo un ragazzo. Il viso è illuminato da qualcosa, forse davvero un cellulare. Ha le guance scavate e un berretto giallo. Mi guarda come se vedesse un fantasma.