È morto Bernardo Provenzano, boss sanguinario, malato da tempo. Ecco i libri che hanno raccontato la sua vita e la sua cattura, avvenuta l’11 aprile 2006 dopo 43 anni di latitanza…

È morto a Parma Bernardo Provenzano. Il boss sanguinario, già condannato in contumacia a 3 ergastoli, era malato da tempo. Era detto Binnu u’ Tratturi (Bernardo il trattore, per la violenza con cui falciava le vite dei suoi nemici, come ricorda Wikipedia).

Provenzano era nato a Corleone il 31 gennaio 1933, da una famiglia di agricoltori. Esponente di punta della mafia siciliana, è considerato il capo di Cosa nostra a partire dal 1993 fino al suo arresto, avvenuto l’11 aprile 2006 in una masseria siciliana. All’epoca era latitante da ben 43 anni.

Tanti i libri in cui si parla di lui. Nel 2007, ad esempio, Lirio Abbate e Peter Gomez firmarono per Fazi I complici. Tutti gli uomini di Bernardo Provenzano da Corleone al Parlamento. Più recente è invece l’uscita de Il patto (Chiarelettere) di Nicola Biondo e Sigfrido Ranucci.

Nel 2009 Laterza aveva proposto Il Codice Provenzano, firmato da Salvo Palazzolo e Michele Prestipino.

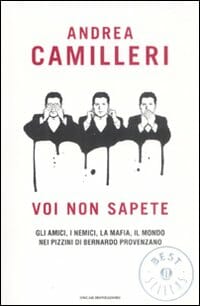

Anche lo scrittore siciliano Andrea Camilleri ha scritto del boss, in Voi non sapete. Gli amici, i nemici, la mafia, il mondo nei pizzini di Bernardo Provenzano (Mondadori).

Per gentile concessione di Chiarelettere, proponiamo due estratti da Il Patto di Nicola Biondo e Sigfrido Ranucci, in cui si parla del boss Provenzano:

Questa è una storia di salotti e di stalle, di casolari e stanze ovattate, di dialetti diversi e parole sussurrate. Dentro c’è l’Italia intera. Quella che sa e quella che gira la testa dall’altra parte, quella che non vuole sapere perché prova schifo, quella di destra e di sinistra, quella pulita e quella oscena. Ci sono tutti: i buoni e i cattivi, gli ignavi e i coraggiosi. Questa è la storia di un patto dove nessuno trova salvezza. Il protagonista è un uomo a due facce: boss e contemporaneamente infiltrato dello Stato. È il primo insider nella storia della mafia. Vuole una terza faccia, quella pulita: un’altra vita e per ottenerla è disposto a tutto. La desidera a tal punto da tradire se stesso e il suo mondo. Per salvare la sua famiglia, i suoi figli appena nati. Quella che sta combattendo è una guerra privata contro il mondo che lo ha allevato. Capimafia e imprenditori, politici e professionisti, giudici e 007. Il pozzo senza fondo delle sue relazioni, dei suoi ricordi, è immenso, scuro, profondissimo. Lui si chiama Luigi Ilardo, e accanto a sé ha solo un carabiniere, Michele Riccio. Come due fantasmi si incontrano soprattutto di notte, tra il 1994 e il 1996. E come due fantasmi decapitano i vertici di Cosa nostra nella Sicilia orientale, decrittano alleanze criminali e politiche. Mentre Luigi per tutti è un boss temuto e rispettato, Michele è un colonnello dei carabinieri con un nome di copertura. «Lo scriverei con il sangue – dice Ilardo a Riccio –, in Sicilia i capi mafia o si ammazzano tra loro o si vendono.» E aggiunge: «Molte cose che succedono, le stragi, non sono solo Cosa nostra, ma vengono dalle istituzioni e voi lo sapete». La loro missione è dare lo scacco al re, e il re è l’imprendibile Bernardo Provenzano. Con il boss giocano una partita nella quale loro sono i bari: scambiano lettere, notizie, organizzano summit e pianificano strategie. Tutto per farlo cadere nella rete. Ma non succederà perché anche Provenzano ha alle spalle i suoi bari fidati, occulti e potenti: sono loro che informeranno il boss del doppio gioco. L’epilogo a questo punto è scontato: l’uccisione dell’insider, poche ore prima che diventi ufficialmente collaboratore di giustizia e svuoti definitivamente il pozzo nero della sua vita di fronte ai magistrati. Seguire la storia di Ilardo è come andare in apnea. Il fondale di ogni convinzione – morale, politica, giudiziaria – viene stracciato. Per anni le sue rivelazioni vengono sotterrate negli uffici giudiziari e nelle caserme siciliane, passando inosservate fino al 2008. Questo libro ci ha consentito di coltivare un’ambizione: togliere il velo dell’illusione e dell’ipocrisia su vent’anni di mafia e antimafia. Il patto è stato scritto e pubblicato in parallelo a un’inchiesta poi diventata processo basato sull’operazione sotto copertura di Ilardo e Riccio. Un processo che ha visto alla sbarra per la mancata cattura di Provenzano il generale dei carabinieri Mario Mori e il suo collaboratore Mauro Obinu e che per anni è stato ignorato dai media. Poi, con l’entrata in scena del testimone Massimo Ciancimino, tutti hanno iniziato a parlare di trattativa. Prima negandola, poi cominciando ad ammettere che qualcosa non funzionava nella vulgata mainstream. «È la ragion di Stato, la trattativa ha evitato lutti peggiori»: e dopo le prime crepe comincia a trapelare l’inammissibile. Che Ciancimino fosse un testimone al di sotto di ogni sospetto fu subito chiaro e questo libro non si è certo aggiunto al coro di chi lo elevava a vestale dell’antimafia. Lo scandalo invece è che alle sue parole, mezze false e mezze vere, si sono aggiunti i silenzi, le scuse improbabili, le rivelazioni postume e in ritardo di pezzi da novanta della politica: presidenti del Consiglio e della Repubblica, ministri e prefetti, onorevoli e senatori. Se non avesse parlato il figlio di don Vito tutti sarebbero stati zitti, a bearsi della loro aura antimafia. Ma il nostro libro ha voluto raccontare di una grande occasione perduta: l’occasione di ascoltare la viva voce di un infiltrato, Ilardo, che stava raccontando, praticamente in diretta, la stretta di quel patto mortale. Un infiltrato che solo a distanza di anni, e dopo essere stato misteriosamente ucciso, si è dimostrato più attendibile di molti altri, quando ormai non era più utilizzabile. Alla fine Mori e Obinu sono stati assolti per la mancata cattura del boss: la possibilità di arrestare Provenzano c’era ma i due militari non sono colpevoli di nulla. Ancora invece è tutto da scrivere il processo sulla trattativa.

(…)

Sono passati pochissimi minuti da quando è stato immortalato dagli scatti: Ilardo scende dalla Ford, davanti a una misera casa di campagna tinteggiata di grigio con annesso un ovile. Sa che deve trattenere quanti più particolari è possibile. Una mossa sbagliata può costargli la vita. Intorno si aggirano alcuni contadini e pastori. Poi lo vede: alto un metro e settanta circa, magro, il volto scavato, capelli corti di colore castano tendente al rossiccio e al bianco, fortemente stempiato. Indossa una polo con sopra un maglione dal collo a V, pantaloni di velluto a coste grosse e un giaccone pesante. «Carissimo zio», dice Ilardo, facendosi avanti. «Carissimo Gino», risponde l’uomo. Li circonda una sparuta folla di persone. Sono amici. E quello a cui tutti si rivolgono con ossequio familiare è Bernardo Provenzano, ’u zu Binu, il fantasma. Provenzano non immagina che il mafioso a cui adesso stringe la mano e che gli si avvicina per baciarlo ha in mente solo una cosa: consegnarlo allo Stato. Perché Luigi Ilardo, uomo d’onore rispettato e ascoltato, in realtà è un infiltrato dei carabinieri. Uno che vuole un’altra vita, e per ottenerla è disposto a tutto.

Da mesi Ilardo tiene una fitta corrispondenza con il padrino: ha mosso le sue pedine con pazienza certosina per avere la possibilità di incontrarlo. Si è accreditato agli occhi di Provenzano come mediatore tra due famiglie mafiose in guerra, ma è stato proprio lui a seminare zizzania dentro Cosa nostra. Ha fatto arrestare una decina di latitanti, sta ricostruendo l’organigramma dell’onorata società, sta parlando di segreti inconfessabili. È un gioco di ruolo pericoloso. Nessuno prima ci ha mai provato. Ma l’obiettivo che Gino si è posto è uno solo: fottere lo zio Bernardo. Poi, Luigi Ilardo scomparirà per sempre.

«Ti trovo bene, zu Binu», dice l’infiltrato al padrino. «Per grazia di Dio non ci manca niente, caro Gino. Problemi ’unnavemu, cca semu ’n famigghia.» Il boss gli racconta di muoversi a proprio agio in quelle campagne. Due giorni prima aveva fatto venticinque chilometri d’automobile per incontrare «una persona molto importante». Ed è una battuta ironica quella del padrino, perché la persona in questione è Giovanni Brusca, l’assassino di Giovanni Falcone. Per Provenzano, Brusca è solo un killer, uno scagnozzo di Totò Riina, uno che non ha ancora capito che i tempi sono cambiati e che non è più utile sparare. I rapporti tra i due sono ormai tesi, pieni di sospetto. Intorno alle dieci, alla guida di una vecchia Ford, arriva anche Salvatore Ferro, l’uomo che ha avvertito Ilardo per telefono del summit con Provenzano. Poi, poco prima delle undici, spunta una Fiat campagnola verde guidata da un tipo sui sessant’anni, di corporatura robusta e dai capelli brizzolati. È Nicola La Barbera, uno degli uomini più fidati del boss. Sembra una riunione di anziani agricoltori. Girano bicchieri di vino, qualche pezzo di formaggio. La Barbera, che è lo chef del padrino, prepara la brace. Provenzano soffre di prostata e segue una dieta ferrea: carne al sangue, verdure cotte, niente sale. Al gruppo che sta per entrare nella casa si aggiunge Giovanni Napoli, che ha portato Ilardo all’appuntamento. È il più giovane della compagnia, ha poco meno di quarant’anni ma ha già i capelli grigi. Fa l’impiegato all’assessorato regionale all’Agricoltura ed è un insospettabile. Gino è attentissimo: quando sente che Napoli dà a Ferro il suo numero di telefono, lo memorizza immediatamente. «Tinitìllu bonu ’stu nummaru – dice Napoli. – Chiddu vecchiu lo conoscevano tutti, chistu invece è per le cose urgenti.» Provenzano fa accomodare all’interno Ilardo, Lorenzo Vaccaro e Salvatore Ferro. All’esterno della casupola rimangono alcuni pastori e Nicola La Barbera, che continua a preparare la brace. C’è un problema che angustia il padrino: lo irrita la progressiva espansione di Giovanni Brusca in vaste zone dell’isola. Sono le solite tragedie di Cosa nostra, le solite messinscene: i mafiosi sono traditori per vocazione, gente abituata a mentire anche su quello che ha appena detto. Provenzano, però, conosce bene i propri limiti: sa che non può permettersi una guerra aperta con l’ala militare dell’organizzazione, sa che deve usare altre armi per mantenere la leadership. «Pensiamo sempre prima di agire – dice il padrino. – ’Sti picciotti non capiscono che con l’attuale situazione politica non possiamo fare alzate di testa. S’iddi si comportano male, solo male ne avranno indietro.» Altro che boss sanguinario, altro che Binu ’u tratturi. Provenzano dimostra calma e lungimiranza, predica pace per vincere la sua battaglia dentro Cosa nostra. La guerra allo Stato è una fase chiusa, i tempi sono cambiati e bisogna recuperare terreno. «Vi dico che tra cinque-sette anni avremo la giusta tranquillità per fare i nostri affari e migliorare la situazione economica di tutti.» Gli affari sono il chiodo fisso di Binu: è necessario, dice a Ilardo, Vaccaro e Ferro, recuperare i contatti tenuti da Leoluca Bagarella – fino al momento del suo arresto – con le imprese che lavorano in Sicilia grazie all’aiuto di Cosa nostra. È quasi l’una quando il boss interrompe il colloquio. Il pranzo preparato da La Barbera è pronto. A tavola ci sono una decina di persone, e il primo brindisi lo fa lo Zio. «Vi auguro tanta salute, a voi e ai vostri cari, e che il Signore vi illumini e vi protegga.» Gino lo fissa negli occhi, fa segno di sì con la testa e sorride. Sta andando tutto bene, nessuno sospetta di lui. Adesso, forse, può tirare un po’ il fiato. Alle quindici circa il pranzo si è concluso. Il padrino riceve gli ospiti privatamente e a uno a uno. L’ultimo, a pomeriggio inoltrato, è Gino. «Mi devi scusare se ti ho fatto aspettare – dice Provenzano all’infiltrato – ma gli amici veri preferisco tenermeli di più a casa.» Provenzano non immagina nemmeno lontanamente cosa passa dentro la testa e lo stomaco di Gino in quel momento. Per lui, Ilardo è soltanto una delle tante pedine da usare, spostare o sacrificare. Il padrino è suadente come un rettile. Chiede a Ilardo l’impegno a non aprire una guerra contro i suoi avversari, ad aspettare un nuovo incontro con Brusca. «Solo dopo ti dirò cosa, secunnu mia e con l’aiuto del Signore, è giusto fare.» Affida a Gino un compito delicato: verificare se alcuni uomini d’onore hanno ricevuto le somme che il padrino ha inviato loro e che si sono volatilizzate. Poi, lo fissa negli occhi. «Dimmi una cosa, Gino, ma pensaci bene prima di rispondere.» Sono secondi interminabili. Quell’uomo anziano dal volto pacifico usa ogni centimetro del proprio corpo per irretire: sembra un confessore pronto ad assolvere chi ha peccato o a spedirlo tra le fiamme eterne. Gino lo vede piegarsi sulla sedia, allungare il collo, gli osserva le dita delle mani, sottili come le zampe di un ragno pronto a scattare in una trappola mortale. «Ti capitò mai di chiamarmi “ragioniere” con qualcuno?» «No, non credo proprio – risponde Gino. – Per me, tu sei sempre lo Zio.» «Bonu facisti.» «Capitò qualche cosa?» domanda Gino. Il boss spiega di aver avuto delle noie per quel soprannome: Giuseppe Mandalari, fondatore di molte logge coperte in Sicilia, che ha curato personalmente diversi affari dei boss corleonesi, lo ha chiamato così nel corso di alcune telefonate. «Quello sbirro di Mandalari va parlando di me, dice che sono un ragioniere. Pare che non lo sa che lo sentono.» Provenzano ci tiene a sapere tutto ciò che lo riguarda, anche le cose meno importanti. È così che è riuscito a diventare un fantasma imprendibile. Ma quella che gioca da decenni con le forze dell’ordine è una partita truccata. Perché nel suo mazzo il boss ha delle spie, insospettabili uomini dello Stato che lo tengono informato. Quel Mandalari, secondo il padrino, è una persona inaffidabile, un chiacchierone e un vanesio. Uno rimasto accanto a Totò Riina, uno da cui aspettarsi anche un tiro mancino.

Sono le cinque del pomeriggio. Il summit è finito. Da otto ore l’infiltrato Gino Ilardo si trova in quella casa di campagna tra Palermo e Corleone. Da otto ore recita una parte che nessuno vorrebbe interpretare. Ora stringe la mano del padrino, lo abbraccia e lo bacia. Forse per un attimo spera di uscire, respirare l’aria pulita della campagna, afferrare gli ultimi raggi di luce e scorgere qualcosa tra gli alberi. Ombre silenziose che circondano l’ovile e la casupola, che intimano ordini perentori, che scaraventano a terra le persone. Si immagina, forse, la scena: «Bernardo Provenzano, la dichiaro in arresto». Ma non succede nulla. Nelle campagne di Mezzojuso quel pomeriggio non si muove foglia. C’è solo Giovanni Napoli, che ha accompagnato lì Gino e ora è pronto a ricondurlo indietro. «La prossima volta puoi venire qui direttamente, ché la strada la conosci – dice a Ilardo. – Ormai siamo amici», aggiunge. Poi ingrana la marcia, e la macchina con l’infiltrato a bordo si allontana.

Quel 31 ottobre 1995 sono solo in quattro a sapere che Bernardo Provenzano si trova nella casupola di Mezzojuso. Quattro alti ufficiali dei carabinieri, quattro mastini dell’investigazione. Uno, l’abbiamo visto di sfuggita, è il tenente colonnello Michele Riccio. Gli altri sono il colonnello Mario Mori, il maggiore Mauro Obinu e Sergio De Caprio, il capitano Ultimo: fanno tutti parte del Ros, il Raggruppamento operazioni speciali. E questa è una storia che parte da lontano.

(…)