“Vedere il testo non solo prendere vita, ma diventare qualcosa di ulteriore, di totalmente altro che ti arriva addosso, è davvero unico”. ilLibraio.it ha incontrato lo scrittore Paolo Giordano, che tornerà al romanzo nel 2018 con “Divorare il cielo”, per parlare della sua attività di autore per il teatro, con “Galois” e “Fine pena: ora”: “C’è molto in ogni forma di scrittura che riguarda un lentissimo apprendistato alla fiducia, nel tuo lettore o nel tuo spettatore. Questa esperienza mi ha aiutato ad accrescere questa fiducia, e a permettermi qualche omissione in più”

Il teatro come atto di fiducia e processo di spoliazione del superfluo. Pare che l’esperienza con due trasposizioni per la scena e il confronto con il drammaturgo e romanziere Stefano Massini abbiano rappresentato questo per lo scrittore Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega a soli 26 anni con La solitudine dei numeri primi (Mondadori, 2008). A dieci anni da quel successo e dopo altri due libri, Il corpo umano (Mondadori, 2011) e Il nero e l’argento (Einaudi, 2014), il fisico torinese tornerà al romanzo nel 2018 con Divorare il cielo (Einaudi), la storia di quattro personaggi, tre “fratelli” e una ragazza in una masseria pugliese, “divisi tra il radicamento alla terra e l’ambizione di prendersi tutto, anche il cielo”, come ha anticipato il Corriere della Sera.

In autunno Giordano è stato protagonista al Piccolo Teatro di Milano con ben due spettacoli tratti da suoi adattamenti: il primo, Galois, già portato in scena a Torino con la regia e l’interpretazione di Fabrizio Falco sull’ultima notte del giovane e geniale matematico, Évariste Galois, morto nel 1832 a seguito di un duello; e Fine pena: ora liberamente ispirato all’omonimo testo del magistrato Elvio Fassone (Sellerio, 2015) sul trentennale epistolario tra un ergastolano e il giudice che lo ha condannato, rispettivamente interpretati da Paolo Pierobon e Sergio Leone, diretti da Mauro Avogadro. “Ho bisogno di tutto il mio coraggio per morire a vent’anni”, dice Galois al fratello prima di spirare. “Devi vivere come se tu non dovessi morire. Mai”, scrive Fassone al detenuto Salvatore, citando un verso di Nazim Hikmet.

Vita e morte si intrecciano in queste due pièce che hanno in un carteggio il loro punto di partenza. Una sfida non semplice che Giordano accoglie con la spontaneità di chi si accosta per la prima volta ad un mezzo e a tematiche come quella della pena perpetua, che non gli appartengono. Una prima volta che consegnerà al narratore un’esperienza tra le più coinvolgenti mai provate e una rinnovata fiducia nel rapporto con i propri lettori e spettatori. “Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana”, scriveva Federico Garcia Lorca. E come racconta Paolo Giordano in questa intervista a ilLibraio.it, anche per lui è stato così.

foto di Masiar Pasquali

Che frequentazione ha avuto con il teatro?

“La mia maggiore frequentazione col teatro risale agli anni del liceo con l’abbonamento allo Stabile di Torino. Poi ci sono stati degli anni di eclissi. E questo è uno dei motivi per cui mi sono approcciato a questi due lavori con grande spontaneità”.

Qual è la pièce che l’ha segnata di più?

“Uno dei motivi per cui in Fine pena: ora ho ripreso il Galileo di Brecht è per un’affezione particolare a quel testo. Gli interrogativi profondi della scienza portati a teatro mi sembravano l’unione di due mondi quasi inconciliabili in quel momento per me. Invece ho trovato questa commistione molto affascinante”.

Una commistione delle due culture che lei vive quotidianamente sulla sua pelle.

“Sì, e ancora prima di iniziare il mio mestiere. Poi è diventato quasi un fattore costitutivo: la divisione interna tra la mia formazione scientifica e quello che faccio oggi. Una divisione tra due letture possibili del mondo che cerco sempre di ricomporre”.

Évariste Galois sintetizza questo connubio. D’altronde anche Galileo affermava che “l’universo è scritto in lingua matematica”.

“Galois appartiene a quell’epoca in cui era ancora possibile e persino naturale un’unione del sapere. È stato più avanti che si è creata una vera scissione, addirittura una frantumazione dei campi della scienza. Poi tutto è diventato straordinariamente specifico, approfondito, persino difficile. A noi oggi sembra normale prendere una strada nella nostra formazione e abbandonare irrimediabilmente le altre. Un tempo non era così. Sento che c’è una forte nostalgia di questa unità perduta, in tutti i campi. Pensare di accedere solo ad una fetta delle possibili interpretazioni del mondo è qualcosa che provoca una mancanza, una nostalgia di un’unità”.

Quale altro aspetto l’ha attratto di Galois?

“Come narratore, il fatto che fosse un adolescente e nutrisse in sé quel miscuglio di genio e intemperanza, ardore politico e sfortuna che lo rendono un personaggio assoluto. Una specie di apoteosi dello spirito di un tempo. Ed è questo il motivo per cui non sono né il primo né l’ultimo a raccontarlo. Anzi, ormai appartiene più alla storia della narrazione che a quella della matematica”.

Una narrazione approdata a teatro.

“In realtà il testo che scrissi per Galois è approdato a teatro anni dopo, in modo quasi fortuito. Conscio della mia non padronanza del mezzo, l’avevo pensato come monologo da leggere ad alta voce come mi sono ritrovato a fare per il Festival della Matematica a Roma. In quell’occasione ho avuto un primo accesso al teatro, molto piccolo e modesto da parte mia, ma senza quell’esperienza non sarebbe mai venuto in mente di affidarmi il trattamento di Fine pena: ora”.

Sono diversi i punti in comune tra queste due esperienze.

“In entrambi i casi sono partito da un epistolario. Nel caso di Galois dalle lettere originali, mentre con Fine pena: ora prima dal testo di Fassone e poi ancora una volta dal carteggio originale. E pensare che le lettere sono forse ciò che di più anti-teatrale c’è al mondo”.

Da qui la necessità di trovare una voce per portarle in scena. In Galois ha optato per la forma del monologo.

“Sì. Proprio perché era pensato per una lettura ad alta voce, volevo un monologo. Ed esiste la lettera che Galois scrive l’ultima notte in cui dice la celebre frase: ‘Non ho più tempo’. Évariste sente la fine che lo incalza e che getta una luce di forte intensità emotiva su tutto quello che io volevo ricostruire della sua biografia”.

Una biografia che ha quattro poli: la matematica, la giovinezza, la passione politica e l’amore. Un testo che parla molto ai ragazzi che erano presenti numerosi alla Prima.

“Uno dei miei obiettivi era raccogliere una sorta di eterno adolescenziale, un tratto di quell’età che esiste a prescindere dalle epoche e dai contesti e che consiste in un’intensità della vita e dell’esperienza. Quel bruciare che ritroviamo da Gioventù bruciata a Belli e dannati, da Galois a Il giovane Holden. Dall’altra parte, per non limitare tutto a una ricostruzione storica, ho pensato molto al G8 di Genova. Non ricordo esattamente il pretesto, forse legato a una tappa del processo, ma è come se avessi scritto su Galois sotto l’influsso di fatti molto presenti della mia generazione. Il G8 di Genova è stato uno degli episodi di rivolta e scontro fondanti per i miei coetanei”.

Lo scontro per Galois non era solo sul piano politico, ma anche nei confronti dell’Accademia che rifiutava la sua formula e il suo genio.

“Il testo batte molto sull’invidia delle generazioni che ti precedono. L’invidia per il genio quando viene trovato, ma che si fa sempre fatica a riconoscere in quanto tale. E poi l’invidia che abbiamo tutti per la giovinezza in sé, quando viene perduta. Si sente la rivendicazione di Galois su un atteggiamento volutamente cieco dell’Accademia e dei professori, verso la sua eccezionalità. E questo purtroppo è un altro eterno. Forse oggi ancora più presente”.

In quali settori? Anche in quello editoriale?

“Sicuramente c’è ancora nel mondo accademico. Nel mondo editoriale in realtà no, anzi. C’è molta fame di novità e di voci fresche, in continuazione. Siamo diventati un po’ bulimici. Si assiste a una strana schizofrenia: da una parte c’è il vecchio che costantemente schiaccia il nuovo per potere acquisito, e dall’altra parte questa smania di qualcosa di sempre più giovane e vitale, come se fossimo dei vampiri. Barcamenarsi tra queste due spinte in ogni professione, ma in modo particolare in quella artistica, credo sia molto complicato”.

Venendo a Fine pena: ora, la lingua di Fassone non è facile da approcciare in ottica di adattamento. Le frasi sono articolate e il vocabolario ricco. Come è stata la sua fucina per approdare alla drammaturgia?

“Sì, quello di Fassone è un eloquio ricco, molto scritto. La chiave risolutiva sono state le lettere originali. Le lettere del detenuto andavano a fortissimo contrasto rispetto alla lingua articolata di Fassone. Quindi ho capito che questi sarebbero stati i due estremi entro i quali mi sarei mosso. L’idea è stata quella di mantenere nella lingua una traccia dell’epistolario. Non c’è dunque una ricerca naturalistica rispetto al modo di esprimersi dei due protagonisti. Non è tutto estremamente sciolto, come se fosse veramente un dialogo vis à vis, perché non lo era”.

Era infatti un carteggio.

“Esatto. E Il giudice mantiene una lingua che è improntata sull’eloquio di Fassone, mentre quella di Salvatore è una lingua che evidenzia la sua fatica di scrivere. La difficoltà è stata trovare un equilibrio che potesse stare in piedi tra questi due registri, un po’ strambi e inusuali”.

L’epistolario si fonda sull’assenza, mentre il teatro, da statuto, si nutre della presenza. Come ha lavorato su questo aspetto?

“In realtà non ho interagito con la messa in scena. Ci sono state solo due telefonate con il resista Avogadro. Quando il testo è passato nelle sue mani io non ho visto più niente sino alla Prima. È stato forte l’impatto con il testo incarnato. Il processo di elaborazione l’ho fatto con Stefano Massini. Ero fresco della visione della Lehman Trilogy. Il lavoro che lui mi ha fatto fare, stesura dopo stesura, è stato di sintesi e di sottrazione di dettagli”.

Come?

“Il testo che avevo scritto all’inizio era scandito temporalmente. Nella versione finale invece è quasi atemporale, come un flusso unico. È stata un’operazione molto interessante e didattica: mi ha portato ad avvicinarmi al modo di pensare di un drammaturgo, mentre io pensavo da narratore”.

L’opera di Massini, così come quella del compianto Luca Ronconi, ha dei punti di contatto con questi due suoi lavori: l’idea di congiungere i due mondi, quello del teatro e della letteratura con tematiche considerate estranee come la finanza, l’economia e persino la matematica. Basti pensare ad uno spettacolo come Infinities…

“Trovo che sia una cosa meravigliosa e da portare fortemente avanti. Il mezzo teatrale offre una grandissima duttilità, più di altri. Mi sembra uno dei modi più efficaci di raccontare il presente, forse anche per il contrasto che crea in noi: un mezzo che ci sembra molto antico e temi assolutamente presenti”.

Lo stesso Ronconi nella prefazione alla Lehman Trilogy (Einaudi, 2014) scriveva che il teatro è l’unico mezzo che può affrontare la contemporaneità e persino avere “un’ambizione di preveggenza” per la sua “connaturata opposizione alla passività”.

“Sembra paradossale come affermazione, eppure è così. Uno dei grossi dubbi che avevo all’inizio, ma che è stato determinante per il mio approccio, è stato proprio quello di incorporare nel testo un tema molto specifico come quello della pena perpetua. In Galois avevo lavorato su tematiche più vicine a me. Qui c’erano diversi elementi, al di là del mezzo in sé, che rappresentavano una prima volta: affrontare una questione così determinata e di dibattito attuale, era qualcosa che non avevo mai fatto prima”.

A tal proposito, nel libretto dello spettacolo riferisce di una serie di domande che si è posto durante la stesura: “Qual è il fine della giustizia? Che rilevanza ha in essa il pentimento? Quali contraddizioni si celano dietro l’espressione “pena perpetua”?” E conclude: “Scrivere consiste per lo più nel risolvere problemi”.

“Sì, lo penso. Succede sempre. In un romanzo prendi centinaia di decisioni in continuazione. In questo caso era tutto sul piatto: c’era una grammatica che era molto distante dal punto in cui andava portata, che mi creava una serie di problematiche specifiche da affrontare: come gestire il tempo, come gestire il fatto che i protagonisti condividano un palco sebbene non si siano mai visti, come far emergere le questioni politiche che ci sono in questa storia senza dichiararle, come affrontare grandi temi con la voce di una persona che non li ha mai studiati e quindi in assenza di una vera e propria consapevolezza”.

Una delle soluzioni è stata di concentrarsi sul rapporto quasi tra padre e figlio e di educazione che si instaura tra i due protagonisti.

“Su questo ho ragionato da vero profano. In ogni storia devo essere coinvolto emotivamente. Il libro di Fassone entra molto nei dettagli, spiega numerosi passaggi ma cerca di tenere a bada l’aspetto emotivo. Io sentivo che c’era il bisogno che in scena questa emotività deflagrasse. E il punto che commuoveva di più fin dall’inizio era questo rapporto, così asimmetrico: come se ciascuno, il giudice e il detenuto, cercasse un pezzo mancante di sé nell’altro. Forse è questo il principale contributo che ho portato al libro”.

E come si è confrontato con Fassone?

“Il primo incontro con Fassone è stato un vero atto di fiducia in quanto mi ha affidato le lettere. Poi ha letto una versione in fieri, a cui ha portato delle sue osservazioni sottolineando ciò che per lui era irrinunciabile. Quindi ci siamo confrontati su una fase di inevitabile aggiustamento del punto di vista”.

Non deve essere stato facile lavorare sulla drammaturgia di un testo il cui autore poteva dire la sua.

“Questa per me è stata un’altra grande novità. Un conto erano le lettere di Galois, qui c’era una responsabilità precisa sul lavoro non solo di una persona, ma di due e ben distinte individualità. È un tipo di pressione psicologica con cui non avevo mai avuto a che fare”.

Rendere conto di un testo che non è suo, parla di una storia realmente accaduta e molto delicata…

“Ma che hai bisogno di tradire. Il racconto e la messa in scena richiedono questo tipo di tradimento. Da narratore, cerchi sempre di privilegiare ciò che è necessario per il testo. C’è stata una fase di negoziazione tra di noi che si è risolta, credo, molto bene”.

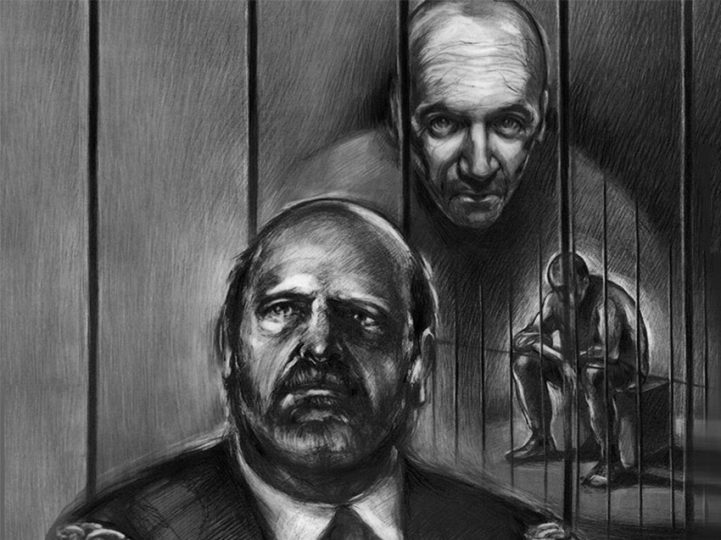

Fine pena: ora – disegno di Giulia Rossena

A proposito di negoziazione, Eco nella sua attività di semiologo aveva preferito alla definizione di Jakobsòn degli adattamenti cinematografici e teatrali come “traduzioni intersemiotiche”, quella di “interpretazioni”. Lei sente di aver più tradotto o interpretato il testo?

“Mi sembra che la definizione di Eco sia più corretta e precisa. La sento più mia. Il termine traduzione non rende l’idea. Adattamento sembra un po’ sminuente, mentre interpretazione restituisce soprattutto l’attitudine con cui ci si accosta a questo tipo di operazioni”.

La questione temporale è stata una delle più complesse da gestire, vero?

“Sì, e il lavoro con Massini mi ha insegnato ad avere fiducia che la messa in scena avrebbe reso chiare alcune cose che per me sembrava naturale venissero esplicitate”.

Il regista Avogardro ha infatti dichiarato che questa era una vicenda che a teatro non poteva essere raccontata, doveva essere vissuta.

“Una chiave per arrivare a questo è stato mescolare molto i toni della storia. La messa in scena alterna le forme di interazione tra i personaggi: ci sono monologhi, dialoghi diretti, momenti in cui uno racconta l’altro o in cui lascia che l’altro racconti se stesso. Proprio per evitare l’appiattimento che il rapporto epistolare ha in sé, per me è stato necessario usare tutti i metodi di narrazione che conoscessi. E Massini stesso mi ha consigliato di concedermi questa libertà”.

Come crede che questo lavoro stia incidendo o possa incidere sulla sua attività di narratore?

“Ci stavo pensando proprio di recente. Al momento non lo so ancora dire. Tuttavia c’è molto in ogni forma di scrittura che riguarda un lentissimo apprendistato alla fiducia, nel tuo lettore o nel tuo spettatore. Questa esperienza mi ha aiutato ad accrescere questa fiducia, e a permettermi qualche omissione in più”.

Paolo Pierobon ha dichiarato a ilLibraio.it l’entusiasmo per Fine pena: ora. Che elementi in più ha riscontrato nel testo incarnato dagli attori?

“Per me è stato un salto inaspettato. Era successo anche con Galois, recitato da Fabrizio Falco. Io avevo letto il testo pubblicamente, ma vedere un attore che si trasfigura è stata l’esperienza più remunerativa e uno dei momenti più coinvolgenti della mia carriera. La scrittura è molto bella, ma è sempre in differita rispetto a chi legge. Vivere il qui e ora, vedere il testo non solo prendere vita, ma diventare qualcosa di ulteriore, di totalmente altro che ti arriva addosso è davvero unico”.

Un’altra interpretazione, come direbbe Eco.

“Certo. Paolo Pierobon e Sergio Leone sono stati molto bravi, con una recitazione impattante. Non so dire cosa mi abbiano insegnato, perché ero letteralmente travolto. Andrò a rivedere lo spettacolo una seconda volta perché in quel momento non ero totalmente lucido. Lo so, può sembrare ingenuo, ma ero molto emozionato. E rivendico la naiveté di essermi lanciato in questa esperienza”.

Pensa che la replicherà?

“Non so se andrà avanti. Se accadesse, mi piacerebbe fosse sempre così: per occasioni”.