Più nero che bianco: è il panorama che emerge dalla 52esima Biennale Teatro di Venezia, intitolata “Niger et albus”, l’ultima edizione da Stefano Ricci e Gianni Forte prima dell’arrivo, fresco di nomina, di Willem Dafoe. Come spiega nel suo reportage Matteo Columbo, questa edizione racconta uno stato dell’arte teatrale vivo e vivace, ma certo non ottimista, anzi carico di lati oscuri. Una piccola guida, necessariamente parziale, a nove spettacoli e mezzo (un’istallazione video) che, ognuno a suo modo, dicono della diversità e della capacità di lasciare il segno di una scena che pare aver ancora tanto da dare…

Più nero che bianco, il panorama di questa 52esima Biennale Teatro di Venezia, intitolata Niger et albus, l’ultima edizione diretta da Stefano Ricci e Gianni Forte prima dell’arrivo, fresco di nomina, dell’amico americano Willem Dafoe.

E questa edizione racconta uno stato dell’arte teatrale vivo e vivace, ma certo non ottimista e carico di lati oscuri, capace di raccontare e scavare nell’incertezza, con gli strumenti della scena e la forza rabdomantica e variegata delle arti performative – della tragedia e della stand-up, della creazione collettiva all’assolo, dalla ricerca di terreni e stilemi inediti alla ri-proposta trasfigurata – le tante sfumature di grigio e le non poche zone d’ombra che abitano il contemporaneo.

Ecco dunque una piccola guida, necessariamente parziale, soggettiva e circoscritta per analisi e giudizio, ma spero il più possibile onesta e magari utile, agli spettacoli visti in Biennale quest’anno (tralasciando purtroppo sia Back to back che l’ammiratissimo Milo Rau, che non ho fatto in tempo a vedere, ed Elektra Unbound, che mi ha fatto vibrare troppe poche corde per dedicargli un approfondimento), provo qui a rendere conto di nove spettacoli e mezzo (un’istallazione video) che, ognuno a suo modo, dicono della diversità e della capacità di lasciare il segno di una scena che pare aver ancora tanto da raccontare e da dare.

Crisalidi di Ciro Gallorano

Surreale domestica

Crisalidi di Ciro Gallorano – courtesy La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

Con Crisalide Ciro Gallorano, vincitore della Biennale College Teatro per la Regia under 35, esplora l’immaginario e le atmosfere della fotografa americana Francesca Woodman, figura eccentrica sempre degna di meritata attenzione (recente esposizione di Gagosian vista a New York, e interessante libro di Bertrand Schefer da poco edito in Italia da Johan & Levi), mettendo in scena il corpo femminile e il suo doppio, interpretato con intensità e sfida da Sara Bonci e Andreyna De La Soldedad, in uno spazio interno/esterno suggestivo e oscuro.

L’oggetto/soggetto scenico che ne emerge è una casa di carta e di pelle, lacera e sporca, sospesa, lynchana e cronemberghiana, dalle pareti ferite, delabré e porose, e con una forte dimensione spiritica e fantasmatica, abitata da vuoto, specchi e ombre. L’immaginario intimo e claustrofobico di Woodman prende qui a tratti una declinazione erotico magrittiana/buñueliana, che sembra talvolta citata nudamente alla lettera, e si anima a tratti con possibile effetto grottesco, avvalendosi più o meno consapevolmente di alcuni topoi dell’horror cinematografico (la vasca, gli armadi che ingoiano, la testa mozzata, il sangue/inchiostro, le mani dalle pareti, le ombre che hanno vita autonoma…). Negli incastri ricorsivi del movimento a loop dei corpi femminili si rinviene anche qualcosa che oscilla fra Chaplin di Tempi moderni e Pina Bausch.

Ma riesce questo pastiche surreale di sguardi sull’altrove ad andare oltre al museo, un filo polveroso ma ben allestito, di certe fantasia già sognate? Forse il talento del regista, come la crisalide del titolo, deve ancora trovare la forma di un’espressione completa, personale e piene. Le premesse ci sono tutte.

Elephants in Rooms e Creation (Pictures for Dorian) dei Gob Squad

Creativo plurale

Elephants in Rooms dei Gob Squad – courtesy La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

Il collettivo inglese-tedesco, premiato con il Leone d’Argento, è un esempio felice di un metodo di lavoro ormai trentennale (dal 1994) che, rifiutando di avere un capo, una direzione in senso classico, prova a lavorare in un contesto dove la creazione è un gioco di relazioni variabili, di forze collettive, in cui tutti (in 7 sono il nucleo fondatore e operante) sono boss e creatori alla pari.

Questa modalità utopica eppure pratica, questa forma di democratizzazione della cultura e della creazione, che si propone di partire dal basso e dal piccolo (dalla piccola scala), vede in questa Biennale due esiti di questa famiglia elettiva che lavora insieme al confine fra arte, teatro e realtà.

Innanzitutto l’installazione Elephants in Rooms, che raccoglie i video sul senso della casa e del guardare dalla propria finestra, e su i temi nascosti eppure presentissimi durante l’esperienza globale del lockdown, che ci interrogano efficacemente su cosa sia la casa e sul nostro posto nel mondo.

Poi Gob Squad ha regalato al pubblico veneziano, con la complicità di sei attori locali, un esempio del loro modo aperto e in parte imprevedibile di intendere il teatro come performance-dialogo in progress. Con Creation (Pictures for Dorian), hanno lavorato idealmente sotto l’egida di Oscar Wilde, prendendo ispirazione e domande da illuminazioni, riflessi e riflessioni del geniale scrittore inglese (attualissimo in epoca di Instagram e selfie, a vedere la splendida versione di Kip Williams con Sarah Snook a Londra, da ri-vedere nel 2025 a New York; e il testo fa capolino anche Lieux Communs di Babtiste Amman, visto al Festival d’Avignone, segno dell’aria dei tempi).

A partire dalla relazione fra oggetto della creazione, artista e pubblico, tre attori di mezza età convocano sulla scena alcuni attori del luogo, tre più giovani e tre più vecchi di loro, e, mentre un bouquet di fiori disposto in un Ikebana incerto appassisce sulla scena, vediamo confrontarsi generazioni differenti sulla scena e nel privato, parlando di gioventù e invecchiamento e del desiderio performativo e seduttivo dell’essere guardati in relazione allo scorrere del tempo. E il giochino, all’inizio un po’ sterile e teorico, quasi un esercizio (spesso il gruppo lavora a partire da delle domande e dei task proposti a pubblico e complici quasi per gioco) prende lentamente corpo, intimità, riservando un crescendo di rivelazioni inattese e momenti toccanti.

Il modo di fare performance dei Gob Squad rimane sporco, a tratti sbavato, imperfetto, eppure propruo questa apertura ne è anche il tratto potente, seduttivo, che ci avvicina e ci segna.

Creation dei Gob Squad – courtesy La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

Have a Good day! di Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė e Rugelė Barzdžiukaitė

Scontrini di classe

Have a Good day! di Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė, Rugelė Barzdžiukaitė – courtesy La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

Questa “opera per 10 cassiere“, con tanto di controllo di sicurezza anti-taccheggio all’ingresso e luci al neon del non-luogo mercantile per eccellenza, il supermercato, a illuminare pubblico e scena, ci racconta, in forma di musical corale bizzarro e sui generis, non solo la lotta di casse ai tempi del mass market anonimo e alienante ma, a ritmo di scansione di prezzi e scontrini battuti, la litania e la liturgia della cortesia, la cantilena e il canone dell’automazione della vita in cui siamo immersi, il martellante transito delle merci che detta, condiziona e riempe i vuoti (e di vuoti) i nostri tempi biologici. Ecco che le ripetizioni, le ansie, il (non) senso del lavoro, ma anche le aspirazioni di altrove, gli alterchi, il gossip, la chiacchiera, le piccole distrazioni e nevrosi di queste commesse dell’est in più punti ci rispecchiano, non solo come controparte occasionale o abitudinaria (il cliente), ma come criceti noi stessi in gabbia di una macchina lavoro che non sappiamo nemmeno più vedere, e che questo coro umile e ironico s’incarica di farci presente.

Di questa prigione della testa e dei gesti Have a good day! ci parla con sconforto e levità, in modo inedito (che ha pur qualcosa dei film di Kaurismaki verrebbe da dire, ma qui le protagoniste vengono dal nord lituano, e anche un pizzico del Resnais di Parole parole parole): in questa messa cantata in cui i consigli della nonna si mescolano ai consigli per gli acquisti, al proverbiale fa eco il pubblicitario, la fedeltà (la fidelizzazione) c’intrappola fra i codici a sbarra, leit motif e tormentone, con contraltare sonoro ricorsivo, alle nostre spese. Geniale e terrificante, bizzarro oggetto di riflessione, sottilmente brechtiano. Non si dimentica facilmente. E, alla fine, vogliamo un po’ bene, ci siamo come affezionati a queste cassiere che registrano e ci restituiscono l’animo alienato e spento del presente.

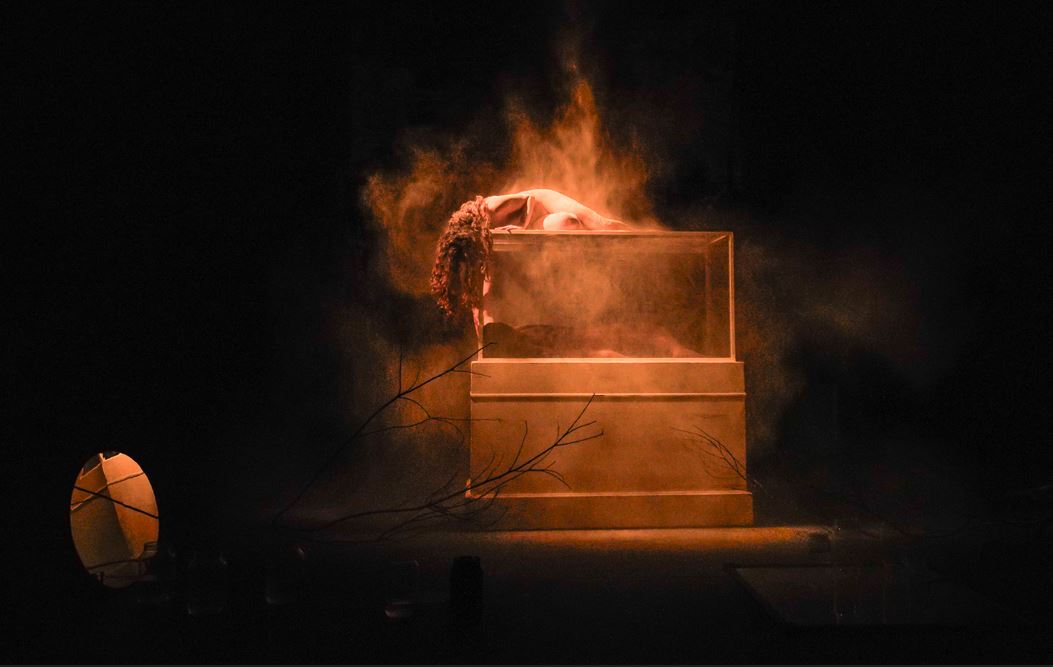

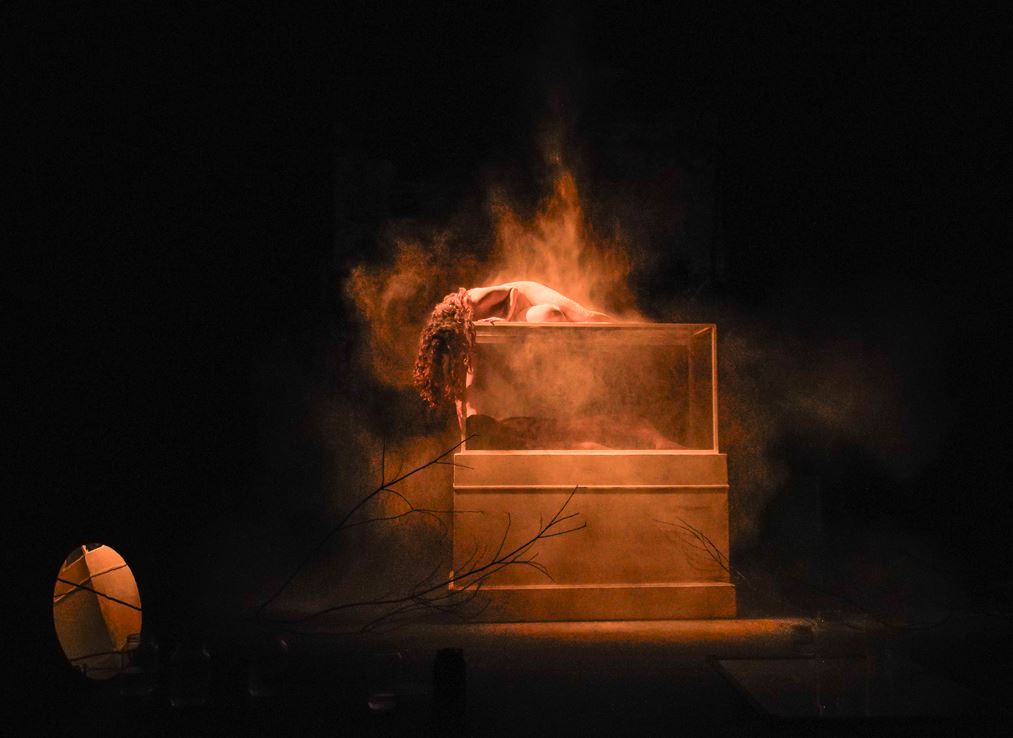

After All Springville di Miet Warlop

Apocalissi a primavera

After All Springville di Miet Warlop – Courtesy La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

Reduce dal successo di One Song, opera/operazione interessantissima di performance ginnico musicale ossessiva e contagiosa (persa al Piccolo, ma fortunatamente recuperata a Grenoble), espressiva, debordante per certi aspetti energetica ma pure estenuante, in questa fantasia con oggetti e corpi umani in parte portata in Biennale, l’universo immaginifico della Warlup pare un prodotto tangibile e (in)abitabile di un incubo partorito della Pixar. L‘autrice belga disegna un cartoon autodistrivo e proliferante che pare animato da un Dalì tornato bambino, e portarci dentro a una una sorta di Slava’s Snowshow per adulti.

Il tema portante, è al contempo sfaldantesi, è quello la casa, oggetto de-forme, avariato, con-fuso, in tilt, come in un’animaziobe dove gli oggetti prendono vita e ribellione, un luna park visivo frequentato da scatole a sorpresa, macchine ribelli, e dove la morte è continuamente al lavoro, il corpo umano viene fatto a pezzi e deformato, ma c’è anche in gioco un principio creativo (con un lato inquietante eppure vitale), come un blob che deborda e straborda in un climax capace di catturare il pubblico che, fra riso e inquietudine, vede un disfacimento gioioso all’opera espandersi verso la platea apparentemente fuori controllo. Comico, circense e fuoco artificiale e fatuo, questo meccanismo città in tilt, natura morta vivissima, sembra interrogarci su scopo e scopico, su punto di vista e soggettività, domestico e onirico, gioco ed esistenza. Mica male per uno spettacolo di deformazione ludica e fuochini d’artificio! Molto più serio di come appare.

Blind Runner di Amir Reza Koohestani

Rischi da correre

Blind Runner di Amir Reza Koohestani – Courtesy La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

Dall’Iran l’immaginario buio e claustrofobico di Amir Reza Koohelastani si dà attraverso un’estetica spoglia ed essenziale, tesa a raccontare la dimensione spartana e di controllo totale del carcere. La corsa è una possibile strategia di fuga, disciplina e strada di liberazione (illusoria? ipnotica?).

L’uso del video rende bene l’eterodirezione di una società del controllo, dove la prigionia è sì un dato fisico, una costrizione del corpo, ma soprattutto e innanzitutto una condizione dello spirito, la sensazione di non essere mai soli, di non poter dire nulla che non sia sotto lo sguardo di una entitità, di una polizia morale che tutto vede e tutto sancisce. Così la corsa impossibile, nell’immagine potente (e di ascendenza archetipica) della donna cieca guidata dal prigioniero attraverso una corsa nottetempo attraverso il tunnel della Manica, diventa la metafora fisicissima, in tal senso fortemente teatrale, di una (im)possibile via di fuga.

Il tratro di Koohestani è ipnotico e claustrofobico, disperato e distopico, anche se il suo stesso darsi è motivo di speranza, che un finale aperto non esclude.

Cenere di Stefano Fortin e Giorgina Pi

Vulcani dentro

Cenere di Stefano Fortin e Giorgina Pi – Courtesy La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

Scritto da un giovane talentuoso drammaturgo (Marco Fortin), che ha evidentemente molte cose da dire, in uno spazio nero con microfoni, antirealistico minimalista e meta-apocalittico, costruito per lame/fari di luci e oggetti/indizi minimali, su un tessuto di suoni articolato di echi, musica e parola, registrazioni e silenzi, questa mise en espace vive di una regia molto attenta all’uso dello spazio e alla misura della prossemica, che racconta storie e sensazioni con mano sicura, giusta, mai scontata.

Sulla scena (dietro alla storia e nella Storia) un tema forte e tabù, il suicidio (a partire da fatto di cronaca dedl 2017 di un trentenne e suo messaggio di accusa alla società, reso pubblico), e alcuni momenti, sullo sfondo o penetranti, di morte/trapasso storico-simbolici (i funerali di Pasolini del novembre 1975, il G8 del 2001, l’eruzione vulcano islandese del 2010, di cui il senso primo, ma non unico, della cenere del titolo). Il tutto in tre scene: una su un figlio che non si sveglia per fare colazione (incomunicabilità famigliare); una seconda con tre poliziotti in crisi di fronte al cadavere di un suicida, che devono comunicarlo ai genitori (ordine e morte); una terza in cui la vittima registra il suo j’accuse generazionale prima di farla finita (parola (alla) vittima).

Il tutto è inframezzato da note a margine dell’autore sul senso teatro e in connessione con il presente, il contesto e gli spettatori in sala. Così Valentino Mannias (al centro della scena nel ruolo di autore e vittima, ma tutti bravi gli attori sul palco) parla della messa in scena stessa, del senso dello spettacolo dal vivo, del suo rapporto con la morte, con il punto di vista che racconta e la sua autenticità, con lo spazio che la rappresentazione occupa nel mondo, e fa entrare pre-potente il presente, interrogandosi e provocando nel pubblico spunti di inquietudine e riflessione (fra mancanza per la palingenesi utopica di un tempo che pare finito e narratologia apocalittica odierna come due opposte/i fini del mondo) secondo un percorso riflessivo e straniante, teorico, a tratti forse un po’ troppo predicatorio ma che apre squarci.

Sicuramente uno spettacolo che non lascia indifferenti, e in cui la dimensione politico/ideologica non guasta, per misura e ambiguità, con troppa chiarezza e didascalismo, quella dimensione più suggestiva, interrogativa, aperta che gli abissi dell’animo umano reclamano, e Giorgina Pi rispetta e disvela.

Un testo fecondamente fastidioso, intelligente per temi e costruzione, e ricco di spunti (quasi troppa carne al fuoco), messo in scena con misura, competenza, forza espressiva.

Tre sorelle di Muta Imago

Chechov ri-posseduto

Tre sorelle di Muta Imago – Courtesy La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

Con grande inventiva visiva e capacità di far rivivere il testo checoviano di nuova luce, senza tradirne il senso né la lettera, i Muta Imago affidano a tre attrici d’eccezione (Federica Dorsei, Arianna Pozzoli e l’assoluta certezza Monica Piseddu) la restituzione in forma di possessione e quasi direi riscrittura fantascienza e metafisica (come una Virginia Woolf che ha luogo nella stanza finale di 2001: Odissea nello spazio) il lavoro checoviano.

In una stanza abbandonata da tutti, lontana da una Mosca irraggiungibile, ecco il punto focale e pulsante di queste tre sorelle. Il testo di Checov penetra (in) questo buco nero, diventa stream of consciousness e condensazione, in cui i pensieri e le parole di queste tre donne, insieme a quelli fantasmatici dei loro uomini che pure transitano per le sorelle, prendono voce e suono di incubo e incubazione, premonizione del futuro e memoria di un passato, aterno ripetersi di una condizione che ha aspetti spiritici, e riesce a convocare, attraverso uno spettacolare lavoro attoriale e soluzioni sonore, visive e scenografiche spesso geniali (fatte di luce e suoni) l’atmosfera e l’essenza dell’opera checkoviana e la sua potenza attuale. Se per il plot conviene rileggere prima la pièce, l’atmosfera che questa versione è capace di produrre, se accettata e attraversata, somiglia a un viaggio allucinatorio, con squarci d’illuminazione. E non è poco, per il vecchio buon teatro. Spettacolo (visto già a Torino tempo fa), che conserva la sua potenza misteriosa e ipnotica.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Phobia di Markus Ohrn

Arancia meccanica a-variata

Phobia di Markus Ohrn – foto di Maurycy Stankiewicz

Rosa shocking con toni grotteschi ed esiti grand-guignoleschi, questa paura messa in scena con spietata e un po’ sadica perversione dall’artista e regista teatrale svedese, con la complicità drammaturgica del polacco Karol Radziszewski (che opera la sua critica sociale attraverso l’invenzione degli artisti anarco-terroristi LGBTQ Fag Fighters), ci mette di fronte a un crescendo in tre atti di violenza e caricatura delle guerre culturali che ci attraversano, in tempi di correttezza politica e populismo, e nuove ideologie spesso ai ferri corti.

Il gruppo estremista polacco inventato ma verosimile, i Fag Fighters (passamontagna rosa cuciti dalla nonna), come in una fantasia venticativa delle minoranze di genere (dalle parte degli Inglorious Bastards di tarantiniana memoria; l’autore di Pulp Fiction è presente anche in certo gusto per il sangue/katchup che pervade e inzacchera la linda scena dell’autore svedese in un climax non per stomaci delicati) fa irruzione nelle stanze del potere patriarcale (la famiglia, l’industria, la cultura) interrogando i malcapitati (colpevoli di ignoranza, superficialità, comportamenti pelosi e pink washing) sulla storia negata e misconosciuta delle figure LGBTQ della Polonia recente e passata. La punizione per le mancate risposte al grottesco quiz è un crescendo senza limiti di punizioni fisiche violente.

La struttura sembra rifarsi a Funny games di Michael Haneke, a sua volta debitore del capolavoro kubrickiano Arancia meccanica, ma il tutto vira nel parossismo tragicomico e splatter e, rispetto all’ambiguità e vastità metafisica (quasi teologica) dei modelli, qui la dimensione appare più ludica e gratuita, senza un chiaro punto di vista e con il sospetto che épater la bourgeoisie sia diventato più importante che scuoterne o sgretolarne davvero le fondamenta ideologiche.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Truth’s a Dog Must to Kennel di Tim Crouch

Truth’s a Dog Must to Kennel di Tim Crouch – foto La Biennale di Venezia, foto di Andrea Avezzù

King Real e il suo giullare Lear è l’anagrmma perfetto di Real, e forse il capolavoro shakespeariano parla (anche) di una perdita di realtà da parte del (pad)re. Così la scelta dell’inglese Tim Crouch di usare la realtà virtuale come maschera per raccontare una crisi (una vocazione terminale) del teatro come esperienza millenaria del qui ed ora, e mostrare la realtà aumentata come sintomo di quel processo/eccesso solipsistico di pixel che sembra sempre più paralizzarci e precluderci un’esperienza piena e non mediata del mondo, si adatta bene ad alcuni temi shakespeariani.

Mescolando gli stilemi della stand-up e spunti e abissi del classico di Shakespeare, Crouch ci chiama in gioco come spettatori paganti e distratti, infastiditi e palpitanti, scrocconi e potenzialmente morenti, in qualità di fool che ha deciso di abbandonare le tavole del palcoscenico e il re al suo cieco e abissale destino.

In un funerale immaginato e provocatorio dello spettacolo dal vivo, forse un po’ affettatamente e paradossalmente dato per defunto, o in gravi condizioni, l’attore/autore dimostra in realtà con la sua presenza, la sua invettiva e inventiva, la sua traspirante passione proprio la necessità, l’urgenza, lo spazio esistenziale che ancora il teatro, realtà virtuale collettiva e ante litteram che possiede ancora una forza icastica ed esperienziale ineguagliata, è ancora in grado di produrre e donare.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Fotografia header: Crisalidi di Ciro Gallorano - Courtesy La Biennale di Venezia, ph. Andrea Avezzù