Malinconia, alcolismo, depressione sono solo alcune delle parole impronunciabili che segnano da sempre l’amore complicato di una figlia verso il padre. In “Parole nascoste”, Arianna Montanari, all’esordio, dà forma ai pensieri dolorosi e indigesti che da troppo tempo pretendevano di essere scritti – Su ilLibraio.it un estratto

Un rapporto dolceamaro, fatto di silenzi urlati e parole nascoste in piena vista. Parole che, a causa di questa paralizzante impronunciabilità, sono diventate difficili, scomode, insopportabilmente pesanti. A tal punto da dover essere buttate fuori, messe nero su bianco, come una forma di esorcismo.

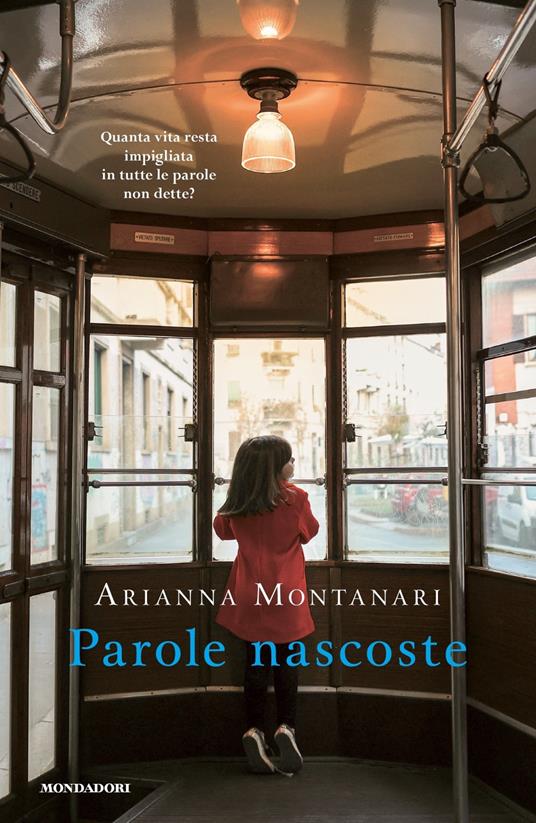

Parole nascoste (Mondadori) è il romanzo d’esordio di Arianna Montanari (in copertina, nella foto di Maria Moratti), autrice bolognese classe ’87 che lavora alla libreria Colibrì di Milano.

Narra la storia dell’amore complicato e intenso di una figlia verso il padre, un amore alla continua ricerca di parole per potersi esprimere. Un libro che cerca di intercettare gli stati d’animo di una bambina alle prese con il mondo dei grandi.

Può interessarti anche

Ogni famiglia è un mondo a sé, un pianeta unico e inimitabile governato da leggi tanto precise quanto misteriose. In Parole nascoste il sole attorno a cui orbita la piccola protagonista è il padre: un sole nero, scontroso, che però quando decide di donare i propri raggi esprime un calore ineguagliabile. Malinconia, alcolismo, depressione, malattia sono le eclissi spaventose e inattese, le parole impronunciabili. Parole che la figlia, una volta adulta, insegue e recupera nei labirinti della memoria. Nel gesto stesso di nominare quel che da sempre è stato taciuto è racchiuso un potenziale catartico, la possibilità di rifiutare quel che c’è di tossico nel nutrimento che ci ha cresciuti.

L’autrice affianca il punto di vista dell’Arianna bambina e quello dell’adulta che ha ricostruito, compreso e meditato sul proprio passato, giungendo all’accettazione del mistero che spesso i nostri genitori sono e non smettono mai di essere.

Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it pubblichiamo un estratto del libro:

Edward mani di forbice

Sono sempre stata in pena per mio padre. Se provo a ricordarmi da quando, e perché, subito ripenso a Edward mani di forbice. Era il ’92, io avevo poco meno di cinque anni e lui spendeva una parte importante del suo stipendio nel videonoleggio che aveva aperto da poco sotto casa.

«Sei sicuro che vada bene per l’Arianna?» gli aveva chiesto mia madre un po’ timorosa, un sabato sera di fine inverno mentre lui inseriva la cassetta nel videoregistratore.

«Ma sì, Rossella, è per bambini» le aveva risposto lui un po’ scocciato. Io, spaparanzata sul divano, ero più interessata a tuffare la mano nel sacchetto dei popcorn che alla trama del film, ma la prima volta che il protagonista comparve sullo schermo, pallidissimo, con quelle forbici al posto delle mani, lo sguardo sperduto, cacciai un urlo.

«Arianna, lui è il buono, non deve farti paura!» mi aveva rassicurata il babbo, mal celando un sorriso di scherno, e io ero tornata, con scarsa convinzione, a puntare gli occhi al televisore. Sapevo che mi stava sbirciando, quasi volesse testare il mio coraggio, esaminare le mie reazioni.

«Sei più tranquilla?» mi aveva chiesto dopo un po’.

«Sì sì» avevo detto ostentando sicurezza. «Belle quelle casine rosa! Sembrano quella della Barbie.»

E Barbie a un certo punto era arrivata davvero: il viso perfetto di Winona Ryder, i capelli biondi, lunghissimi, gli occhi grandi. Era minuta, delicata, la ragazza più bella che avessi mai visto. Riusciva a cancellare le mie paure e a distrarmi dal volto cinereo del protagonista che, sospettavo, avrebbe fatto una bruttissima fine – uno che si porta dietro quel clangore metallico, che fine potrà mai fare.

La narrazione era intervallata da alcuni flashback di Edward insieme al padre/inventore, un Geppetto steampunk dai capelli radi tutti bianchi, il volto anziano, sparuto – è un papà troppo vecchio, pensavo, anche se gli vuole bene è vecchio, troppo vecchio, non va bene. Poi la macchina da presa inquadra una scatola rossa con un grosso fiocco, il padre la apre e mostra a Edward le sue mani, quelle vere, diafane e bellissime. Lui le osserva incantato: sono il passaporto che lo traghetterà dal mondo delle macchine a quello degli uomini, sono il futuro e la libertà. Intorno, un laboratorio pieno di macchinari strambi e ampolle misteriose, il luogo della sua gestazione. La musica si fa più forte, la tensione cresce, il padre si avvicina a lui ma all’improvviso si arresta, come paralizzato, il suo sguardo si sgrana e lui si accascia a terra. Nel tentativo di trattenerlo Edward infilza le mani che gli stava offrendo, mani di gomma dalle linee perfette, e finisce per squarciarle, per segnare così il suo destino di mostro. Il padre è sul pavimento, Edward in ginocchio su di lui fa per accarezzarlo ma lo ferisce, gli fa un taglio sul viso. Il sangue scorre lento e mi sembra di vedere un sorriso di rammarico sul volto del vecchio.

Atterrita, sgomenta, avevo lasciato cadere i popcorn per terra ed ero scappata via piangendo. Mio padre mi era corso dietro in camera.

«Arianna, cosa c’è? Perché scappi?»

«Non voglio più guardarlo, babbo, è morto il suo papà! Non ha le mani perché è morto il suo papà! Erano un regalo del suo papà e non è riuscito a dargliele!» gli avevo detto fra i singhiozzi.

«Arianna» mi aveva risposto lui, «tutti i babbi muoiono.»

Era stata quella la prima volta che avevo preso coscienza del fatto che mio padre non ci sarebbe stato per sempre. La mamma era allegra e vitale, il suo corpo un porto affidabile, così saldo e sicuro che mai avrei potuto immaginare un mondo senza di lei. Lui invece era taciturno, all’apparenza fragile, e non avrei saputo dire se fosse giovane oppure no, perché i capelli neri sulle tempie erano spruzzati di bianco, e c’erano dei giorni in cui le sue mani tremavano come quelle di un vecchio.

A volte mi chiamava gridando da una stanza all’altra, e se non accorrevo subito urlava di nuovo, più forte. «Arianna!» tuonava, con un’urgenza nella voce che mi allarmava. Io a quel punto mollavo tutto e correvo da lui, legata da un filo invisibile tipo quelli degli yo-yo che sempre mi riportava indietro.

Se ci mettevo un secondo di troppo lo trovavo steso per terra, lo sguardo ribaltato all’indietro, o seduto sul divano con la testa riversa sullo schienale e la bocca spalancata, un rivolo di saliva giù per il mento. “Ecco, è successo come al papà di Edward” pensavo allora, e prendevo a scuoterlo forte mentre il panico mi cresceva nel petto, ma lui niente, restava un peso morto. «Non morire, babbo» gli gridavo, ma lui di nuovo niente, portava avanti il suo gioco fino a che non arrivava la mamma e, con i suoi modi bruschi, gli diceva di piantarla, che non faceva ridere nessuno. Lui allora, come una macchina cui abbiano schiacciato il pulsante di accensione, riprendeva il controllo del suo corpo e si metteva a ridere.

«Arianna, ci hai creduto? Sei proprio sciocca» mi diceva, e io, ancora confusa da tutto quel trambusto, non sapevo se abbracciarlo perché era ancora vivo o offendermi e dimenticarlo come se fosse morto.

A ventidue anni andai in vacanza a Berlino con delle amiche. Era un viaggio che prometteva molto alcol, ostelli affollati e serate in discoteca da concludersi non prima dell’alba. I fidanzati erano rimasti a Milano.

Ci eravamo innamorate un po’ di tutto, dai palazzi occupati all’eleganza dei viali costeggiati dai tigli, dagli scoiattoli del Tiergarten ai ragazzi biondi e teutonici. Avevamo trascorso l’ultima serata al Tacheles, dove le mie amiche, prese da un moto di entusiasmo di cui tuttora si pentono, si erano fatte tatuare BERLIN sull’interno del polso. Il tatuatore improvvisato era un tizio argentino che dormiva lì e si chiamava Jesus, occhi verdi, spalle larghe e riccioli neri, eroe bellissimo dei nostri vent’anni. Io, paranoica e ipocondriaca, avevo resistito alla tentazione di farmi iniettare dell’inchiostro sottopelle da Jesus, per di più in un contesto che mi pareva così poco a norma da un punto di vista igienico, ma tutte e quattro saremmo rimaste volentieri in quel palazzo occupato per il resto della vita. Il giorno dopo, invece, eravamo ripartite.

A Milano c’era solo mio padre, la mamma era a Cesenatico da qualche giorno e l’avrei raggiunta l’indomani. Eravamo atterrate a Malpensa dove, anche se erano quasi le nove di sera, avevamo trovato ad accoglierci l’afa gommosa e soffocante dell’estate padana. Boccheggiavamo per il caldo, la stanchezza e i postumi della sbronza, e sentivo circolare quel disincanto che sempre avvertivo al ritorno di ogni vacanza, la fiacchezza che ti riporta alla quotidianità.

Eravamo alla fermata del pullman quando squillò il mio cellulare. Babbo, diceva il display.

«Arianna, dove sei?» mi chiese senza tanti preamboli.

«In aeroporto. Ci vediamo fra un po’, ok?» gli risposi sbrigativa, frettolosa.

«E come torni a casa?», trascinava un po’ troppo a lungo le vocali. «Se vuoi ceniamo insieme, andiamo da qualche parte.»

Io mi allontanai dalle mie amiche. «Hai bevuto, babbo?»

«Non ho bevuto niente, Arianna, non rompermi i coglioni. Potresti rispondermi, cooo-me–tooor-ni–a–caaa-sa?», e aveva sillabato lentamente ogni parola.

«Come vuoi che torni, sto prendendo la navetta. Dài, ci vediamo–»

«E-dove-arrivi?»

«A Centrale arrivo, a Centrale.»

«Bene» mi aveva risposto allora in tutta calma. L’avevo sentito deglutire, “Sta bevendo ancora” avevo pensato. Poi la sua voce impastata aveva proseguito: «E da Centrale prendi un taxi? Ceniamo insieme?».

«No, babbo, mi passa a prendere Andrea» avevo risposto seccata, «vado a mangiare qualcosa con lui.»

«Ah, ti avevo aspettata», e nel sentirlo dire così avevo avvertito una piccola fitta di pena per lui – a casa, da solo col gatto, che mi aspetta per mangiare e io che non torno.

«Eh, mi dispiace babbo, non ci saremo capiti. Non faccio tardi comunque, ci vediamo»

«Ce le hai le chiavi?» mi aveva poi chiesto con fare scostante.

«No.»

«E allora sbrigati, che non sono qui ad aspettare te. Hai capito Arianna».

Avevo riagganciato, tutta la compassione svanita in un istante per lasciare posto solo al fastidio, l’avrei cancellato se avessi potuto – le mie amiche erano tranquille, volevo esserlo anch’io.

(continua in libreria…)

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Fotografia header: Maria Moratti