Per la prima volta un ex fabbricante di armi, che nella sua carriera ha progettato e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo, racconta senza reticenze le due vite che ha vissuto: da fabbricante di strumenti bellici a operatore umanitario. A narrare la storia vera di Vito Alfieri Fontana è un libro, scritto dal protagonista con il giornalista Antonio Sanfrancesco – Su ilLibraio.it un estratto da “Ero l’uomo della guerra – La mia vita da fabbricante di armi a sminatore”

“Ho progettato, costruito e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo. Ne ho tolte migliaia, per quasi vent’anni, tutte lungo la dorsale minata dei Balcani, dal Kosovo alla Serbia fino alla Bosnia, rimettendo in funzione abitazioni, scuole, fabbriche, terreni agricoli, acquedotti e stazioni ferroviarie. In queste cifre si racchiudono, simbolicamente, le due vite che ho vissuto. Dal punto di vista numerico, il bilancio è impari. Da quello della mia coscienza pure, perché il male compiuto resta. Per sempre”.

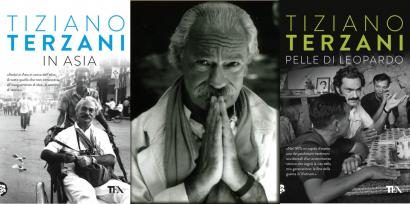

Parola di Vito Alfieri Fontana, ex fabbricante di armi. La sua storia è ora raccontata da un libro, Ero l’uomo della guerra – La mia vita da fabbricante di armi a sminatore, scritto per Laterza dallo stesso Vito Alfieri Fontana con il giornalista Antonio Sanfrancesco (collaboratore de ilLibraio.it).

Può interessarti anche

Per la prima volta, dunque, un ex fabbricante di armi, che nella sua carriera ha progettato e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo, racconta senza reticenze le due vite che ha vissuto: da fabbricante di strumenti bellici a operatore umanitario. È la storia vera di Vito Alfieri Fontana che per oltre vent’anni, alla guida dell’azienda di famiglia, ha progettato e prodotto mine vendendole in diversi Paesi del mondo. Poi, nei primi anni Novanta, il figlio gli chiede: “Ma tu, papà, sei un assassino?”, innescando – in parallelo con l’avvio della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo, guidata in Italia anche da Gino Strada – una lacerante conversione personale che lo porta a cambiare vita.

Nel 1993 Fontana decide di chiudere con l’azienda di famiglia; nel 1997 va a Oslo come consulente della Campagna accanto all’attivista statunitense Jody Williams, che per questo impegno riceverà il Nobel per la pace.

Due anni dopo comincia la sua seconda vita. Con l’Ong Intersos inizia il suo impegno di sminatore nei Balcani, per permettere alle popolazioni appena uscite dalla guerra un ritorno alla normalità.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto:

4.

Gli anni delle proteste e gli anni ruggenti

Heliopolis

Il 1977 è l’anno in cui in Italia nasce un neologismo: “gambizzare”, sparare alle gambe. Vengono gambizzati Indro Montanelli, il direttore del Tg1 Emilio Rossi, dirigenti politici vari dalla Democrazia cristiana al Partito comunista. A sinistra si parla di comunismo all’occidentale, rispettoso cioè delle alleanze, prima fra tutte l’Alleanza Atlantica. Intanto, però, come se nulla fosse, noi facciamo affari con l’Egitto. E la Tecnovar è in prima fila.

Per me il 1977 è l’anno in cui entro ufficialmente a lavorare in azienda come progettista e dirigente del servizio di controllo qualità, e per la prima volta vado a visitare la fabbrica egiziana Heliopolis Company for Chemical Industries che si trova all’interno dell’aeroporto della capitale, Il Cairo, ed è il braccio operativo del ministero della Produzione militare. È grande quanto una città media della provincia italiana. Ci lavorano circa 6000 persone. A pochi chilometri c’è il quartiere con le case assegnate agli operai. Ci sono un livello di organizzazione perfetto e una tecnologia impressionante e decisamente all’avanguardia per l’epoca.

A farmi da cicerone è Magdi, direttore tecnico dell’azienda, che durante la visita mi fa: «Ingegnere, tra poco non avremo più bisogno di nessuno, faremo tutto da soli». E mi mostra la macchina per la produzione dei contenitori di plastica delle mine appena arrivata dalla Germania. Poi lo stabilimento nuovo di zecca per la produzione dell’esplosivo, dove lavorano una cinquantina di operai: «Se il cliente vuole cariche più potenti», mi spiegano, «aggiungiamo un po’ di polvere di pentrite».

Mi colpisce molto la linea di produzione, completamente automatizzata, dei proiettili per l’M1 Abrams, uno dei più famosi carri armati americani. Sotto terra hanno scavato vari tunnel per misurare e verificare il sistema di puntamento dei cannoni senza fare troppo rumore e per testare la potenza e l’efficacia dell’esplosivo dopo l’assemblaggio in laboratorio. Le operazioni di carica avvengono in un ambiente umido e avvolto da una nebbia fitta per evitare scintille. La linea di produzione delle mine assembla a ritmo velocissimo i pezzi che arrivano soprattutto da Italia, Jugoslavia e Romania. All’interno di hangar protetti, a poche centinaia di metri dalle comitive di turisti che sbarcano alla scoperta della bellezza e dei misteri dell’antico Egitto, vengono caricati in casse di legno proiettili per cannoni e carri armati, mine anticarro e antiuomo, maschere antigas, ruote per cingolati. I carichi urgenti hanno una via di spedizione privilegiata e vengono dirottati in un capannone apposito all’interno dell’aeroporto. Un gruppo d’ingegneri cecoslovacchi e jugoslavi dirige gli impianti di produzione dei proiettili da cannone.

In pratica, sotto i nostri piedi c’è una cittadella parallela che, m’informa Magdi, nella Seconda guerra mondiale era la situation room di Bernard Law Montgomery, il mitico generale britannico che guidò l’offensiva a El Alamein contro le truppe italo-tedesche di Erwin Rommel. Il posto più segreto sono i laboratori chimici, per entrare nei quali però bisogna avere un grado di segretezza che né io né il mio accompagnatore abbiamo. Lo studio e la produzione di armi chimiche erano e sono proibiti, ma un esplosivo può essere assemblato anche con componenti chimici “legali” come il cloro e il nitrato di ammonio i quali, se combinati in modo grossolano con altri agenti, diventano gas esplosivi in grado di fare molto male.

Questo luogo segreto mi ricordò Arzamas-16, la città fantasma di cui s’iniziava a parlare proprio in quegli anni, assente da ogni carta geografica perché là dentro gli scienziati sovietici andavano perfezionando i loro giocattoli nucleari. La grande opinione pubblica ne saprà qualcosa solo nel 1995, quando Boris Eltsin la rinominerà Sarov su richiesta dei residenti, stanchi di essere fantasmi per la Russia e per il resto del mondo.

Gli anni Settanta stanno per chiudersi lasciandoci un senso di provvisorietà e di paura. Anni di piombo. Anni in cui la morte arriva a cena, con il telegiornale. Anni in cui il terrorismo dirotta, spara, tende a stupire con mosse spettacolari, televisive. Informare è una delle prime azioni dei terroristi di questo periodo. Si recapitano i messaggi direttamente ai giornali, si chiede la presenza delle telecamere sui luoghi del terrore, incrementando l’importanza di giornali, giornalisti, radio e televisione. Un dramma che nel 1978 culmina con il rapimento e l’uccisione del presidente della Democrazia cristiana, Aldo Moro, preceduto dalla strage della scorta il 16 marzo in via Fani a Roma.Nel 1978 si susseguono tre papi – Paolo VI, amico intimo di Moro; Giovanni Paolo I, che regna soltanto trentatré giorni; e Giovanni Paolo II, primo pontefice non italiano dell’epoca moderna – e due presidenti della Repubblica: Giovanni Leone, che si dimette il 15 giugno travolto dalle accuse, poi rivelatesi infondate, dello scandalo Lockheed, e Sandro Pertini. Un anno terribile, caratterizzato da continui colpi di scena: non un giorno senza notizie, edizioni straordinarie di giornali, giornali radio, telegiornali.

Le Brigate rosse dividono in due il Paese ma dopo la strage della scorta di Moro – padri di famiglia innocenti caduti mentre facevano il proprio mestiere – anche chi, magari segretamente, simpatizzava per loro, inizia a interrogarsi, a chiedersi se la violenza armata sia davvero la strada giusta perché alla fine in una guerra, e quella degli anni di piombo in Italia lo era a tutti gli effetti, soccombono prima di tutti coloro che non c’entrano niente.

Io non pensavo affatto alle conseguenze che quegli aggeggi di morte avrebbero avuto sulla vita di persone innocenti. Anzi, mi sentivo una spanna sopra gli altri perché il male genera sempre una strana euforia e finisci per sentirti addirittura superiore perché puoi decidere il destino di una persona. Quando affiorava qualche dubbio di questo tipo, dicevo a me stesso che le mine che progettavo sarebbero state utilizzate in guerra, dove purtroppo si deve combattere con ogni mezzo.

Dopo aver progettato una mina, per capire se è efficace e funzionante non viene testata su un manichino, che riproduce in qualche modo un essere umano, ma su una lastra d’acciaio di 50 per 50 centimetri con uno spessore di 5 millimetri. La mina viene messa sulla lastra e fatta esplodere: se perfora la lastra, significa che ha superato il test e il “prodotto” funziona. È tutto spersonalizzato, asettico, disumano.

Quando la mina non perforava l’acciaio mi disperavo perché avevo sicuramente sbagliato qualcosa nella fase di proget- tazione. Se oggi ci rifletto, mi viene il voltastomaco. Perché non vedevo, o non volevo vedere, che la lastra del test non era una lastra ma una persona: un padre di famiglia, un bambino che avrebbe giocato a pallone su quel terreno, una donna incinta.

(continua in libreria…)

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it