“La guerra è entrata prepotentemente nella mia vita e anche io, come mia madre e altri membri della mia famiglia, sono diventata una sorta di reduce di guerra, anche se i ‘veri’ reduci sono loro. Con questo libro volevo trasmettere la frattura che persiste nelle famiglie diasporiche”. Igiaba Scego torna in libreria con “Cassandra a Mogadiscio”, memoir in forma di lettera rivolta alla nipote Soraya, in cui l’autrice ripercorre la storia della sua famiglia, tra la Somalia e l’Italia, profondamente intrecciata alla Storia del Novecento. Una riflessione sul potere della memoria e sulle conseguenze del trauma della guerra nelle famiglie diasporiche

Cassandra a Mogadiscio (Bompiani, 2023), il nuovo memoir di Igiaba Scego è una lunga riflessione sul potere della lingua e delle parole, parole che aiutano a cucire ponti tra persone e generazioni, a unire tra loro storie dimenticate, che nascono nel racconto orale e vengono tramandate grazie alla scrittura.

Un dialogo intergenerazionale – il memoir è strutturato come una lettera di Scego alla nipote, Soraya – in cui emerge fortissima la figura di una madre caparbia che ha vissuto più vite in una. Ma anche la storia di uno strappo, quello provocato dal colonialismo prima e dalla diaspora poi, e di una famiglia che si trova a fare i conti con il trauma della guerra.

Igiaba Scego torna alle tematiche cardine della sua produzione letteraria, consegnando al lettore la vicenda intima di una famiglia che ha attraversato i più grandi tumulti della Somalia novecentesca.

Igiaba Scego, come nasce Cassandra a Mogadiscio?

“Durante il periodo della pandemia, che è stato molto duro, ho riflettuto sul tempo che viviamo: come lo gestiamo, come gestiamo il nostro rapporto con il passato e il futuro. Dopo essermi dedicata per tanto tempo ad aspetti sociali del vivere, volevo, per parafrasare Ammaniti, tirare fuori la vita intima. In quel periodo, con Antonio Fanelli, professore alla Sapienza di Roma e storico orale, parlavamo molto delle difficoltà che si hanno nel raccontare il trauma di guerra, del come la guerra non sia solo qualcosa che accade in un dato momento ma anche tutto quello che lascia addosso alle persone che la attraversano. E, partendo da questo tema, volevo intervistare mia madre per un articolo per la rivista Il de Martino. Invece, alla fine, invece di un articolo ho scritto un libro. Ma è stato un percorso difficile, perché per me il processo di scrittura non è mai pacifico e questo tema in particolare mi ha messo davanti a interrogativi importanti, ma la mia famiglia, gli amici e poi Giulia Ichino di Bompiani, mi hanno sostenuta”.

Il suo è un dialogo tra generazioni che parte da un trauma condiviso, quello della guerra.

“Jirro, in somalo, significa ‘malattia’, ma io ho usato questa parola per descrivere uno stato d’animo, qualcosa che ti lacera da dentro e di cui non è facile liberarsi. Sono usciti degli studi su come il trauma della Shoah si tramandi di generazione in generazione, ai nipoti e ai pronipoti, ed è quello che, in modalità differenti e situazioni differenti, è successo anche a noi somali. Quella della diaspora è una condizione di perenne instabilità, reale ed emotiva, e di viaggio perpetuo: che tu sia a Minneapolis, Roma, Manchester o Stoccolma, ti porti comunque dentro il dolore e la perdita. Adesso Mogadiscio è stata ricostruita, ma è una città differente da quella che è andata completamente distrutta nel giro di un mese, nel gennaio del 1991. Un intero popolo, con la scomparsa degli archivi nazionali e familiari, è stato privato della sua memoria, di un passato che, oggi, va ricostruito pezzo dopo pezzo”.

Igiaba Scego, foto di Simona Filippini

Da qui, l’esigenza di intervistare sua madre.

“Intervistare mia madre ha significato recuperare una parte di memoria che, se non venisse raccontata da lei, sarebbe persa per sempre. E poi ho dovuto anche cercare dentro di me immagini del passato, di quando, a sedici anni, ho dovuto capire cos’è una guerra. Non è ovvio: impari la guerra sui libri di scuola e pensi che sia quella cosa lì, inserita tra una data d’inizio e una di fine, e poi, invece, diventa la quotidianità, diventa tua madre che non torna a casa. È stato un periodo molto faticoso, in cui si teneva il conto dei morti e di chi riusciva a fuggire: siamo diventati dei rifugiati perenni. La guerra è entrata prepotentemente nella mia vita e anche io, come mia madre e altri membri della mia famiglia, sono diventata una sorta di reduce di guerra, anche se i “veri” reduci sono loro. Con questo libro volevo trasmettere la frattura che persiste nelle famiglie diasporiche, tra chi ha vissuto una faccia della guerra e chi ha vissuto l’altra. Si hanno due esperienze diverse, o anche più di due a seconda delle generazioni”.

Può interessarti anche

A pagina 153 scrive: “Anche i miei genitori hanno attraversato un’ossessione per l’Italia. L’Italia era dappertutto nelle loro vite di allora. Conoscevano la lingua, la cultura, le canzoni d’amore […] Invece in Italia nessuno sapeva nemmeno localizzare su un mappamondo quella Somalia colonizzata due volte”. L’altro grande tema di Cassandra a Mogadiscio è il colonialismo.

“Sono di origine somala, quindi non posso prescindere da questa relazione coloniale. La Somalia ha vissuto il colonialismo e, poi, dieci anni di amministrazione fiduciaria italiana, in cui l’Italia avrebbe dovuto ‘insegnare la democrazia’ alla Somalia… ma come può insegnarti la democrazia qualcuno che ti ha colonizzato? La penetrazione dell’Italia è stata fortissima per almeno tre generazioni di persone, che parlavano in italiano e pensavano in italiano. A me interessa cercare le piccole storie, quelle delle famiglie, del quotidiano delle persone. Io mi sono occupata dei ricordi di mia madre, ma sarebbe bello che qualcun altro si occupasse di figure come quelle degli artigiani che si sono trasferiti in Somalia, Eritrea o Libia ad aprire negozi. È tramite le piccole storie che possiamo creare delle relazioni e capirci a vicenda. In questo libro in particolare, poi, ho cercato di lavorare sulla lingua. La lingua italiana è stata anche una lingua coloniale, quindi imposta a delle popolazioni. In Somalia i miei fratelli, fino agli anni Settanta, hanno studiato in scuole italiane in cui i maestri si rifiutavano di chiamarli con i nomi somali e gli davano nomignoli italiani”.

A che punto è oggi, in Italia, il discorso sul colonialismo?

“Oggi abbiamo a disposizione diversi studi accademici, ma non solo, ci sono anche romanzi, come Sangue giusto di Francesca Melandri (Bompiani), un libro coraggioso sul colonialismo italiano. Mi sembra che questo sia un momento di grande riflessione ma in cui ci troviamo anche di fronte al pericolo di trasformare questa riflessione in una rivendicazione solo politica, quando invece parliamo di un periodo storico da studiare e sviscerare, che non merita di essere trattato come una partita di calcio. Non mi sembra che oggi si possa più parlare di ‘rimozione’, ma non è comunque una tematica popolare e questo, forse, è il problema: il discorso sul colonialismo resta ancora relegato a poche persone interessate, studiosi o attivisti, non è ancora qualcosa a cui si riescono ad avvicinare tutti, anche le persone che non hanno studiato. Siamo a un buon punto, insomma, ma dobbiamo fare di più per creare produzioni culturali che siano alla portata di tutti”.

Può interessarti anche

Questo memoir è impostato come una lunga lettera a sua nipote, Soraya, in cui racconta la sua storia e quella, più ampia, della sua famiglia. Eppure la protagonista che emerge pagina dopo pagina, fortissima, è sua madre.

“Ho sempre accennato a mia madre, fin dal mio primo libro, La nomade che amava Alfred Hitchcock, che era incentrato su di lei ed era completamente sbagliato: mi è molto caro, ma è pieno di errori. Insomma, volevo raccontare l’anima forte di mia madre, caparbia ma anche ironica. Lei è stata tante cose nel corso della vita, è stata nomade, first lady, rifugiata, reduce di guerra: mi piaceva l’idea di poter trasmettere a Soraya e ai giovani al di fuori della famiglia tutte queste vite. E poi c’è stata una coincidenza: Soraya ha recitato nel film Fiore del deserto [che segue la storia della modella e attivista Waris Dirie n.d.r.] in cui vengono rappresentate le mutilazioni genitali, e interpreta proprio Waris Dirie da piccola. Anche mia madre, come Waris Dirie, è stata nomade e ha subito la mutilazione genitale, quindi, in qualche modo, Soraya interpreta anche sua nonna. In fondo io sono solo il ponte tra loro due, la traduttrice tra due persone che si amano ma parlano due lingue diverse. Questo è un altro grande ostacolo nelle famiglie diasporiche: i nonni parlano una lingua e i nipoti un’altra. Ma traducendo le parole si traducono anche le storie”.

Può interessarti anche

Fondamentale, in questa sua nuova opera, anche il discorso sul corpo, in particolar modo il corpo femminile, che continua a essere un corpo offeso, segnato.

“Per me è fondamentale parlare di corpo. Il corpo delle donne viene nascosto spesso, trattato come se fosse scomodo, considerato fuori norma. Invece ho sempre messo il corpo e le sue funzioni al centro. Quello sulle mutilazioni genitali è un discorso che torna spesso, nelle storie delle famiglie somale, e, tra le altre cose, hanno provocato a molte donne problemi ginecologici seri. Spesso i problemi del corpo non vengono visti o, come in questo caso, vengono nascosti e considerati una questione culturale, ma non è cultura, è patriarcato. E il corpo delle donne è un corpo che cambia: mi sembra che negli ultimi anni ci sia una nuova presa di coscienza attorno a questi cambiamenti. In questo libro, infatti, parlo anche di premenopausa, un momento che per la nostra società sembra segnare la fine della donna, la sua inutilità, invece è proprio la fase della vita in cui una donna può fiorire, vivere più liberamente e farsi ponte per quelle più giovani”.

Può interessarti anche

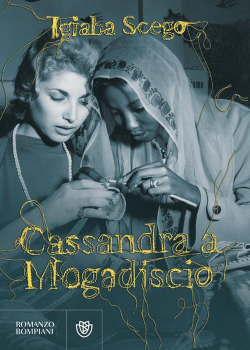

Finiamo questa intervista con un inizio: la copertina, la prima cosa con cui entrano in contatto i lettori. Raffigura una donna, sua madre, che insegna a cucire a un’altra donna: ce ne parla?

“Come dicevo prima, la Somalia ha perso i suoi archivi e molto della sua storia, oggi, è disseminata negli archivi italiani. Prima della stesura di questo libro, mio fratello ha trovato per caso in un sito una fotografia di nostra madre, ma mancava la fonte. Grazie ai racconti di mia madre, abbiamo ricostruito che la foto risaliva a quando è venuta per la prima volta in Italia dalla Somalia, con una delegazione con cui aveva partecipato ad alcuni eventi alla Fiera di Milano. E, infatti, la fotografia si trovava proprio negli archivi della Fiera. La ragazza accanto a lei probabilmente era una lavoratrice della fiera campionaria. Questa foto mi piace sia perché raffigura mia madre nel suo gesto tipico, quello di cucire, che ha imparato dalle suore italiane, sia per l’impressione di pace che danno queste due donne, una somala e una italiana, che lavorano insieme. A volte la linea del colore attraversa le cose e le inquina, invece in questa foto c’è l’Italia che vorrei”.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Fotografia header: Igiaba Scego foto di Simona Filippini