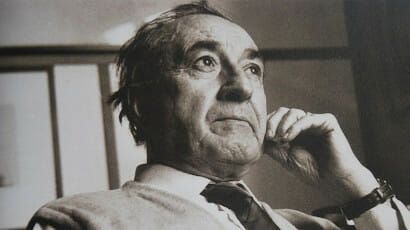

A 30 anni dalla scomparsa, su ilLibraio.it un approfondimento dedicato al poeta Giorgio Caproni (Livorno, 7 gennaio 1912 – Roma, 22 gennaio 1990): un ruggito che nasce come meditazione sul lutto, sulla morte come fondamento dell’uomo, sulle possibilità (sempre frustrate) della conoscenza e del linguaggio, sull’incessante (e sofferta) ricerca di un Dio che non c’è, sull’opprimente percezione del nulla

Un uomo solo,

chiuso nella sua stanza.

Con tutte le sue ragioni.

Tutti i suoi torti.

Solo in una stanza vuota,

a parlare. Ai morti.

Condizione è il titolo di questa poesia di Giorgio Caproni pubblicata ne Il muro della terra nel 1975, è già da questa prima indicazione si imposta il tema di generalizzazione della poesia, tutta costruita, com’è spesso in Caproni, su una situazione contraddittoria messa bene in evidenza dal punto fermo che spezza la frase nell’ultimo verso. L’uomo è solo, imprigionato, chiuso in una stanza e parla. La comunicazione necessariamente prevede una figura di interlocutore: e infatti, l’uomo solo non parla con sé stesso: ma con i morti, figure della memoria, testimoni e compagni muti di un divenire storico e personale irredimibile; ma anche confronto straniante con un’alterità assoluta che costringe l’uomo a fare i conti con la transitorietà e contingenza della sua condizione, appunto, sovraindividuale: siamo in un deserto, e volete lettere da noi? – così recita l’epigrafe, tratta da Annibal Caro, al libro.

Può interessarti anche

Quello del colloquio muto con i morti è un tema costante e caro alla poesia di Caproni: il bellissimo Il seme del piangere (1959) nasce dalla costruzione del personaggio della madre defunta, Annina, e ancora nel Congedo del viaggiatore cerimonioso (& altre prosopopee) (1965) “sfilano nel vento”, ha scritto Enrico Testa, questi “interpreti del nulla […] senza più richiamare i sopravvissuti”. E già Come un’allegoria (1936), prima raccolta del poeta, si apriva con una dedica ad Olga Franzoni, giovane promessa sposa morta di setticemia.

L’idea del lutto accompagna la poesia di Caproni fin dagli esordi, dunque – si legge in una lettera a Betocchi datata 1 aprile 1937: “Ah se potessi dire un giorno il mio amoroso sgomento, il mio lucente panico, il terrore calmo e meditato dello spazio e del vuoto”. E fin da questa lettera l’idea della morte è subito collegata a questioni che la oltrepassano: lo sgomento, certo, il terrore, senz’altro, ma anche lo sforzo di razionalizzarlo questo panico, la concretezza degli spazi da riempire, da attraversare, dentro cui si sta soli e intrappolati, ma anche spazi in cui conversare; il nulla, la riflessione metafisica sul vuoto; e infine la possibilità stessa di dire e comunicare (“Ah se potessi dire”).

E infatti la parola poetica di Caproni costantemente interroga quella contraddittorietà del reale che rimane sempre fuori portata: “la realtà esiste, certo, ma dove?” (così si chiede in una recensione alle poesie di Machado). E questo sforzo continuo di ricerca della realtà si risolve, di nuovo, in una logica poetica contraddittoria e paradossale: che sia l’innesto di realismo sensoriale e onirismo che investe gli spazi delle prime raccolte (Livorno, la città nativa; Genova, la città più amata; ma anche il bar, l’osteria, la latteria: luoghi concreti, ma anche luoghi di assenze, di sparizioni, di attese) o il paradosso e la reversibilità delle ultime: Sono tornato là / dove non ero mai stato. / Nulla, da come / non fu, è mutato. / Sul tavolo (sull’incerato / a quadretti) ammezzato / ho ritrovato il bicchiere / mai riempito. Tutto / è ancora rimasto quale / mai l’avevo lasciato” (Ritorno).

Non a caso, in un articolo pubblicato su La Fiera Letteraria nel 1947, intitolato Il quadrato della verità, Caproni spiegherà che quello che poesia può fare non è comunicare o rappresentare una realtà, ma semmai, generarla, “tessendo più che un discorso logico, un ruggito dolce di belva, il mugghio di quell’animale estremamente dotato e complesso che è l’uomo: cioè qualcosa di ben più ‘convincente’ di qualsiasi eloquio”. Idea che si esplicita bene fin dai titoli delle prime raccolte, Come un’allegoria, Finzioni, e si radicalizzerà nel sospetto e nella riduzione della parola a flatus vocis: nell’ultimo libro pubblicato postumo nel 1991, Res Amissa, si legge: “Buttate pure via / ogni opera in versi o in prosa. / Nessuno è mai riuscito a dire / cos’è, nella sua essenza, una rosa” (Concessione). Eppure, nonostante la mancanza di fiducia nei confronti della rappresentazione letteraria, la poesia di Caproni non cessa mai di andare alla ricerca o di generare quel “ruggito dolce di belva” – e non a caso all’idea della caccia e sulla figura della Bestia sono dedicate due intere raccolte: Il franco cacciatore (1982) e soprattutto Il Conte di Kevenhüller (1986).

Già Calvino notava acutamente che non c’è idillio nella poesia di Caproni, e infatti la bestia, di cui si va alla ricerca/caccia in quest’ultimo libro, lo dichiara lo stesso Caproni, è “il male in tutte le sue forme”, ed è contemporaneamente la parola, e forse (e soprattutto) è anche l’uomo: “Tu miri contro uno specchio. / Sparerai a te stesso, amico”. D’altronde è di nuovo lo stesso poeta a sottolineare, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, che “la Bestia siamo anche noi stessi”, con il sospetto che il male sia l’uomo stesso: “questa nostra stupida e feroce (feroce perché stupida) umanità di oggi, per la quale la violenza, in ogni sua forma, quasi viene esercitata a passo di danza”.

Ricerca e interrogazione del male, dunque, della conoscenza, ma ancora, e di nuovo, la creazione di un “ruggito dolce di belva, il mugghio di quell’animale estremamente dotato e complesso che è l’uomo”: “Apparivano tutti / in trasparenza. / Tutti / in anima. / Tutti / nell’imprendibile essenza dell’ombra. // Ma vivi. // Vivi dentro la morte / come i morti sono vivi / nella vita. // Cercai / di contarli. / Il numero / si perdeva nel vuoto / come nel vento il numero / delle foglie. // Oh cari. / Oh odiosi. // Piansi / d’amore e di rabbia // Pensai / alla mia mente accecata. // Chiusi la finestra. // Il cuore. // La porta. // A doppia mandata.” (Oh Cari).

È un ruggito che nasce come meditazione sul lutto, sulla morte come fondamento dell’uomo, sulle possibilità (sempre frustrate) della conoscenza e del linguaggio, sull’incessante (e sofferta) ricerca di un Dio che non c’è, sull’opprimente percezione del nulla (Pensatina dell’antimetafisicamente: “Un’idea mi frulla, / scema come una rosa. / Dopo di noi non c’è nulla. / Nemmeno il nulla, / che già sarebbe qualcosa”), sulla ricerca del bene (la cosa perduta che dà il titolo a Res Amissa).

Questo ruggito dell’uomo, scriveva Caproni nell’articolo del ’47, è dolce: un’altra contraddizione, certo, ma soprattutto un’indicazione importante che descrive tutta la sua poetica, protesa costantemente nello sforzo di affidare tutta la significazione alla musicalità della parola, al suono dei versi; non a caso il poeta racconta a L’Unità di aver scritto la prima poesia proprio mentre studiava composizione: “poi il musicista è caduto ed è rimasto in me il paroliere, ma non è un caso che tutto questo sia accaduto a Genova, città di continua musicalità per il suo vento. Andavo sul punto dell’Alba, dove alla ringhiera ci sono dei dischi che fischiano una musica straordinariamente moderna. I miei versi sono nati in simbiosi con il vento”.

A Genova, oltre al vento e alla musica (due componenti che poi saranno l’ossatura compositiva di Litania, meravigliosa poesia d’amore di Caproni alla sua città), un altro incontro segna in maniera decisiva lo sviluppo dell’opera poetica caproniana, quello con la statua di Enea, in piazza Bandiera, rimasta illesa, quasi per miracolo, ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Proprio a questa statua Caproni dedica una serie di articoli, a partire dal 7 ottobre 1948 con un intervento su Italia socialista, che delineano un interesse profondo per la figura di Enea che sarà rielaborata in varie forme e motivi, oltre a dare il titolo alla sua prima raccolta importante, nel 1956, Il passaggio d’Enea (questo vivo interesse è oggi testimoniato dal bel volume curato da Filomena Giannotti, Il mio Enea, appena uscito per i tipi di Garzanti). Enea fornisce a Caproni il tramite attraverso cui elaborare e definire meglio il tema del viaggio (che è sempre più esplicitamente viaggio verso la morte) e la scrittura si fa più distesamente narrativa, inizia a ruotare intorno a dei personaggi. E infatti Enea non è certamente l’unico personaggio della scrittura in versi di Caproni: c’è la madre Annina, lo abbiamo già detto, e nel Congedo del viaggiatore cerimonioso si aggiungono le figure del viaggiatore, della guida, del guardacaccia avvolto nella nebbia, il “preticello” che prega non perché Dio esiste, ma “perché Dio esista”; e ancora la Gina, le figure sbiadite nei ricordi, Toba “fiaschettiere”: ognuno parla con un timbro specifico, ognuno chiaramente identificato e connotato; eppure ognuno è anche una figura dell’io che rimanda alla pluralità dei soggetti che abitano l’identità umana, i tanti “me stessi” come amava ripetere lo stesso Caproni. “La mia ambizione, o vocazione”, scrive in Luoghi della mia vita e notizie della mia poesia (1981), “è sempre stata […] riuscire, attraverso la poesia, a scoprire, cercando la mia, la verità degli altri: la verità di tutti. O, a voler essere più modesti e più precisi, una verità […] che possa valere non soltanto per me, ma anche per tutti quegli altri ‘mézigues’ (o ‘me stessi’) che formano il mio prossimo, del quale io non sono che una delle tante cellule viventi.

Il poeta è un minatore, certo. È poeta colui che riesce a calarsi più a fondo in quelle che il grande Machado definiva las segretas galerìas del alma, e lì attingere quei nodi di luce che, sotto gli strati superficiali, diversissimi tra individuo e individuo, sono comuni a tutti anche se pochi ne hanno coscienza […] in quella profondissima zona del suo io, è il noi: un io che, dalla singolarità, passa immediatamente alla pluralità”.