Dopo essersi dedicato al genere giallo con “L’esatto contrario”, e dopo aver pubblicato “Consigli pratici per uccidere mia suocera” e “Finché l’amore resta”, Giulio Perrone, editore dell’omonina casa editrice romana fondata nel 2005, torna in libreria con un nuovo romanzo, “America non torna più”, in cui racconta la storia di un padre e di un figlio, e del loro complicato rapporto – Su ilLibraio.it un estratto

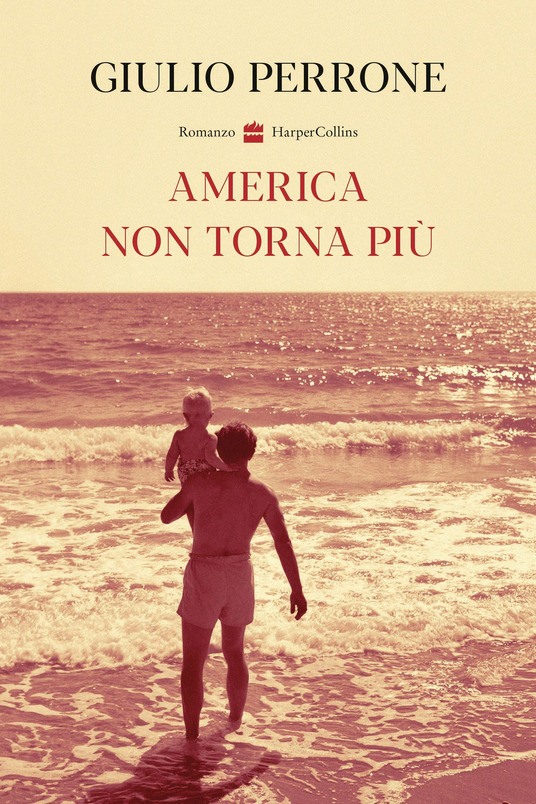

Giulio Perrone, editore dell’omonina casa editrice romana fondata nel 2005, torna in libreria con un nuovo romanzo, America non torna più (HarperCollins Italia), in cui racconta la storia di un padre e di un figlio, e del loro complicato rapporto.

Dopo essersi dedicato al genere giallo con L’esatto contrario (Rizzoli), e dopo aver pubblicato Consigli pratici per uccidere mia suocera (Rizzoli) e Finché l’amore resta (HarperCollins), l’autore passa a un nuovo tipo di narrazione, più intima, di natura autobiografica.

Sondando infatti una relazione fatta di silenzi, incomprensioni, sfide ed emulazioni, differenze e somiglianze, e di amore, Perrone ci porta a fare la conoscenza di due figure che hanno molte parole in sospeso da dirsi: domande scomode e risposte dolorose li attendono negli ultimi giorni segnati da una brutta malattia. E rimangono lì, a morire sulle labbra, salvo riemergere a ogni traguardo della vita, a ogni sguardo verso il passato, a ogni prospettiva di futuro.

Può interessarti anche

Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it pubblichiamo un estratto:

Per un minuto, forse due, ho rischiato di chiamarmi Massimiliano. Mia madre, che ha una visione approssimativa del cinema e dello scorrere del tempo, per anni ha sostenuto che lei e mio padre avevano cambiato idea per via del finale di Ricomincio da tre.

“Massimiliano viene scostumato, meglio Ugo.” Questo il famoso assunto.

Il film di Massimo Troisi uscì nel 1981.

Io sono nato nel 1977.

Dettagli.

La realtà è che il mio nome fu al centro di una vera questione di Stato.

Mia madre propendeva per Massimiliano, appunto, ma avrebbe preso in considerazione anche Riccardo, dato che nella famiglia di mio padre ce n’erano diversi.

Tutti militari, peraltro.

A distanza si piazzavano Leo – mio nonno materno – e Nello – mio zio materno –, con l’ipotesi di una terribile crasi, Leonello.

Ma la partita vera si giocò sul nome di mio nonno paterno, Giulio Cesare Perrone.

Se gli altri nomi presentavano problemi oggettivi, figuriamoci cosa poteva significare, a Roma, chiamarsi Giulio Cesare.

Niente da dire su nonno, che non ho conosciuto, se non attraverso i racconti quotidiani di mio padre. La Seconda guerra mondiale in Africa, la vita tra Messico e Stati Uniti, dove si era trasferito per lavorare come produttore cinematografico, la passione per la Roma di Fulvio Bernardini e Ferraris iv.

Mio padre aveva una venerazione profonda per quest’uomo, che in fondo anche lui aveva conosciuto a malapena, visto il poco tempo passato insieme.

Giulio Cesare aveva effettivamente combattuto nella sfortunata campagna d’Africa e si era pure distinto prima di finire prigioniero degli inglesi, che odiava con tutto se stesso. Dopo alcuni mesi nei campi di prigionia, e diversi giorni nei forni predisposti nel deserto per i colpevoli di insubordinazione, aveva capito che quella sua attitudine alla ribellione poteva essere ben sfruttata. Si finse pazzo per approfittare del rimpatrio – organizzato dalla Croce Rossa – di prigionieri affetti da demenza. Un compito più facile del previsto, nonostante i quattro giorni passati su un cargo pieno di squilibrati.

Ma così fu. La libertà.

E appena messo piede in Italia, la voglia, il desiderio, la certezza di dover conoscere subito la donna che per tutti quei mesi, anche nei momenti più bui, aveva provato a tenerlo in vita con le parole. Miranda. Una madrina di guerra che per lavoro scriveva ai soldati al fronte. Mai avrebbe creduto di vedersi spuntare davanti agli occhi quell’ufficiale che pensava addirittura morto o disperso. La divisa immacolata condita da alcune medaglie, dei fiori in una mano e il petto che esplodeva nel momento stesso in cui incontrava quegli occhi neri.

Una proposta di matrimonio e mio padre come inevitabile conseguenza di quell’amore improvviso. Il finale tipico e patinato di un film in bianco e nero degli anni Cinquanta. Ma la verità è che due ragazzi così provati dal mondo da cui venivano, che non sapevano nulla l’uno dell’altra, non avrebbero potuto fondare la loro vita futura su basi più scivolose, inconsistenti.

E più inevitabile di mio padre furono il distacco, la solitudine, la partenza per un nuovo mondo in cerca di fortuna e altri due figli, uno per parte.

Pareggio.

Può interessarti anche

Miranda, mia nonna, morì a trentatré anni ancora bellissima e per nulla consumata dalle gravidanze portate a termine e da quelle interrotte.

E mio nonno, tornato precipitosamente in Italia, dopo l’eroica promessa fatta a mio padre di riconoscere la sorellina appena nata – che altrimenti sarebbe stata marchiata come “figlia di NN” –, se andò anche lui nel giro di pochi mesi. Così mio padre cominciò quel pellegrinaggio di case e famiglie che avrebbe contraddistinto la sua vita di orfano.

Credo che il suo amore sconfinato – il suo spirito di abnegazione – per la famiglia fosse frutto della convinzione profonda, e non del tutto infondata, di non essere stato in grado di tenere insieme i suoi genitori.

E comunque, niente Giulio Cesare come nome.

«Perché, che cosa ci sarebbe stato di male?» Mio padre mi guarda dall’alto in basso poggiato allo stipite della porta.

«Giulio Cesare? Non lo so…»

«Intanto la divisa ti sta bene, come a lui.»

Fa per alzarsi, ma una smorfia di dolore si affaccia immediata.

«Te lo mostrerei, se potessi prendere le foto.»

«Lasciamo perdere» rispondo, e non solo perché non ho voglia di ascoltare per l’ennesima volta la storia dei successi militari di nonno.

Tre giorni prima, scendendo dal letto, è caduto e la signora che se ne occupa non è riuscita a rimetterlo in piedi, nonostante ad aiutarla ci fossero mia madre e mia nonna.

Ero fuori, con il cellulare spento.

Quando sono rientrato, due ore più tardi, era ancora lì, al lato del letto, con le lacrime ormai rapprese, in una

posa innaturale. Un uomo che non aveva mai voluto il sostegno di nessuno. Una roccia.

Ho sentito tutto il suo peso. Ho odiato quel peso, quell’innaturale necessità di occuparmi di lui.

E mi sono fatto schifo.

Di lì a poco ci avrebbero consegnato una specie di argano per trasportarlo da un piano all’altro. «Vi renderà la vita più semplice» aveva aggiunto un tizio calvo alla consegna.

Mi sono lasciato andare ai pensieri come se non fosse lì davanti a me, come se fossi già fuori e non più costretto a confrontarmi con quella nuova realtà che non riesco ancora ad accettare.

«Tra l’altro la divisa blu è molto più bella di quella dell’esercito.»

Ha voglia di parlare.

Io no.

Ho acconsentito a entrare un anno in Marina, durante il servizio di leva, per evitare di ascoltarlo. Come spesso accade con i figli, ha trasposto su di me i suoi sogni, l’aspettativa frustrata – da una vista non proprio perfetta – di entrare in Marina. Un desiderio di cui sono rimaste solo le tante medaglie guadagnate da nonno, ora incorniciate e appese in un angolo del salotto.

Il periodo in Accademia era stato un incubo.

Uscire dall’università e farsi inquadrare da ragazzini di diciotto anni. Tre mesi di studio forzato su materie inutili, marce, regole, sfinimento fisico e mentale.

Se non fosse stato per qualche compagno di sventura, per la aglio, olio e peperoncino del giovedì sera e la serie infinita di scherzi – a volte fatti, a volte subiti –, il tempo non sarebbe mai passato.

Lui veniva a trovarmi tutte le settimane. Spesso insieme a Sonia, la mia fidanzata, alleviando la solitudine di quei mesi.

«Secondo me dovresti prendere in considerazione l’idea di firmare per altri due anni…»

Lo guardo e sento montare dentro una rabbia profonda che so di non poter sfogare.

«Ragiona, le tue passioni hanno bisogno di tempo… Sarebbe l’ideale.»

È seduto nella poltrona di pelle, che occupa per intero. Sembra addirittura ingrassato, anche se i medici dicono stia dimagrendo. Fatica a stare composto. Come se il suo corpo si stesse disgregando. Insieme alla forza e a quel senso di superiorità che mi hanno sempre fatto sentire in soggezione. Abbiamo già affrontato questo discorso: le mie passioni sono la scrittura, i libri, la radio. Ai suoi occhi, niente di concreto, di tangibile.

Non c’è futuro in quella direzione.

Nella divisa, sì.

Senza dimenticare il test d’ingresso fallito al master in Giornalismo, che avrebbe dato senz’altro un contorno di credibilità alle mie speranze.

Può interessarti anche

Non ho mai saputo se negli ultimi mesi abbia avuto la percezione dell’imminenza della fine. Di sicuro, l’ossessione di vedermi sistemato, così incalzante in quelle settimane, non può essere stata casuale. «Le divise sono tutte orrende. Tranne quella del Che, naturalmente» rispondo per farlo incazzare, e vado a segno.

Mi fulmina con lo sguardo.

«Hasta la victoria, siempre» aggiungo col pugno verso l’alto.

Un’immagine grottesca, considerando la divisa che indosso. Il primo lunedì del mese è obbligatorio. Se non fosse stato per una raccomandazione rimediata dall’amico di un cugino di mio padre, sarei finito chissà dove e avrei dovuto metterla tutti i giorni.

E invece?

Invece: Comando Superiore delle Capitanerie di Porto, Ufficio Relazioni Esterne. Dove passo il mio tempo a scrivere articoli per il Notiziario della Guardia Costiera.

Orario ministeriale. Anziché in caserma, sono di guardia al Circolo Ufficiali della Marina a Lungotevere.

Una vacanza.

Se ora dicessi a mio padre che l’unico motivo per cui vale la pena davvero di indossare la divisa della Marina è che piace alle ragazze, se la prenderebbe a male.

Anche se è vero. Si rimorchia molto.

Meglio di niente.

Meglio che star seduto a fatica in una poltrona di pelle con davanti un figlio stronzo come me.

© 2021 Giulio Perrone © 2021 HarperCollins Italia

Pubblicato in accordo con MalaTesta Lit. Ag. Milano

(continua in libreria…)