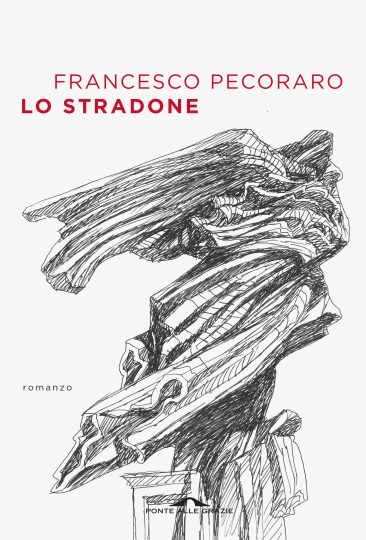

Francesco Pecoraro, autore di “La vita in tempo di pace”, torna con “Lo stradone”, un romanzo in cui prende vita un’illuminante avventura di conoscenza, attraverso le vicende di una vita, di un quartiere, di un intero secolo – Su ilLibraio.it un estratto

Primi anni Venti di questo secolo nella “Città di Dio”, decadente metropoli che assomiglia molto a Roma. Un uomo di circa settant’anni osserva dal settimo piano della sua palazzina le vicende dello “Stradone”: i tanti personaggi che lo percorrono incarnano tutte le forme del “Ristagno” della nostra società.

Invecchiamento e conformismo, razzismo e sessismo, etnie in conflitto, il fantasma dell’integralismo islamico, nulla sfugge a questo narratore disordinato ma perspicace, che pare saper restituire meglio di chiunque, con ironia, cinismo, nostalgia, umorismo, il non senso del nostro presente.

Racconta anche, l’uomo senza nome, la propria esistenza di “Novecentesco”, aspirante storico dell’arte, con i suoi amori e, oggi, l’ossessione per la vecchiaia, la malattia, la pornografia. Infine, ricostruisce, con documenti veri o quasi-veri, la storia di un quartiere i cui abitanti, operai e proletari, per secoli e fin oltre la metà del Ventesimo, hanno prodotto qui i mattoni di cui è fatta la Città.

Può interessarti anche

Francesco Pecoraro, autore romano che nel 2014 è stato tra i cinque finalisti del Premio Strega con La vita in tempo di pace (Ponte alle grazie), torna con Lo stradone (Ponte alle grazie), un romanzo atteso, in cui la passione politica, antropologica e linguistica, le vicende di una vita, di un quartiere, di un intero secolo concorrono a un’esperienza di lettura che si trasforma in un’avventura di conoscenza.

Per gentile concessione dell’editore, ilLibraio.it pubblica un estratto del romanzo:

Il ristagno

Nel Novecento, secolo in cui prevalentemente vissi, nessuno ha mai saputo che in realtà ero un samurai, un ronin senza padrone, un guerriero che avrebbe innanzi tutto servito lealmente il proprio capo, se mai ne avessi avuto uno degno di questo nome. Insomma, come forse dirò, tra i miei vari fallimenti—essendo il fallimento nient’altro che un non-centrare il bersaglio per non aver calcolato il vento, l’alzo dell’arma, il tremore impercettibile emozionale del braccio, per aver tirato il grilletto quando il bersaglio si era già spostato, e soprattutto per aver fatto tutto con la convinzione che fosse facile—ho fallito anche nella carriera impiegatizia, oltre che nei rapporti affettivi, nel riprodurmi, nel convivere, nel matrimonio, nel tradire, nell’essere onesto, nella lotta alla blattella germanica, in tutto. Adesso sono in pensione. Faccio un cazzo. Dormo fino alle undici, arrivo alle ore piccole guardando la tv, cammino (moderatamente), leggo (moderatamente), compro libri, quasi uno al giorno, spesso più di uno al giorno. Ho una buona pensione, dispongo di un po’ di soldi in banca che serviranno a curarmi quando arriverà la Malattia (già c’è, in varie forme, ma ancora senza la emme maiuscola). Negli armadi della casa dove vivo da solo (e di cui pago un mutuo categoria «spensierato», vale a dire a tasso fisso del quattro per cento e rotti, «rinegoziabile» dicono in banca, figurati se mi metto a «rinegoziare» il mutuo, mi sembrerebbe una cosa da opportunista), negli armadi, dicevo, ci sono abiti e scarpe per tutto il tempo che mi resta da vivere e oltre. Quindi posso permettermi di spendere per i libri. Stupidamente. Perché non riesco a leggerli tutti e nemmeno ci provo. A volte nemmeno li apro, ma sono presso-di-me e non mi importa se quando sarò nell’eterna anestesia totale tutti i volumi che mi intasano casa finiranno in qualche libreria d’occasione, non posso farci niente se amo il libro in quanto oggetto e quindi se non leggo libri magari fondamentali e però con brutta copertina, grafica di merda e soprattutto pagine stampate male, cioè con inchiostro sbiadito. Non capisco come case editrici rinomate possano sfornare prodotti graficamente e tipograficamente così scadenti. Un tempo, cioè nel Novecento, non era così, mi dico. Il Novecento era meglio di adesso, voglio dire di questi incomprensibili anni Venti del Ventunesimo Secolo. Questo vale per me, ma in via strettamente riservata. Mai mi farei sorprendere in atteggiamento nostalgico. Odio ogni nostalgia che non sia intima, clandestina, coltivata ben dentro i meandri del sé, con le lacrime che scorrono all’interno degli occhi, finendo giù in gola senza farsi vedere. La nostalgia collettiva è patetica e inutile come un raduno di alpini della Seconda Mondiale, come una cena di vecchi compagni di scuola.

– Se tu vai a fa’ ’na denuncia ar commissariato, ar poliziotto je rode er culo. Stanno lì a fa’ gnente. Pijano poco, è vero, ma pe’ fancazzo è troppo.

Al Porcacci si parla per parlare, cioè pe’ esse amisci senza esserlo. È la modalità tribale in vigore da millenni tra i gruppi umani isolati nella steppa, nelle tundre post-glaciali, nelle foreste pluviali, sulle spiagge preistoriche ricche di molluschi al punto che si poteva vivere di quello. Nel locale si verifica abbastanza di frequente uno stare insieme da pub delle Isole Shetland in inverno, quando fuori c’è un vento gelido a sessanta chilometri l’ora e il mare romba come un opificio. Ecco, in certi pomeriggi d’inverno, al Porcacci si crea lo stesso sentimento di internità condivisa, in opposizione a una realtà esterna che mi appare come una distopia precoce del presente, come un presente spostato più in là verso un futuro facilmente immaginabile come peggiore dell’adesso, ma che sullo Stradone è già qui. Il livello sub-superficiale in cui le persone commentano i fatti del giorno è un modo quieto, non conflittuale, adagiato su una medietà in cui è difficile non ottenere il vago consenso degli astanti, cui del resto non frega un cazzo dei fatti del giorno, di te, di quello che pensi, di ciò che sarà oltre l’orizzonte del presente e der mutuo a fine mese e del week end a Campo di Mare e de quella che ci devi uscire ma non sai dove portarla e delle analisi da ritirare pe’ falle vede ar medico daa mutua, niente oltre l’orizzonte dello Stradone, dove è opportuno disporre sull’asfalto una poltroncina del dehors per tenersi lo stallo paa Smarte, in un divieto di sosta ormai storicamente ignorato e tacitamente depenalizzato da vigili urbani che da anni non si vedono più da queste parti, e giustamente, vista la desertificazione e l’irrilevanza di questo tratto di strada che imboccandola in qualsiasi momento, avendoci i soldi paa benzina, tempo 10-12 ore, metti stanotte, sei oltre confine, lontano da tutto questo, soprattutto da questa città, dove ciò che deve durare viene distrutto, mentre ciò che andrebbe distrutto dura all’infinito, oltre le nostre vite e quelle dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, sempre immersi nello stagno eterno greve arguto della lingua.

Si può dire che ogni giorno, quando siedo al Porcacci a metà mattina, c’è un momento in cui mi sento circondato dal Ristagno, anzi me ne sento parte come agente attivo. È una rivelazione che si ripete ogni volta quasi uguale a sé stessa ed è quando il televisore, perennemente acceso su MTV peninsulare o sui molti canali similari, tra i vari rap a deformazione elettronica del momento e le moltissime puttanate del pop internazionale, trasmette anche un pezzo di Ligabue, di Vasco, di Zucchero, porcoddena di Eros Ramazzotti, ma soprattutto di Biagio Antonacci, cioè dell’empireo poetico nazionale trascorso, che ancora qui sullo Stradone tiene.

Qualcuno ci canticchia sopra e le tazzine di caffè bevuto ristanno vuote per qualche minuto sul bancone… Ecco, allora penso che quel caffè costa ancora ottanta centesimi e sono anni che il prezzo non varia, come non varia la qualità assolutamente standard dei cornetti (Oggi me n’hanno portati de meno), come non variano i brani trasmessi perché destinati a persone in età, cui non piacciono i cambiamenti (i pezzi nuovi sono diversi ma uguali), perché ormai l’estetica musicale cui sono sensibili è quella e non cambierà. Ecco, questo è l’attimo di massima agnizione del Ristagno che da qui, cioè dalla mia postazione a fianco del frigo del latte che fiata aria calda, si estende a tutto il mondo visibile.

Quindi Ristagno dei luoghi, soprattutto, nella loro pluridecennale esitazione a rivestire per noi un qualche significato. Ristagno dell’utilitas, che resta tutta nella scrausità del Nodo di Scambio, nelle quattro corsie di Stradone, nei Tre Ponti diacronici, depositari anche della firmitas. Inesistenza della venustas, cioè di ogni bellezza, se si eccettua il grande antico ormai inutilizzato Terzo Ponte di mattoni gialli, molto ben connessi in piloni altissimi e grandi arcate.

Oltre alla sociologia dei gruppi umani esiste una sociologia degli oggetti: qui civitas & urbs, cioè come diceva il mio Maestro, città sociale & città fisica, si mescolano e si scambiano continuamente il compito di dirci del Ristagno, che al Porcacci coincide con le non-idee di menti novecentesche destinate al massacro cognitivo del prossimo futuro. Ristagno di orina nelle vecchie inefficienti vesciche degli astanti. Ristagno di anziani chiacchieranti in crocchi sui marciapiedi, di anziani seduti sulle poltroncine di alluminio fuori dei pochi bar, ristagno di acqua nelle pozze dopo la pioggia, nelle fratture mai sanate dell’asfalto, negli avvallamenti allingresso delle caditoie intasate alla base delle rampe per handicappati, fino a formare piccoli interessanti laghi. Ristagno di cornetti—«Semplice, farcito de nutella, de marmellata, de crema pasticcera, integrale ar miele, vegano»—che quotidianamente si disidratano nelle teche dei bar, ristagno di tramezzini implasticati, di medaglioni mozzarella e prosciutto cotto/crudo, di melanzane & mozzarella, di piadine con rucola e bresaola, tutta roba standard che sullo Stradone si trova in ogni bar. Nel Ristagno non ci inventiamo nulla, non sappiamo nulla e non ci interessa niente. Mentre al di là delle vetrate del Porcacci fisso imbambolato quello che forse solo a me sembra un disastro urbano, mi convinco che c’è qualcosa di simbolico nella permanenza sui tavolini di questi giornali gualciti (Messaggero, Coriere doo Sporte, ci ho visto persino il Guerin Sportivo), ammorbiditi dall’uso, come fossero fatti di stoffa, pieni di non-notizie locali, che puntano a arrivare, sfiniti ma integri, a fine giornata. Tutto qui intorno sta sbiadendo, attenuandosi e come spegnendo. Non so quanto durerà, ma durerà ancora a lungo.

(continua in libreria…)