“Le correzioni”, pubblicato nel 2001, è il romanzo che ha consacrato Jonathan Franzen come una delle voci più potenti della narrativa contemporanea americana. Al centro ci sono i Lambert, una famiglia borghese qualunque: genitori e figli che si inseguono, si deludono e si giudicano, intrappolati tra aspettative, rancori e desideri inconfessati. Il Natale, da simbolo di unione, diventa un teatro di tensioni e obblighi, mentre la malattia e i fallimenti personali fanno saltare ogni equilibrio. Franzen non racconta un’epopea unica, ma l’asfittica quotidianità di tutti: le crepe sotto l’apparenza, i silenzi che pesano più delle parole, l’illusione di essere una persona per bene. E per questo che i Lambert ci assomigliano così tanto. Dentro di loro, riconosciamo inevitabilmente qualcosa di noi…

Il Natale è uno dei pochi momenti rimasti a una famiglia per ricongiungersi nel frenetico mondo moderno. È il momento della verità, quello in cui si mette alla prova la tenuta delle relazioni: genitori, figli, cugini, parenti lontani, amici, tutti insieme per uno dei pochi giorni all’anno in cui siamo disposti a sacrificare un frammento del nostro egoismo, pur di godere di quell’appartenenza, di quella protezione, e per soffrire di tutto il resto.

Ma spesso il Natale è anche un obbligo, a volte persino un sopruso: la costrizione di dover sacrificare il proprio tempo, il proprio spazio, per una tradizione imprescindibile. Non partecipare significherebbe risultare egoisti, anaffettivi, reietti.

Nel romanzo Le Correzioni di Jonathan Franzen (Einaudi, traduzione di Silvia Pareschi – uscito per la prima volta negli Usa nel 2001), il Natale è sia punto di partenza sia punto di arrivo per raccontare la storia della famiglia Lambert.

Enid è la madre di tre figli e la moglie di Alfred, un uomo malato, ormai sull’orlo del precipizio.

Il suo desiderio è quello di riunire l’intera famiglia per un ultimo grande Natale, perché le fondamenta stesse di casa Lambert hanno iniziato a tremare. Alfred soffre di Parkinson e le sue condizioni peggiorano. La richiesta di Enid diventa così un ricatto morale, ma anche l’unica mossa possibile nelle sue mani per provare a muovere le pedine sulla scacchiera.

Gary, Chip e Denise – i tre figli – sono pedoni impazziti. Ognuno di loro, a suo modo, ha provato a seguire gli insegnamenti dei genitori, attenersi alla morale e all’educazione imposta, a correggersi lì dove necessario. Ma quelle correzioni hanno generato difetti, vizi e dipendenze che li condizionano, li plasmano, li definiscono.

Può interessarti anche

I Lambert

I Lambert non sono molto diversi da una famiglia qualsiasi: a modo loro, tutte le famiglie sono un po’ i Lambert.

C’è sempre un’educazione con cui fare i conti e c’è sempre l’esito, positivo o meno, di quel modello educativo. Siamo quasi tutti figli di genitori che hanno provato a fare il loro meglio per noi e che per noi hanno sempre voluto solo il meglio. Ma quel meglio è spesso percezione propria, proiezione imposta per garantire la riuscita del figlio o della figlia perfetta.

Niente televisione, solo amichetti per bene, buoni voti a scuola, lo sport (il nuoto perché è il più completo), lavare i denti tutte le sere, vestirsi per bene, accompagnarsi solo delle giuste compagnie, un fidanzato senza orecchini, una fidanzata educata e dai buoni modi, l’università, un buon lavoro, un matrimonio come si deve, dei figli e i Natali, tutti uguali, tutti insieme. Binari da seguire, tassello dopo tassello.

Enid e Alfred sono una famiglia per bene, e per bene devono essere anche i loro figli. Non importa cosa venga costantemente nascosto sotto il tappeto di casa Lambert. L’importante è che l’apparenza sia preservata, che tutte le correzioni garantiscano almeno il buon nome e il rispetto della famiglia agli occhi degli altri.

Può interessarti anche

Gary, Chip e Denise sono cresciuti avvolti nei fili di ferro dell’educazione materna e paterna. Più diventavano grandi, più quelle correzioni gli si conficcavano nella pelle, costringendoli a crescere storti, nel tentativo di scansare i bordi taglienti. Più si agitavano, più la gabbia si richiudeva addosso. Figli comuni, cresciuti dentro un rigore normalizzato, che non avrebbe dovuto fare così male dopotutto.

Quello che resta di loro tre è spesso l’incapacità di ascoltarsi, di percepirsi come individui autonomi, come persone capaci di autodefinirsi. Sembra che i limiti imposti da Enid e Alfred servano ai figli solo per reagire, per esistere in opposizione.

La loro vita intera diventa sopravvivenza a quelle imposizioni, a quelle ferite, a quelle piccole violenze. Senza i genitori, Gary, Chip e Denise sono poco più che niente: il loro stesso essere è comunque frutto indiretto dell’educazione ricevuta.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Correggersi per definirsi

È una trappola quella in cui i Lambert sono finiti: da un lato Enid e Alfred costretti per l’eternità a ferirsi le mani nel tentativo di tenere tutti i fili sotto controllo, dall’altro Gary, Chip e Denise che di quella rigida impalcatura di piccoli soprusi e sevizie hanno fatto la propria casa, la struttura del proprio corpo. Quando la minaccia della malattia di Alfred sopraggiunge allora la tensione cede, il limite si allenta e ossigeno nuovo prende a fluire nel sangue.

Franzen mette in scena una famiglia qualunque per raccontare un’infelicità che non è lontana da quella di molte famiglie moderne. Quasi non si riesce a definire i Lambert come una famiglia infelice perché quell’infelicità, pur con sfumature diverse, ci appartiene, abita le nostre stesse case, i nostri stessi corpi.

Può interessarti anche

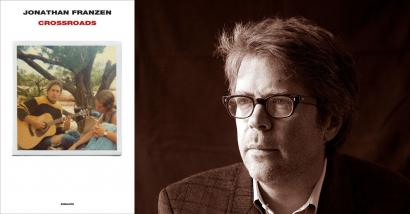

Nato nell’Illinois il 17 agosto 1959, Jonathan Franzen (nella foto GettyEditorial) è uno degli scrittori americani contemporanei più rilevanti: ha scritto sei romanzi (La ventisettesima città, Forte movimento, Le correzioni, Libertà, Purity e Crossroads, pubblicati in Italia da Einaudi), quattro raccolte di saggi (Come stare soli, Più lontano ancora, La fine della fine della terra e E se smettessimo di fingere?), e l’autobiografia Zona disagio.

L’eredità di Le correzioni

Le correzioni, nonostante i venticinque anni passati dalla sua uscita, resta uno specchio limpido per le generazioni cresciute nell’idea che esista un unico canone di essere umano moderno, e che proprio quel canone sia il metro per stabilire le correzioni necessarie a garantire successo e benessere. Ci ricorda di quanta aria abbiamo bisogno, di quanto spazio incontaminato per definirci, ricostruirci e trovare noi stessi.

Il romanzo assume così un valore storico e concreto: non si limita a raccontare cosa ha significato, per tanto tempo, essere genitori e figli, ma ci obbliga a confrontarci con il peso delle eredità familiari, con i compromessi e con le ferite che ci portiamo addosso anche quando pensiamo di essercene liberati.

“L’amore non è questione di avvicinarsi ma di tenersi a distanza.”

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it