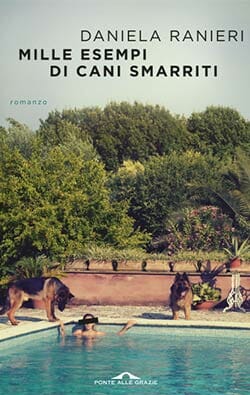

“Mille esempi di cani smarriti” (citazione da Madame Bovary) è un romanzo capace di mettere insieme dramma e umorismo, immaginazione e stile, dannazione e speranza – Su IlLIbraio.it un estratto

Daniela Ranieri , già autrice, tra gli altri, di Aristodem – Discorso sui nuovi radical chic e di Tutto cospira a tacere di noi, torna in libreria per Ponte alle Grazie con Mille esempi di cani smarriti, romanzo in cui racconta una famiglia radical chic: Antimo e Luciana sono infatti una coppia di cinquantenni il cui pseudo-matrimonio è tenuto in piedi dal ricatto emotivo reciproco e dalla indolenza di lui. Antimo è figlio illegittimo di un prete-operaio di Terni, che l’ha allevato nella sua diocesi. Luciana è figlia della Roma-bene, erede di case e rendite.

Protagonisti messi alla gogna, nell’equilibrio terrificante della normalità in cui nemmeno l’erotismo sprigiona più speranza e autenticità, sono i rapporti interpersonali, quelli all’interno della coppia, tra genitori e figli, tra cosiddetti amici di una vita e nuove conoscenze, i doppi vincoli psichiatrici sui quali spesso sorvoliamo per non doverci fare i conti, e la stagnazione attuale della cosiddetta lotta di classe…

Su IlLibraio.it un estratto

Su IlLibraio.it un estratto

(per gentile concessione di Ponte alle Grazie)

E comunque sono quasi le otto. Antimo ha un’illuminazione: tra sei ore precise, un newyorkese si troverà esattamente qui, dove sono io adesso. Per effetto della rotazione terrestre, eccerto. Con la sua zolla di terra sotto i piedi, certo, mica con la mia. Ma occuperà questo spazio dove sono io attualmente, nello spazio sterminato. Chi glielo dicesse, eh?, all’americano, che da Union Square si troverà al posto di una fioriera del quartiere africano… Che decadenza, che democrazia.

E io starò… boh, dove adesso sta Bangkok. Sul bancone di un venditore di cavallette fritte. Quanto veloci andiamo… eppure… E se metti durante il SuperBowl scoppia un’atomica, tra sei ore al posto della genziana ci sarà un grappolo di radiazioni sopra un nucleo di pelle umana e cappellini.

Antimo si diverte così, ma mica è scemo: lo sa bene che gli amici non vanno a trovare lui, che pure in passato si sono fatti accogliere dal calore di casa di Luciana passando sopra all’inevitabile effetto collaterale di trovarci pure lui, ché mai nessuno si sarebbe sobbarcato il peso della sua compagnia in cambio di un punto a segno per il valore astratto dell’amicizia. Ciò nonostante continua a aspettare il momento in cui la campana tibetana appesa alla porta, regalo di nozze di Froidiana (che allora si chiamava ancora Frediana), suoni, perché sa che da quel momento, almeno, non sarà più solo con la totalitaria unicità di Luciana, ma in compagnia delle schegge impazzite della sua identità che sono gli amici suoi, anche se non sa fino a che punto sia meglio – ignorando se un organismo riesca a affrontare più vittoriosamente un virus quando questo è unico e compatto o se si suddivide in miriadi in cui ciascuno è dotato della volontà di uno.

Gli amici di Luciana portano sé stessi e alcuni oggetti o cibi. Mai neutrali, mai banali: mai pastarelle, o vino normale, o solo buono, o solo pregiato, o anche soltanto costoso. I loro doni, esattamente come loro stessi, esprimono sempre qualcosa a cui lui, trovatello di campagna frutto di un proibito coito-cliché, non può arrivare: la tensione sessuale con Luciana, l’amicizia per la pelle, il conflitto del loro gruppo col mondo in disgregazione, la disillusione politica, le contorsioni della Storia, la caduta degli idoli e la rinuncia al maoismo, l’abbraccio della psicoanalisi junghiana dopo la scottatura freudiana, il metapercorso della borghesia dalla Francia rivoluzionaria al neghittoso panorama del Grande Raccordo Anulare, la revisione della scuola di Francoforte à la romana, la miscellanea etnica della metropoli, il mutamento clima-tico, il riavvicinamento al cattolicesimo, la sfiducia ragionata nel marxismo, la fiducia mondiale nel tofu, il recupero estetico e po-litico del termine «negro», la sponsorizzazione a una formazione professionale, il triplo salto mortale dell’elitarismo che atterra ai piedi del sub-subculturale.

Capisce che la campana tibetana sta per suonare dall’atteggiamento di Beatrice, la gatta. Lui, la gatta di Luciana è l’unico essere vivo che si porterebbe su un’isola deserta, quel pezzetto di terra abbacinata da un lucore che le giornate estive di Roma suggeriscono solo in parte, come la fontanella del Policlinico in quei giorni di ricovero per un’asportazione paleolitica della colecisti (nessuno gli leva dalla testa che invece del bisturi hanno usato una punta di pietra scheggiata) gli suggeriva una piazzetta assolata di Noto. A questa terra, a questo fazzoletto intenerito da un’erba flessuosa e grassa dalle foglioline allungate, oleose, gonfie di latte profumato, pensa la sera prima di dormire: l’immaginazione finisce appena in tempo perché il sogno la assorba nella sua proverbiale innocenza, insieme alla insostenibile analogia visiva tra quei fili d’erba e le lunghe gambe di carne femmina, bianca, appena scottata, che dentro quell’olio frusciano le loro intenzioni pastose, come in un Gauguin, a guardarlo da vicino. A vederci, da vicino.

«Se suona qualcuno vai te. Anzi, lascia stare, sordo come sei». Cieco, e pure sordo, mo’. Ché poi se uno è sordo non deve lasciare stare di sentire, non sente e basta. La volontarietà dell’azione è sempre inferiore alla potenza dell’atto, pensa Antimo. È così che i Padri della Chiesa, coi loro cuori di second’ordine buttati al martirio, hanno violentato la ragione, è così che hanno imbambolato secoli di menti di primo e medio ordine.

Qualcosa gli guizza fluida tra i piedi. Quando sente che sta per arrivare la corte di Luciana, la gatta corre a nascondersi dove a nessuno verrebbe mai in mente di andare a ficcare il naso, cioè nella camera di Cecilia. Lì, tra maschere africane, ninnoli indiani (dell’India) e coperte indiane (d’America), tende cerate delle tonnare di Ragusa, sete fatte valutare da sinologi del Labaro, piumini di piume quasi scandinave, vasi cino-giapponesi o nippo-cinesi (non si capisce bene), lampade maomettane, scatole per il tabacco hidalgo piene di tabacco umbro, ponchos della frontiera, pouf siriaci o siriani (questo pure è da chiarire, in famiglia), si acquatta la gatta, al riparo dall’incombente frastuono dei barbari. Che animali meravigliosi, pensa Antimo, valorosi e squilibrati.

L’incedere di Luciana dalla cucina al terrazzo si fa più rigido, solenne. Ci siamo. Lo guarda in un punto imprecisato della testa, in mezzo ai capelli radi; in mano ha una bustina rettangolare trasparente con dentro qualcosa. Avesse la mancanza di decoro necessaria per farlo, a volte gli urlerebbe dentro l’orecchio, a ficcargli in testa le cose che non vuole capire.

«Tieni», fa col tono tenue e oscuro di una vestale.

Antimo non capisce, non vede, strizza gli occhi ma prende la bustina, e da questo momento sa che deve scegliere di mettersi in un punto lungo la linea tra il noncontinuare a non vedere niente e l’andarsene di casa. Sceglie di prendere la bustina: dentro c’è un nuovo paio di occhiali. Montatura grossa di finta tartaruga, da intellettuale decaduto agli ultimi gradini di un’immaginaria scala gramsciana, da offerta speciale al reparto outlet dell’ultimo ottico della Roma-bene. Soccombendo, sceglie di vederci qualcosa.

Infatti avevano suonato. Era Froidiana, che abita dirimpetto, sullo stesso pianerottolo. Scarmigliata, con un contenitore di alluminio in mano, sempre in between tra casa sua e quella di Luciana, sempre ciavattante tra l’uscio suo, il pianerottolo in mezzo e il corridoio dell’amica.

Antimo le chiude la porta alle spalle e le chiede se scotta. No: «Macché, è roba fredda: verdura, A’. Per il pinzimonio», e si infila nel cucinino. Appoggia il contenitore di traverso sul lavandino rigurgitante di padelle, piatti incrostati di sugo e bicchieri di plastica dura da campeggio, e apre il frigorifero. Bypassa la inattendibile fonte-Antimo: «Che c’hai due o tre cipolle, Lucià?» strilla verso il terrazzo. Antimo richiude l’anta del frigorifero e le risponde: «Ci-che? Ah, ah! Non me fa’ ride, Fredià… Luciana manco lo sa, che so’, le cipolle. Da’, damme a me… che, le devi capà?» ché Antimo la chiama col suo vero nome: Frediana.

Froidiana lo squadra, come se solo ora lo stesse mettendo a fuoco, senza tuttavia riuscire a capire cos’ha di diverso: «Ma com’è che non stai a lavoro, te? Non torni più tardi di solito?»

Antimo fa mezzo giro su sé stesso, facendo scattare i piedi faticosamente come lancette di un orologio con la batteria quasi scarica, poi lento lento come una marionetta di ferro appoggia le mani al piano del lavandino. «Pe’ sta dietro a ’sta matta dell’amica tua, che m’ha rovinato due camici e quello stronzo del marito…» Si blocca, desiderando invece perdere ogni residuo di dignità. Se solo lei gli desse il «la»! Froidiana assume la sua fisionomia solita: quella di chi deve mediare tra due paesi freddamente belligeranti, anche quando non c’è nessun conflitto manifesto.

Allora lui: «Fredià, porca miseria: due mesi che non me faceva lavà i grembiuli, ché sta filippina uno me l’ha fatto diventà rosa, e manco mi diceva do’ stava il sapone, che manco lo compramo qua il sapone, je lo fa ’na lappone, so ’n cazzo… L’ho lavato al lavoro, e quello, er marito, m’ha detto che non posso tenere il grembiule bagnato. L’ho asciugato col coso… col…», fa il gesto del phon, esagerato, vicino alla tempia, «ma era tutto zozzo dietro… Insomma viene e mi fa… m’ha mandato a casa perché i camici li paga lui, hai capito, e tutta la storia de ’sti cazzo de camici che sono ‘particolari’, che se li fa fare da una ditta, che li fa ricamare col cognome e tutto… Il suo, de cognome, mica il mio. Ieri. In aspettativa, ha detto».

Froidiana lo commisera con gli angoli della bocca, e questo gli piace. Antimo finge un rigurgito di orgoglio di classe facendo un gesto col mento in direzione del terrazzo, di fuori, della strada: «La verità è che sta a prende tutti rumeni e bengalesi, tutti in nero, e li paga meno de me, t’ho detto tutto. Dice: so’ più puliti de noi italiani, e intendeva: de te, dato che c’avevo ’sto camice co’ tre patacche de sugo. Ma ti rendi conto…»

Froidiana lo ha ascoltato con la bocca aperta e lo sguardo corrucciato, con la faccia di chi vuole proprio sentire tutte e due le campane, ma già s’è stufata, s’è distratta. Guarda il tavolo fingendo ponderazione del caso. Poi d’un tratto, inorridita: «Questa è bufala, voglio sperare!»

Prende il piattino con le mozzarelle e lo solleva alla luce della porta-finestra, per vederne la filigrana, la filigrana della pasta. «Sì, è bufala» si risponde. «La riconosco, nonno aveva un caseificio a Aversa… t’ho mai raccontato, A’? Era prima che si trasferissero a Shanghai con nonna e zia Giuliana, che poi non era proprio zia zia…»

«Era ’na pseudo-zia» fa Antimo, digrignando un po’ i denti dentro un sorriso obliquo, e citando Gadda a suo esclusivo beneficio.

«Ecco, sì. Bravo A’! Ma sei contento che torna Cecilietta tua?!»

Il pizzicotto di Froidiana lo rimette al mondo, bello de mamma.

«Comunque, A’, la bufala ha tutta un’altra texture, ve’? La vedi? La vedi A’? È per la texture che non va in frigo, è una questione di come conduce il calore interno. Se la raffreddi perdi la cifra, il sintagma proprio del suo sapore, capito A’?»

«Se, vabbe’… Mo’ per lei è colpa mia, capito».

«Se te sente tua moglie che mi chiami Frediana…»

«Ma tu ce magneresti a un posto dove il cuoco c’ha la divisa sporca de du’ mesi?»

«Vabbe’, dài, stava a cercà la scusa Valte. Non ci credo che è per il camice. E poi troverai un’altra cosa, diamine! Hanno aperto coso, adesso. A Ostiense. Manda il coso, il curri… E poi non le stare così addosso, a Luciana, A’: sta passando una parentesi protesica. Se tu la tratti come se fossi sua madre annulli tre mesi di terapia».

(continua in libreria…)