Nel 1975 Oriana Fallaci rispose con “Lettera a un bambino mai nato”, in cui rielaborò una delicata esperienza personale, al direttore dell'”Europeo”, che le aveva chiesto un’inchiesta sull’aborto; un tema, all’epoca, fortemente discusso. Come sottolinea la scrittrice e docente Giusi Marchetta, la ripubblicazione di questo longseller, 50 anni dopo, con una nuova prefazione (a cura di Francesca Mannocchi, e l’introduzione di Lucia Annunziata), conferma come, purtroppo, l’argomento sia, tutt’ora, fortemente attuale e divisivo. Il potere di scegliere, la discussione sulla canonicità dei corpi e la complessità della maternità attraversano mezzo secolo e arrivano a noi più forti che mai: “Questo luminoso invito al coraggio e alla lotta ci chiede quindi ancora di ascoltare le persone e, forse, se cominciamo a farlo davvero, non solo darà riparo ai loro corpi, ma ci insegnerà davvero a rispettarli”

Stanotte ho saputo che c’eri: una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio e d’un tratto, in quel buio, s’è acceso un lampo di certezza: sì, c’eri. Esistevi. È stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata.

Un proiettile che esplode da cinquant’anni, da quando nel 1975 Oriana Fallaci consegnava alle stampe un libro che rielaborava una delicata esperienza personale pubblicandolo al posto di un’inchiesta sull’aborto, commissionata dal direttore dell’Europeo in un periodo in cui nell’opinione pubblica il dibattito sul tema era quantomai acceso, in un’Italia che avrebbe negato il diritto di interruzione di gravidanza per altri tre anni.

Può interessarti anche

Poco importa che il direttore sia rimasto deluso: il monologo della protagonista di Fallaci, single, lavoratrice, incinta, frammentato in citazioni lapidarie e toccanti al tempo stesso, ha popolato per anni le pagine dei diari delle ragazze e delle giovani donne che cercavano attraverso quelle frasi di scoprire un mistero che le riguardava e soprattutto una via di fuga dalla maternità come destino o come naturale realizzazione di sé.

Se l’etichetta “libro necessario” non può che sembrare oggi un’esagerazione motivata dal bisogno di sfidare le crudeli leggi di un mercato editoriale saturo, mi chiedo se Lettera a un bambino mai nato, tornato in libreria in una nuova edizione Rizzoli con prefazione di Francesca Mannocchi e introduzione di Lucia Annunziata, non sia invece uno di quei prodotti culturali miracolosi, frutto di una mente inquieta e di una scrittura netta e profonda che sono riusciti a cucire insieme le istanze di un periodo e le ferite personali in un modo che si è rivelato fecondo, importante e forse, anche necessario.

Necessario perché, allora come oggi, ci interroga e ci prende a schiaffi non solo sul nostro rapporto con la maternità ma in generale sui concetti di corpo e potere.

Può interessarti anche

Per il primo mi viene sempre in mente una meravigliosa Wislawa Szymborska che ricorda che “il corpo c’è, e c’è, e c’è e non trova riparo”: in poche parole la poeta sublima la nostra condanna a coincidere col nostro corpo. Ancora più veri appaiono questi versi poi se pensiamo ai corpi che sono oggetto di violenza sistemica, che non vengono considerati degni di cura, che diventano motivo di stigma o invisibilizzati perché considerati non conformi. Tra questi, il corpo delle donne ha sempre rappresentato un vero e proprio campo di battaglia.

Come scrive bene Francesca Mannocchi nella sua bella prefazione: “L’Italia in cui (e a cui) scriveva Oriana Fallaci era un paese che privava le donne del diritto di decidere sul proprio corpo.”

Si parla di maternità, quindi, e della possibilità di interrompere la gravidanza in piena autonomia, in sicurezza e senza incorrere in nessuna sanzione penale. Un diritto che la legge 194 del 1978 riconosce in modo imperfetto: dalle stanze dei ProVita nei consultori alle infinite difficoltà che si interpongono per ottenere l’aborto farmacologico, fino alla carenza di medici non obiettori e alle testimonianze di maltrattamenti subiti da parte del personale sanitario. Ricorrere all’aborto è legale, ma continua a essere un percorso a ostacoli in fondo al quale si arriva con l’amara consapevolezza che per la società odierna questa libera scelta non dovrebbe essere così tanto libera. Se c’è l’aborto che ci sia almeno qualcos’altro che lo determini, insomma: il destino o la malattia. Che ci sia il dolore, la perdita.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

E invece a cinquant’anni di distanza la protagonista di Oriana Fallaci continua a ricordare che non è un corpo ma una persona che ha una vita, un lavoro che le piace e che “Essere mamma non è un mestiere. Non è nemmeno un dovere. È solo un diritto fra tanti diritti.” Varcare la linea che le ha inserito uno sconosciuto dentro e ha messo il suo corpo in attesa non era programmato né è, a tratti, voluto.

Qui entra allora in gioco il potere di decidere di dare spazio a questo estraneo o di negarglielo, potere che nel mondo reale degli anni settanta non veniva concesso alle donne di carne, ma su cui la protagonista del libro si concentra spesso. Da dove viene quindi questo potere? Chi ne è investito?

Il primo a esercitarlo è proprio lui, il/la bambino/a.

Tenendoti, non faccio che piegarmi al comando che mi impartisti quando s’accese la tua goccia di vita. Non ho scelto nulla, ho obbedito. Fra me e te, la possibile vittima non sei te, bambino: sono io. Non è questo che vuoi dirmi quando ti avventi come un vampiro contro il mio corpo?

Nelle pagine più intense di quella che Mannocchi chiama “conversazione” tra la madre e il feto, le parole della donna passano dalla dolcezza alla brutale onestà in un rapporto che ricostruisce in maniera straordinaria le sfumature e la complessità della maternità. Soprattutto, però, si riconosce l’assolutezza di una situazione che non ha uguali: Mai due estranei legati allo stesso destino furono più estranei di noi. Mai due sconosciuti uniti nello stesso corpo furono più sconosciuti, più lontani di noi.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

In questo dialogo che ha l’anima del duello (anche se nessuno dei due contendenti sa bene per cosa combattere), ritroviamo la grande possibilità di riflettere sulla vita, sulla morte, sulla felicità e sul desiderio. Quando ci perdiamo tra le pagine del libro, inseguendo una fine che già conosciamo fin dal titolo, abbiamo l’impressione che in questo mondo, composto da una persona che racconta la vita a un feto, ci sia tutto quello che serve per cullarci nelle nostre vicende quotidiane fatte di rassegnazione e speranza. Quasi dimentichiamo che fuori da questo mondo c’è qualcun altro che decide su quel feto, sul corpo che lo contiene e sulla donna che coincide con quel corpo.

“A distanza di cinquant’anni” scrive Francesca Mannocchi, “la penna di Oriana Fallaci torna a dirci che la relazione tra la donna e la scelta di diventare madre implica tante dimensioni del potere. Quello generativo, ancestrale che fa del corpo di una donna la soglia tra due esistenze. E che, ricordano queste pagine, non è un potere neutro. Può essere dono o peso, responsabilità sacra o schiacciante. Ma il potere è anche sociale, normativo.”

La Storia ci insegna chi detiene davvero quel potere sociale e normativo. Il 1975 è l’anno del massacro del Circeo, quando la violenza più brutale su due ragazze da parte dei figli fascisti della Roma bene accende il dibattito sui giornali sugli eccessi di una generazione senza valori, su una lotta politica o di classe mai spenta, su un conflitto civile nato durante la guerra e mai risolto. Il corpo delle vittime già violato e ucciso dagli assassini, è stato fotografato, indagato, messo in dubbio, offeso in tribunale e sui giornali. Quel corpo era, come gli altri corpi, qualcosa su cui esercitare potere, su cui tutti esercitavano potere in casa, per strada, nell’oscurità e a volte in pubblico, senza conseguenze che riconoscessero la portata di quella violenza. Fino al 1956 è stato in vigore lo ius corrigendi; fino al 1970 le donne non potevano divorziare dal coniuge nemmeno se violento; fino al 1981 è esistito il matrimonio riparatore e gli stupratori hanno risolto un impiccio sposando le vittime; la violenza sessuale è diventata reato contro la persona e non contro la morale nel 1996, quando io avevo già quattordici anni. Faticosamente il corpo tornava alle sue proprietarie.

Altri trent’anni sono passati: negli Stati Uniti si torna a proibire l’aborto anche in caso di pericolo per la madre; torna selvaggia la propaganda antiabortista e si lamenta il calo delle nascite anche da noi, in un Paese in cui scrive Mannocchi “una donna su cinque esce dal mercato del lavoro quando diventa madre”. Che il corpo faccia quello che deve, insomma, anche se la persona che lo possiede paga un prezzo alto. Del resto, un corpo giusto per le donne sembra non esistere: troppo grasso, troppo magro, troppo nero, troppo svestito, troppo coperto, troppo vecchio. O troppo poco.

Niente di tutto questo è un caso: il diritto di esistere in un corpo e di difenderlo lo abbiamo strappato un pezzo alla volta in centinaia di anni e non c’è niente di più facile, quando si hanno tanti tasselli tra le mani, che perderne qualcuno cercando di salvarli tutti.

Può interessarti anche

Non c’è niente di facile in questa battaglia. Eppure.

Bambino, io sto cercando di spiegarti che essere un uomo non significa avere una coda davanti: significa essere una persona. E anzitutto, a me, interessa che tu sia una persona. È una parola stupenda, la parola persona, perché non pone limiti a un uomo o a una donna, non traccia frontiere tra chi ha la coda e chi non ce l’ha.

A distanza di anni dalla mia prima lettura e dalle altre riletture del romanzo, ci sono pagine che sanno ancora restituirmi con forza la bellezza di questa lotta. Non è un caso che gli scritti di Mannocchi e Annunziata, che aprono questa nuova edizione, lascino emergere la forza e la complessità della riflessione di Fallaci e trovino un punto di contatto quando si riferiscono alla libertà delle donne, che si ottiene lottando e che però si paga anche in modo doloroso.

A partire dalla loro rilettura, mi dico che tra le righe di uno dei più grandi romanzi sul diritto di essere padrone del proprio corpo, le parole più commoventi sono proprio dirette alla persona che questo feto potrebbe diventare, liberandola dall’idea di un corpo che sembra destinato a tirarci addosso il giudizio e a volte la violenza della società. Questə bambinə che da cinquant’anni non nasce permette alla donna che parla di ribellarsi alle ingiustizie che ha vissuto, alla povertà, alla guerra, al maschilismo, alla morte. Le permette di reinventare la sua vita e rifare le sue scelte, di dire “domani” senza sentirne la minaccia ma solo la promessa.

Questo luminoso invito al coraggio e alla lotta ci chiede quindi ancora di ascoltare le persone e, forse, se cominciamo a farlo davvero, non solo darà riparo ai loro corpi, ma ci insegnerà davvero a rispettarli.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

IL “DIARIO” RITROVATO DI ORIANA FALLACI – Come ricostruisce l’Ansa, la nuova edizione del libro si accompagna alla copia anastatica della bozza del volume scritta a mano da Oriana Fallaci in un suo “tipico quaderno di appunti” scoperto in un cassettone della sua casa di New York dopo la morte, come spiega Edoardo Perazzi, nipote ed erede. Un “diario” già noto e anche esposto, ma mai pubblicato finora: “Da un punto di vista filologico non è una versione difforme, non ci sono capitoli che non ha pubblicato. Ma è incredibile quello che comporta: non solo la riprova che fosse un libro autobiografico, ma che era una cosa che ha tormentato Oriana per tanti anni, è datato New York 1967, quasi 10 anni prima dell’uscita del libro”.

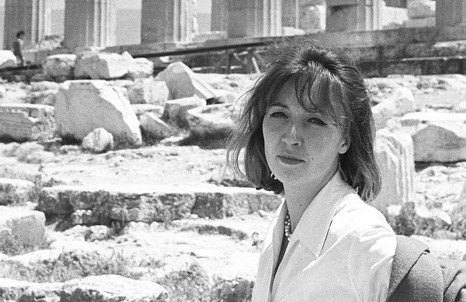

Fotografia header: Oriana Fallaci (GettyEditorial 27-8-2025)