Negli ultimi decenni, soprattutto nei paesi di lingua inglese, in maniera forse non abbastanza visibile, si scrivono sempre più spesso romanzi in versi. Si inserisce in questo contesto “Un nodo alla gola” di Robin Robertson (già nella short-list del Booker Prize): il lettore si trova davanti una continua opera di frammentazione e di montaggio, per raccontare dell’impossibilità di tornare a casa dopo la guerra, e la dissoluzione delle speranze del sogno americano

Negli ultimi decenni, soprattutto nei paesi di lingua inglese, in maniera forse non abbastanza visibile, si scrivono sempre più spesso romanzi in versi: da The Golden Gate, uscito alla metà degli anni Ottanta, di Vikram Seth, o la riscrittura epica di Derek Walcott nell’Omeros (1990), fino a Autobiografia del Rosso. Romanzo di Anne Carson, The Emperor’s Babe e Lara di Bernardine Evaristo, La maschera di scimmia della poetessa australiana Dorothy Porter, o ancora Ludlow di David Mason, Bloodlines di Fred D’Aguiar, Byrne di Anthony Burgess, per rimanere ai nomi più noti. E non mancano di certo esempi italiani, basti pensare al Francesco Targhetta di Perciò veniamo bene nelle fotografie, che ha alle spalle una virtuosa tradizione (da Pagliarani a Cesarano e Bertolucci) troppo poco conosciuta.

Si tratta di un fenomeno di lunga durata, la cui storia, quantomeno nella modernità, va rintracciata almeno agli inizi dell’Ottocento, con alcune opere semi-sconosciute di Walter Scott, il Don Juan di Byron, l’Onegin di Puskin (da poco tornato in libreria nella storica traduzione di Giovanni Giudici per l’editore Scalpendi), il Pan Tadeusz del polacco Adam Mickiewicz.

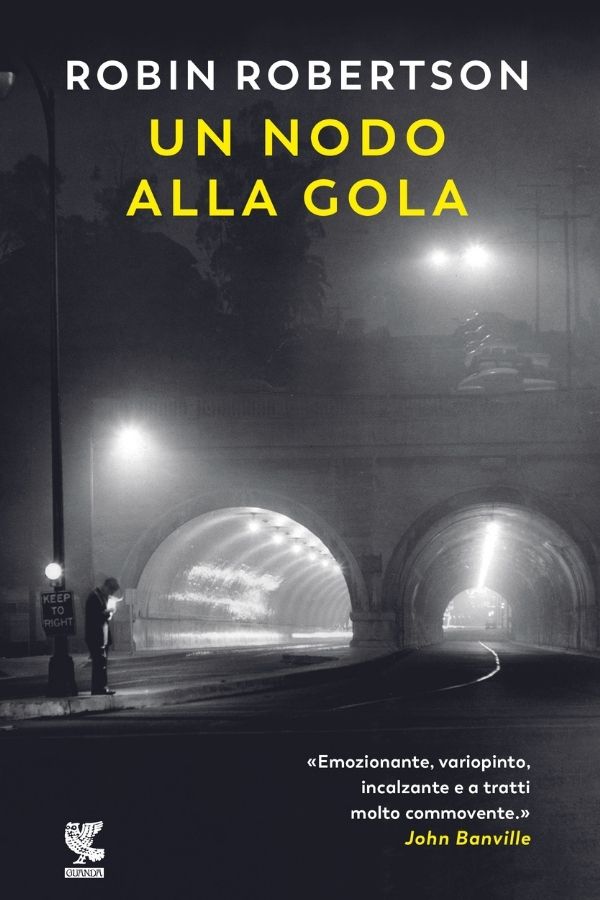

E di questa storia si assiste, a partire almeno dalla fine del secolo scorso, a una nuova, silenziosa, fioritura del genere e che pure ha trovato un suo riconoscimento con la nomina, nel 2018, nella short-list del Booker Prize dell’ultimo libro di Robin Robertson, The Long Take, ora tradotto in italiano da Matteo Campagnoli per Guanda, con il titolo Un nodo alla gola.

Come il titolo originale avverte, il romanzo di Robertson vuole essere dichiaratamente un’opera cinematografica (che guarda soprattutto al film noir degli anni Cinquanta) e che pure, tuttavia, espone fin da subito una sorta di paradosso: a dispetto del piano sequenza annunciato, il lettore si trova davanti una continua opera di frammentazione e di montaggio: scene quasi irrelate, lacerti di esperienza, episodi accennati, dialoghi tagliati, ci raccontano in maniera obliqua dello sradicamento del protagonista, Walker, che continuamente, nomen omen, cammina, si muove fra New York, Los Angeles e San Francisco e non riesce a stare fermo né, tantomeno, riesce a trovare la strada di casa.

La storia di Walker è in una certa misura la storia dell’impossibilità di tornare a casa dopo la guerra: reduce canadese del D-day, l’unica modalità di vita che ormai può sperimentare è una sorta di viaggio disorientante (“arrivati a Union Square, scese, barcollante, / come un marinaio troppo a lungo in mare”) e di annullamento nel labirinto urbano, che alla percezione continuamente si manifesta come una rievocazione associativa dei fantasmi del passato: quelli della guerra e quelli della vita in Nova Scotia lasciata ormai alle spalle.

Può interessarti anche

Tutto il libro è giocato su una sorta di contrappunto – o forse sarebbe meglio dire di controcampo, per restare all’interno dell’immaginario cinematografico che plasma il mondo dei personaggi, nonché diverse delle tecniche di scrittura dell’autore -, brani in versi, che narrano l’esperienza urbana del presente (dal 1946 al 1957), si alternano a paragrafi in prosa in prima persona che riportano il passato di Walker, in un crescendo continuo che sempre più confonde la nostalgia del mondo perduto con la nostalgia per la guerra, e sempre di più associa la distruzione bellica alla distruzione delle speranze dell’America del dopoguerra (quella raccontata anche dai film noir costantemente citati nel testo) e alla demolizione del paesaggio urbano e quindi della certezza-conoscenza che si àncora alla riconoscibilità di un luogo.

Proprio nella struttura frammentaria del testo (che risente sicuramente della lezione della Waste Land di Eliot, per quanto addomesticata verso un dettato più piano e comunicativo) si installa l’ambivalenza dell’incontro con la città, in un misto di paura ed eccitazione, e che il protagonista cerca paradossalmente di controllare disponendo i contenuti esperienziali, gli oggetti, le strade, i luoghi in lunghi elenchi caotici, in cui i materiali sono accumulati lasciando trasparire un desiderio frustrato di controllo e ordinamento della realtà, se è vero che il catalogo è uno delle prime modalità con cui cerchiamo di comprendere la nostra esperienza del mondo: “torri di trivellazione, pompe, centrali elettriche, / più che altro pozzi esauriti, arrugginiti dalla salsedine, / ma con centinaia di pompe ancora in azione, come / trampolieri che si cibano, / picchiettando la sabbia con la testa”.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Per certi versi Un nodo alla gola è anche un libro sullo spazio, sull’esperienza del luogo, della città, in un orizzonte, tuttavia, problematico, dal punto di vista dei vagabondi, dei senzatetto (altra occasione di riemersione del trauma della guerra, attraverso la ripresa di un topos di lunga durata, risalente almeno a Jack London); di chi quella città la vive in senso disorientante e la racconta nei frequentissimi dialoghi – quasi sempre da bar (in cui l’autore non sempre riesce a sfuggire a un eccesso di retorica) – fra Walker e i personaggi incontrati.

Ma soprattutto il paesaggio urbano di questo romanzo in versi è disorientante perché in continuo cambiamento: “la città si espande più in fretta di quanto non ci si metta a farla a piedi”. È sulle tracce della modificazione del tessuto cittadino che lo sguardo di Walker coglie allusivamente i segni di un irreversibile processo di dissoluzione delle speranze del sogno americano, di cui lo spazio non è uno specchio o un simbolo, ma una parte vivente e integrante del processo di sfruttamento: “«[…] Mi interessano i film e il jazz. Le città» / «Le città?» / «Sì. Le città americane.» / «Cosa delle città americane?» / «Come vanno in malora»”.