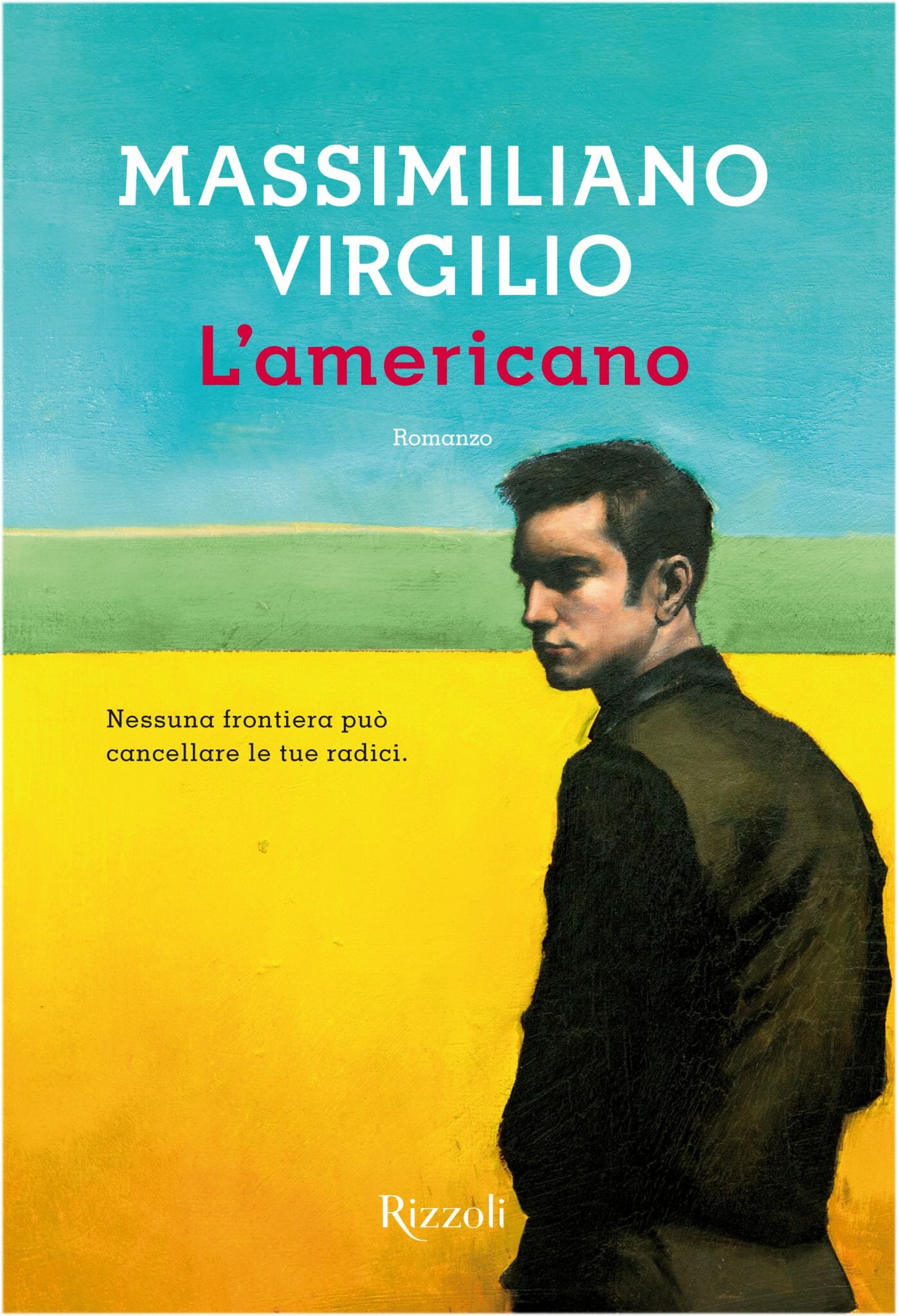

“L’americano”, il nuovo romanzo di Massimiliano Virgilio, narra la storia di un’amicizia nata nelle strade di Napoli, spezzata e tristemente riunita dalla camorra… – Su ilLibraio.it un capitolo dal romanzo

Amicizia e camorra, questi i due mondi in rotta di collisione nel nuovo romanzo di Massimiliano Virgilio, autore napoletano classe 1979, che torna il libreria con il libro L’americano, edito da Rizzoli.

Leo è il protagonista del romanzo, Leo detto “l’americano“, figlio di un camorrista, cresciuto in uno di quei quartieri di Napoli dove se non hai un soprannome non sei nessuno; giocando a pallone per strada Leo conosce Marcello, con il quale intesse una rapida e forte amicizia. Ma il padre di Marcello, impiegato al banco di Napoli, si oppone strenuamente al legame che unisce i due ragazzi e riesce, infine ad allontanarli.

Può interessarti anche

Sarà il destino a farli rincontrare, numerosi anni dopo, in un angolo dimenticato dal mondo, nella campagna beneventana: è qui che Leo svolge il suo ruolo di guardiano del cimitero invisibile, dove seppellisce le vittime della camorra, corpi estranei che gli vengono portati senza vita e che lui ricopre di terra. È questo il suo compito, ma anche la sua prigione.

Può interessarti anche

Una sera, per uno scherzo crudele del caso, a Leo viene portato un corpo che non è affatto morto, e tanto meno sconosciuto: è il corpo di Eduardo, padre di Marcello, ancora in vita, che esala l’ultimo respiro mentre l’amico di un tempo gli scava la fossa e con le sue ultime parole gli dice: “Raccontaglielo, sopravvivi e raccontaglielo“.

In questo romanzo l’autore delinea i due volti di una Napoli reale e feroce, in cui si incontrano e si scontrano due mondi opposti e divisi, che, talvolta, entrano in contatto.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione dell’editore, un estratto del romanzo:

Americà. L’americano. All’epoca nessuno lo chiamava ancora così. Per tutti era soltanto uno scugnizzo che passava le giornate a bighellonare in strada, a otto anni era l’unico alunno del Sorriso dei bimbi senza accompagnatore. Per noialtri c’era sempre un genitore, una nonna, oppure don Mimì con il suo pulmino, un covo di germi e puzza di piedi in cui ogni giorno misuravo la distanza tra casa e scuola.

A volte lo intravedevo sul marciapiede – testa bassa, zaino in spalla – invidiandolo per quella libertà che a me non sarebbe mai stata concessa. Rapinatori, tossici e stupratori non aspettavano altro che incrociare uno di noi per fargli quelle cose terribili che i nostri genitori ci descrivevano con macabra precisione, eppure a Leo non accadde mai nulla.

In sua presenza tutti si comportavano in modo strano, le maestre fingevano di ignorarlo. Un’aura di silenzio lo circondava. Durante l’intervallo, le classi del Sorriso dei bimbi confluivano in giardino, un piazzale di cemento adorno di fiacche piante a foglia larga su cui ci dividevamo in gruppi come carcerati nell’ora d’aria. Se Leo si trovava nei paraggi, la fila per l’altalena si ricalibrava in silenzio per consentirgli la precedenza.

A tutti era chiaro il perché.

Circa dieci anni prima, dopo essere stato assunto al Banco di Napoli, mio padre era stato trasferito a Bari. Non fu una sua scelta: tutti i vincitori di concorso dovevano prestare almeno due anni di servizio lontano dalla sede centrale. In genere, i napoletani di prima nomina finivano alle filiali di Roma o Bari come amanuensi di cassa – il grado zero di ogni carriera da bancario – e ventiquattro mesi più tardi, dopo apposita domandina, iniziavano uno sfibrante percorso di fede che si concludeva con il ritorno a casa. Per mio padre furono necessari dieci anni.

Così, sul finire dell’estate 1984, Eduardo rientrò nella casa di via Sparano dove abitavamo e ci disse di accomodarci nella Fiat 127 che aveva comprato a rate un paio d’anni prima. Pare che al momento di salire a bordo io abbia domandato interdetto: «Dove stiamo andando?».

«A casa nostra» rispose mia madre sottovoce. «A Napoli.»

«Non è questa casa nostra?»

«No» tagliò corto mio padre. «Questo è il purgatorio.»

Poco dopo imboccammo l’autostrada in direzione ovest e fui catapultato in un giallo piatto da film western. Mi venne voglia di piangere. A sei anni mi trovavo nell’assurda condizione di emigrare nella città dove ero nato e in cui non avevo mai vissuto.

Durante il viaggio – che durò meno di tre ore – Eduardo non fece altro che ruotare la manopola dell’autoradio e stra parlare di ciò che avrebbe potuto comprarsi con l’aumento di stipendio. Il trasferimento comportava uno scatto automatico in busta paga. «Domani vado a dare l’anticipo per una

Alfasud. La voglio color crema. Mi sono rotto di questo scassone, ogni volta per un sorpasso ci vuole la mano di Dio… Che ne dici, Nanà?»

Mia madre acconsentì distratta, osservando la strada dal finestrino. Per ogni oggetto che lui si sarebbe comprato, lei avrebbe preteso l’equivalente per sé. Una Alfasud per Eduardo significava che presto avrebbe maturato il diritto alla Scavolini dei suoi sogni. Non c’era bisogno di parole, il loro matrimonio

era fondato sulle cose.

In serata arrivammo a Napoli – una città, lo avrei capito tempo dopo, in cui per ogni Eduardo che voleva tornarci a ogni costo, c’erano altre mille persone che speravano di andarsene via il prima possibile – che subito mi si rivelò l’opposto dell’Eldorado dipinto dai miei genitori. Piuttosto mi parve una gigantesca fogna che odorava di nafta e plastica fusa, dove le strade erano buie e attraversate da presenze inquietanti che si muovevano nell’ombra.

Ci addentrammo nelle vie del centro, nei pressi della stazione, e a poco a poco la faccia di Eduardo acquisì un colorito più salutare, poi l’auto discese la collina di Capodimonte e finì la sua corsa vicino a un palazzo – contai dieci piani – che somigliava a una nave da crociera alla deriva. Le portiere della Fiat 127 si spalancarono e i miei genitori ne uscirono con aria raggiante.

Lì fuori c’era un ragazzino – avrà avuto un paio d’anni più di me – che tirava calci a un pallone. La cosa insolita, oltre al fatto di giocare per strada a quell’ora della notte, indossando una divisa da calciatore rossa fiammante e un paio di scarpini con i tacchetti, era la precisione con cui i suoi tiri centravano

la vetrata del portone. Un figurino con la ferocia di un cane da combattimento. All’epoca non potevo immaginare l’impatto che avrebbe avuto sulla mia vita.

«Ehi!» lo ammonì mio padre. «Così la rompi!» aggiunse in tono brusco, meritandosi il disappunto di mia madre che avrebbe voluto almeno prendere possesso della casa prima di

inimicarsi i vicini.

Il ragazzino bloccò il pallone con le mani e si voltò con aria di sfida. Aveva la pelle olivastra, i capelli neri a spazzola e un paio di occhi blu che mi ricordarono il mare di Polignano. «Perché non te ne vai a fare danni da un’altra parte?» lo incalzò Eduardo.

Senza tentennare, lo scugnizzo estrasse un coltello a scatto da un calzerotto e con un colpo secco infilò la lama nel pallone, che poi lanciò con aria sdegnosa verso mio padre. Per qualche istante restò a fissarci minaccioso, senza abbassare lo sguardo – ai miei occhi era la prima volta che qualcuno osava contrastare il dominio di Eduardo – poi a poco a poco indietreggiò verso l’ingresso del palazzo: la sua corsa sulla scalinata di marmo risuonò come l’assolo di un ballerino di tip tap, lasciandoci senza parole.

Sparì così rapidamente che, sotto la luce fredda del neon, mi sembrò di vedere una scia blu uscirgli dagli occhi.

Ricevetti espresso divieto di frequentarlo, persino di rivolgergli la parola. Se lo avessi incrociato nei corridoi del Sorriso dei bimbi, avrei dovuto abbassare lo sguardo. Se la palla fosse rotolata nella mia direzione, avrei dovuto resistere alla tentazione di restituirgliela. Quello scugnizzo si era messo contro mio padre, se ne andava in giro con la molletta, un coltello che rappresentava il superamento del limite tra teppaglia comune e criminalità, e poi, come se non bastasse, la sua famiglia era una di quelle famiglie.

Sua madre. Ester. Era lei l’americana. Una mezza suora arrivata dal Connecticut che aveva rinunciato alla vocazione religiosa per prendere marito. Quel matrimonio sarebbe stata la loro ancora di salvezza, le avevano ripetuto i genitori. Al momento della partenza per l’Italia, sua madre le aveva sussurrato: «Non

ti preoccupare, non smetterai di abbracciare la croce solo perché ti stai sposando». Ed Ester, per non darle un dispiacere, aveva abbracciato la croce due volte, quella di Gesù Cristo in privato e di suo marito in pubblico. Il suo nome era Vincenzo, il guappo che se l’era andata a prendere fino al nuovo mondo. «Vieni in Italia con me, sposiamoci. Ti prometto che tuo padre non spalerà mai più un grammo di merda in vita sua.»

Certi uomini sanno conquistare il cuore di una donna con parole più efficaci del figlio di Dio, così Ester si era lasciata convincere dalla promessa di una vita più agiata per sé e la sua famiglia. L’unico particolare erano le ottomila miglia che avrebbe dovuto percorrere per iniziare a viverla.

Vincenzo era biondo, aveva gli occhi blu e il volto pulito di un adolescente. Lo chiamavano “’o cartunaro”, soprannome che aveva ereditato da suo padre, Leonardo, che raccoglieva i cartoni per strada la notte e li caricava sull’Apecar per rivenderseli alle cartiere del basso Lazio. Sul finire degli anni Settanta, Vincenzo aveva rinunciato a una poco brillante carriera di pugile per mettersi al servizio di un giovane boss in ascesa. Faccia di pietra aveva bandito eroina e prostituzione dalle strade, e aveva preso le decisioni giuste in fatto di alleanze.

Aveva scommesso contro don Raffaele Cutolo, e aveva vinto. Si era imparentato con le famiglie più potenti, e adesso gestiva le bische clandestine di mezza città. E aveva fatto tutto senza vessare la gente del suo quartiere, il che gli aveva garantito il rispetto di molti e il silenzio di tutti. I veri affari – questo era il suo motto – si fanno lontano dalla strada in cui sei nato.

Per questa ragione Vincenzo aveva puntato su Faccia di pietra, deciso a stargli sotto, anche se così non avrebbe mai avuto un clan tutto suo, ma non gli importava. Se c’era una dote che non gli mancava, era l’umiltà. Da rapinatore era stato promosso a esattore, poi a guardaspalle del boss, finché un giorno l’Alleanza lo aveva spedito negli Stati Uniti con la delegazione che doveva trattare alcune compravendite con la camorra di Brooklyn.

Gli immobili su cui Faccia di pietra aveva posato l’attenzione si trovavano nel Connecticut, dove era nata e cresciuta Ester, la rampolla di una famiglia italiana che da trent’anni spalava letame nel continente americano, prima nei pascoli argentini, poi in Messico e, infine, negli allevamenti industriali

alla periferia di Hartford.

Si erano incontrati per caso. Un giorno Vincenzo fu accompagnato da alcuni paisà al Museum of Connecticut History, dove ammirò la collezione di armi del colonnello Samuel Colt. Ne rimase impressionato. In fatto di armi, il più fesso degli americani la sapeva più lunga del suo boss.

Più tardi, seduto in un caffè, mentre discuteva con i suoi ospiti di quanto gli sarebbe piaciuto entrare in un’armeria, notò che la ragazza dietro il bancone lo stava ascoltando. Aveva la pelle e i capelli scuri, due olive nere al posto degli occhi, che ti trafiggevano come una calibro .45.

«Sei italiana?» chiese lui.

«Sono nata qui vicino, a New Haven» rispose lei. «I miei genitori sono italiani.»

«Sei troppo bella per essere americana.»

«Non sono una di quelle bionde, se è ciò che intendi. Vuoi una fetta di torta alle noci?»

«Se mi indichi il padrone, ti compro tutta la pasticceria.»

Le spese di viaggio della sposa e della sua famiglia furono sostenute da Faccia di pietra come regalo di nozze per il fido scagnozzo. Negli anni successivi, l’americana diede alla luce due figli, Leonardo e Giuseppina: la femmina prese il nome dalla nonna materna, il maschio da quello paterno, ’o cartunaro

senior.

Sin dalla più tenera età, Leo dimostrò di preferire la vita da scugnizzo a quella tra le mura domestiche. Passava le giornate a bighellonare, dimostrando che i miei genitori si sbagliavano, oppure mentivano: la strada non inghiottiva nessuno.

(Continua in libreria…)