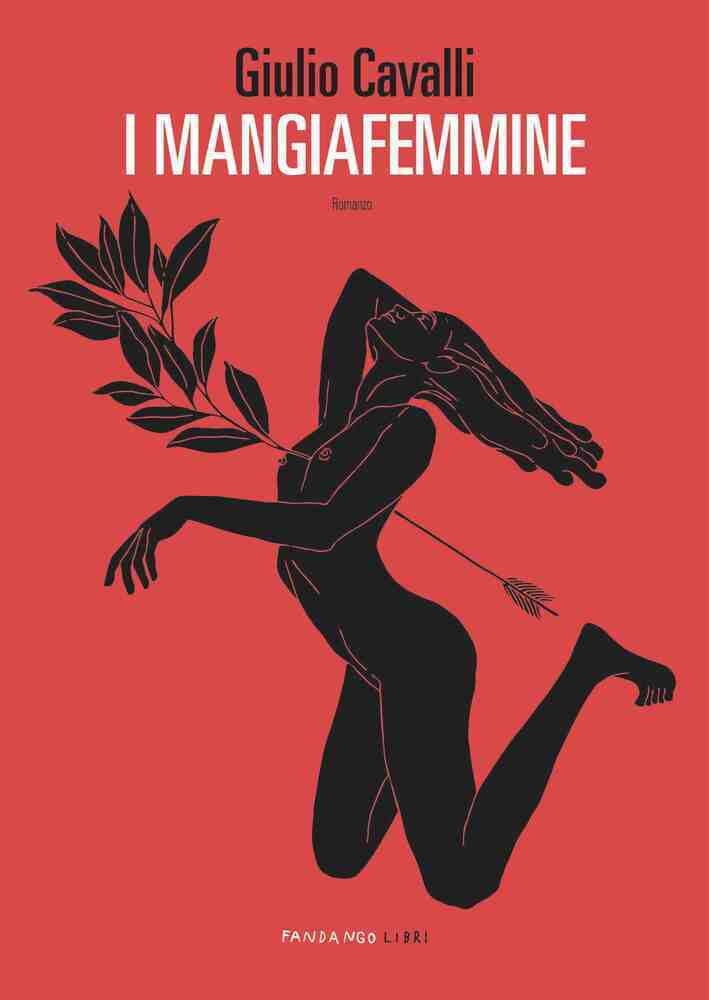

Con “I mangiafemmine” lo scrittore e autore teatrale classe ’77 Giulio Cavalli firma un’opera radicale e provocatoria – Su ilLibraio.it un estratto dal romanzo

A un passo dalle elezioni, la placida vittoria di Valerio Corti – uomo forte dei Conservatori – è minata da una vera e propria epidemia di donne. Donne ammazzate a casa, dai mariti, dagli amanti, dagli ex fidanzati, donne fatte a pezzi da compagni devoti. Ma il candidato premier non intende occuparsene, perché le donne sono sempre morte, perché le donne per bene, normali, le madri di famiglia, le fidanzate discrete non corrono rischi…

Con I mangiafemmine, romanzo edito da Fandango Libri, lo scrittore e autore teatrale classe ’77 Giulio Cavalli firma un’opera provocatoria.

Può interessarti anche

Cavalli – che vive sotto scorta per il suo impegno nella lotta contro le mafie – collabora con varie testate giornalistiche e ha pubblicato diversi libri d’inchiesta tra cui Nomi, cognomi e infami (2010, Edizioni Ambiente); L’innocenza di Giulio (2012, Chiarelettere) e Mio padre in una scatola di scarpe (2015, Rizzoli). Con Fandango Libri ha pubblicato Santamamma (2017), Carnaio (2018), Disperanza (2020) e Nuovissimo Testamento (2021). Con Carnaio nel 2019 ha vinto il Premio Selezione Campiello – Giuria dei Letterati.

Nel testo, la strada dell’incoronazione a presidente del consiglio di Corti pare però lastricata di sangue, con l’opinione pubblica che chiede conto e le poche voci delle attiviste che gridano al massacro. Ma che cosa succede quando la politica, un’intera classe politica, uno Stato, il problema non sono in grado di risolverlo? Da queste domande ha inizio un romanzo che scava nei meandri della società.

Può interessarti anche

Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it pubblichiamo un estratto del libro, che l’autore presenta il 12 febbraio con Carlo Lucarelli alla Sala Borsa di Bologna, alle ore 18:

Mi chiamo Sonia Quintili, ho deciso di vivere e invece sono morta. Cinquantun anni, anni di botte, che botte. Schiaffi alla mattina, prima che il mio Gianni andasse alla fabbrica, calci alla sera quando ritardavo la cena. “Lo stracotto ci mette, Gianni, non arrabbiarti, ci vuole il giusto”, gli dicevo così. Ma niente. Se mi trovava seduta, me li tirava di tallone, dove c’è la milza ma anche dall’altra parte dove la milza non c’è. Ricordo che scricchiolava la seggiola e io mi dispiacevo più per quella, un regalo di mio padre quando ci siamo sposati da ragazzini. Ho visto il babbo in auto con il tavolo e le sedie legate sul tetto che a slegarle grondava sudore sotto il sole bianco della casa nuova. Questo è l’uomo della mia vita e io lo sto lasciando, ho pensato mentre mi baciava non toccandomi con altro che con le labbra per non sporcarmi. Allora non mi sedevo mai ma stavo in piedi, capivo che Gianni sbuffava e girava su se stesso come il cane quando caga. Veniva da me. “Che fai, Gianni, dai, basta, per favore, ho ancora il livido.” Lui niente, come non mi sentisse. Se l’avesse saputo papà, l’avrebbe fracassato. Che facevo, raccontavo in giro di avere sposato uno stronzo? Me lo tenevo, solo quello. 50 Pugni, che pugni. Un giorno mi sono sentita cadere l’occhio nella guancia. Non deglutivo per la paura di ingoiarlo. Sai che c’è? Non ricordo nemmeno perché quel pugno. Non riesco a mettere insieme le botte con le colpe, le ho tutte nella testa ma in cassetti separati, non ho più i collegamenti. Posso fare l’elenco delle colpe e l’elenco delle botte, senza dimenticarmene una, ma quando il giudice mi ha chiesto dove andava messo quello schiaffo, di che stavamo discutendo, cosa avevo combinato, mi è venuto il mal di mare. Il mio avvocato mi aveva avvisata. “Questo è un problema.” “Ma che problema? Che cambia se mi ha morso per un caffè freddo o per una spesa in più?” “Cambia, cambia”, mi ha detto lui. Aveva ragione, eccome. Il giudice mi ha accarezzato la mano, io sapevo che mi capiva, ma “la ricostruzione dei fatti è un elemento essenziale”, ha detto. Tre anni in tribunale, caldissimo col caldo e gelido quando fuori fa freddo. Ho partecipato a così tante udienze che ho comprato vestiti nuovi. Mi vergognavo, pensa se mi vedono sempre vestita uguale. Che morta di fame. Ho lasciato perdere anche per questo. Non potevo farmi vedere ogni sabato al mercato. “La Sonia è sempre a fare spese con i soldi del marito che ha cacciato di casa”, dicevano in paese. Spiegagli che sono stati i suoi figli a togliergli il saluto, a Gianni, dopo avergli ordinato di non tornare più. I soldi, che soldi? Lui mi aveva giurato di farmi morire di fame. I giudici l’hanno costretto a dare un congruo assegno divorzile alla ex coniuge, che sono io, il cui importo tenga conto della mancanza di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarseli a causa dell’età avanzata, dell’assenza di redditi propri e di abilità al 51 lavoro. Ma Gianni mi ha spaccato la testa con il manico della vanga, che se ne fa del foglio del tribunale? “Avrebbe dovuto lasciarlo prima”, dicevano nei bar e al banco del pesce. “Se l’è tenuto per cinquant’anni e poi le è scoppiata in testa la sbirritudine?”, dicevano. A me però non dicevano niente, mi guardavano chiamandomi poverina a bassa voce. Le donne ai mariti rispondevano: “Bah, chissà”. Io invece Gianni l’ho lasciato quando sono cresciuti i miei figli, quando sono stati in grado di capire, quando hanno potuto decidere se difendermi. E mi hanno difeso, anche se non è bastato. Lui, Gianni, racconta che è colpa di Luciana Ghisolfi. Anche adesso che sono morta spiega che, dal giorno che io e Luciana ci siamo incontrate, mi si è ingolfato il cervello. Brava donna Luciana. Al banco della frutta ha visto un taglio sul labbro. “Screpolato”, ho detto io. “Non si screpola un taglio di carne viva”, ha detto lei. “Ma sarà stato un bicchiere rotto”, ho detto io. Luciana esce di casa per abbracciare la gente. Dicono sia pazza. Se potesse raccoglierebbe in una sporta i mali del mondo. “Odia gli uomini”, dicono. Odia gli uomini, sì. E allora? Ha conosciuto gli uomini spolverando le loro orme sulle facce delle mogli. Dicono che ami le donne, la distruggono così, senza sapere che è vero. A Luciana Ghisolfi ho raccontato il curriculum, si dice così no?, da moglie pestata. Ho fatto figli, ho fatto la moglie, ho fatto da mangiare, ho pulito, ho riordinato, ho cresciuto e ho calmato, ho aperto e chiuso, ho portato le sue scuse, ho avvisato che non c’era, ho calmato i creditori, ho giurato che non c’era, 52 sono stata in salute. “Sì, va bene tutto, ma come stai?”, mi ha chiesto Luciana Ghisolfi e così ci siamo date appuntamento, l’ho fatta venire da me. No, non è vero che Luciana Ghisolfi mi ha convinto. Luciana Ghisolfi mi ha ascoltata. E mi sono fatta così pena mentre raccontavo la mia vita che mi è salita la voglia di raccontarla ai figli e poi con loro al maresciallo. Dal maresciallo ci sono andata dopo il parrucchiere, non ci ero mai andata, sempre con le forbici in casa a spanne e di fretta. Avevo certi bozzi sulla testa. Meglio, faccio io. Perché io, il Gianni, l’ho sempre difeso. Più le prendevo e più lo difendevo. Lo facevo per difendermi, per non fare la figura della cretina. “Sai Sonia, forse è arrivato il momento di pensare a te”, mi aveva detto Luciana, s’era messa una camicia coi fiori e con i cavalli. Non l’avevo mai vista in camicia. “È un giorno di festa”, ha detto. “Che festa?”, le ho chiesto e Luciana Ghisolfi mi ha spiegato che è sempre festa quando una donna comincia a vedersi. Vedersi? Aveva ragione, Luciana. Fuori dalla caserma mi sono sentita le mani, il collo, i gomiti, le gambe, i piedi, la schiena intera, sentivo le ginocchia, il caldo alle orecchie, mi sono contata i denti. Urca, eccomi qui. Ho aspettato Gianni quando è tornato a casa, sapeva di Campari, con la maglietta sbrodolata. “Gianni ci lasciamo”, gli ho detto. “Chi?”, mi ha chiesto. “Io e te.” “Ma finiscila, pensa ai tuoi figli.” È stata la prima volta che ho levato la faccia dallo schiaffo, mi ha presa di striscio, sull’angolo della mandibola, come uno spigolo. 53 “I figli lo sanno, Gianni.” “Che?”, mi chiese. Lì si è pentito di avere bevuto perché avrebbe voluto mirarmi meglio, più forte. Non mi ha picchiata. Muoveva gli occhi spaventati per cercare in casa un cannone e spararmi ma non ha alzato nessuna mano. Quando i miei figli sono arrivati per cacciarlo, Gianni era un che abbandonato nel suo salotto. Quel momento non mi va di ricordarlo perché ho capito che non ero mai riuscita ad aggiustare niente, a nascondere niente. Sono volate parole che io mi sono detta che scema che sono stata, tutti sapevano tutto e io scema a tenere in piedi la baracca. Scema non so, illusa, ha ragione Luciana.

Che non sarebbe stato semplice, Luciana me l’aveva detto. È andata così. La Guardia nazionale di DF avrebbe insistito per farlo tornare a casa – “È sempre suo marito” –, lo sapevo. Dovevo stare attenta, Luciana Ghisolfi ripeteva: “Stai attenta”. Ma Gianni non è cattivo. Gli uomini che alzano le mani non saprebbero mai farti del male perché non accumulano rabbia, hanno il pregio di sfogarla, non gli resta niente. Una cosa la devo dire, tanto da morta vale la pena essere sincera. Quando sono rimasta sola nel salottino, mi è scoppiato il cuore di felicità. Potevo fare così tante cose che mi girava la testa. Come da bambini, appena svegli pensando a che gioco giocare. Mi commuovevo da sola come una cretina. All’inizio pensavo che fosse malinconia, invece erano spazi aperti. Ridevo anche alle battute della televisione. Gianni mi odiava per questo. Ogni tanto mi telefonava per dirmi che sapeva che facevo la ragazzina. “Ma cosa pensi di andare in giro a fare cosa che sei vecchia e brutta e grassa?” Non era vero, non uscivo mai se non per 54 le uova e per la posta. Solo che Gianni mi conosceva, dopo tanti anni. Diceva Luciana Ghisolfi che è una questione di frequenze, come le radioline. Ci si sente su una frequenza libera che vibra nell’aria per chilometri e trasmette all’altro quello che si pensa, come si sta. “Sei andata via, ora spegnila”, mi diceva Luciana. “Ma Gianni non sa farsi da mangiare, non sa scegliere i pantaloni da indossare, non sa trattare con nessuno”, le dicevo io. “Futtitinni”, diceva lei. Un pomeriggio ho incontrato Gianni al molo, beveva vino in un bar in cui non era andato mai. “Dai Sonia, adesso basta. Ho capito quello che c’era da capire. Oggi torno a casa. Non ti faccio più niente. Stiamo tranquilli.” Aveva il filamento sull’angolo della bocca. “Non bevo nemmeno più”, mi ha detto. “Lo vedo Gianni”, ho detto io guardando il bicchiere. “Ma che c’entra, sono qui con amici.” Era da solo. Il barista mi osservava con odio mentre strofinava un bicchiere e poi il banco, il banco e poi il bicchiere. “Gianni mettiti in pace”, gli ho detto io. Il mare era grigio e tirava un vento che sapeva di spazzatura. “Guarda che non ce la fai da sola. Non ti restano i soldi per mangiare, quella casa è mia, se mi incazzo ti sbatto in mezzo a una strada. Non costringermi a rovinarti, Sonia.” “Ma perché non possiamo stare tranquilli?”, gli ho chiesto io. “Perché non possiamo stare come due persone che si vogliono bene?” Gianni si è aggrappato al tavolo, aveva la camicia abbottonata storta. “Non fare la puttana con me”, mi ha detto. Urlava. È scattato in piedi rovesciando vino sul tavolo di plastica blu con il marchio dei gelati. So che voleva infilarmi il tallone nel fianco. Il barista, io non l’avevo mai visto prima, non so nemmeno come si conoscono, gli è balzato addosso e diceva di lasciare perdere quella puttana che ero io. “Ti ammazzo”, mi ha detto Gianni. Ma quelli che menano le mani non ammazzano, i veri cattivi, i pericolosi, sono quelli che sembrano buoni perché tengono dentro tutto e poi esplodono. Sonia Quintili venne ammazzata con due colpi di fucile in via Cardinale Vincenzo Lauro, usciva dalla Farmacia Barbalace in cui aveva acquistato erbe che la aiutavano a dormire. Gianni Rotundo, l’uomo che Sonia aveva deciso di lasciare, l’aveva seguita con la sua auto e progettava l’omicidio da giorni. I carabinieri di DF trovarono nel cruscotto un foglio in cui l’omicida aveva appuntato gli spostamenti abituali della donna. Nella pagina c’era anche un disegno, con tratto molto elementare, del gioco dell’impiccato. I testimoni raccontarono che l’uomo procedeva a bassa velocità dietro la vittima che stava camminando, le si era affiancato e, dopo avere urlato “puttana” dal finestrino abbassato, le aveva sparato con il suo fucile semiautomatico legalmente detenuto con licenza di caccia. L’uomo venne ritrovato cadavere più tardi in località Doganieri, riverso sul sedile dopo essersi sparato un solo colpo in bocca. Per Sonia e Gianni il parroco volle celebrare un unico funerale, insieme, di fronte a poca gente, e nell’omelia recitò le parole che Gesù disse ai farisei (Matteo 19,6): “Quod Deus coniunxit, homo non separet”. Ciò che Dio ha unito, l’uomo non divida. I presenti all’orazione funebre convennero che quella tragica fine fosse una punizione divina, per entrambi. I figli non parteciparono, giù in città non si sono più visti.

(continua in libreria…)