La scrittrice di narrativa e saggistica Alexandra Kleeman torna in libreria con “Intuizioni”, una raccolta in cui l’autrice esplora il corso della vita umana dal principio alla fine… – Su ilLibraio.it in esclusiva un racconto

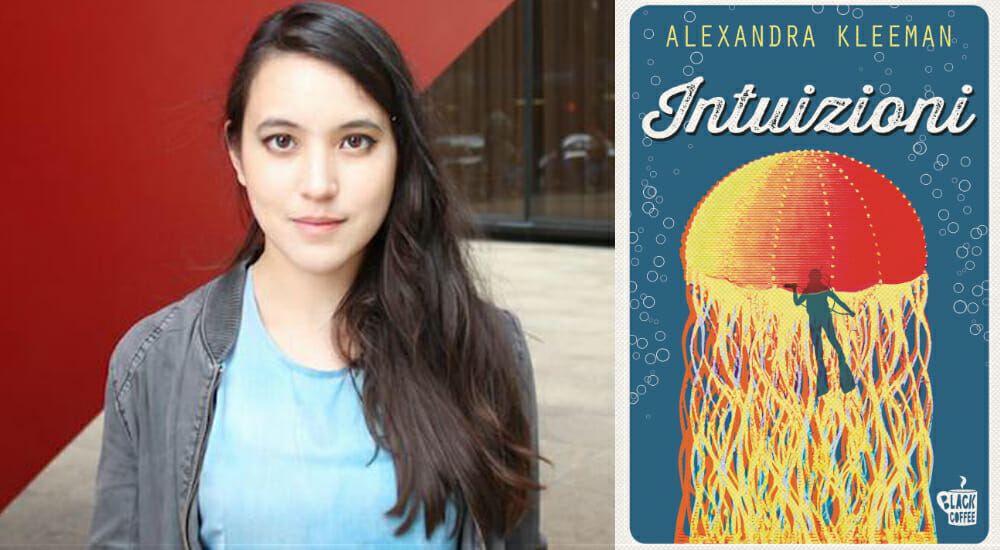

La 32enne scrittrice di narrativa e saggistica Alexandra Kleeman, vincitrice del Bard Fiction Prize e finalista del prestigioso Young Lions Award della New York Public Library, torna in libreria con una raccolta di racconti, Intuizioni, pubblicata da Edizioni Black Coffee (con la traduzione Sara Reggiani).

Nel suo romanzo d’esordio, Il corpo che vuoi, che le è valso paragoni con Pynchon, DeLillo e Marcus, in molti hanno visto una potente allegoria della nostra civiltà malata: ora, con la stessa inquietante lucidità, Kleeman osserva al microscopio dodici brandelli di un mondo che, seppur nostro, riconosciamo a stento.

La raccolta, suddivisa in tre parti, esplora il corso della vita umana dal principio alla fine: il disagio di nascere in un mondo già formato; il breve tempo che ci è concesso per capire che cosa il mondo si aspetti da noi e accontentarlo; l’attimo in cui si realizza che la fine è vicina e ancora si è ben lungi dall’aver svelato il mistero dell’esistenza.

Il titolo del libro è un omaggio a Ode: intuizioni di immortalità nei ricordi dell’infanzia di Wordsworth, tuttavia non è chiaro che cosa vi si intuisca, e di qualunque cosa si tratti ha poco a che vedere con una dolce promessa di immortalità. Immersi in un contesto familiarmente misterioso i personaggi di questi racconti si trovano a vivere situazioni e stati d’animo nuovi e spiazzanti: una donna è prigioniera di una vita preconfezionata in una stanza senza uscita; l’apocalisse opera per sottrazione, il mondo si svuota sotto gli occhi di chi lo abita; l’arte della danza è utilizzata come mezzo per addomesticare un ragazzino selvatico; la chiave per uscire vivi da un party è saper distinguere il sangue vero da quello finto.

Per gentile concessione della casa editrice, su ilLibraio.it un racconto:

INTUIZIONE

Stavo pensando a tutte le cose che mi piacciono delle porte. La loro forma, la massa, l’idea che siano fatte per essere attraversate liberamente dai corpi. La loro natura di buchi aperti in spazi in cui altrimenti saremmo intrappolati per sempre. A pensarci bene, i momenti migliori della mia vita erano stati preceduti da un passaggio attraverso una porta, in entrata o in uscita, o comunque caratterizzati dalla presenza di una porta sullo sfondo che offriva una via di fuga. Erano l’unica cosa che mi sembrasse realmente reversibile: né inizio né fine, testimoni di un costante fluire tra punti intermedi e fermate temporanee. In questa revocabilità risiedeva il loro fascino, nella loro flessibilità e cedevolezza.

L’unica eccezione era questa porta, che sembrava conoscere una direzione soltanto.

Dall’esterno mi era sembrata come tutte le altre, ma più ci passavo sopra le mani e cercavo la fessura, con i polpastrelli e con le unghie, più ci sbattevo sopra i pugni, più lei mi restituiva nient’altro che la debole eco di una porta, senza quei pregi che tanto amavo. La maniglia era fissa, e toccando intorno sentivo la vernice, spessa e scura, su una superficie liscia. Se una speranza la offriva, era solo quella di un trompe-l’œil, una patina di vernice sottile stesa senza un preciso criterio. Mi voltai a cercare una via d’uscita alternativa.

Alle mie spalle le viscere di una casa: un tavolino da caffè, un divano, un tavolo da pranzo e delle sedie. Qualcosa che sembrava una cucina, sulla destra, poi un lungo e angusto corridoio che con ogni probabilità terminava in una stanza o un bagno. Era un appartamento modesto, originato o così pareva da un punto troppo piccolo perché qualcuno potesse entrarvi o uscirne. Sul divano era seduto un uomo. Mi guardava con il capo inclinato di lato.

Che cosa cerchi?, chiese.

Non funziona, questa porta?, dissi.

Che domanda, rispose.

La sua reazione mi infastidì non poco. Sì, lo capivo anch’io di aver fatto una domanda strana, ma vista la situazione, senza dubbio strana di per sé, sembrava anche l’unica possibile. E il fatto che non l’avesse formulata lui per primo lo rendeva automaticamente l’elemento più strano fra i due, se non altro in base ai criteri di giudizio del mondo esterno.

Perdonami, che maniere sono mai queste, disse. Accomodati, prego, posso offrirti qualcosa?

Ero appena entrata, una completa sconosciuta, e iniziai a graffiare le pareti, ad artigliare quella forma di porta dipinta sul muro. Volevo che anche lui si sentisse come me, prigioniero e bisognoso di risposte. Avrebbe dovuto chiedere a me, pretendere che gli dicessi perché ero lì e soprattutto chi ero.

Non mi chiedi come sono entrata?, dissi.

Rise. Va bene, disse, ci sto. Come sei entrata?

Non saprei, risposi.

Ora che abbiamo stabilito questo, osservò bonariamente, dimmi, vuoi o non vuoi qualcosa da mangiare, o da bere? Si alzò e si diresse verso il tavolo.

Può interessarti anche

Un tempo avevo un topo addomesticato, nient’altro che un topo come tanti che aveva deciso di stabilirsi nella nostra cucina, dietro il forno. Un fine settimana mia madre l’aveva catturato e io l’avevo supplicata in ginocchio di darlo a me invece di schiacciargli la testa con un martello e gettarlo nello scarico, come aveva minacciato più volte di fare. Era un topo carino, ma non si faceva una ragione di vivere dentro una gabbia. Emanava un odoraccio selvatico e non sembrava pulirsi un granché. Non potevo giocarci perché era aggressivo, sporco, ma mi piaceva premere la faccia sulle pareti di plastica della sua teca e guardarlo mentre ne graffiava furiosamente i confini, e ogni volta mi assicuravo di assumere un’espressione che fosse il riflesso della sua frustrazione, perché non pensasse di essere diventato matto.

L’uomo stava versando del vino in un bicchiere e non sembrava che mi guardasse.

Hai dei begli occhi, disse d’un tratto.

Detestavo quel genere di complimenti, quelli che ti isolavano una parte del corpo e la mettevano in bella mostra su un vassoio. Impiegavo sempre un po’ a riappropriarmene, a reinglobarla nel tutto. Il complimento migliore che potessero farmi era vago, plausibile. Vai bene, o Tranquilla, migliorerai.

Eh, risposi.

Mi porse il bicchiere e cominciò a dirmi delle cose. Mi descrisse i suoi sentimenti in merito alla religione e agli sport organizzati, riguardo alle organizzazioni in generale, agli organi del corpo (il fegato era il suo preferito, e a sua detta un organo spesso sottovalutato) e all’economia basata su frutta e verdura biologica. Inizialmente mi sentii aggredita, ma col passare del tempo iniziai a percepire un senso di gratificazione e pace sempre più profondo. Era lui a inculcarmelo a parole, attraverso la pelle. Non era qualcosa in particolare che aveva detto, ma il semplice fatto che continuasse a parlare, a prescindere che rispondessi o meno. Per certi versi quel flusso costante di parole poteva sembrare invasivo, qualcosa su cui potevo agire solo partecipando, ma la percepivo più come la luce che illumina una stanza, una fiera e ineluttabile presenza che tuttavia non costituisce una minaccia per nessuno.

Quell’impressione di diminuzione del disagio che mi veniva da dentro, e in modo del tutto inaspettato, era di per sé fonte di un disagio profondo. Mentre sedevo immobile in uno stato di graduale rilassamento, sapevo in realtà di dover agire in fretta, agire scappando il più lontano possibile da quella claustrofobica casa.

Potrei usare il bagno?, chiesi.

Non ti serve il bagno, rispose, come se fosse un fatto letto di recente sul giornale. Ed era vero: nel mio fisico non era cambiato nulla da quando avevo messo piede in quel luogo. Non avevo sviluppato né sete, né fame, per quanto la mia mente fosse in perpetuo tumulto.

Volevo dire che avrei necessità di andare da sola nell’altra stanza, mi corressi.

Per quale motivo?, chiese.

Non avevo la risposta pronta. Non potevo dirgli che avrei cercato una porta vera o una finestra da scavalcare senza dare l’impressione dell’ingrata. Non mi veniva in mente nessun modo per dirgli che volevo andare via senza sembrargli una pazza, una che non aveva alcun controllo sulle proprie scelte. Non mi veniva in mente proprio nulla: si stava così caldi lì dentro rispetto a fuori, e l’aria sembrava più densa e dolce, come miele liquefatto.

Per preparare una torta?, azzardai.

Ma è un’idea magnifica, magari avremo qualcosa da festeggiare in futuro, disse e mi strizzò l’occhio.

Abbandonai la stanza prima di individuare che cosa nella sua risposta mi avesse irritato. Forse il fatto che avesse accennato a un possibile futuro insieme? Un futuro in cui avrei continuato a non avere modo di uscire da quella casa? Era la sua presunzione di credere che la torta sarebbe stata per lui, quando neanche sapevo perché la preparavo?

Ero in cucina e almeno per il momento potevo contare sul fatto che il nuovo compito mi avrebbe distolto dalle mie elucubrazioni. Presi cacao, zucchero, farina, sale, lievito, estratto di vaniglia e burro dai vari pensili della cucina. Il buffo era che in cucina ci fossero tutti gli ingredienti: c’era tutto l’occorrente, ma solo quello. Il frigorifero conteneva un panetto di burro e quattro uova, nient’altro. Gli armadietti contenevano solo gli elementi secchi che mi servivano, e per una torta soltanto. Questo fatto sembrava avere una qualche incidenza sulla mia situazione, e lo misi da parte per tornarci sopra in seguito.

Sin da piccola avevo stabilito che mi era permesso non pensare a una cosa cui dovevo pensare a patto che pensassi a un altro problema cui avevo evitato di pensare in passato. In tal modo non mi sarei mai completamente sottratta alle mie responsabilità e non sarei nemmeno stata costretta ad affrontare il più difficile dei problemi nel momento preciso in cui sorgeva. In quel particolare frangente decisi che avrei provato a riflettere sulla questione della reversibilità e irreversibilità dei processi fisici. Perché era vero che si poteva mescolare dello zucchero in una tazza di tè, ma non il contrario? Perché l’esistenza degli esseri viventi avanzava in una sola direzione, sempre quella, senza pause né fermate?

Facendo ricorso alle mie energie unii in una ciotola gli ingredienti della torta. Lo feci di mia spontanea volontà, liberamente. Perché allora non c’era energia né volontà capace di separare quel che avevo unito, tornare al punto di partenza, quando tutti gli ingredienti erano ancora intatti e carichi di potenziale? Se avessi potuto disfare la torta ordinatamente come l’avevo fatta, sarei potuta restare da sola in quella stanza per sempre, a fare e disfare, senza dover avere niente a che fare con l’uomo nell’altra stanza, il quale sembrava essersi fatto su di me idee che non condividevo.

Proprio allora mi resi conto di aver scordato il bicarbonato e che questa mancanza avrebbe reso la torta peggiore, anche se non avrei saputo dire perché.

Tornai in soggiorno per domandargli se avesse del bicarbonato in qualche posto in cui non avevo controllato, ma arrivando lo vidi nascondere qualcosa sotto il tavolo.

Che fai?, chiesi.

Che fai tu, vuoi rovinare la sorpresa?, ribatté.

Avrei domandato di che si trattava ma ero certa che non ci avrebbe portato da nessuna parte, o che comunque la faccenda avrebbe preso una brutta piega. Così domandai del bicarbonato. La sua reazione fu di risentimento.

Lì dentro dovrebbe esserci tutto quello che ti serve, disse. Avrai capito male la ricetta, aggiunse.

Con un’espressione arrabbiata afferrai un piatto e lo ruppi a terra.

Sembrava che trovandoci in uno spazio così ristretto e intimo, non potessimo fare a meno di avere un rapporto e non potendo non avere un rapporto, mi parve che fosse il momento giusto per esprimere rabbia, così in futuro si sarebbe ben guardato dallo scaricare la colpa su di me.

All’improvviso anche lui assunse un’espressione arrabbiata, e afferrò un piatto più grande per infrangerlo accanto al mio.

Restammo lì, con i cocci dei piatti sparpagliati sul pavimento tra noi. Poi lui parlò.

Scusa, disse.

Non avevo altra scelta che scusarmi a mia volta. Il suo pentimento aveva lasciato un residuo in me, nel mio pensiero, e continuare senza andargli incontro avrebbe creato un’atmosfera strana in casa. L’avrebbe inquinata. Così chiesi scusa anch’io, ma cercando di ridurre l’enfasi borbottando.

C’è una domanda che vorrei farti, disse.

Assunsi una postura più consona ad accogliere una domanda. Ora ero accovacciata sul divano con le gambe premute contro il petto, a mo’ di riparo da ciò che stava accadendo.

La domanda è, iniziò. Sin dal primo momento che ti ho vista ho capito che non avrei mai incontrato un’altra persona come te. Sei diversa da tutte le altre. È tanto tempo che non incontro qualcuno come te. Che ne dici di essere una coppia?

Stava andando tutto troppo in fretta. Dovevo prendere tempo.

Quand’è che mi hai visto per la prima volta?, chiesi.

Sembra trascorsa una vita, rispose.

Non credi che anche questo momento ne faccia parte?

Si strinse nelle spalle. Sei scostante, disse. Avrai i tuoi trascorsi, aggiunse.

Mi alzai per tornare in cucina a mettere la torta in forno. Il risultato forse sarebbe stato deludente, per la torta e per chi l’avrebbe mangiata. Non c’erano i presupposti perché la torta venisse bene, essendo stata preparata per motivi non chiari e mancando di un ingrediente fondamentale. Ma cos’altro c’era da fare? Una torta mediocre non era forse meglio che un mediocre impasto per torta?

Ciò che desideravo davvero era chiamarmi fuori da questo nesso tra me e la torta, un nesso cui a quanto pareva non potevo sottrarmi in quella casa che ora era la mia casa. Il semplice esserci mi stava cambiando: non potevo evitare di vedere o notare le circostanze che vi si creavano, e siccome non c’era nessun altro a parte me, le circostanze non potevano fare a meno di coinvolgermi. Decisi di concentrarmi sui moti orbitanti della luna intorno alla Terra e cosa sarebbe potuto accadere se la forza esercitata dall’una sull’altra avesse ecceduto le aspettative, portandole a una scomoda prossimità e facendole scontrare in un evento catastrofico. Ma lui stava già occupando talmente tanto spazio nella mia mente che non potevo più girargli intorno, spiare da sopra la sua spalla le cose che conoscevo prima di entrare nella casa. Che cosa intendeva accennando a una sorpresa e a un’occasione di festeggiamento? Quanto tempo era trascorso dentro di lui, ed era così diverso da quello trascorso dentro di me? Oppure ero solo una persona scostante con serie difficoltà a instaurare legami col prossimo? Non volevo essere un tipo difficile, ma percepivo quella diffidenza come parte di me, una parte cui non ero disposta a rinunciare in favore di nuovi aspetti di una me che ancora non esisteva.

Portai il forno a centosettanta gradi. In quella casa tutto sembrava accadere a un ritmo inusuale. La torta avrebbe impiegato i canonici venticinque, trenta minuti a cuocersi? O avrei dovuto provare a calcolare le oscillazioni temporali della casa e di conseguenza il tempo di cottura della torta?

Infilai la torta in forno e tornai in soggiorno. Mi sei mancata, disse lui.

Anche tu mi sei mancato, dissi io.

Ero sconvolta. Quella frase sembrava scaturita da un punto dentro la mia bocca più infossato dei denti, della lingua o del riflesso faringeo. Proveniva da un luogo profondo, prodotta da un organo di cui non conoscevo il nome, un organo che non era mai stato scoperto, e che probabilmente di fatto non esisteva.

Lui sorrise con calore e mi prese la mano. Era strano toccare la sua mano, ma fu più piacevole di quanto mi aspettassi. Analizzando per la seconda volta la sensazione, però, scoprii di non ricordare di essermi mai aspettata niente di diverso.

Adesso ce ne stavamo mano nella mano, e niente più. Cominciai a pensare a delle parole che conoscevo, tanto per fare, per riempire lo spazio vuoto nella mia testa. Divano, pensai. Cuociriso, pensai.

Sembravano parole diverse. Significavano un po’ meno, esprimevano un po’ meno, ma per qualche motivo erano più piene: non avevo mai fatto caso alla quantità del suono che produce una parola, come ti riempie la bocca di assenza, di un vuoto che puoi toccare con la lingua, succhiare come un sassolino. Stomaco, pensai. Varietà, pensai. Aspettativa. Intuizione. Infiltrazione. Infiltrazione: ci giocherellai con la lingua. Sembrava ostile, come chi fa irruzione in una casa o si atteggia a persona degna di fiducia. Ma aveva anche un bellissimo suono, liscio al centro e increspato ai bordi, e mentre me lo gustavo prese a sprigionare un sapore delizioso, che mi fece pensare all’acqua che filtra in e da una pezzuola di stoffa, che si muove attraverso di essa, che impregna e si insinua nel tessuto finendo per trascinare via con sé pallidi fremiti di colore, memoria, resistenza eccetera, e a quel punto iniziai a sentirmi come uno di quei cenci delle pubblicità televisive, che dopo esser stato lavato con un certo detergente risulta non solo bianco, ma setoso e profumato di montagna.

All’improvviso mi ricordai della torta.

Devo togliere la torta dal forno, dissi. Corri, fece lui.

Attraversai la stanza ed entrai in cucina sperando bene per la torta. Non sarebbe stata di certo una bella torta, ma avrebbe comunque avuto un buon sapore di burro, zucchero e cacao, che era ciò di cui era fatta, e quanto mai poteva essere cattiva?

In cucina estrassi la torta dal forno con l’ausilio di due graziosi guanti e la portai in tavola. Mentre la posavo, notai che sopra c’era una scritta di glassa azzurra.

Congratulazioni?, lessi.

Congratulazioni per cosa?, gli domandai.

È tua la sorpresa, rispose. Avevo una strana sensazione alla bocca dello stomaco.

Avanzò verso di me con qualcosa fra le braccia. Quando fu vicino, vidi che quel qualcosa aveva una faccia. Guarda un po’ chi c’è, disse lui, sorridendomi.

Chi c’è?, chiesi.

Non lo sai?, fece lui.

Guardai meglio. Era un bambino di proporzioni nella media. Non sembrava un neonato, ma nemmeno molto più grande. Non si capiva se mi assomigliasse. Eravamo simili nella misura in cui eravamo entrambi umani, con occhi e nasi al posto giusto. Ma ancora era difficile dire se ci assomigliassimo.

Perché non lo tieni un po’?, mi disse e me lo mise in braccio.

Non lo so, dissi.

In quell’istante il bambino iniziò a piangere e lui mi porse un cucchiaino con della poltiglia sopra.

Qualcosa mi diceva che se gli avessi messo il cibo in bocca, non sarei più stata autorizzata a lasciare quella casa. Ma se non lo facevo io, chi? Lui no di certo, e il bambino neanche finché non avesse avuto almeno una settimana in più d’età. Potevo solo tergiversare e aspettare di vedere che piega avessero preso le cose, imparare a far passare il tempo più velocemente finché il piccolo non fosse cresciuto e fosse andato per la sua strada. Allora forse avrei potuto sgattaiolare fuori dalla breccia che aveva aperto.

Digli qualcosa, fece lui.

Guardai il bambino, e nella mia mente e nella mia bocca non si formò un singolo pensiero. Non sapevo che genere di cose si dicessero a un bambino. Non avevo idea del perché avrei dovuto dirgli qualcosa. Lo tenevo e basta, con attenzione, come un sacco di mele. Poi, mentre lui mi fissava incoraggiandomi con lo sguardo, iniziai a elencare in ordine, per mancanza di meglio da dire, tutte le parole che avessi mai conosciuto.

Può interessarti anche