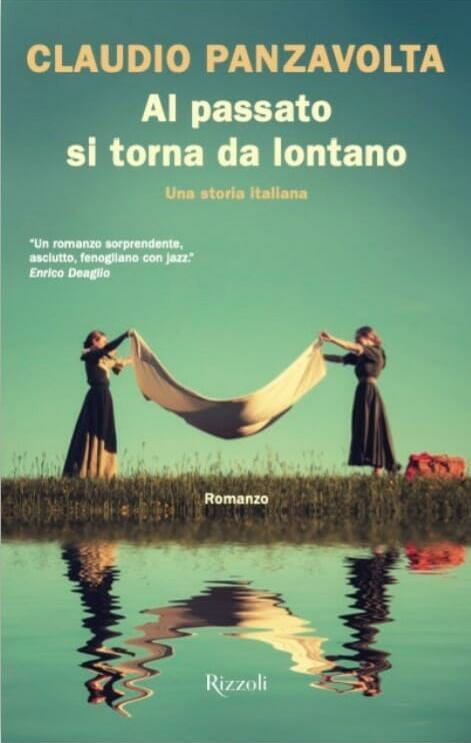

Attraverso una narrazione arricchita da fotografie e mappe narrative, Claudio Panzavolta nel suo nuovo romanzo, “Al passato si torna da lontano”, racconta l’epopea di una famiglia italiana – Su ilLibraio.it un estratto

Anita non dimenticherà mai quando, ancora bambina, i fascisti la strapparono dalle braccia di sua madre, che poi fucilarono. Non scorderà nemmeno il ritorno del padre dalla Germania, così deperito da essere irriconoscibile. La fine della guerra significa per Anita la possibilità di ricominciare, con il padre ritrovato, e con la zia Ada, che si è sempre presa cura di lei e di sua sorella Edda. Anita crescerà attraversando la giovinezza alla ricerca di giustizia, quella giustizia che sua madre non ha potuto ottenere, ponendosi spesso in conflitto con la sorella Edda, di indole più schiva e conservatrice.

Al passato si torna da lontano (Rizzoli) di Claudio Panzavolta racconta un’epopea familiare, quella della famiglia Castellari, che prende vita nel ventennio italiano in un piccolo paese romagnolo. Tensioni politiche, scoperte scientifiche, conquiste civili vengono narrate con la storia dei Castellari, anche tramite fotografie e mappe narrative che la arricchiscono con nuovi dettagli.

Panzavolta, classe 1982, che lavora come editor per la casa editrice Marsilio e insegna al Master in Editoria dell’Università degli Studi di Verona, è al suo secondo romanzo: nel 2014 ha pubblicato il L’ultima estate al Bagno Delfino.

Può interessarti anche

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto:

Ricordo di Anita numero due

Ada l’ho sempre chiamata così. “Zia”, e basta. Non mi veniva di chiamarla in un altro modo. Ti dicevo che una volta… anzi, adesso che mi ci fai pensare è stato proprio quando eravamo in treno, per rientrare al paese insieme a lei e alle sue due valigie; sì, è stato allora che ci ha raccontato del primo bombardamento in città. Disse che lei e una sua vicina, tornando a casa dal rifugio dove si erano nascoste, erano passate per lo Stradone. Volevano andare alla camera mortuaria, a vedere i cadaveri. La zia era una curiosa, non le piaceva rimanere indietro su qualcosa. Insomma, fatto sta che lungo lo Stradone… ce l’hai presente com’è fatto, vero? Ecco, alcune persone erano rimaste lì, sedute sulle panchine, sotto i platani. Sembrava che dormissero, e invece se tu ci facevi così, raccontò la zia, se le scuotevi un po’, loro barabóm!, cadevano per terra. Sullo Stradone c’era già quel fosso, che non è mica tanto profondo, lo sai: era stata tutta una questione di riflessi, e quelli che avevano avuto la prontezza di buttarcisi lunghi e distesi, be’, quelli si erano salvati. Gli altri, invece, erano stati uccisi dallo spostamento d’aria; lo sbalzo di pressione deve avergli spremuto il cuore, schiacciandoli contro lo schienale delle panchine. La bomba era esplosa poco più in là, a una ventina di metri o giù di lì. Di per sé quei poveretti non li aveva nemmeno sfiorati. Non avevano schegge, né ferite. Erano intatti, però morti. L’ospedale Stecchini invece era venuto giù, preso in pieno. Un mucchio di macerie. C’erano delle donne che avevano partorito, là dentro; tutte passate a miglior vita, insieme ai loro bambini e a chissà quanti altri pazienti, infermiere, dottori. In uno dei libri che tengo su quella mensola, mi sembra che ci sia anche una fotografia, se dopo la vuoi cercare. Comunque, per tornare alla zia, ricordo che durante il breve viaggio che abbiamo fatto per portarla con noi in paese non si dava pace. Scossava le gambe, si mangiava le unghie, strofinava il naso sul polsino della camicetta. Insomma, era inquieta. Solo quando il treno cominciò a rallentare la vidi posare la sua mano su quella della mamma: le raccontò che mentre i sopravvissuti si riprendevano dallo spavento e la sua vicina piangeva in preda a una crisi di nervi, lei aveva frugato dentro le tasche dei morti. «Erano ancora caldi» disse. Non ne aveva lasciato indietro nemmeno uno: era stata metodica, come al solito. E fortunata, bada bene, perché aveva trovato tessere annonarie, qualche lira, un portasigarette d’argento, due anelli, una catenella con un crocifisso d’oro… oro vero, eh! In tempi come quelli non era un bottino da poco, anzi; tanto più se si abitava in città, anche se lei ci era finita solo per lavoro; là erano messi peggio che da noi, su in paese la guerra ci ha tartassato un po’ meno: le tragedie non sono mancate neppure lì – e te lo dice una che lo sa bene –, però, ecco, tutto sommato la vita era più facile. La fame, per esempio. La fame noi non la soffrivamo come chi stava in città. Ci si aiutava, e poi avevamo i campi, e le fattorie, con le bestie e tutto. Ma per tornare a quel giorno, prima che il treno si fermasse alla stazione mia mamma guardò la zia dritta negli occhi e le disse: «Erano morti, quella roba non gli serviva più». Lei si abbandonò contro il sedile e tirò un bel sospiro, dopodiché scattò in piedi e iniziò a tirare giù i suoi bagagli. Le erano bastate quelle poche parole di mia madre per liberarsi dei sensi di colpa. Anche se, secondo me, in colpa per quella ruberia lì non ci si è mai sentita, né allora né mai. Preoccuparsi di quello che gli altri avrebbero potuto pensare di lei, ecco, questo forse sì. Ma di cosa potevano pensare i morti…no, quello no. La zia è sempre stata così: se vedeva un’op- portunità a portata di mano stai pur sicuro che non se la lasciava scappare. E lo stesso valeva con le disgrazie, ma all’opposto: riusciva a schivarle, aveva una specie di sesto senso. O magari era solo il suo e il nostro destino, chi lo sa.

(continua in libreria…)