“Inginocchiata ai piedi di un vecchio altare domestico – un tarlato altarino pensile ad angolo in onore di Santa Rita da Cascia – da più di mezz’ora mia nonna Pasquina sta recitando il rosario sperando in un intervento diretto, e finalmente risolutivo, da parte della santa dei miracoli impossibili…” – Su ilLibraio.it il racconto “Spade della Vandea” di Francesco Permunian, che torna ora in libreria con “Giorni di collera e di annientamento”, un amore folle ai tempi del Covid e una critica al sistema letterario italiano, in una commedia popolata dai personaggi tipici della provincia italiana

Il dottor Lunfardo, in arte Don Fifì, sognava di diventare un cantante confidenziale, un crooner alla Bing Crosby. Disgraziatamente, ha invece scritto un libro e ha avuto un successo clamoroso: ha vinto il Premio Strega e si è rovinato la vita. Ora cerca invano un po’ di quiete, sulle rive del lago di Garda, assediato da seccatori, familiari, incubi e ipocondria.

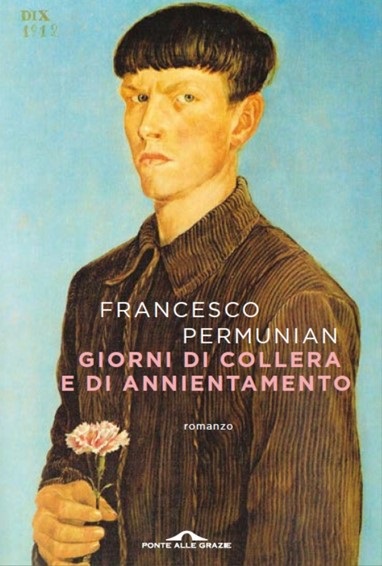

Inizia così il nuovo romanzo di Francesco Permunian (in copertina, nella foto di Pino Mongiello, ndr), già autore di diversi libri, tra cui Costellazioni del crepuscolo (il Saggiatore) e Sillabario dell’amor crudele (Chiarelettere) col quale ha vinto il Premio Dessì. Ora, intorno all’eroe di Giorni di collera e di annientamento (in uscita per Ponte alle Grazie), si dimena una miriade di soggetti improbabili.

Può interessarti anche

Procaci prostitute neofasciste in sella a rombanti sidecar Zundapp della Wehrmacht, anziani dentisti sulla strada della demenza sempre fedeli al proprio trapano a pedale, demoniache sirene palustri, barboni ferroviari un tempo re della rubinetteria di lusso, pellegrini invasati tra Lourdes e i santuari gardesani, stagisti stalker, suicidi improbabili, aspiranti scrittrici vanagloriose, impegnativi ménage à trois condotti da bambole di celluloide gelose… E, sullo sfondo, la provincia italiana all’epoca della pandemia globale.

Un circo, un “bislacco e sguaiato teatrino umano”: Permunian consegna con Giorni di collera e di annientamento un romanzo giocoso e feroce, una satira spietata, popolata da personaggi assurdi, grotteschi, umani troppo umani.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo un racconto di Permunian intitolato Spade della Vandea:

“Sono cresciuto immerso nell’educazione cattolica fino al midollo. Non importa quanto tempo sia passato, è come il peccato originale: un fardello che ti porti dentro e non puoi liberartene”

(Maurizio Cattelan)

Inginocchiata ai piedi di un vecchio altare domestico – un tarlato altarino pensile ad angolo in onore di Santa Rita da Cascia – da più di mezz’ora mia nonna Pasquina sta recitando il rosario sperando in un intervento diretto, e finalmente risolutivo, da parte della santa dei miracoli impossibili.

Di solito offre le sue preghiere in suffragio delle anime del Purgatorio; oggi però sta pregando per l’anima di papa Francesco, essendo vivamente preoccupata per le imminenti decisioni del pontefice in merito alle apparizioni di Medjugorje. Teme il peggio. Il responso della commissione presieduta dal cardinale Biffi non ha dato l’esito previsto. Si sperava che Biffi ci mettesse una pezza e tutto continuasse come prima, e invece tutto è andato storto.

Non solo sono state messe in dubbio le visioni della Madonna, la loro autenticità, adesso pare che anche le veggenti di Medjugorje siano finite sotto indagine per i troppi incontri quotidiani con la madre di Gesù. Evidentemente il troppo storpia! ecco cosa devono aver pensato in Vaticano.

“Vuoi vedere che il diavolo ci ha messo lo zampino?” ha pensato invece Pasquina al termine del rosario, pretendendo di essere accompagnata a una seduta spiritica organizzata dalle comari del quartiere. Quale estrema ratio, difatti, lei e le sue amiche (una combriccola di vecchie betòneghe spettegolanti) sarebbero intenzionate a interpellare direttamente alcuni fantomatici “spiriti benigni”, visto e considerato che gli angeli non avevano fatto appieno il loro dovere. O forse l’avevano fatto male, con noncuranza, non riuscendo a perorare adeguatamente la causa di Medjugorje presso il supremo tribunale di Dio.

Vedendomi però alquanto perplesso davanti a tale richiesta (e a buon diritto, direi: sempre e comunque io mi sono trovato a disagio, fin da bambino, tra i demoni e i santi che folleggiavano nella mia folle famiglia! Sempre e comunque, ripeto, io mi sono sentito vittima di quella letale poltiglia di sacro e profano che mi ha intossicato l’infanzia!), notando quindi la mia più che giustificata e comprensibile titubanza, allora quell’adorabile bacchettona di mia nonna ha tirato fuori dalla borsa un’apposita tabella per le comunicazioni spiritiche.

Dopo di che, mentre l’accompagnavo in auto alla seduta, m’ha letto per mia norma e regola tutte queste castronerie: “Per ciò che riguarda i partecipanti, è opportuno ricordare che non debbono esservi, tra essi, né scettici né dubitosi, né – tantomeno – sarcastici negatori della realtà spiritica. Basta una sola presenza ostile a compromettere i risultati: fede, serietà e raccoglimento sono alla base di buone comunicazioni. Le sedute non debbono aver luogo né per gioco, né per semplice curiosità, né leggermente, altrimenti potrebbero attirare spiriti malvagi e ingannatori”.

Tutte raccomandazioni che, bene o male, si ritrovano puntualmente in ogni setta esoterica. Per dire, sia la Lega Teosofica – che ebbe sede a Roma in via Gregoriana – che i cosiddetti Magi di Ur (diretta emanazione di tale lega) propugnavano la formazione di “catene magiche” per influenzare i destini dell’umanità.

E di conseguenza avvertivano nelle loro riviste: “Coloro che, ritenendo di poterlo, vogliono entrare in questa catena, ci comunichino indirizzo, nome, cognome, e data di nascita”. Precisando che: “Coloro che da noi chiedono l’iniziazione come potrebbero chiedere che si estragga loro un dente, ovvero le visioni come potrebbero vederle al cinematografo, sbagliano strada. Salvo in casi di eccezione, noi ci limitiamo a dare delle vie e dei mezzi, affinché chi vuole faccia”.

È notte fonda. Il paese è immerso nel sonno, eppure io non riesco a chiudere occhio. Strani rumori e strepiti insoliti mi si agitano nel cervello, un gran baccano intercalato da schiamazzi e bestemmie. E da una congerie di oscenità così disgustose e ributtanti che provo vergogna anche solo a nominarle.

Che siano gli spiriti di nonna Pasquina, mi domando e chiedo, riunitisi in una catena magica contro di me? Che si siano offesi perché mi ero presentato alla seduta evocativa con due trecce di aglio nelle tasche della giacca? Comunque, aglio o non aglio, è da un pezzo che l’orologio del campanile ha battuto la mezzanotte ed io, anziché prendere sonno, sono afflitto da una smania che non mi dà requie. Tormentato ed esacerbato da una morbosa ed insana attenzione, ai limiti del patologico, per le minuzie e le cianfrusaglie del vivere in famiglia. In questa mia dolce e pazza famiglia!

Alludo, in particolare, a inezie e dettagli a cui non avevo mai fatto troppo caso – che so, il bottone di un vecchio grembiule scolastico, la stilografica del mio tragicomico esame di seconda elementare, la pipa impolverata di nonno Augusto e via discorrendo … – mi danzano davanti agli occhi come se fossero le miracolose apparizioni della madonna di Medjugorje. E così, andando avanti di questo passo, invece di addormentarmi che faccio? Mi perdo, da vero sciocco, nel vano inseguimento di esigue e volatili tracce di fantasmi domestici che, sotto sotto, mi deridono con le loro smorfie infernali.

Avendone testé evocata la pipa, tanto vale spendere due parole sul conto di quel tremendo “pippaiolo” che fu l’Augusto, il marito della Pasquina, del quale io ricordo ancora con terrore le interminabili pippe mistiche che ci ammanniva in tavola all’ora di pranzo.

A me, che allora frequentavo il ginnasio – ed ero l’unico in famiglia a continuare gli studi – spesso e volentieri il nonno si rivolgeva con fare da catechista, come a volermi tenere lontano dalle sirene dell’imperante cultura laicista.

Specie dalla perniciosa influenza dell’insegnante di filosofia, un barbuto ex sessantottino a infarcire le lezioni citando Sartre e Voltaire ad ogni piè sospinto, al punto da indurre il nonno a organizzare una raccolta di firme di genitori cattolici onde rimuovere dalla cattedra quell’odiatissimo ateo impenitente.

L’unico risultato fu che a rimetterci fu il sottoscritto in quanto il prof. in questione, oltre a tartassarmi ben bene, inaugurò un seminario su Il Candelaio di Giordano Bruno allo scopo di accusarmi, più o meno velatamente, di essere il nipote di un “novello Candelaio”.

E questo perché il nonno ricopriva, da tempo immemorabile, la carica di cerimoniere dei Sacri Tridui. Era cioè colui che coordinava e dirigeva la squadra di volontari che, durante la festività dei Defunti, accendevano e poi spegnevano, una ad una, le seicento candele che adornano quell’imponente apparato ligneo barocco tuttora presente nel duomo del nostro paese. Saputo della triste nomea che mi ero guadagnata per causa sua, un bel dì nonno Augusto si presentò a scuola per regolare definitivamente i conti. Si piazzò quindi davanti alla Sala Insegnanti da cui, di lì a un po’, uscì il suo nemico giurato in compagnia della collega di latino e greco, la sculettante signorina Noemi Maria T., che inevitabilmente attirò l’attenzione del nonno.

Fu il suo, va da sé, un severissimo sguardo censorio. Ma intriso altresì d’una improvvisa concupiscenza carnale, quasi un filo di bava senile che gli rigava il volto improvvisamente avvampato. Cosa che non sfuggì all’occhio allenato di quel libertino intellettuale che era il prof. di filosofia il quale, a bella posta, il giorno seguente mi diede un biglietto per il nonno contenente un’ennesima citazione. Tratta però non da Sartre o da Voltaire, bensì da un poeta, ossia dai Carmi di Orazio: “Fulgidas mirare nates Noemi / et nega, si vis, opus esse divom: / non modo ad faecesdaturexituras / scilicet anus” (“Guarda le fulgide chiappe di Noemi / e nega pure, se credi, che siano opera divina: / E’ evidente che il culo non esiste / solo per andare di corpo”).

Che dire, dopo tutto ciò? Dico solo che il nonno, punto sul vivo, rispose al guanto di sfida con un altro biglietto in cui minacciava peste e corna (“Si prepari, amico mio, per lei già si stanno spalancando le porte dell’Inferno!”) e, di rimando, il prof. non fu da meno (“Crepa prima tu, candelaio di merda!”). Insomma i due galletti avevano ingaggiato una sorta di guerriglia epistolare di cui io ero l’anello di congiunzione, in pratica il solerte e divertito postino dei loro messaggi sempre più ingiuriosi. Sempre più deliranti, al punto che la tenzone ebbe termine soltanto quando io venni iscritto nel liceo di un’altra città, obbligandomi così ad alzatacce antelucane per poter concludere gli studi.

Aggiungo infine che negli ultimi tempi, avviandosi ormai verso i novant’anni, l’Augusto iniziò a prepararsi al passo d’addio. Vale a dire a una buona morte cristiana, stando a ciò che ripeteva di continuo in quei giorni, tanto che la morte stessa gli pareva quasi una benedizione. La liberazione finale dai peccati del mondo.

“La vita di un vero credente altro non dovrebbe essere che una continua rincorsa per volare tra le braccia di Cristo!” – così ci ripeteva a pranzo e a cena, intrattenendoci con i suoi noiosi sermoni grazie ai quali s’illudeva di imitare i ben più celebri Discorsi a tavola di Martin Lutero.

Giunto tuttavia il momento fatale (accadde un giovedì, nel tardo pomeriggio, mentre recitava il rosario nella cappella del duomo), il nonno se ne andò in una maniera così squallida e umiliante – si cagò addosso dallo spavento! – da far morire di vergogna sia il sottoscritto che tutto il parentado.

Post Scriptum

Nonostante siano passati tanti anni (più di sessanta!), mi ricordo ancora il mio primo esame scolastico, una prova che allora avveniva in seconda elementare e consisteva nello svolgimento di un tema.

A quel tempo io ero un bambino spaurito e introverso, più a mio agio nel silenzio delle campagne del Polesine che nel chiasso di una scuola. Ero insomma talmente timido e imbranato da ammutolire davanti a un estraneo e siccome quel dì a presiedere l’esame c’era il direttore didattico in persona – un signore mai visto e dall’aria molto grave e severa – la conseguenza fu che a metà mattinata io non avevo ancora combinato nulla.

Con le lacrime agli occhi, continuavo a fissare impietrito il foglio bianco davanti a me. E, come non bastasse, ad un tratto udii il direttore chiedere all’insegnante se per caso fossi un “ritardato mentale”, o comunque un bambino “disturbato”… Quell’espressione – precoce disturbo psichico – la sentii benissimo, senza capirci nulla, in quanto il direttore la rivolse più volte alla mia maestra. Come a volersi sincerare se non fosse magari il caso di iscrivermi in una “differenziale”, ovverossia in una classe per bambini disabili.

Per fortuna lei, quella santa donna, mi difese a spada tratta mostrando il quaderno con i miei temi e pensierini, tutti da lei visti e corretti a suon di “Bene!” e “Benissimo!”.

A quel punto il direttore, messo davanti a quelle inoppugnabili prove, sbottò: “Ebbene, se questo fantolino oggi non vuol scrivere, possiamo sperare che sappia quantomeno cantare? Su, figlioli, cantaci l’inno della nostra amata Patria!”.

Al che io, presa la palla al balzo, mi misi la destra sul petto – come faceva mio nonno quando cantava i salmi in chiesa – e candidamente intonai l’incipit de La Vandeana.

Il che mi obbliga, gioco forza, a dire qualcosa di più sul conto dei miei nonni, due umiliati e offesi (scusate, ma è la definizione più calzante) che si aggrapparono alla religione cattolica quale unica ancora di salvezza. Come al solo e unico usbergo in grado di proteggerli dagli insulti della storia e del destino.

L’Augusto, che aveva fatto fortuna in Libia ai tempi del fascismo (e dove, in virtù del cosiddetto madamato, si era pure “sposato” con una giovanissima indigena), ebbene proprio a lui, dicevo, alla fine capitò di venire espropriato di ogni avere – di casa, terreni, e soldi – in seguito al colpo di stato del colonnello Ghedaffi.

Cosicché mio nonno tornò in Italia più povero di quando era partito, trasformandosi in un reazionario clerical fascista che sognava un improbabile ritorno al passato e il connubio fra il trono e l’altare. Ragion per cui oltre a Giovinezza, a me fece imparare a memoria anche La Vandeana obbligandomi a cantarla ai raduni dei reduci della Libia.(*)

Oppure nel corso delle ultime e sporadiche apparizioni pubbliche dell’onorevole Alfredo Covelli, il segretario del partito monarchico, sotto il cui palco il sottoscritto – con la sua stridula vocettaa da adolescente foruncoloso – gracchiava a pieni polmoni:

“Spade della Vandea, falci nella boscaglia /

Siamo dell’ascia ladri e cavalieri. /

Nella notte noi andiamo /

il vento freddo del terror non ci potrà fermare”.

(*) Per amore di verità storica, va ricordato che il 1911 fu l’anno in cui i primi italiani si insediarono in Libia, al tempo del governo di Giovanni Giolitti. E ne furono espulsi nel 1970, ai tempi di Moro e Andreotti.

L’accoglienza in Italia fu fredda: da molti erano visti come gli ultimi fascisti, i reduci del regime in Africa. Alcuni di loro si riunivano e conservarono inevitabilmente alcuni dei riti del fascismo, ultimi ricordi del periodo felice e normale vissuto in Libia. Le riunioni con le camicie nere, il saluto fascista, il rimpianto perenne di una vita in Libia che era stata consumata sotto la protezione e la guida del regime fascista.

Cfr. Vincenzo Nigro, La cacciata degli italiani di Libia, in la Repubblica del 7 ottobre 2020.

Ciò premesso, va altresì detto e ribadito che quell’esperienza africana restò per sempre nel cuore di mio nonno. Il quale, pervaso da una fede strenuamente bigotta e patriottarda, non si stancava di affliggerci con certi inverosimili racconti miracolistici riguardanti qualche suo compagno d’armi.

Come nel caso di quel Giacomo Cassetta che partì volontario per l’Africa Orientale nel maggio del 1940 e che nei pressi di Bardia (Libia) venne fatto prigioniero. Prigione da cui riuscì a scappare nottetempo anche se, durante la fuga, restò ferito a un piede. Il peregrinare nel deserto e le marce forzate lo ridussero presto in pessime condizioni.

Rimpatriato all’ospedale militare di Aversa e riportato quindi a casa dai genitori, il 25 febbraio 1945 il sopracitato signor Cassetta risulta essere infermo e, stando alla sua cartella clinica, in “grave stato di psicoastenia e con completo mutismo da circa due mesi”.

Il 28 febbraio, come da suo desiderio espresso a gesti, viene portato dagli amici e conoscenti davanti al Crocifisso di Cavarzere, al quale rimane aggrappato per alcuni minuti cominciando piano piano a muovere le labbra.

Quando si stacca, recita tutta la preghiera del Padre Nostro, parola per parola senza errori; riesce a stare in piedi da solo, senza che gli amici lo sorreggano.

Dopo di che inizia a camminare e scende i gradini esclamando: “ Sono guarito, evviva il Crocifisso!”.

E questo era il nonno Augusto… Quanto a nonna Pasquina, basti dire che lo sposò in seconde nozze dopo aver perso tutto (marito e figlio) in una foiba dell’Jugoslavia titina.

E detto ciò, credo non ci sia altro da aggiungere. L’orrore non sopporta le chiacchiere. Tant’è che io ho pensato subito a lei – e a tutte quelle come lei – quando l’altro dì, nel Giorno del Ricordo, ho letto su un quotidiano che “Una donna riconobbe fra le salme di un carico il proprio marito e il proprio figlio. L’infelice pianse e urlò disperata; poi si fissò nell’idea che la scarpa che il figlio aveva ancora indosso e che sembrava stratta per il piede gonfio per la putredine, dovesse far male “al suo bambino”.

Ed è sempre in considerazione di ciò, di tale orrore da lei subito, che io ho sempre perdonato alla Pasquina qualsiasi mattana e superstizione,come quella di sentir “volare i coltelli nell’aria”, o di voler “bonificare” i muri di casa in quanto impestati da voci maligne che si esprimono in lingua slava… Tutte cose dell’altro mondo, è ovvio. Tutte cose però che si agitano ancora nella mente della mia folle e dolcissima nonna.

Nota: il riferimento al “piede gonfio”sta in Foibe, in un baule il calvario istriano di Gian Antonio Stella, Il Corriere della Sera, mercoledì 10 febbraio 2021. La citazione in exergo deriva invece da un’intervista di Antonio Gnoli a Maurizio Cattelan apparsa di recente in Straparlando, la rubrica che Gnoli tiene da anni su Robinson/La Repubblica.

Fotografia header: Pino Mongiello