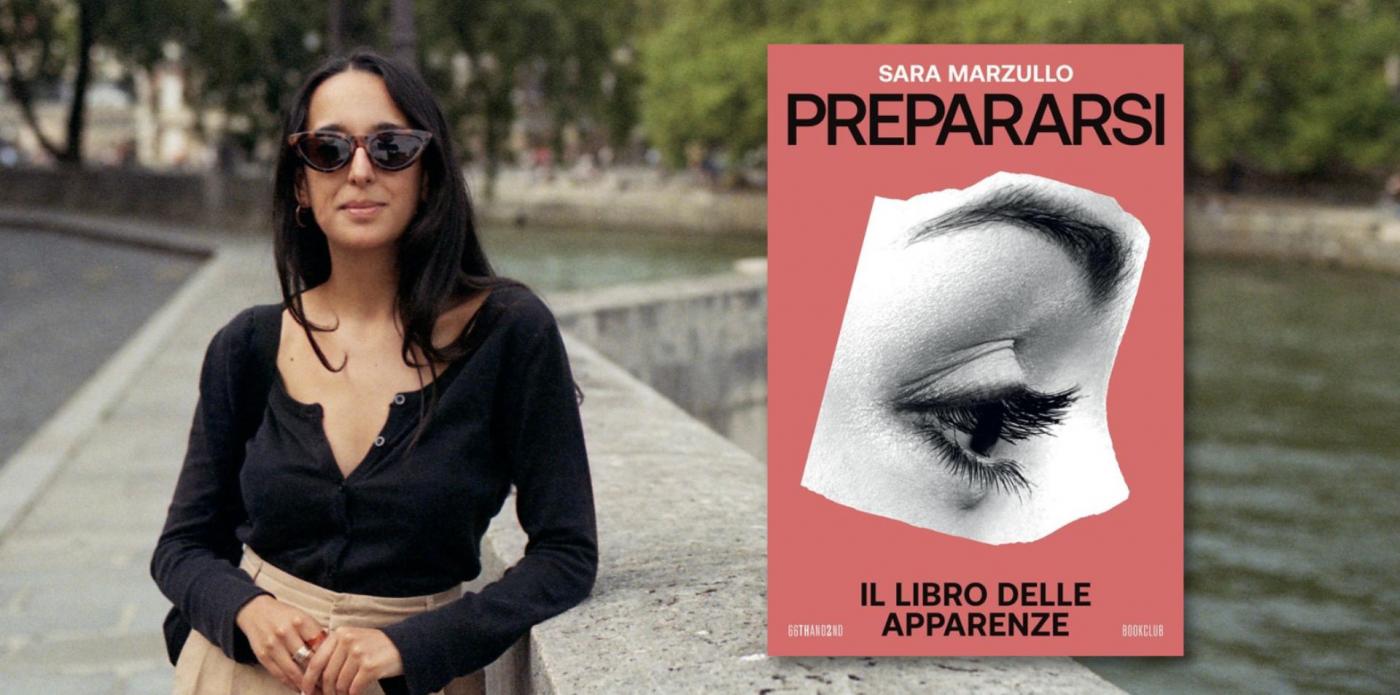

Cosa vuol dire che ci prepariamo prima di uscire? E perché sembra riguardare più le donne che gli uomini? Se lo chiede Sara Marzullo, già autrice di “Sad girl – La ragazza come teoria”, nella sua seconda opera, “Prepararsi – Il libro delle apparenze” (di cui proponiamo un capitolo dal titolo “Questioni di genere… e di vestiti – Armadi e armature”): un saggio che si interroga su come l’identità, declinata in tutte le sue forme, si manifesti attraverso le scelte, consapevoli e non, che si intraprendono quotidianamente

Dopo Sad girl – La ragazza come teoria (66thand2nd, 2024), Sara Marzullo, giornalista culturale e traduttrice, firma un nuovo libro, Prepararsi – Il libro delle apparenze, che parte da due domande: cosa vuol dire che ci prepariamo prima di uscire? E perché questo processo, che implica vestirsi, forse truccarsi, e di certo controllarsi allo specchio, sembra riguardare più le donne che gli uomini?

Marzullo, dopo aver indagato lo stereotipo della ragazza triste, questa volta si interroga su come l’identità – personale, di genere e di classe – si manifesti attraverso le scelte intenzionali e inconsapevoli che operiamo ogni giorno quando lasciamo casa per entrare nel mondo. Dal potere che hanno i vestiti di esprimere ambizioni e preferenze, al bisogno di conformarsi alle regole sociali, alle norme di genere che dividono gli armadi in due, questo libro ripensa le apparenze come qualcosa di tutt’altro che superficiale, ma piuttosto come un luogo di conflitto e di negoziazione della nostra persona.

In una riflessione che spazia dalla storia del costume all’ossessione per la skincare, dal quiet luxury alle forme animali, Prepararsi indaga e indugia su tutto ciò che quanto più è evidente, tanto più tendiamo a sottovalutare. Se dobbiamo continuamente mantenere e riprodurre la femminilità o mascolinità, cosa ci dice questo del genere? E se l’attenzione al modo in cui ci presentiamo è cruciale alla buona riuscita nel mondo del lavoro, questa è una forma di intelligenza sociale o di manipolazione?

Tra stereotipi, norme sociali e accuse di vanità, l’autrice esplora la trama dei compromessi e atti emancipatori che ognuno di noi compie quotidianamente.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto:

QUESTIONI DI GENERE… E DI VESTITI

Armadi e armature

Pensa a una scena che hai visto in tanti film: un uomo apre l’armadio per trovare iterazioni dello stesso completo, giacche, camicie e pantaloni ordinati per colore, e scena dopo scena si presenta in abiti che differiscono per pochi – talvolta cruciali per la narrazione della storia – elementi: giacche spigate, smoking, camicie con i colletti a contrasto, bretelle, cravatte dai colori sgargianti. L’effetto finale è il consolidamento del carattere del personaggio attraverso una sostanziale omogeneità del suo guardaroba. Da Mastroianni in 8 e 1/2 ai personaggi di American Gigolo, da Wall Street ad American Psycho, questi uomini sono vestiti sostanzialmente tutti allo stesso modo, in completi eleganti che li distinguono per classe o li mimetizzano con lo sfondo. Parlando dei completi neri disegnati da agnes b. per Le iene o di quelli utilizzati in Pulp Fiction, Tarantino li chiama le sue «armature nere»[1].

L’armadio che compare nella commedia anni Novanta Ragazze a Beverly Hills è invece così vario, così pieno di possibilità, aspettate e impreviste, che la protagonista del film, Cher Horowitz, deve usare un programma del computer per selezionare la combinazione di capi da indossare a scuola. Il programma le permette di sfogliare giacche, gonne e pantaloni in suo possesso e di abbinarli tra loro; le propone persino un’anteprima e le dice se insieme stanno bene oppure no. Ogni giorno Cher non sa come andrà vestita a scuola. Non c’è niente di automatico o scontato: il modo in cui si veste determinerà e influenzerà la Cher di quel giorno.

Può interessarti anche

Ci sono maree di libri, saggi e video che analizzano come nei film e nelle serie televisive la scelta dei vestiti contribuisca alla caratterizzazione dei personaggi, dica qualcosa di loro. Potremmo aggiungere altri casi di studio a quelli appena mostrati: se, per esempio, nella prima stagione di Mad Men Peggy Olson, segretaria e poi copywriter, si veste in modo castigato rispetto alle colleghe dell’agenzia pubblicitaria in cui lavora, col prosieguo della serie vediamo la sua emancipazione e il suo avanzamento di carriera espressi anche nel suo armadio. Al contrario Don Draper, l’altro grande protagonista della serie, al lavoro è vestito sempre allo stesso modo, con un completo nero: questa scelta non solo segnala che la sua professionalità non viene modificata dal corso degli eventi, ma anche che, a differenza di Peggy, i cambiamenti a cui andrà incontro avranno a che fare più con questioni interne che sociali. Se anche lui è alla ricerca di una identità che meglio gli si addica, questa si radica proprio nella perfetta omogeneità del suo armadio: anche per lui il completo è, per molti versi, un’armatura.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Una serie più recente come Euphoria è costruita con un’attenzione alla fotografia e all’estetica pari se non superiore a quella riservata alla trama: qui incontriamo Cassie che, presentata come dolce e malinconica, è vestita di rosa e celeste; Jules, creativa e un po’ naïf, dei colori dell’arcobaleno, per mostrare l’anima da bambina; Maddy, dal carattere forte e deciso, di colori intensi, come il viola o il nero. Per i ragazzi è difficile fare la stessa analisi; sono vestiti da adolescenti qualunque, in un mix di t-shirt, felpe e camicie sportive. Nonostante ciò, anche per questi personaggi è previsto un arco narrativo e, proprio in quanto teenager, tali trasformazioni hanno spesso a che vedere anche con la loro identità sociale e la percezione di sé; tuttavia queste non permeano in maniera significativa il modo in cui si presentano all’esterno. Se hai visto la seconda stagione di Euphoria, ricorderai che il personaggio di Cassie, in piena crisi di identità, si prepara per ore prima di andare a scuola, usando una quantità notevole di strumenti e prodotti di bellezza, modellando il proprio aspetto per ottenere anche solo un cenno dal ragazzo di cui è innamorata; non è che il ragazzo in questione, anch’egli segretamente innamorato di lei, sia immune al cambiamento, ma è piuttosto che nel suo caso non si vede. L’attenzione ai dettagli e la cura che Cassie dedica a sé stessa, ci viene detto in quelle scene, sono ciò che la ragazza ama e ricerca attivamente. Pensa ad altri film e serie, a come sia sempre l’armadio femminile a parlare, quasi che voglia avviare una conversazione con lo spettatore – e poi a come quello maschile paia dire «qui non c’è niente da indagare, se non l’evidenza di quello che già vedi».

Può interessarti anche

Nel capitolo precedente mi chiedevo: perché la bellezza è una domanda che sembra posta ad alcuni individui e non ad altri? Le forme di ornamento personale non solo sembrano essere associate unicamente alla femminilità, ma paiono anche narrare la femminilità stessa, metterla in contesto, esprimerla come una storia più ampia, confermarne l’esistenza e identità. Nello scegliere come presentarsi queste giovani donne, che siano Cher Horowitz, Peggy o Cassie, ma anche tutte le Galatee che abbiamo visto poco fa, creano loro stesse (o sono da altri create). La ragazza di Beverly Hills ogni giorno sceglie da capo come vestirsi e può diventare qualsiasi cosa: il modo in cui si presenta è parte della sua identità e può persino modificarla renderla un’altra – esattamente come accade a Barbie, nel cui caso, come già detto, sono proprio gli accessori a renderla ora una dottoressa, ora una star, ora un’astronauta. Le loro controparti, invece, si limitano a essere: «Lui è solo Ken!» dichiarava il trailer del film firmato Greta Gerwig. Tuttavia, questo non vuol dire che non abbiano un mondo interiore o non cambino, ma piuttosto che non debbano continuamente riprodurre il loro aspetto da capo o consolidarlo in una serie infinita e mutevole di accessori, abiti o trucchi. Qualsiasi crisi stia affrontando Don Draper, sfoggerà lo stesso completo e taglio di capelli; qualsiasi sentimento provi, Nate Jacobs di Euphoria sarà sempre vestito in jeans e maglione. Ci dovremmo chiedere allora se noteremmo di più i loro archi narrativi se producessero anche uno scarto estetico o, addirittura, se è il fatto che restino sempre uguali a loro stessi – almeno esternamente – a rendere quei mutamenti così elusivi, persino difficili a radicarsi. La giovane e timida Peggy è diversa dalla donna in carriera indurita dal tempo dell’ultima stagione, mentre Don… beh, chissà se alla fine è un uomo illuminato o sempre lo stesso brillante pubblicitario delle sigarette Lucky Strike, solo con qualche anno in più.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Poiché la possibilità di adornarsi e giocare con il proprio aspetto è rimossa (o nascosta) nel caso della maschilità, per dirla con le parole di Ciara Cremin «gli uomini sono alienati dalla loro sensualità e le donne sono alienate nella loro sensualità»[2]. Insomma, se le donne sono spinte a riprodurre ogni giorno la loro persona, ri-crearla da capo attraverso vestiti, trucchi e accessori, gli uomini si astengono da questo rito, dando di conseguenza l’impressione di continuare a essere «solo» sé stessi, identici in ogni momento. Non so quale sia il tuo caso, se ti riconosci in un genere o in nessuno, ma se ci sembra che le cose vadano così (cioè che la femminilità sia un continuo esercizio di manutenzione, al contrario della maschilità) è anche perché concentriamo il nostro sguardo su specifici riti e gesti codificati che per noi coincidono con l’idea di prepararsi, e non consideriamo altri comportamenti come atti a consolidare la maschilità. In qualche modo, infatti, la maschilità coincide proprio con il suo non farsi genere, col restare apparentemente neutrale e universale, così come la bianchezza corrisponde al non essere di colore, si presenta cioè come un assoluto, rispetto a cui tutto il resto è diverso. Le questioni di genere, insomma, sembrano aver a che fare con tutti eccetto gli uomini: sono le donne a essere state chiamate «il sesso», cioè a essere definite attraverso di esso[3].

Questa distinzione, che si riscontra in modo simile quando si parla di razza, ha dunque come conseguenza proprio la minore osservabilità dei gesti di manutenzione della maschilità. Abbiamo tuttavia già visto che questa si presenta con determinate caratteristiche (tra cui l’identificazione con il lavoro, la sobrietà e la razionalità) e rispettivi correlativi oggettivi (completi, colori smorzati e così via) solo da un certo punto in poi della Storia, quindi non è naturalmente o in modo univoco come si presenta oggi, ma piuttosto frutto di una specifica cultura in cui viviamo e che detta la maschilità egemonica. Certo, su questa «imposizione» c’è molto da dire, perché è partecipata e non subita: si potrebbe sostenere che il genere è una competenza e un progetto, ma restiamo un attimo sulla sua rappresentazione.

[1] 1. American Film Institute, Quentin Tarantino On «The Black Suits Of Armor» In His Films, video YouTube, 11 giugno 2009: https://www.youtube.com/watch?v=3itY4UCM8vA

[2] Ciara Cremin, Man-Made Woman, cit., p. 72.

[3] «Lei è soltanto ciò che l’uomo decide che sia; così viene qualificata “il sesso”, intendendo che la donna appare essenzialmente al maschio un essere sessuato». Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, cit., pp 21-22.

(continua in libreria…)

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Fotografia header: Sara Marzullo nella foto di Anthony De Matteo