Decoro e degrado, mondo di mezzo e suburra, il centro storico cartolinato e la periferia da western urbano. Che città è e diventerà la Capitale? Ne scrive Christian Raimo nel saggio “Roma non è eterna” – Su ilLibraio.it il capitolo “Narrazioni romane”

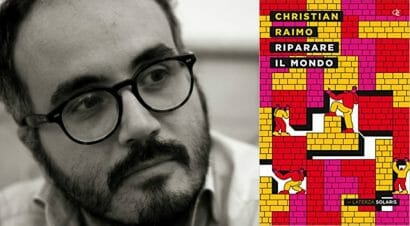

Christian Raimo, classe 1975, è nato, cresciuto e vive a Roma. Scrive narrativa e saggistica, collabora con varie testate (tra cui minima&moralia e Internazionale) e dal 2018 è assessore alla Cultura del III Municipio di Roma, in cui ha dato vita al movimento culturale e politico Grande come una città.

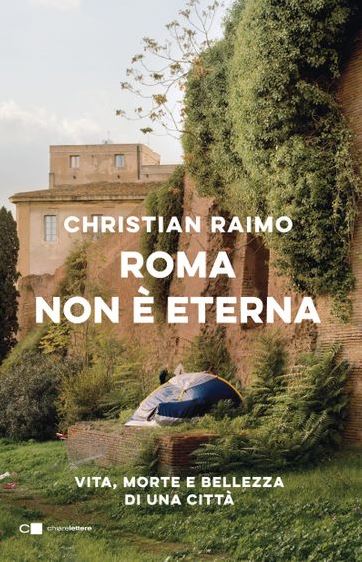

Ha scritto molti libri, e ora torna in libreria per Chiarelettere con Roma non è eterna, un saggio dedicato alla sua città.

Per l’autore, negli ultimi anni la capitale si è caricata il peso della città inventata: decoro e degrado, mondo di mezzo e suburra, il centro storico cartolinato e la periferia da western urbano. Che città è e diventerà Roma? Molti ne parlano anche se non ci vivono, non conoscono i dati, non l’hanno studiata e ignorano le informazioni minime utili a capirla.

Può interessarti anche

Raimo, ricercatore, insegnante, giornalista, attivista politico, assessore e scrittore, ha provato a raccontarla, oltre il mito che essa stessa si è costruita, riconoscendone la normalità di una città come le altre, passo dopo passo. A cominciare da quello che Roma mostra: la ghettizzazione dei rom e dei senzatetto, la trasformazione delle borgate (con scoperte anche sorprendenti), le speculazioni fatte dai sindaci degli ultimi decenni, gli orrori straordinari come il Corviale, la discarica di Malagrotta, i problemi di Piana del Sole insieme all’immaginario filtrato attraverso personaggi e pezzi di storia (da Ciceruacchio a Renato Nicolini, da Tomas Milian a Fratellì) che richiamano stagioni, modi di dire, un certo tipo di comicità, una fantascienza che sembra cronaca.

Tutti elementi che nella loro spiazzante diversità compongono un unico racconto, cui si aggiunge la parte autobiografica non tanto per dare colore aneddotico al libro, ma perché “il personale è politico”, e ciascuno di noi si può e si deve riappropriare del suo rapporto con la città: “Tra il proprio sguardo e quello del mondo che ci viene incontro ci può essere tutto lo spazio e il senso del nostro impegno”.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto:

Narrazioni romane

Rovesciare, contrastare, maledire i cliché della narrazione romana non è per niente semplice.

Qualche anno fa in un laboratorio teatrale organizzato al Teatro Valle, invitammo la contessa Castelli-Gattinara che raccontava un episodio della sua infanzia a Roma (siamo negli anni Trenta): lei piccola al braccio della mamma che passa davanti alla statua di Ciceruacchio. ≪Questo è un eroe romano≫ le dice la madre, ma quando la contessina la sera parla con il nonno, questo le dice: ≪Chi, Ciceruacchio? Un traditore≫.

Per un paio di millenni, l’immaginario romano del potere è stato ovviamente legato alla presenza del papa. È più o meno quello che raccontano Andrea Giardina e Andre Vauchez nel loro libro Il mito di Roma: il papato incarnava il potere, e l’opposizione al potere si poteva esprimere contro il papa e i preti. Per questo gli anni dal 1846 al 1849 sono gli anni cruciali di una definizione di rapporti. Il 1846 e l’anno dell’inizio del pontificato di Pio IX – ≪er papa bono≫ (e Ciceruacchio si schiera con lui) –, il 1849 quello della Repubblica romana, con Pio IX che spara contro le truppe di Garibaldi e Ciceruacchio, il quale nel frattempo ha capito che le intenzioni del papa erano assai poco rivoluzionarie; da papa bono finirà a scrivere il Sillabo ed emanare il Non expedit.

Può interessarti anche

Che cosa ci vediamo in una figura come quella di Pasquino e Ciceruacchio? Nelle interpretazioni di Nino Manfredi, Pasquino e la voce del popolo (l’Ottocento reinterpretato da Luigi Magni in chiave giustamente marxiana) e Ciceruacchio e uno ≪che si impiccia≫: la sua presa di coscienza e quadruplice (sindacale, politica, sociale, umana).

Dice, allora perchè te sei impicciato […]? Dico, perchè io so’ carettiere, ma a tempo perso so’ omo. E l’omo se impiccia, eccellenza. Dice, viene Garibaldi e dice famo l’italia. E che fo’, nun me impiccio? Io so’ romano, a tempo perso so’ italiano. […] Ma come, i francesi me prendono a cannonate, e io nun me impiccio? Nun me riguarda?

≪Me impiccio≫: questo motto pare l’opposto di un altro motto epitome della romanita, il ≪me ne frego≫. Un ethos che contraddistingue l’idea di una romanita invadente perché s’interessa sempre: quella socialità informale, dove la gente si fa i cazzi degli altri, il che vuol dire anche che – un po’ – ce li ha a cuore. E la stessa Roma, questa, che viene rimpianta oggi da chi, per esempio, la abita ancora ma non riesce più a viverla: ≪Dove sono più quei bottegai che dicevano: “Signora come sta? C’ha certe occhiaie oggi, perchè non se ne sta a casa, je vengo a porta’ la spesa io dopo”≫ raccontava la contessa Castelli-Gattinara. Ma come le botteghe storiche oggi sono diventate vetrine per turisti, allo stesso modo Ciceruacchio, Cola di Rienzo, Pasquino hanno perso la loro significanza. Non sono più né eroi né traditori: sono statue. Pietre piuttosto desemantizzate, rappresentazioni di personaggi che quasi nessuno conosce.

Questo mito della rivoluzione a Roma, quello che nel 1912 Gabriele D’Annunzio celebra nella Vita di Cola di Rienzo, viene ancora strumentalizzato nel primo fascismo, per essere sostituito dal Mussolini al governo, con il meno sfuggente mito dei Cesari e dell’Impero. Questo accade fino al 1943, fino alla Resistenza e a Roma città aperta, che fa nascere una nuova rappresentazione popolare di Roma. Se una delle più acute invenzioni di Roberto Rossellini è per esempio quella di utilizzare un attore come Fabrizi (un caratterista che a teatro era un vetturino, un tramviere) nel ruolo del prete partigiano, possiamo pensare a come Elsa Morante – nel tentativo di scegliere un luogo per il romanzo storico del Novecento italiano – scelga proprio la Roma di quegli anni per La storia.

Può interessarti anche

E vedere come questo stesso immaginario sia vitale ancora oggi: da Radio clandestina di Ascanio Celestini al libro di Paola Soriga Dove finisce Roma.

Emiliano Ilardi ha dedicato un saggio recente alle narrazioni romane, in cui la città viene riscoperta come uno dei contesti narrativi più prolifici a livello mondiale. Sicura della sua identità, Roma accoglie le proiezioni altrui, con ironica indifferenza, sapendo che nessuno potrà riscriverla del tutto.

Ha accettato e metabolizzato l’informale, non ha nessuna necessità di metaforizzare lo spazio e, anzi, questa indifferenza al senso gli permette di giocare con gli immaginari degli altri.

I romani Sergio Leone, Dario Argento, Mario Bava, Sergio Corbucci, Enzo G. Castellari invece di raccontare Roma, di produrre la solita etnografia dello spazio urbano tipica degli intellettuali immigrati, si dedicano invece a reinventare il western, il poliziesco, l’horror o la fantascienza soprattutto di matrice americana.2

Bernardo Bertolucci sintetizza così il desiderio che ispira la città: ≪Ero sicuro che a Roma mi sarei perso≫.

Se a Berlino, come ci racconta Benjamin in Infanzia berlinese, ci vuole una certa pratica per smarrirsi; se a Parigi scrittori e poeti come Baudelaire o Breton dovranno inventarsi vere e proprie tecniche di smarrimento che sfoceranno poi nelle avanguardie; a Roma ci si perde in maniera del tutto naturale. La moltiplicazione dei paradigmi e l’impossibilità di inserirli in una gerarchia, impedisce la formazione di percorsi prestabiliti e rende libero l’intellettuale di costruirsi il percorso che preferisce.3

L’immaginazione va al potere, se si riesce a essere abbastanza affabulatori, con un’immediata materializzazione dell’immateriale sia esso utopico o distopico.

E questo lo è da sempre: Sisto V è il primo progetto moderno di riorganizzazione urbana, il barocco, i sabaudi che vogliono ≪torinizzare≫ Roma e trasformarla in una Parigi sul Tevere, e poi il fascismo che la vuole imperiale e ancora gli esperimenti dell’edilizia popolare comunista fino ad arrivare all’individualismo consumista di ≪palazzinari≫ e singoli cittadini che produrrà la città abusiva e spontanea. […] Roma è la perfetta realizzazione delle teorie narratologiche di Lotman che individua il motore delle narrazioni nello scontro tra differenti campi semantici: più ce ne sono, più un contesto riesce a essere narrativo.4

Non si può leggere Roma senza decrittare il suo tessuto narrativo. Il codice che diventa egemone dopo la guerra non sarà quello rosselliniano, ma un altro più comprensivo che rimescola Roma partigiana, Pasquino e il boom economico. Il brat pack della commedia all’italiana (Manfredi- Sordi-ma anche Gassman-Mastroianni-Tognazzi) e i suoi diretti allievi (Proietti-Montesano) ridescrivono a uso collettivo l’apparato simbolico di una Roma popolare caciarona, sbruffona, che s’arrangia, cerca di svoltare, alle volte svolta, ce l’ha – magari in maniera molto scomposta – con il potere, ma è in fondo generosa, e supersociale: e rispetto al potere s’impiccia, e non si lascia incantare.

Rugantino (la prima rappresentazione e del 1962 con Nino Manfredi; la seconda con Enrico Montesano e del 1978), Fernando Mericoni detto ≪Nando≫ (l’≪americano a Roma≫), il conte Max, Peppe ≪er Pantera≫ dei Soliti ignoti, ma anche – al negativo – Bruno Cortona nel Sorpasso, i mostri, il marchese del Grillo, e fino a Mandrake e Pomata di Febbre da cavallo, al conte Tacchia… sono decine le figure che diventano archetipi per centinaia di possibili sfumature.

Quel codice retorico lì diventa talmente forte da essere ancora oggi perfettamente riconoscibile. Se chiudiamo gli occhi, possiamo focalizzare in un istante le smorfie di Nino Manfredi o Alberto Sordi che pronunciano: ≪Pe’ fa la vita meno amara, me so’ comprato ’sta chitara≫ o ≪M’hai provocato e io me te magno≫ o ≪Io so io e voi nun siete un cazzo≫, fino a Lundini e Fanelli che fu Ciumachella. Ed è un codice pervasivo, in cui accade come se il potere del ≪palazzo≫ si riflettesse in una miriade di infiniti prismi che echeggiano nella città: ≪Che te serve?≫, ≪Dotto’, scusi≫,

≪Dicaaa≫… E il controcodice deve inventarsi una sua retorica ogni volta aggiornata.

Questo controcodice spesso e la comicità. La comicità romana e il modo in cui Roma gioca con la sua stessa protervia, con il suo stesso mito. Questa città si presta facilmente a essere uno spazio nel quale i comici possono esprimersi. Il comico è in sè un dispositivo di antifrasi, e ha sempre a che fare con il potere. La potenza della realtà che svela il potere della rappresentazione. La riduzione al corpo, per esempio: ci troviamo a un funerale e c’è un tizio che scureggia. O il dialetto, la lingua popolare, contro l’artificio di una lingua scolastica, professionale, colta: ci troviamo a un funerale e c’è il prete che parla ciociaro stretto. La comicità romana più raramente e una comicità di situazione.

La città di Roma e l’epitome plurimillenaria del potere: impero, chiesa, palazzo, l’autorità della caput mundi, l’inviolabilità della città eterna. La comicità attecchisce dove c’è qualcosa di autorevole da sbeffeggiare. Le tradizioni comiche fioriscono tanto più se c’è una tradizione culturale canonizzata, almeno un pantheon di cui beffarsi. Gli ebrei, per esempio, hanno una divinità autorevole non da

poco, gli inglesi una nostalgia da potenza imperialista mondiale che ancora cercano di rinsaldare con la Brexit (che non è altro che una commedia nera a sè), gli americani un apparato militare-politico che ha colonizzato il pianeta…

Non c’è comicità senza che ci sia un’esibizione di potere a cui fare almeno la linguaccia. E Roma ne continua ad avere, anche se ormai e una provincia dell’impero; alla comicità bastano le vestigia.

2 E. Ilardi, La capitale delle storie, cit., p. 55.

3 Ivi, p. 56.

4 Ivi, pp. 59-60.

(continua in libreria…)