Nel saggio-manuale “Rap Up – Esercizi di stile dalla poesia alla trap” (di cui proponiamo un estratto, dedicato al rap a scuola), Giuseppe Passalacqua esplora regole e tematiche di questo genere musicale spesso discusso, con lo scopo di dimostrarne (in alcuni casi) il valore letterario e, soprattutto, quello educativo. Un viaggio sorprendente nella storia del genere, tra analisi di testi e paragoni con la letteratura (ad esempio, tra Vittorio Alfieri e Guè Pequeno, Marracash e Ugo Foscolo o, ancora, tra Rancore e Pascoli)

Parlare di rap richiama alla mente un immaginario fortemente connotato, che, a prima vista, ha poco a che fare con la letteratura. Sì perché questo genere musicale, da sempre considerato “basso”, difficilmente viene discusso dal punto di vista testuale, ma è più facilmente soggetto a critiche che si fermano spesso solo al contesto più superficiale, ai temi delle canzoni, a riferimenti violenti o “scorretti” nelle rime.

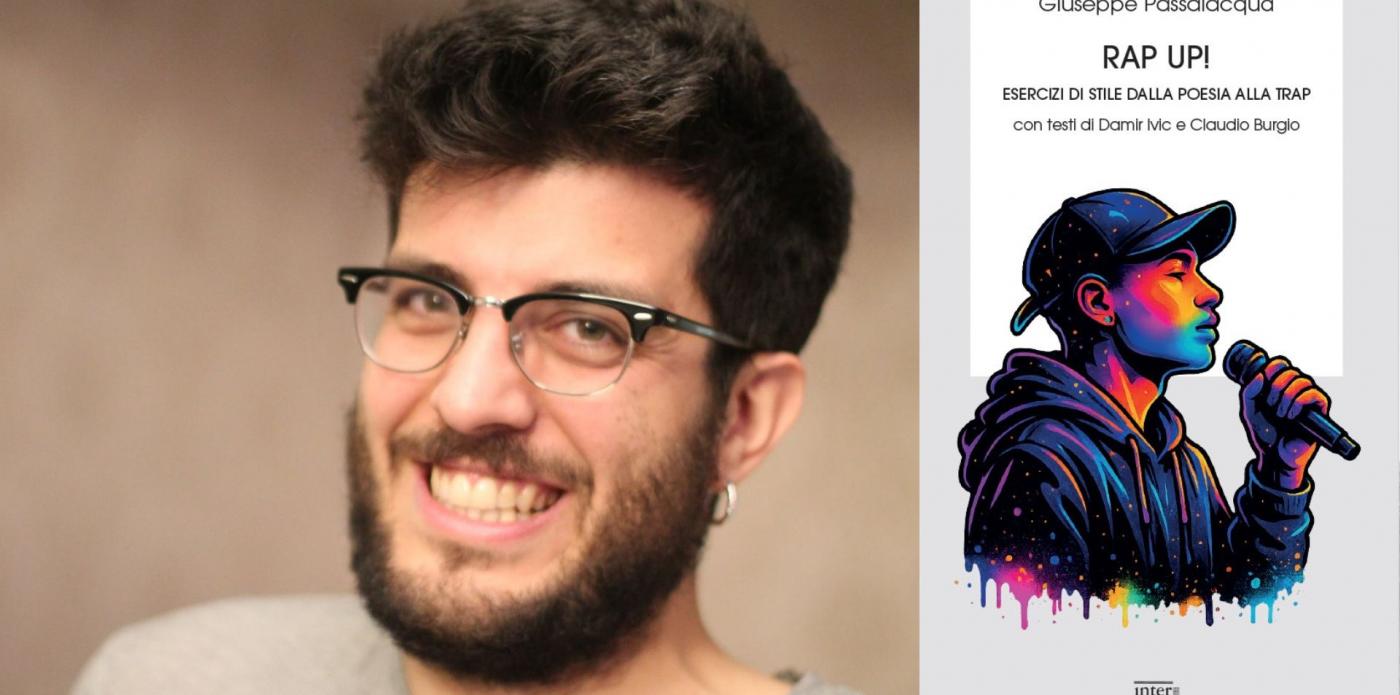

Non è dello stesso pensiero, però, Giuseppe Passalacqua, che dal 2014 tiene un blog che si chiama Kuore. La scuola ai tempi di whatsapp, che firma Rap up! – Esercizi di stile dalla poesia alla trap per la casa editrice Interlinea.

Tra le pagine del saggio/manuale, l’autore, docente di scienze umane e filosofia a Novara, dimostra come rap e letteratura non siano in realtà così distanti e che le esperienze di vita e i contenuti dei testi di molti scrittori classici possano essere messi a confronto con i rapper di oggi. Tra le pagine si incontreranno, infatti, paragoni tra Vittorio Alfieri e Guè Pequeno, Marracash e Ugo Foscolo, o ancora Rancore e Pascoli.

Passalacqua, psicologo e psicoterapeuta, sottolinea la funzione letteraria e, soprattutto, quella sociale che ha questo genere musicale, che affronta tematiche difficili e dolorose della quotidianità: sessismo, famiglie disfunzionali, padri assenti o madri anaffettive sono temi frequenti nei brani e che, invece, raramente vengono toccati in altri contesti. Il rap, invece, si fa carico di rappresentare queste realtà che spesso sono taciute, offrendo l’opportunità di esprimersi in maniera accessibile, anche a chi si trova ai margini.

Può interessarti anche

Nato dalla strada, per l’autore questo genere non ha però nulla da invidiare all’alta letteratura: spesso, nei suoi testi si possono ad esempio ritrovare regole della fonetica, della sintassi, della logica e della grammatica.

Il volume, che si suddivide in cinque capitoli, si rivolge principalmente a chi opera nel campo del sociale, ma anche a studenti, critici musicali e appassionati.

Il titolo, come raccontato nel primo capitolo, fa riferimento al progetto Rap Up, un laboratorio creativo e sociale, da quattro anni coordinato dall’autore, nato a spazio Nòva (ex caserma Passalacqua), nelle comunità educanti, nelle scuole e negli istituti penali di Novara.

Il libro prosegue, nei capitoli successivi, con un’analisi sociologica dell’influenza che il rap ha avuto dalla trap americana; segue uno studio del genere visto come nuova forma poetica, con l‘analisi di parole e codici; una raccolta di voci e storie legate al progetto e, per finire, schede operative e strumenti didattici (insieme a un’appendice dei brani trattati) per educatori e formatori.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice e dell’autore, proponiamo un estratto:

LA SCUOLA E IL PROGETTO RAP UP

1.1. Il rap a scuola

La scuola deve preparare alla vita e la vita non è fatta solo di lavoro. Una persona non si può ridurre alla sua dimensione professionale, per quanto sia importante: l’ho capito dopo alcuni anni di docenza presso un’agenzia di formazione professionale a Novara, dove non solo ho scoperto un nuovo modo di fare pedagogia, ma anche il rap che avevo incontrato nella mia adolescenza. Sono stati proprio gli studenti a farmi riscoprire il rap.

Ricordo che mi capitava spesso, durante le lezioni di orientamento al lavoro, di chiedere: «Che lavoro vorresti fare, se ne avessi la possibilità, una volta finita questa scuola? Continuare? Prendere il diploma a Vercelli? Fare l’idraulico? Fare il meccanico? Fare l’artigiano?»

Alcuni avevano la risposta pronta. Il calciatore. Era già una buona risposta. E i ragazzi amano i calciatori non solo perché si mettono insieme alle veline (questo lo pensiamo noi adulti). Il calciatore è un uomo in grado di inseguire i propri sogni, di fare progetti. Avevano capito benissimo che senza sogni e sacrificio non si va da nessuna parte. Quando mi parlavano delle loro possibili carriere calcistiche, definivano molto bene il loro futuro: avere una famiglia, una casa, dei bambini, aprire una scuola calcio. Ben di rado si trovava chi, magari in tono di sfida, magari con diffidenza, ma con orgoglio, mi diceva di sapere molto bene quello che avrebbe fatto.

La risposta più frequente che ricevevo – sto per dire quella normale – era: «Boh! Non so!» Che significa: sto cercando, non ho trovato quello che fa per me. Il che è scoraggiante, anche se non disperato.

Ma la risposta terribile era: «Nulla». Il giovane pubere non vuole fare nulla.

Ricordo una discussione che feci con una classe del primo anno dell’indirizzo di termoidraulica. Parlavamo degli stage da svolgere in alcune aziende artigiane ed edili a Novara. Ciascuno di loro non aveva che una sola cosa da dire: è tutto inutile; non farò nulla. Ritenevano che nessuno dei lavori disponibili fosse quello di cui sentivano il bisogno. Solo due o tre di loro prevedevano di lavorare con i loro genitori e in nero. Interruppi la conversazione bruscamente, perché, con lacrime cocenti che non potevo più controllare, sentivo una stretta al cuore. Erano lacrime di sincera costernazione per lo spreco della nostra umanità (erano ragazzi simpatici!).

È proprio questa esperienza che, a distanza di anni, mi ha indotto a lavorare con i giovani, a inventare con loro nuove possibilità. Parto dal presupposto che i giovani abbiano realmente bisogno di un mondo degno per poter crescere, e confronto questo bisogno reale con il mondo in cui si trovano a vivere. Questa è la fonte dei loro problemi. Il problema di noi adulti è quello di porre rimedio allo squilibrio.

Oggi si dice che i giovani non sono socializzati. Ma nasce la domanda: socializzati a cosa? A quale società dominante e cultura disponibile? Si dice che i ragazzi siano sdraiati, passivi, disaffiliati, che non sviluppino pienamente le loro capacità. Si dice che le condizioni ambientali abbiano interrotto la loro socializzazione, che non si sia fatto uno sforzo sufficiente per garantire l’appartenenza e che si debba fare maggior ricorso alle lusinghe o ai castighi.

Credo che a questi giovani sia stato comunicato chiaramente il messaggio sociale, che per loro è però inaccettabile.

Come dice Paul Goodman, la nostra è una «gioventù assurda». Sembra che, nell’attuale clima culturale e sociale, molti giovani percepiscano di trovarsi di fronte a un bivio privo di vere possibilità: da un lato, una società vissuta come una sorta di “associazione a delinquere” dai tratti paradossalmente frivoli ma indulgenti, nella quale il futuro lavorativo appare ridotto a impieghi privi di significato, scarsamente retribuiti e riservati a chi non gode di privilegi strutturali. Dall’altro lato, una società ritenuta “seria” – e tuttavia, auspicabilmente, abbastanza benevola da garantire almeno la sopravvivenza materiale – che li relegherebbe comunque ai margini, escludendoli da qualunque prospettiva concreta di emancipazione o realizzazione.

In entrambi i casi, ciò che emerge è una visione disincantata, se non apertamente cinica, del futuro: una sorta di impasse esistenziale in cui il senso di appartenenza e la fiducia nelle istituzioni sembrano sgretolarsi, lasciando spazio a un sentimento diffuso di esclusione e impotenza.

La nostra società opulenta manca oggi della proposta di mete degne, che renderebbero possibile una crescita personale e collettiva. Molti ragazzi si conformano alla società dominante, la società dei consumi. E così diventano, per la maggior parte, apatici, delusi e sprecati. È impossibile che un ragazzo normale cresca e sviluppi le proprie capacità se il mondo non è fatto per lui e non ha per lui un senso. Una società acquista un senso solo quando comprende che queste capacità sono la sua ricchezza principale.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Vale la pena citare a questo proposito un testo di Antonio Gramsci, che oltre a essere un grande intellettuale fu un prezioso pedagogista:

La scuola professionale non deve diventare una incubatrice di piccoli mostri aridamente istruiti per un mestiere, senza idee generali, senza cultura generale, senza anima, ma solo dall’occhio infallibile e dalla mano ferma. Anche attraverso la cultura professionale può farsi scaturire, dal fanciullo, l’uomo. Purché essa sia cultura educativa e non solo informativa, o non solo pratica manuale. Il consigliere sincero, che è un industriale, è troppo gretto borghese quando protesta contro la filosofia. Certo, per gli industriali grettamente borghesi, può essere più utile avere degli operai-macchine invece che degli operai-uomini. Ma i sacrifici cui tutta la collettività si assoggetta volontariamente per migliorarsi e per far scaturire dal suo seno i migliori e i più perfetti uomini che la innalzino ancor più, devono riversarsi beneficamente su tutta la collettività e non solo su una categoria o una classe.

Può interessarti anche

In base ai dati più recenti dell’ISTAT e di fonti economiche, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) in Italia a maggio del 2025 è stato pari al 21,6%, in aumento rispetto al 19,2% di aprile, quando risultava in calo di 1,2 punti rispetto a marzo. Il tasso vicino al 20-22% indica che circa 1 giovane su 5 non riesce a trovare lavoro, un indicatore di seria difficoltà nell’ingresso nel mercato del lavoro.

Negli ultimi dieci anni, pur riducendosi progressivamente, la disoccupazione giovanile in Italia ha rappresentato una delle principali emergenze sociali e strutturali del Paese. Tale fenomeno non è solo un indicatore economico: è il sintomo di una crisi generazionale che investe il rapporto tra i giovani e il futuro, e più in profondità il patto sociale tra lo Stato, la scuola, il lavoro e la cittadinanza. Le cause sono molteplici e intrecciate. In primo luogo, pesa una fragilità strutturale del mercato del lavoro: frammentato, precario e polarizzato. L’introduzione di riforme (come il Jobs Act) ha inciso più sulla flessibilità che sulla qualità dell’occupazione. A ciò si aggiunge un divario territoriale profondo: il Mezzogiorno continua a registrare tassi di disoccupazione giovanile superiori al 30%, mentre al Nord le opportunità sono maggiori, ma restano poco accessibili per chi non è in grado di sostenere una mobilità costosa o improvvisa. In secondo luogo, il sistema formativo si mostra ancora debole nella connessione con il mondo produttivo. Il mismatch tra formazione e competenze richieste dalle imprese resta alto, e i canali di transizione – come i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) – sono poco sviluppati o scarsamente valorizzati. A questo si aggiunge un orientamento scolastico e universitario spesso inefficace, che non aiuta i giovani a compiere scelte consapevoli rispetto alle reali opportunità occupazionali.

Le crisi recenti – dalla pandemia di Covid-19 alla guerra in Ucraina, passando per l’inflazione e la stagnazione economica – hanno aggravato il quadro. I settori in cui i giovani trovavano impiego (turismo, ristorazione, commercio) sono stati tra i più colpiti. Ma, più profondamente, si è diffuso un sentimento di disillusione: l’idea che “studiare non serva”, che il merito sia irrilevante e che il futuro sia, al massimo, una sopravvivenza garantita dai genitori o dallo Stato. In questo contesto, la fuga dei talenti all’estero – circa 30 000 giovani laureati all’anno – appare non solo come una perdita economica, ma come un vero e proprio fallimento sociale.

Il problema non può essere affrontato solo in termini occupazionali: serve una visione complessiva che ricostruisca le condizioni per cui i giovani possano riconoscersi come parte attiva e non marginale della società. Questo richiede un cambiamento profondo: investimenti strutturali in formazione, sostegno all’autonomia abitativa e lavorativa, promozione del lavoro dignitoso e superamento delle barriere territoriali e familiari.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

La disoccupazione giovanile in Italia non è solo un’emergenza statistica. È la punta visibile di una frattura sistemica che riguarda il senso stesso della cittadinanza giovanile. Intervenire su questo fronte significa non solo ridare lavoro ai giovani, ma restituire loro dignità, voce e fiducia nel futuro. In questi anni nella formazione professionale abbiamo riflettuto spesso su questi temi.

Le capacità e le competenze da sviluppare nei ragazzi oggi non sono solo tecniche e manuali, ma anche trasversali e socio-relazionali. Si tratta di sviluppare abilità che riguardano il modo in cui una persona interagisce con gli altri, affronta il lavoro, gestisce se stessa e il proprio contesto. A differenza delle hard skills – che sono competenze specifiche, misurabili e legate a un mestiere (come saper usare un software o conoscere una lingua straniera) – le soft skills riguardano atteggiamenti, comportamenti, capacità relazionali ed emotive.

Ed è questo che ci impegna ogni giorno con i ragazzi e le ragazze dello spazio Nòva. Fare rap non è solo fare musica, ma anche un modo per fare scuola e lavoro. Innanzitutto il rap può essere uno strumento pedagogico e culturale e può far nascere una mentalità estremamente imprenditoriale. Il rap può essere un lavoro professionalizzante e può offrire una pluralità di ruoli: autore, musicista, performer, beatmaker, fonico, sound designer, producer, social media manager o videomaker. Questo è uno dei tanti motivi per cui nel 2021 abbiamo pensato al progetto Rap Up. Negli anni abbiamo realizzato una sala prove e registrazione presso una caserma militare abbandonata a Novara e da lì ci siamo buttati alla fondazione di una crew, di un collettivo musicale e di una etichetta, la “SuperNova Crew”, che potesse dare ai ragazzi quegli strumenti per imparare a sviluppare musica e organizzare dei concerti. Per molti di questi ragazzi è diventata un’occasione professionale, un orizzonte artistico e lavorativo.

(continua in libreria…)

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it