La storia recente del “Guardian” spalanca l’orizzonte sul fragile equilibrio del giornalismo al tempo di Internet, fatto di grandi opportunità e altrettante difficoltà. Il giornale fondato a Manchester nel 1821, infatti, è passato dall’essere un quotidiano inglese di medie dimensioni al diventare uno dei più importanti giornali al mondo, ma ha avuto enormi difficoltà finanziarie. Negli ultimi anni, contro le aspettative degli esperti, la situazione economica del giornale si è fatta più solida, nonostante la decisione di non introdurre un sistema di paywall, oggi è sempre più diffuso – L’approfondimento

È il 1819, sono anni difficili in Europa. Trent’anni prima in Francia saltarono le teste dei Re, poi fu il tempo di Napoleone e, sconfitto, quello della Restaurazione, che voleva riavvolgere l’orologio del mondo. Manchester, il secolo prima aveva conosciuto uno sviluppo enorme. Nel pieno della rivoluzione industriale la popolazione era raddoppiata e stava diventando una delle più importanti città dell’Inghilterra, ma in Parlamento non contava nulla. Quindi, nel 1819, la popolazione si riunì – si parla di almeno 50.000 persone – per chiedere la riforma elettorale. Andò male, i manifestanti ottennero un giro di vite sui riformisti. Le persone riunite ai campi di St. Peter furono disperse con la forza dalla cavalleria. È il Massacro di Peterloo – calco ironico sul nome della battaglia di Waterloo di 4 anni prima. Non è tra gli eventi più famosi della storia inglese, ma è curioso come sia ancora di attualità.

Percy Bysshe Shelley ci scrisse un poema, pubblicato solo postumo (“La maschera dell’Anarchia”, 1832) che si conclude con i famosi versi “Ye are the many – We are the few”. Jeremy Corbyn li ha letti più volte, l’ultima dal palco del Festival di Glanstonsbury di fronte a 120.000 persone a cui la Brexit non è andata giù. E poi, proprio a causa di Peterloo, è nato il Manchester Guardian, oggi The Guardian (ha cambiato nome nel 1959).

(via)

Quel giorno, infatti, tra la folla c’era John Edward Taylor, un quacchero moderatamente radicale che scriveva sulla gazzetta di Manchester. Taylor si accorse che gli interessi dei riformatori non erano supportati da nessun giornale, neanche da quelli radicali. Quindi, due anni dopo, insieme a un gruppo di imprenditori, fondò il Guardian, che dal punto di vista economico si rivolgeva “alla classe alla quale, in particolare, di solito si rivolgono le pubblicità”.

Da queste coordinate deriva l’identità del giornale. Quella culturale, di un giornale dichiaratamente indipendente da qualsiasi potere e, tutt’oggi, “principale voce liberal del mondo”, a cui si aggiunse, nel 1921, lo slogan di C.P. Scott che in occasione del centenario scrisse che il commento è libero, ma i fatti sono sacri. E naturalmente anche l’identità economica del giornale che oltre agli introiti provenienti dalle pubblicità, come tutti gli altri quotidiani, contava anche il grosso contributo della vendita delle copie cartacee e degli abbonamenti. Un modello, che ha retto per i secoli scorsi, ma è entrato in una crisi strutturale con la nuova architettura dell’informazione data dalla diffusione di Internet.

Può interessarti anche

La storia recente del Guardian, in particolare, spalanca uno sguardo sui complessi equilibri tra le opportunità e difficoltà del web. Sotto la guida del direttore Alan Rusbridger, che è stato uno dei primi a credere nelle potenzialità del digitale, il Guardian è passato dall’essere un quotidiano inglese di medie dimensione a diventare un brand globale. Oggi è una testata che si rivolge a un pubblico internazionale e oscilla tra la seconda e la terza posizione tra i siti di news più letti al mondo.

Per questo Rusbidger spesso è salutato come un profeta. Un esempio di come affrontare la sfida al digitale in campo giornalistico. Già dal 1994, quando era vicedirettore, consigliò di investire sull’edizione online e nel 1999, con la nomina di Emily Bell alla progettazione del sito, si fecero i primi passi nella strategia digital first che ha caratterizzato l’espansione del Guardian. Rusbridger era convinto che internet avrebbe soppiantato completamente l’informazione su carta e l’unico modo di garantire l’esistenza del giornale sarebbe stato di investire sul web. La crescita è avvenuta grazie a importanti investimenti, ma anche per merito delle sue scelte editoriali.

Il Guardian ha puntato sulla qualità del suo giornalismo, e, fedele alla sua immagine di cane da guardia del potere, su inchieste di ampia risonanza. Già nel 1997, dopo due anni dalla sua nomina a direttore, crollò il governo di John Mayor (anche) a causa dell’inchiesta sulla corruzione di alcuni parlamentari.

Da lì in poi ha inanellato una serie di risultati importanti, con una risonanza enorme. Nel 2011, con il caso News of the World, denunciò il giornale scandalistico del gruppo Murdoch per i metodi illeciti con cui trovava le proprie notizie, portando alla chiusura del giornale. Poi pubblicò, con il New York Times, i dossier che Chelsea Manning aveva passato a Wikileaks. E, ancora, nel 2013, grazie alle rivelazioni di Edward Snowden, ha svelato al pubblico l’esistenza di un sistema di sorveglianza di massa gestito dalla National Security Agency (NSA). Per questa inchiesta, nel 2014, il Guardian ha vinto il suo primo Pulitzer, insieme al Washington Post. La storia dell’inchiesta sembra uscita da un romanzo di Le Carré, tra spie e pressioni dei servizi segreti: contempla una stanza “bunker” sorvegliata a vista in cui venivano tenuti gli hard disk con le informazioni – poi distrutti di fronte agli agenti dei servizi segreti britannici – e la rocambolesca fuga internazionale di Snowden.

(via)

Rusbridger naturalmente ha ricevuto plausi un po’ ovunque per i risultati giornalistici del Guardian. Ma non si può dire la stessa cosa della gestione economica del giornale. In un articolo apparso su IL Stephen Glover riporta le parole di un dipendente del giornale secondo il direttore “coordinava i piani, la filosofia, l’ideologia, ma non si è mai preoccupato di garantire una gestione finanziaria oculata. Era come se ci fossero due universi differenti al Gmg: il Pianeta Rusbridger e il Pianeta Denaro”. In particolare, è stato criticato per alcune scelte controverse: passare al formato berliner per il cartaceo (dal 2018, il cartaceo è un tabloid); investire nella creazione delle redazioni americana e australiana; e, ancora più spesso, per il suo rifiuto di introdurre un sistema di paywall – tramite in quale occorre un abbonamento per leggere gli articoli.

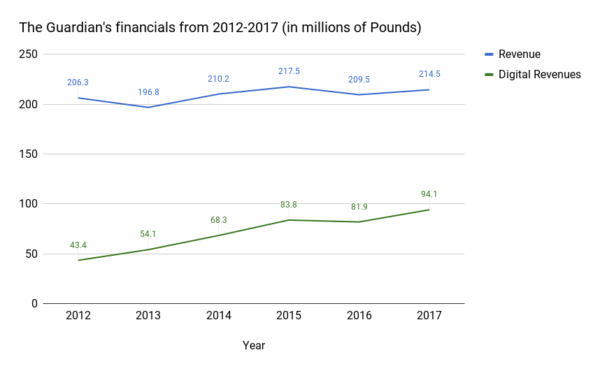

Il contesto economico in cui hanno operato i giornali è fragile e complesso. Infatti, il modello tradizionale basato sui ricavi pubblicitari, sulle copie vendute e sugli abbonamenti, non ha retto alla rivoluzione digitale. Per il Guardian la strategia digital first ha significato non focalizzarsi molto sull’edizione cartacea, e infatti le vendite sono crollate: all’inizio degli anni 2000 la circolazione del Guardian era di 400mila copie, mentre oggi – dati alla mano – solo di circa 140mila copie (perché, sostengono molti, è possibile leggere le notizie gratuitamente online). E, anche i ricavi pubblicitari, basati sul modello CPM (costo per migliaia di pagine viste) non hanno rispettato le premesse. Infatti, se è vero che complessivamente i ricavi pubblicitari online sono in continua crescita, secondo una ricerca di Pivotal di Brian Weiser, il 73% di questi ricavi è di Google e Facebook, che, operando come un’interfaccia con i clienti, detengono un monopolio di fatto, che raggiunge percentuali dell’83% della crescita del settore.

(via)

Se si considera anche la crescente diffusione dei software di AdBlock e l’enormità dell’offerta di notizie (quindi di concorrenza, che si traduce in un minor valore degli annunci), si capisce perché sempre più spesso i giornali – a partire dall’esempio di successo del New York Times – considerano il modello basato sugli abbonamenti con i paywall. Ma, appunto, Rusbridger è sempre stato molto critico sul modello: un po’ perché convinto che impedire ai lettori di leggere le notizie sarebbe stato contrario ai principi di un giornale (“Se crei un paywall universale suoi tuoi contenuti, ne consegue che stai voltando la faccia a un mondo fatto di contenuti condivisi liberamente”); un po’perché convinto che sul lungo periodo non si sarebbe rivelata una giusta strategia finanziaria (“è un modello di business del diciannovesimo secolo”).

Rusbdridger, però, aveva probabilmente sovrastimato l’entità dei ricavi pubblicitari, erosi, in larga misura, proprio dai colossi del Web (il prossimo settembre è prevista la pubblicazione di un suo libro, Breaking news, sulle trasformazioni della stampa negli ultimi vent’anni, che si preannuncia molto critico nei confronti di Google e Facebook). Nel 2014, quando lasciò l’incarico di direttore, si stimavano ricavi per 115 milioni, ma la realtà si fermava all’incirca a 90. Ne seguì un periodo di incertezza e di scontro ai vertici del giornale, che si è conclusa con la nomina a direttrice di Katharine Viner (lui sperava in Janine Gibson, che dirigeva l’edizione americana) e la rinuncia alla carica da presidente dello Scott Trust (l’organismo che detiene la proprietà del Guardian allo scopo di mantenerne l’indipendenza), di cui sarebbe diventato presidente nel settembre successivo. Un cambiamento forse necessario, visto che dopo anni di perdite il gruppo aveva annunciato un programma di riduzione dei costi, che comprendeva ingenti tagli al personale (250 persone, di cui 100 giornalisti).

Può interessarti anche

Oggi, dopo soli due anni, la situazione è in continua evoluzione, ma sembra essere migliorata di molto. In un’intervista a Digiday, David Pemsel, l’amministratore delegato del Guardian media group, si dichiara ottimista per il futuro, pensa che il gruppo riuscirà a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2019 ed è già sulla strada verso i profitti. Dopo le dimissioni di Rusbridger, infatti, fu approvato un piano strategico di tre anni. Ci si era resi conto che la pubblicità, da sola, non sarebbe stata un modello di business sicuro; dunque, si pensava di essere costretti a introdurre un paywall, che avrebbe avuto come effetto negativo quello di bloccare la crescita del giornale e la sua diffusione (che, ad oggi, tocca la cifra enorme di 155 milioni di utenti unici al mese). Ma, alla fine, puntarono su una terza via, convincere gli utenti a pagare, pur non introducendo le barriere del paywall.

Così, il Guardian in un paio d’anni è riuscito a implementare una fonte di ricavi basata sulle sottoscrizioni dirette dei lettori. Ad oggi ottocento mila lettori (il paywall del New York Times, introdotto timidamente dal 2011, invece, è sottoscritto circa due milioni di persone) contribuiscono all’economia del giornale con quelle che di fatto sono donazioni volontarie, smentendo – per ora – chi all’inizio non lo credeva possibile. “Dobbiamo ricordarci – dichiara infatti Pemsel – del ruolo del Guardian nel mondo. Le persone sono ansiose di sapere cosa succede oggi nel mondo, e la nostra unica struttura proprietaria, che è completamente indipendente e libera dagli azionisti, fa sì che si fidino della nostra indipendenza e vogliano supportarci per mantenerci il più possibile accessibili”. Certo, è difficile prevederne il futuro, ma ad oggi il Guardian incassa di più con i suoi lettori che non le pubblicità.

(via)

La pubblicità non è stata del tutto abbandonata e resta al centro dei progetti. Ma ovviamente ha subito anche una ristrutturazione nei modi e negli obiettivi. Non punta più semplicemente sui banner (o meglio, sul programmatic advertising), ma, per esempio, usa i dati per cercare i migliori compratori, con discreti risultati. Il Guardian, inoltre, ha scommesso su forme più mirate di messaggi pubblicitari (si definisce una “piattaforma per il cambiamento”) basate sul messaggio più che sul numero di click, definito una “vanity metrics”. A cui si aggiungono gli investimenti per potenziare il dipartimento che si occupa di contenuti sponsorizzati (il Guardian lab, nato nel 2014) e quelli nelle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale o la realtà virtuale, che potrebbero generare reddito prossimamente. Secondo Pemsel questo sarebbe solo l’inizio di quanto il Guardian potrà fare in futuro. Difficile capire ora se ha ragione o è l’ennesima stima al rialzo, di sicuro è chiaro che il futuro del giornalismo passerà, ancora una volta, da qui.