L’intervista de ilLibraio.it a Michele Mari, che racconta il suo rapporto, da scrittore e da lettore, con il romanzo d’avventura

“C’erano una volta otto scrittori che erano lo stesso scrittore”, scrive Michele Mari all’inizio di uno dei racconti contenuti in Tu, sanguinosa infanzia. Si intitola, appunto, Otto scrittori, ed è un piccolo omaggio in forma narrativa alla letteratura d’avventura. Non solo; leggendo del disperato tentativo del protagonista di eleggere il miglior autore tra i suoi preferiti, ritroviamo quella che è la particolarità dell’opera di Mari, che, seppur riconoscibilissima per stile e tematiche, attinge da un vasto patrimonio letterario, lo cita, lo parodia, recuperandolo e trasformandolo.

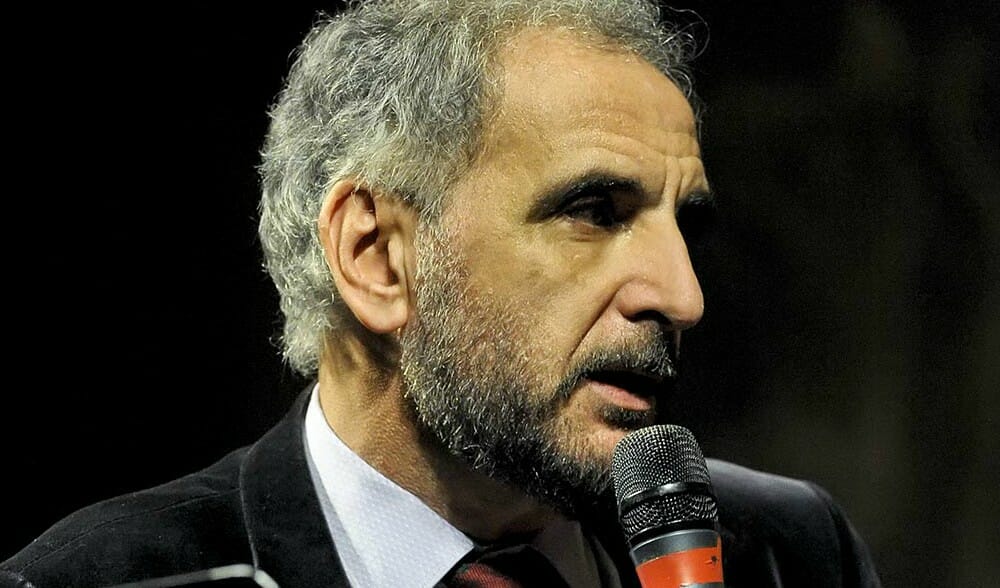

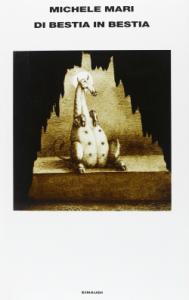

Abbiamo incontrato Michele Mari, per intervistarlo sulla letteratura d’avventura, in occasione del Premio Bottari Lattes Grinzane, a cui ha partecipato con Leggenda privata, un’onirica caccia ai fantasmi del passato con cui Mari torna alla sua tematica d’elezione: l’infanzia. E l’infanzia, come ci racconta in questa lunga intervista, gioca un ruolo fondamentale anche nella letteratura d’avventura e fantastica, di cui Mari è grande appassionato ed esperto studioso, come dimostrano romanzi come Di bestia in bestia, La stiva e l’abisso, o Roderick Duddle (tutti pubblicati da Einaudi), e i testi che compongono la poderosa raccolta saggistica I demoni e la pasta sfoglia (il Saggiatore).

Mari, il romanzo d’avventura implica una sorta di regressione, sia da parte del lettore, che deve accettare di farsi trascinare in una serie di avventure inverosimili, sia da parte dell’autore, che mette il suo rigore e la sua disciplina a servizio di una materia che viene tradizionalmente ritenuta “poco seria”. A che tipo di necessità risponde questa regressione?

“Sono molto d’accordo con il concetto di regressione. Lo stesso Stevenson disse che aveva scritto L’isola del tesoro fondamentalmente per tornare a giocare ai pirati, per tornare a fare quello che faceva da bambino. Ci fu anche una famosa discussione pubblica tra lui e il suo amico Henry James, che cito spesso. James disse: ‘Mi sembra uno spreco che un talento stilistico come Stevenson perda tempo con queste puerilità’, e Stevenson rispose appunto in termini di regressione. Henry James, un po’ stizzito, ribatté: ‘Per quanto mi riguarda, io non ho mai giocato ai pirati da bambino, non ho mai cercato tesori nascosti’; e Stevenson chiuse elegantemente dicendo: ‘Allora sappiamo che il signor James non è mai stato bambino’.

Io da bambino e da ragazzo ho divorato decine di libri d’avventura: hanno costituito una sorta di battesimo. Sono stato tenuto a balia da questi autori, da queste voci, e quindi ho sempre avvertito nei loro confronti affetto e gratitudine. Anche perché man mano che li leggevo entravo nei libri, vivevo le stesse avventure dei personaggi, c’era molto coinvolgimento”.

Questo come lettore. E come scrittore, invece?

“Mi sono accorto che, essendo cresciuto e avendo acquisito tutta una serie di consapevolezze e scaltrezze linguistiche e letterarie, non riuscivo più a essere quel lettore ingenuo, manipolabile, plagiabile, credulo, che è la condizione ideale per questo tipo di romanzi. Infatti quando, decenni dopo, mi è capitato di rileggere libri che avevo letto da ragazzino, ho sempre avuto un senso di spiazzamento: dovevo recuperare quell’antica emozione e quell’antica energia per non essere il lettore adulto e soltanto adulto che nel frattempo ero diventato. Probabilmente ho scritto Roderick Duddle proprio per provare a riattivare le emozioni adolescenziali, e credo che il gioco mi sia riuscito, almeno in termini di gratificazione e divertimento. Certo, ci ho messo le mie consapevolezze, le mie letture, il mio dominio formale, però è stata anche un’esperienza paradossalmente passiva, indotta, perché ho lasciato che la trama, seguendo i topoi del canone, si sviluppasse quasi autonomamente e mi sono lasciato prendere la mano dai personaggi”.

Ce lo può spiegare meglio?

“Alla fine alcuni di loro si sono imposti, come suor Allison, che doveva essere un personaggio di contorno ed è diventato fondamentale, senza che io lo avessi progettato. Ho avuto l’impressione, particolarmente gratificante per uno scrittore, di essere anche il lettore di me stesso, il lettore e il protagonista: ero al contempo Roderick, chi leggeva il libro, e chi lo stava scrivendo, e poi anche gli altri personaggi. Insomma, quando si parla con un po’ di schizzinosità della letteratura di genere, si dimentica che le canonizzazioni di genere forniscono generosamente una quantità di spunti e di meccanismi che, a volte, basta soltanto saper combinare tra di loro. In questo senso ho parlato di una scrittura passiva: perché mi sono limitato a combinare elementi di un grande metaromanzo di avventure al quale avevano collaborato tutti, da Salgari, a Dickens, a Stevenson, a Jack London”.

Un altro aspetto della letteratura d’avventura è una sorta di nascondimento: l’autore in qualche modo confonde le tracce, sublima all’interno di una materia molto vasta in termini di avvenimenti, personaggi, e colpi di scena, tutto un altro tipo di istanze di natura più personale e psicologica. Come avviene questo processo?

“È più nascosto, più indiretto e, per quanto mi riguarda, è anche una volta tanto salutare, o salutifero. Io, nei miei libri, sono sempre stato molto autobiografico, molto autocentrato, e anche quando ho inventato, ho comunque inserito elementi autobiografici, per cui si è parlato di autofiction. Scrivere un libro come Roderick Duddle mi ha permesso di modulare la vita, le emozioni, le aspettative, le paure di un ragazzino come sono stato io, facendo diversi passi indietro, nascondendomi completamente dentro al personaggio, senza avere quell’oppressione, quel senso anche un po’ imbarazzante dell’esibizionismo, del mettersi a nudo, che si ha quando si parla più direttamente di se stessi. Proprio perché ho nascosto, ho sublimato, in termini di avventura, di storia altrui, tante pulsioni, la scrittura risulta poi più divertita e più ariosa del mio standard negli altri miei lavori”.

Nel romanzo di formazione contemporaneo, come per esempio Il giovane Holden o Chiedi alla polvere, la maturazione del protagonista avviene essenzialmente attraverso un percorso di disillusione e di frustrazioni vuoi lavorative, vuoi amorose, vuoi nel rapporto con i genitori. I protagonisti del romanzo d’avventura, quando sono ragazzini, fanno invece un percorso per certi versi opposto, vitalistico, una sorta di iniziazione primitiva alla vita in cui lo status di adulto viene guadagnato dopo avere superato il pericolo, avere rischiato la vita, avere tradito, magari avere addirittura ucciso.

“Iniziazione è una parola giusta: ci si inizia alla vita adulta perdendo l’innocenza, perdendo il candore, perdendo l’ingenuità, perdendo la verginità d’animo. Nel caso di Roderick, però, ho cercato di non farlo crescere troppo, di tenerlo per quanto possibile ancora bambino: gli succedono tante cose, ma alla fine del libro è ancora il Roderick dell’inizio. Ha cambiato status, non è più uno sconosciuto, il figlio di una prostituta, è diventato un lord, però mi piace pensare che lui e il suo amico Michael continuino a giocare e ad avere lo stesso tipo di comportamento, anche irresponsabile e inconsapevole, che avevano all’inizio della storia. Anche perché l’espressione ‘romanzo di formazione’ mi ha sempre dato una sensazione di oppressione, come se volesse stabilire l’onere di una crescita, di una maturazione, e siccome per me maturare significa sostanzialmente invecchiare – e qui sto parlando da persona, non da scrittore – il cambio è più a perdere che a guadagnare. Leggenda privata da qualcuno è stato interpretato come una storia di formazione, ma io lo considero più una storia di deformazione, una storia di condizionamenti, di ferite, di dolori che mi hanno a un certo punto plasmato in un determinato modo. Leggenda privata è un libro che può spiegare come sono diventato scrittore, ma in quanto persona, in quanto individuo, direi che si tratta della storia di una deformazione”.

Il suo La stiva e l’abisso è un romanzo abbastanza sui generis: la materia è quella del romanzo d’avventura, l’ambientazione è marinaresca, ma si sviluppa in modo quasi teatrale attraverso un fitto dialogato. Di fatto è un romanzo sulle storie, sulla potenza della narrazione.

“È un romanzo teatrale nel senso che è un romanzo statico: la nave non si muove e il ponte e la cabina del capitano diventano, di fatto, un palcoscenico nel quale entrano e dal quale escono i personaggi. È un romanzo ‘bloccato’, claustrofobico, è un romanzo antiromanzo da questo punto di vista, che recupera però il romanzesco e il fiabesco attraverso il non detto, attraverso allusioni. In effetti, nel teatro classico e ancora in quello shakespeariano, gli eventi non venivano quasi mai rappresentati, c’era quasi sempre un personaggio – un araldo, un testimone… – che entrava in scena annunciando il dramma, ma l’evento era tecnicamente osceno, cioè fuori scena. E nella Stiva e l’abisso è come se io avessi delegato questo ruolo ai marinai che confabulano e al capitano che è impotente, frustrato, perché bloccato, anche se è colui che di più vuole capire, abbracciare razionalmente quello che sta succedendo alla sua nave. Ecco, attraverso queste testimonianze di secondo e terzo grado, l’elemento fiabesco – che di fatto rimane fuori perché riguarda i pesci e i morti – ritorna. È un romanzo che recupera, per via onirica e per via di resoconto di secondo o terzo grado, un’avventura, una fiaba che di per sé non c’è, perché non succede nulla: c’è una bonaccia, un capitano inchiodato, e un secondo ossessionato dalla ricerca di un tesoro, ma è come se ogni personaggio fosse un meccanismo rotto, un perno che gira su se stesso senza andare da nessuna parte”.

Nei suoi romanzi più fantastici, lei sembra rivelare tra le righe una fascinazione per il pirata, per il manigoldo, per il protagonista psicotico. Penso sia a Di bestia in bestia, dove i due fratelli sono la manifestazione mostruosa delle istanze della ragione uno e dell’istinto l’altro, ma anche all’antagonista di Roderick Duddle, il signor Jones, che benché voglia la fine dei due ragazzini protagonisti finisce per conquistare la simpatia del lettore.

“In letteratura la figura del cattivo paga, è molto più energica, magnetica. Si dice che il bene è noioso perché è sempre uguale a se stesso mentre il male può avere mille cause, mille modalità, mille scopi, ed effettivamente la tradizione a cui guardo quando scrivo è questa. Insomma: il personaggio più potente dell’Isola del tesoro è Long John Silver e anche il personaggio sulfureo, cupo, che riesce a rendere altrettanto cupo il fratello che inizialmente è un uomo integerrimo è il protagonista del Master di Ballantrae, sempre di Stevenson. Oppure pensiamo alla figura luciferina di Kurtz, in Cuore di tenebra di Conrad, al capitano Achab di Melville che è un maledetto, un titano empio e bestemmiatore… insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta. E queste figure di canaglie simpatiche hanno imposto la figura del signor Jones già nella mia mente con le sembianze di Gene Hackman: un attore a me molto caro che fa il cattivo in film bellissimi, come Pronti a morire di Sam Raimi o Gli spietati di Clint Eastwood, ed è un personaggio con il quale è impossibile non simpatizzare”.

Nel racconto Otto scrittori, contenuto in Tu, sanguinosa infanzia, il protagonista decidere di scegliere lo scrittore migliore tra i suoi prediletti: Conrad, Defoe, London, Melville, Poe, Salgari, Stevenson, e Verne. Quello che si sviluppa come un processo sanguinoso, una sorta di assassinio dei propri miti, è in realtà anche una grande dimostrazione di amore.

“Sì, e anche questo è un racconto sulla crescita. Crescere fondamentalmente vuol dire imparare la critica, l’arte della distinzione, l’arte della separazione, le gerarchie, le differenze. Il bambino è onnivoro e mette tutto insieme, non distingue tra Giulio Cesare, Barbablù o un personaggio di fantasia; mentre il ragazzino che sente l’onere della crescita diventa un piccolo omino che studia, e deve scoprire chi è più vicino al centro e chi alla periferia. Quindi, suo malgrado, compie quest’opera che è, appunto, sanguinosa, perché è critica e censoria. Poi però, una volta arrivato alla fine dell’indagine, si prende il lusso di annullarla, perché recupera e riabbraccia ecumenicamente tutti quelli che aveva man mano eliminato e scartato.

Per quanto riguarda il senso finale del racconto, è più importante l’ultima pagina di tutte le altre. È come imparare l’etichetta, imparare a mangiar bene in punta di forchetta e poi dirsi: ‘Bene, adesso so le regole quindi quando capiterà di essere invitato dall’ambasciatore potrò mangiare come si deve, però a casa mia preferisco mangiare il pollo con le mani’. Si tratta di imparare qualcosa per avere il lusso, in un certo senso, di regredire”.

Che ruolo le sembra avere il sentimento della nostalgia nella letteratura d’avventura e in quella fantastica?

“Molto forte, se partiamo dall’idea stevensoniana per cui scrivere significa tornare a ‘giocare ai pirati’. Poi ci sono scrittori più ironici, più cinici, più saggi; per esempio Mark Twain è sicuramente più nostalgico quando scrive di Huckleberry Finn, perché in fondo è il ragazzo selvaggio, disordinato, senza famiglia che lui avrebbe voluto essere, mentre Tom Sawyer è più saputello, petulante. Quindi per Huckleberry Finn si sente una commozione maggiore: anche se quello che ha tutte le carte in regola è Tom Sawyer, l’affetto di Mark Twain va ad Huckleberry Finn. E anche questa è una forma di nostalgia. Poi c’è una nostalgia di secondo grado, che è quella che prova il lettore in relazione al libro, perché è un libro letto durante l’infanzia e quindi ne è una parte. Ci sono infanzie una dentro l’altra come in una matrioska: c’è Jim Hawkins, dell’Isola del tesoro, che comincia il racconto che è un ragazzino e poi c’è Michele Mari che si ricorda di se stesso ragazzino che leggeva di Jim Hawkins. È un processo di appropriazione della propria infanzia e dell’infanzia altrui”.

Lei nei suoi romanzi si ispira apertamente a una serie di generi e autori di riferimento. Di bestia in bestia richiama il romanzo gotico, Io venia pien d’angoscia a rimirarti è un omaggio a Leopardi, in Rondini sul filo riproduce lo stile del monologo céliniano, tra le pagine di Roderick Duddle ritroviamo Stevenson e Dickens; tuttavia riesce sempre a mantenere una cifra originale assolutamente riconoscibile. Ci parla di questo meccanismo di appropriazione?

“Si tratta di un italiano letterario che assume diverse forme: dal falso – l’apocrifo leopardiano –, ad altre modalità più o meno contaminate, più o meno auliche, più o meno classicheggianti. È una sorta di italiano letterario che non è frutto di un progetto, di uno sforzo, o di un’operazione consapevole, perché è come se fosse da tempo – diciamo dai miei anni universitari – diventato una mia seconda lingua paradossalmente naturale. E sono consapevole che, quando scrivo in un certo modo, che può sembrare artificioso, barocco, complesso per amore della complessità, lo faccio proprio perché ‘penso’ così: le idee arrivano e poi escono già con quella modulazione. Credo sia il risultato di un’attitudine molto camaleontica nei confronti della letteratura, come se avessi preso da tutti i libri qualcosa che mi si è depositato dentro: dopo che queste sollecitazioni, clausole, modi, si sono frullati dentro di me, escono naturalmente. Quindi credo sia dovuto alla mia fedeltà a una lingua letteraria. Che mi sembra poi quasi tautologico, perché se facciamo letteratura, lo strumento con cui la facciamo deve essere letterario. Mi risulta incomprensibile, ma anche tecnicamente infattibile, scrivere nel cosiddetto ‘italiano standard’. Di sicuro non mi divertirei, ma probabilmente non saprei nemmeno come si fa”.