“Rifkin’s festival”, il nuovo film di Woody Allen, non è certo il più riuscito. Le polarità in cui si dibatte l’ennesimo alter ego alleniano sono sempre le stesse, con una chiarezza didascalica, confortante e domestica, per quanto itinerante, peripatetica, inesausta: mancanza di senso e senso della mancanza, perdita e desiderio. Eppure (proprio per questo) il suo cinema, oltre e dietro alla maniera, ha ancora spazio per passione e pulsione… – La recensione

Love and Death era il titolo originale di Amore e guerra, del 1975. Eros e Thanatos. Cinefilia e ipocondria, si potrebbe declinare, a vedere quest’ultimo Riskin’s Festival. Attrazione fatale per le immagini in movimento (memorie/sogni/fantasie di un inconscio in bianco e nero, un po’ come in La rosa purpurea del Cairo) e paura terminale del corpo (presente e pesante/invecchiato/difettoso, alla luce di un perpetuo e inemuttabile tramonto firmato/filmato Storaro, che ricorda la situazione fuori fuoco di Harry a pezzi). Le polarità in cui si dibatte l’ennesimo alter ego alleniano sono sempre le stesse, con una chiarezza didascalica, confortante e domestica, per quanto itinerante, peripatetica, inesausta: mancanza di senso e senso della mancanza, perdita e desiderio. Eppure (proprio per questo) il suo cinema, oltre e dietro alla maniera, ha ancora spazio per passione e pulsione.

Si potrebbe certo parlare di un film in buona parte derivativo (facendo proprio un appunto alleniano fin da Manhattan, arma a doppio taglio, a forma di specchio), sempre votato al rimpianto di una supposta età dell’oro (Midnight in Paris, qui Boulevard Saint Michel sotto la pioggia, che ancora cade sulla ultima puntata alla Grande Mela, di un paio d’anni fa, Un giorno di pioggia a New York), prigioniero del già visto, autocelebrativo e ombelicale, eppure è allo stesso tempo questa abitudine a guardarsi allo specchio, pur dagli esiti discontinui, il sintomo immaginario di un cinema ancora palpitante, le cui certezze rincuorano, ma in cui il riconoscimento è in parte ancora scoperta e apertura. Le nevrosi intelletuali scavano ancora, i one liner a tratti irrompono ancora geniali, i balbettii dell’anima velano e rivelano, i tradimenti e le scoperte affliggono e rigenerano, i discorsi esistenziali e quelli estetici, tutto è già sentito ma va sentito ancora una volta, le citazioni sono telefonate e parodiche insieme, come in un gioco senza fine, la cornice psicoanalitica è un cliché autorinico e una dimensione d’interrogazione perpetua. Una certa senilità del tutto, naturale, non esclude curiosità e innamoramenti, e una sapienza/saggezza capace ancora di interpellare e muovere lo spettatore (portarlo nuovamente al cinema?).

Può interessarti anche

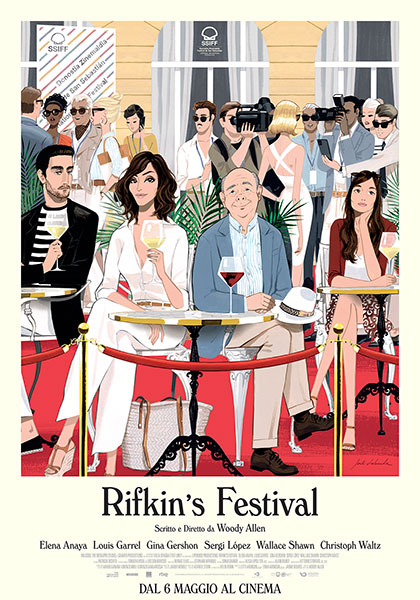

Una cosa è certa: lontano da Manhattan non si può non soffrire di cuore (letteralmente e metaforicamente): Rifkin Mort, nomen omen pericolosetto per la controfigura di un regista 85enne (qui Wallace Shawn), è un professore di cinema che segue Sue, la moglie, publicist navigata, al festival cinematografico di San Sebastián.

Lei (Gina Gershon) è chiaramente più presa dal giovane regista narciso (Louis Garrel col nome del padre) che dal marito critico e brontolone. Lei accompagna nella promozione del suo ego il giovane autore francese, lasciado il marito a passeggio, spettatore di un bilancio fallimentare, testimone di un matrimonio agli sgoccioli. Lui, del resto presto si rende conto – fra sogni cinefili conditi di fughe illusorie da malattie immaginarie – che dire e dirsi la verità significa fare i conti con la fine e, chissà, forse, con un nuovo sé.

Può interessarti anche

Il cinquantesimo film del regista non è certo il più riuscito, ma l’idea di innestare le memorie oniriche di celluloide serve a costruire una carrellata di quel cinema di matrice europea dal quale Allen ha da sempre attinto: ecco transitare nei sonni agitati e nelle reveries abbaglianti dello studioso in pensione: Welles, Bergman, Truffaut e Godard, Lelouch e Buñuel. La citazione è facile, la teoria in bianco e nero riconoscibile e iconica, eppure queste riscritture giocose si incastonano nel film come ostinazioni amorose, frequentazioni immaginarie di cui è tessuto l’inconscio alleniano, che sembra più interessato al riconoscimento che alla conoscenza, al gioco rispetto alla raffinata costruzione, all’andamento rapsodico e abitudinario di un nonno capace ancora di luccichio e aneddoti.

Perché non tornare a questo festival, a questa fiera, a questa proiezione amorosa che è, e rimane, il cinema di Woody?

L’AUTORE: qui tutte le recensioni e gli articoli di Matteo Columbo per ilLibraio.it