Dopo l’attentato dello scorso agosto, Salman Rushdie torna con il romanzo “La città della vittoria”: quello dell’autore di “I figli della Mezzanotte” e “I versi satanici Rushdie” è un grande e sontuosissimo sogno, una metafisica laica e allegramente malinconica (se qualcuno parlerà di fantasy, lo farà a sproposito) dove confluiscono il mito e la storia. Un libro non privo di cadute e magari lentezze, in cui l’autore si affida al mito e all’immaginazione…

Il titolo, La città della vittoria, già suonerebbe in sé come una sorta di proclama da parte di Salman Rushdie, a sei mesi dall’attentato islamista alla Chautauqua Institution, nello stato di New York: un gesto di fiducia, o forse di noncuranza, come per ricacciare nel buio del male e del fanatismo i mandanti del mancato killer che lo ha pugnalato in nome della religione, cercando di eseguire l’ormai antica condanna a morte decretata da Khomeini per I versi satanici.

Viene perciò da chiedersi di che vittoria si tratti, e se nei lunghi mesi della convalescenza lo scrittore ci abbia rimesso mano, se abbia accentuato l’idea di quel “Regno della felicità” che è al centro del nuovo romanzo.

La città della vittoria è Bisnaga, capitale dell’impero Vijayanagar che unificò il sud dell’India per oltre due secoli, e a giudicare dalla documentazione storica conobbe lunghi periodi di pace interna e tolleranza, nonostante le continue guerre contro i sultani (islamici) del Nord.

Erano guerre geopolitiche, guerre a volte persino sfarzose, con schiere di elefanti, guerrieri tirati a lucido, teste tagliate e riempite di paglia, e quasi mai mosse da motivi religiosi. L’epica di questo antico regno, storicamente fiorito tra il 1336 e il sedicesimo secolo, alla fine del quale cominciò una rapida decadenza, ha un narratore immaginario e fatato, Padma Kampana, una donna che vive per duecentoquarantesette anni e riceve questo nome come “tributo alla dea – leggiamo – che era l’incarnazione locale di Parvati, moglie di Shiva e figlia di Brahma, da cui prendeva il nome anche il fiume di Bisnaga”.

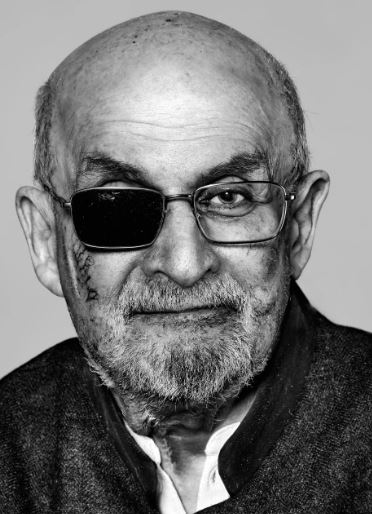

Il New Yorker intervista (con il direttore David Remnick) Salman Rushdie e pubblica la foto dello scrittore, firmata da Richard Burbridge, con l’occhio destro coperto da una lente scura. Lo scrittore, tra le altre cose, parla dell’attentato, delle sue condizioni fisiche e del “blocco” vissuto in questi mesi quando ha provato a tornare a scrivere…

Padma viene abbandonata bambina dalla madre, che si getta sul rogo insieme alle vedove dei guerrieri sconfitti in una remota battaglia, ma la dea tutelare le affida, oltre a strani, sovrumani poteri, una missione e un destino, “offrendo alla ragazzina l’esperienza unica di un’estranea sovrannaturale che si rivolgeva a lei usando la sua stessa bocca”. Lotterai, le dice, “per assicurarti che nessun’altra donna sia mai più bruciata in questo modo, e che gli uomini inizino a considerare le donne con occhi nuovi, e vivrai abbastanza a lungo da assistere sia al tuo successo sia al tuo fallimento, per vedere tutto e raccontarne la storia, anche se morirai subito dopo aver finito di raccontarla e nessuno ti ricorderà per quattrocentocinquant’anni”. Il che suona piuttosto moderno; trasferisce l’epica antica (che Rushdie conosce bene, il libro contiene persino una stringata bibliografia al proposito) in un sogno del presente.

Può interessarti anche

Pampa è nello stesso tempo una giovane donna che ha assorbito in sé il divino e, per molti aspetti, un personaggio letto e vissuto attraverso le lenti del contemporaneo, così come la vicenda che la riguarda e che lei ci racconta attraverso il tramite di chi ha scoperto il suo immenso poema. Questo narratore di secondo grado, la voce dell’autore, si concede di tanto in tanto osservazioni ironiche, come quando, Padma, divenuta regina, discute col re, e riceve risposte come questa: “Può darsi che le tue idee siano semplicemente troppo progressiste per il quattordicesimo secolo. Sei solo un po’ in anticipo sui tempi”.

È un procedimento di sovrapposizione tipico di Rushdie, usato in questo libro con evidenti effetti stranianti. I tempi – il Tempo – in un universo di questo genere sono infatti ambigui, hanno dimensioni che dipendono dall’osservatore e dalle storie raccontate; il tempo passa “come uno spettro in un corridoio che fluttua davanti a tende bianche che si gonfiano davanti a finestre aperte, come una nave nella notte, o una migrazione di uccelli lassù, in alto”; ed è ingannevole, ci suggerisce Rushdie con la sua prosa intensa, metaforica, immaginosa e trascinante.

“La città della vittoria” è tradotto da Stefano Mogni e Sara Puggioni

Qui però, rispetto ad altre opere precedenti (a parte i Versi satanici, vengono alla mente il recente Quichotte o L’ultimo sospiro del Moro, proprio per l’intreccio particolarmente efficace di Oriente e Occidente, tra le rispettive storie e tessiture dell’immaginario) la vena diremmo “epica” è molto più evidente, in un gioco tra arcaismi e rovesciamenti appunto temporali.

L’epica di Bisnaga – nome con cui i portoghesi e in genere gli occidentali conobbero quell’impero – sembra voler rivaleggiare con quella sanscrita del Mahābhāratai; e l’uso della storia, sempre allusa ma nello stesso tempo fantasticamente trasformata, ci suggerisce che si tratta forse di un miraggio – non sarà l’incubo da cui vorrebbe risvegliarsi Stephen Dedalus, ma è pur sempre l’insieme delle storie raccontate dalla gente, un insieme imprevedibile e caotico. Gli stessi personaggi che ad essa appartengono in senso stretto, come due viaggiatori portoghesi e uno veneziano, si ritrovano così con nomi appena appena alterati, e per di più tutti e tre, successivamente, nel letto di Pampa: che conosce nella sua lunghissima vita non solo l’esaltazione di creare e il dolore della sconfitta, ma anche la stanchezza della ripetizione.

I sovrani di Bisnaga conservano invece i loro, di nomi – e lo stesso accade per gli eventi documentati che li riguardano -, ma devono confrontarsi con qualcosa di soprannaturale che è poi la chiave anche del loro agire: perché la città imperiale nasce per creazione in poco più d’un giorno, generata dalla energia mentale della protagonista, insieme con tutti i suoi abitanti, cui Pampa dovrà “sussurrando” nella loro mente, infondere una coscienza, una memoria, un passato, insomma un’identità: per ritrovarsi com’è ovvio, nello scorrere del tempo, di fronte a tutte le contraddizioni del Dio creatore (o dello scrittore?). Una volta dotati di identità, infatti, “i personaggi agiscono alla loro maniera, non sono più controllabili se non parzialmente”. Ovvero, commenta la voce del narratore contemporaneo, ben presto “Pampa Kampana imparò una lezione che ogni creatore dovrebbe imparare, perfino Dio. Una volta creati i personaggi, si è vincolati alle loro scelte. Non si è più liberi di forgiarli nuovamente secondo i propri desideri. Erano quel che erano e avrebbero fatto quel che avrebbero fatto”.

Il “regno della gioia”, di conseguenza, a volte si manifesta altre volte no, Pampa non è onnipotente – come tutti, come del resto anche gli dei. Anni di turbolenze si alternano a periodi in cui, come scrive ad esempio Duarte Barbosa, viaggiatore portoghese veramente esistito, “ogni uomo può andare e venire e vivere secondo il proprio credo. Grande equità e giustizia sono osservate nei confronti di tutti, non solo dai governanti, ma anche dal popolo.” Ma Rushdie, con una tipica torsione ironica, lo cita chiamandolo Hector Barbosa, in un gioco di allontanamento forse ironico: perché esiste sì un Hector Barbossa (con due esse), ma è il personaggio di una popolare serie cinematografica (Pirati dei caraibi); e di suo è ovviamente un pirata senza scrupoli.

Il regno della gioia è come la gioia individuale e collettiva: ha bisogno di un dio, che però non è una garanzia sufficiente. Eppure bisogna pur provarci, ci dice lo scrittore attraverso Padma, che “nel profondo del suo cuore, aveva sognato una cosa del genere, una Bisnaga in cui tutte le divisioni – di casta, di colore della pelle, di religione, di pensiero, di forma, di provenienza geografica – venissero messe da parte per lasciar sorgere il premarajya, il regno dell’amore”. E’ solo un sogno? Alla fine di quasi tre secoli d’avventure, quando tutto crolla, quando la Città della Vittoria cade in rovina distrutta dai regni islamici del Nord, Padma conclude il suo poema dando conto finalmente del titolo: non la città, ma le parole sono le uniche vincitrici.

Non è questa la sola conclusione possibile che si possa trarre da un romanzo che resta una sorta di opera aperta. Ma andrà notato come proprio sul tema dell’Impero Vijayanagar Rushdie incontri qui V. S. Naipaul, che a questo territorio e alla sua storia aveva dedicato nel ’75 Una civiltà ferita: l’India (sei anni prima di I figli della Mezzanotte, il romanzo sui traumi dell’indipendenza che dette a Rushdie il successo), giungendo a conclusioni di tutt’altro genere. Per lui la distruzione dell’ultimo impero Hindu nel sedicesimo secolo ad opera dei sultanati islamici fu il grande trauma, rimasto tale nei secoli e ancora vivo oggi (o almeno, quando Naipaul scriveva). La città della vittoria non contesta se non molto indirettamente questa posizione, anche se insiste sulla convivenza tra culture e religioni diverse che a tempi alterni fu comunque possibile. Quello di Rushdie è del resto un grande e sontuosissimo sogno, una metafisica laica e allegramente malinconica (se qualcuno parlerà di fantasy, lo farà a sproposito) dove confluiscono il mito e la storia.

L’operazione, da un punto di vista narrativo, non è priva di cadute e magari lentezze; molte ricostruzioni “storiche” o d’ambiente del mondo di Bisnaga sembrano di tanto in tanto un poco appesantirsi, per eccesso di vena fantastica e di bulimia descrittiva. Gli si potrebbero rivolgere – non sarebbero del tutto fuori luogo – alcune delle critiche che Sainte-Beuve fece a Flaubert nella celebre stroncatura di Salambò, accusando quel bizzarro e laboriosissimo romanzo cartaginese di essere tutto sommato un’opera impossibile sia dal punto di vista storico sia da quello del lettore moderno.

È noto che Flaubert si difese puntualmente. Lui però aveva dovuto inventare per analogia con altre culture mediterranee simili il mondo e la vita – pochissimo testimoniati – dell’antica Cartagine, mentre Rushdie dispone di fonti storiche, se pure non esaustive, e gioca a violarle usando il mito e l’immaginazione. In qualche modo, però, ha scritto davvero la sua Salambò. E con Flaubert può dire, anche a maggior ragione del grande predecessore, “ho voluto fissare un miraggio applicando all’antichità i procedimenti del romanzo moderno e ho cercato di essere semplice. Ridete pure, si, ho detto semplice, e non sobrio”.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it