“Mi sono chiesta quanto la solitudine universale sia legata alla globalizzazione e al capitalismo, che ci addomesticano e inducono bisogni e abitudini che ci allontanano da noi stessi e dagli altri. Mi sono chiesta quanto quel che sentiamo noi singoli individui corrisponda a come si sente il mondo e per farlo bisogna andare nel mondo”. Daria Bignardi si racconta con ilLibraio.it in occasione dell’uscita di “Nostra solitudine”, personal essay in cui dà voce all’inquietudine di chi vuole fare i conti con i propri piccoli e grandi traumi, ma non si sente legittimato a farlo: “Raccontando le mie, di ombre, ho provato a illuminare quella zona, a capire quanto è comune a tutti gli umani – e non solo agli umani – in Oriente e in Occidente, quanto siamo legittimati a viverla, esplorarla, sentirne il peso”. Tra i temi toccati dall’intervista, la maternità: “Da ragazza ho letto tutte le scrittrici femministe e mi sembrava di avere le idee chiarissime sulla persona che volevo essere. Poi, quando ho avuto una famiglia, ho fatto tutti gli errori di mia madre, come se mi avessero fatto un incantesimo”

“Beata solitudine e solitudine nera sono due facce della stessa medaglia, come dice la Treccani. Ma bisogna essere riposati e sicuri di sé per godersi la faccia giusta”.

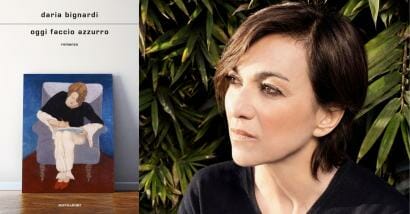

In Nostra solitudine (Mondadori, pp. 168) Daria Bignardi, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica, autrice del podcast di libri Parlarne tra amici e scrittrice insignita di numerosi riconoscimenti, torna al personal essay per dare voce all’inquietudine di chi vuole fare i conti con i propri piccoli e grandi traumi, ma non si sente legittimato a farlo.

Se parte dell’umanità soffre, è oppressa, devastata dalle bombe o privata della libertà, chi sono io per sentirmi solo e triste?

Eppure non si tratta di una questione privata. Daria Bignardi lo riconosce con sincerità, ironia e coraggio. Guarda alla sociologia più che alla psicologia. È convinta che “il personale è politico” e percepirsi parte di una comunità, di un ‘noi’ restituisca quella connessione e vibrazione col mondo “non addomesticato” e selvaggio che è più facile scorgere nei libri, negli artisti e negli animali. Ma anche nei luoghi, soprattutto quelli estremi, quelli in guerra, dove “ogni uomo è illuminato a giorno” come sostiene Svetlana Aleksievič.

L’autrice di Non vi lascerò orfani (premio Rapallo, premio Elsa Morante, premio Città di Padova) e di Ogni prigione è un’isola (premio Rapallo Saggistica) sempre editi da Mondadori, in questo suo decimo libro si sposta dal Vietnam, dove si reca con il figlio nell’anniversario dei cinquant’anni dalla fine del conflitto con gli Stati Uniti, in Ucraina, e poi a Gerusalemme, in Cisgiordania, dove è a contatto con i giovani cooperanti di Operazione Colomba, e infine nelle foreste impenetrabili dell’Uganda, dove assiste a un’operazione al cuore di un neonato.

Nel mentre, cerca di affrancarsi dai social network, che si arricchiscono fomentando le nostre solitudini, ma non riesce a rinunciare a WhatsApp, alla sfida giornaliera a Wordle con le nipoti, al cazzeggio con le amiche o al flirt con gli amanti.

La sua è, in definitiva, una solitudine affollata che guarda con speranza alle nuove generazioni e al potere che i libri possono avere come strumenti di connessione autentica e consapevolezza, come ha illustrato in questa intervista per ilLibraio.it.

“Chi è felice nella solitudine o è una bestia selvaggia o un dio”, diceva Aristotele. Qual è il suo rapporto con la solitudine?

“Bè di sicuro ho più familiarità con la bestia che col dio. E poi, nei viaggi che ho fatto per scrivere Nostra solitudine, incontro cani, gatti, gorilla, pappagalli… e racconto che, a volte, guardarli negli occhi è come leggere le opere di certi scrittori dalla vita inquieta: la vibrazione che passa è così emozionante che può togliere il fiato. Una vibrazione che è più facile avvertire negli incontri coi libri, gli artisti e gli animali che con gli umani”.

“Soprattutto con chi non è completamente addomesticato”, scrive.

“Mi sono chiesta quanto la solitudine universale sia legata alla globalizzazione e al capitalismo, che ci addomesticano e inducono bisogni e abitudini che ci allontanano da noi stessi e dagli altri. Mi sono chiesta quanto quel che sentiamo noi singoli individui corrisponda a come si sente il mondo e per farlo bisogna andare nel mondo”.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Per lei la dimensione sociale è cruciale: “Penso che la psicologia faccia bene e la psichiatria ancor meglio, ma che sia la sociologia a dare le risposte che mi interessano (…). Sentirsi tristi o soli non è una questione privata”.

“Non è un attacco alla psicologia o alla psichiatria, utilissime, ma credo che sia la sociologia a spiegarci davvero perché ci sentiamo come ci sentiamo, e senza guadagnarci sopra un mucchio di soldi. I percorsi individuali, se non vengono confrontati, se non stanno dentro alla realtà, hanno molti limiti. Mi sembrava più interessante cercare una connessione col mondo. Che fosse un lato politica e sociologica, e dall’altro animistica, naturale, animale”.

Daria Bignardi (foto Getty 25-8-2025)

A proposito di connessione, nel libro dice di volersi affrancare dai social network, come gesto di ribellione. Per quale motivo?

“Sa quei pensieri che si fanno a gennaio, con l’anno nuovo? Ho pensato che volevo ribellarmi agli oligarchi della tecnologia che sfruttano e fomentano le nostre solitudini per accumulare capitali. Ho provato a disconnettermi, ma da WhatsApp è impossibile. Anzi credo di esserne dipendente: a volte ho addirittura la sensazione che la mia vera vita si svolga lì. Potrei fare a meno di tutti i social media, molti non li uso più, ma non di WhatsApp, grazie al quale posso vivere una solitudine affollatissima”.

Può interessarti anche

Non è andato a finire bene nemmeno l’idillio iniziale con ChatGPT.

“Dopo tre settimane mi hanno disattivato l’account perché non avevo risposto alla richiesta di confermare la maggiore età. Ho pensato di farne a meno ed è stato meglio così. Non mi mancava per niente. Quel rapporto così gentile, di chi ti dà sempre ragione, senza confronto, né angoli e asperità, non crea nulla che valga la pena ricordare. Abbiamo memoria soprattutto delle relazioni che ci mettono in discussione”.

Incluse le relazioni con i libri.

“Ho scritto Libri che mi hanno rovinato la vita per questo: le opere che mi hanno formata sono state quelle che mi avevano dato fastidio e turbato, non certo quelle consolatorie e accomodanti. L’intelligenza artificiale, per come è ora, mi sembra un po’ noiosa, ma immagino che saranno capaci di renderla interessante e imprevedibile”.

Può interessarti anche

Nostra solitudine si apre in Vietnam e prosegue in altri luoghi estremi come l’Uganda o in territori in guerra come l’Ucraina e la Cisgiordania. Cosa cerca attraverso questi viaggi?

“Bè sa, nei luoghi estremi cerchiamo molte cose: dal nostro posto nel mondo allo sguardo del mondo su di noi. La lontananza e la mancanza di sovrastrutture rendono più chiaro chi siamo, cosa ci importa davvero di quello che ci aspetta a casa. Cerchiamo una distanza dalla vita normale che ci aiuti a capire. Svetlana Aleksievič scrive che ‘in guerra l’uomo è come illuminato a giorno’”.

Qual è stata la sua prima volta in un luogo estremo?

“Fu in Bosnia, nel ’95, l’ultimo anno di guerra, a Sarajevo. Di recente sono stata in Ucraina, a Odessa, nel primo Capodanno dopo l’invasione russa e poi in Cisgiordania, a lungo, questa primavera. Nei posti di conflitto, come in carcere, è molto chiaro ciò che conta. Così come nella giungla amazzonica o in Uganda, nella foresta impenetrabile di Bwindi. Mi sento più connessa col mondo intero quando sono in carcere, in guerra o nella jungla di quanto mi ci senta a Milano”.

Può interessarti anche

In Cisgiordania ha vissuto nel villaggio al centro del documentario No Other Land. Ha visto con i suoi occhi la quotidianità dell’occupazione.

“Ci sono andata in aprile e ho visto e respirato la loro quotidianità, che è la brutalità dell’oppressione da parte dei coloni che ogni giorno, quando non sparano bastonano, tagliano i tubi dell’acqua, rubano pecore, demoliscono, sradicano. Dove coprire distanze anche brevissime è complicato, perché ovunque i checkpoint israeliani bloccano la circolazione, e avere un permesso per lavorare e viaggiare è impossibile. Nonostante tutto questo, i palestinesi cercano di fare una vita normale. Le madri che ho incontrato mi hanno ricordato la mia: il figlio esce la sera e rischia di essere ucciso e loro gli dicono ‘Mi raccomando mettiti la felpa che prendi freddo’”.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Pensa che l’accordo discusso a Sharm el-Sheikh possa essere una soluzione?

“Come tutti lo spero. Nostra solitudine inizia proprio a gennaio scorso, durante la prima tregua e il primo scambio di prigionieri. Venivo dall’aver scritto Ogni prigione è un’isola che racconta 30 anni del mio lavoro in carcere. Ho sentito che dovevo cercare di parlare con i prigionieri palestinesi rilasciati. Un pensiero legato alla riflessione iniziata in Vietnam su quanto la solitudine sia legata all’oppressione”.

E ci è riuscita.

“Sì, sono partita e sono riuscita a incontrare a Hebron una ex prigioniera e un ex prigioniero appena rilasciati, per poi capire che lì c’è un paese intero in prigione. Non sarà facile né ricostruire Gaza, né la speranza”.

Per non parlare della ricostruzione dai traumi, personali e collettivi.

“Quando hai intorno un mondo che soffre è inevitabile domandarsi: ‘Ma io mi posso permettere di essere triste? Chi può permettersi di sentirsi solo? Un orfano, una persona che vive in un paese oppresso? Le donne? Ho incontrato Wael Al-Dahdouh, il giornalista di Al Jazeera che ha perso moglie e figli nei bombardamenti. Se lui ha questa postura, questa schiena dritta, questa forza di continuare, io mi posso permettere di pensare ai miei piccoli traumi?”

Che risposta si è data?

“Che penso di sì, lo possiamo e lo dobbiamo fare, ma guardando più alla sociologia che alla psicologia, sentendoci parte di una comunità, di un ‘noi’. Il personale è politico e anche i libri possono essere uno strumento straordinario per stare in connessione col mondo”.

Può interessarti anche

Triste Tigre di Neige Sinno è uno di questi.

“L’ho amato molto. Verso la fine di Triste Tigre, Sinno parla dell’altro posto, dove sono finiti quelli che hanno avuto esperienze terribili. Dice che si riconoscono, che se sei stato in quell’altro posto non ne esci mai, rimani sempre collegato a quella radice del male e riconosci gli altri come te. Anche questo pensiero ha a che fare con i luoghi estremi, isolati – quell’altro posto dove si è terribilmente soli ma comunque connessi alla natura, agli animali, alla gente che somiglia a te. Credo che riguardi un po’ tutti”.

Quindi tutti abbiamo una zona d’ombra?

“In maniera diversa, ma credo che tutti abbiamo una parte di noi che è stata in un altro posto per cui ci sentiamo a disagio, diversi, estranei. Raccontando le mie, di ombre, ho provato a illuminare quella zona, a capire quanto è comune a tutti gli umani – e non solo agli umani – in Oriente e in Occidente, quanto siamo legittimati a viverla, esplorarla, sentirne il peso. Non è detto che la dobbiamo rimuovere o sottovalutare. Naturalmente ci sono popoli e condizioni oggettivamente più oppressi, ma individuare il tratto comune a tutti gli umani e stare in ascolto del battito del cuore del mondo credo serva a tutti”.

Mentre parlava ho pensato all’incontro avuto nel 2022 con Kim Phúc e Nik Ut, la Napalm Girl e il fotografo che la immortalò durante la guerra in Vietnam. Lei conosce la loro storia?

“Sì. Il racconto, la testimonianza sono fondamentali per provare a mettersi nei panni dell’altro, come sanno fare i grandi fotoreporter. All’inizio di Nostra solitudine sono con mio figlio proprio al Museo dei Resti della Guerra in Vietnam, e restiamo ore a guardare gli scatti di Robert Capa. Vederli lì, nel paese dove è morto, fa un effetto ancora maggiore”.

Cosa le ha insegnato l’esperienza in carcere?

“In questi 30 anni ho visto le cose peggiorare continuamente – oggi ci sono il doppio delle persone detenute rispetto a 20 anni fa – eppure i magistrati dei tribunali di sorveglianza (quelli bravi), gli educatori, quelli che hanno a cuore le persone detenute ti dicono tutti la stessa cosa: anche se riesci a reinserire una sola persona, vale la pena provarci, sempre”.

A proposito di speranza, lei cita diversi cooperanti, come quelli di Operazione Colomba che incontra in Cisgiordania, e ne parla con ammirazione.

“Mi sembra che le nuove generazioni di volontari e anche di inviati facciano questo lavoro in maniera seria e semplice, senza la retorica dell’inviato di guerra di una volta – quello che doveva fare i conti con un dolore antico, beveva, fumava ed era spesso narcisista. Anche in Nostra solitudine racconto di persone giovani che si occupano di cooperazione in modo totalmente laico e non retorico. Un impegno anche politico dove si mette il proprio corpo al servizio degli altri”.

E forse sarà merito anche loro, dei giovani, se entro questo secolo, come sostiene la filosofa e attivista Luisa Muraro, il patriarcato finirà.

“Penso e spero che Luisa Muraro abbia ragione. Finirà prima nel mondo occidentale, sta già succedendo, anche se ci sono ancora molte cose da fare. E ci sono posti del mondo dove si deve ancora iniziare, ma la direzione non può essere che quella”.

Eppure lei stessa dichiara di aver capito tardi di non dover essere la madre-eroe che cerca di fare tutto.

“Mi domando come mai: da ragazza ho letto tutte le scrittrici femministe e mi sembrava di avere le idee chiarissime sulla persona che volevo essere. Poi, quando ho avuto una famiglia, ho fatto tutti gli errori di mia madre, come se mi avessero fatto un incantesimo”.

E le ragazze come sua figlia Emilia, invece?

“Mi sembra che le ragazze di oggi siano molto più consapevoli e attente. Spero non capiti anche a loro di essere punte dall’arcolaio magico e che l’angelo del focolare sia morto e sepolto quando sarà il loro momento di avere una famiglia, qualunque essa sia”.

Da giornalista e intervistatrice, le domande fanno parte del suo dna. Ce n’è una che avrebbe voluto porre o che avrebbe voluto le venisse rivolta?

“E chi se ne ricorda? Però no, credo di aver fatto più o meno tutte le domande che volevo, sono troppo curiosa e poi ho una passione per i romanzi e ogni vita è un romanzo. Quanto a me, mi basta che siano letti i miei libri, piuttosto che le interviste che mi fanno, nelle quali non mi riconosco mai. Detto senza offesa, è un problema mio, preferisco ascoltare o scrivere, che parlare”.

Perché è così importante che leggano le sue opere?

“La regista Agnès Varda diceva che un’opera – e vale anche per i libri – è fatta di tre momenti: l’ispirazione, quando decidi cosa vuoi raccontare; la creazione, il lavoro per arrivarci; e la condivisione, quando l’opera è finita e arriva al cinema, o in libreria. E la condivisione completa l’opera, l’accende e la fa vivere. Non so se c’è una domanda che avrei voluto mi venisse fatta, anzi non credo, ma so che essere letta e creare una connessione col lettore è indispensabile per completare la tua opera”.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Fotografia header: Daria Bignardi nella foto di Claudio Sforza