“Tempi duri, questi, per noi oziosi. E l’estate non migliora certo le cose: l’estate è fatta per oziare – altrimenti a che servono il caldo, le cicale, le amache? – ma ormai, nell’era dello smartphone, anche l’ozio è diventato un duro lavoro…”. Con la scrittrice Ilaria Gaspari un viaggio letterario, in cui si citano testi di culto sul tema, firmati da autori come Jerome K. Jerome, Paul Lafargue, Bertrand Russell, Robert Louis Stevenson e Ambrose Bierce

Tempi duri, questi, per noi oziosi. E l’estate non migliora certo le cose: l’estate è fatta per oziare – altrimenti a che servono il caldo, le cicale, le amache? – ma ormai anche l’ozio è diventato un duro lavoro. Eppure abbiamo, dentro i nostri telefoni, ormai vere e proprie appendici di arti piacevolmente informicoliti, interi mondi a portata di mano: risparmiamo il tempo di andare in banca, in posta a pagare le bollette, perfino di fare compere nei negozi. Risparmiamo un sacco di tempo – ogni volta che ci penso mi prende una vertigine di delizia: quante cose, grazie alla tecnologia, non ci rubano più minuti, né ore, o addirittura giornate intere. Ma un vero ozioso sa bene che, ahinoi, il tempo risparmiato non è affatto tempo guadagnato: non è, cioè, tempo consacrabile alla nobile attività del dolce far niente, ovvero, ai suoi occhi almeno, l’unico modo sensato di abitare il tempo.

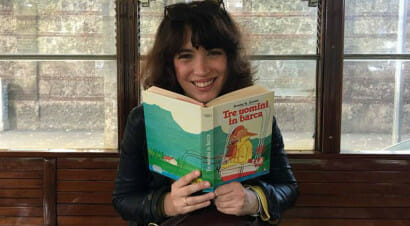

L’ha scritto chiaro e tondo uno dei grandi patroni di noi oziosi, Jerome K. Jerome, squisito umorista e senza ombra di dubbio il tipo di perdigiorno che vorrei avere come amico: per fortuna, autore di libri talmente deliziosi da permettermi l’illusione che in effetti – per le vie contorte in cui la letteratura rende possibile cullarsi in questo tipo di sogni – amici, in un certo senso, lo siamo. Fra questi suoi libri, Tre uomini in barca – per tacer del cane e Tre uomini a zonzo sono magnifici inni al perder tempo; ma il nostro eroe ci ha lasciato anche un vero e proprio breviario dell’ozio, dal titolo difficilmente fraintendibile, i Pensieri oziosi di un ozioso.

Librino dedicato nientepopodimeno che alla pipa dello scrittore, e con una dedica davvero commovente: “Alla carissima e prediletta AMICA dei miei giorni belli e dei miei giorni neri, all’Amica che, sebbene nei primi tempi della nostra relazione mi abbia spesso sconcertato, ha finito poi col diventare la mia più ardente compagna; all’Amica che, per quanto spesso io la lasci in disparte, mai per vendicarsi mi sconvolge; all’Amica che, trattata con freddezza da tutte le donne di casa e guardata con sospetto perfino dal cane, è però quella a cui maggiormente aspiro, e in cambio pare impregnarmi sempre più della fragranza della nostra intimità; all’Amica che non mi rinfaccia mai i difetti non mi chiede mai danaro in prestito, e non mi parla mai troppo di sé; alla compagna delle ore oziose, alla consolatrice delle mie pene, alla confidente delle mie gioie e delle mie speranze, alla mia vecchia e gagliarda PIPA. Questo libriccino è dedicato con gratitudine e affetto”.

Può interessarti anche

Potremmo, noi oziosi odierni, dedicare con altrettanta sincera grazia un nostro libro di pensieri sulla nullafacenza allo smartphone che pende dalle nostre mani semi-inerti quando ci buttiamo sul divano a rilassarci, e scorriamo su e giù le homepage dei social o ci leggiamo deliziati le notizie più morbose che compaiono nei box dei giornali online? Io non credo, e penso che la ragione vada cercata proprio nel fatto che lo smartphone ci fa da un lato perdere un sacco di tempo, ma dall’altro ce lo fa risparmiare, abbreviando le azioni, sincopandole, insinuandole come tenaci piante di capperi in ogni crepa delle nostre giornate.

Il tempo che risparmiamo, così, non è tempo di ozio, ma tempo che impieghiamo – mantenendoci costantemente connessi, e con l’ansia sempre di restare indietro, di perderci qualcosa – a fare dell’altro, a rispondere a un’altra mail, a portarci un po’ avanti per domani. Niente di più lontano, dall’etica dell’ozioso, della famigerata FOMO, ovvero la paura di perdersi qualcosa (fear of missing out), l’ansia, sempre più diffusa, di rimanere sconnessi dal continuo flusso di informazioni, di eventi e di impegni, di lavoro e personali – naturalmente mescolati in allegra e sorniona confusione – che scorre fra i dati dei nostri smartphone. Jerome, assai più saggio di noi, inorridirebbe.

“È impossibile godere la pigrizia fino in fondo se non si ha parecchio lavoro da compiere. Non è affatto divertente non far nulla quando non si ha nulla da fare. Perdere il tempo diventa una mera occupazione, allora, e un’occupazione tra le più affaticanti. L’ozio, come i baci, per esser dolce deve essere rubato”, scrive nei Pensieri oziosi: parole sante. Certo è difficile riuscire a impigrirsi con dignità ora che il lavoro sembra sempre più orientato ad assumere le sembianze subdole dello smart-working, che trasforma le case in uffici sempre aperti, spalanca le finestre di zoom o di meet o di duecento altri luoghi virtuali di riunione sui nostri salotti e sulle camere da letto, costringendoci oltretutto alla radicale alternativa fra il mostrare le nostre miserie – io per esempio ho sostenuto una serissima conferenza senza accorgermi dei cartoni delle pizze e di due edificanti bottiglie di birra sul tavolo alle mie spalle – o rinunciare ulteriormente all’ozio per assicurarci il decoro.

Eppure ora torna l’estate, e penso che la maggior parte delle cose che amo, le cose che fanno di me la persona che sono oggi, vengono non dalla scuola, dagli esami di inglese con le risposte a crocette sulla comprensione del testo, dalle pagelle, dai seminari all’università, dai molti sport in cui disastrosamente sono stata spinta a cimentarmi per crescere forte e diritta, dalle patenti, di guida o informatiche, sempre ottenute dopo innumeri bocciature; certo, vengono anche da tutte queste fonti oblique, imperfette, incerte, della mia formazione, ma soprattutto vengono dal tempo vuoto di tutti i pomeriggi pieni di cicale in cui da bambina mi sono enormemente annoiata, e ho scoperto l’ozio come vocazione primaria. D’estate non c’era la scuola, non c’era bisogno di essere efficienti, non c’era niente da mostrare o dimostrare, almeno non prima che arrivasse l’insicurezza sconvolgente dell’adolescenza e quel bisogno improvviso di somigliare agli altri – una tentazione che ho presto allontanato, credo, anche grazie ai lunghi pomeriggi di nullafacenza, di letture pigrissime, di pensieri seguiti con la coda dell’occhio, di storie che mi raccontavo da sola, per riempire il vuoto pieno solo di cicale.

Può interessarti anche

Il mio non è certo un pensiero rivoluzionario: ma credo che sarebbe bene riprendere in mano, contro la mania dell’efficienza perenne, un librino, quello sì, rivoluzionario sul serio, scritto quasi un secolo e mezzo fa da Paul Lafargue, socialista francese ma cubano di origine, genero di Karl Marx (aveva sposato sua figlia Laura, e il loro fu un grande amore), e uomo dalla biografia piuttosto incredibile – si suicidò, tanto per dire, pur di evitare la vecchiaia. Come tutti i libri dedicati all’ozio anche questo è molto breve, e si intitola Il diritto alla pigrizia (Le droit à la paresse). Lafargue, che lo scrisse in prigione, ricostruisce il glorioso esordio dell’ozio nella storia: per i greci antichi, del resto, quello che i latini chiamarono otium si chiamava scholé – da cui la nostra scuola – ed era il tempo che l’uomo libero dedicava al perfezionamento di sé stesso (purtroppo, spesso questa libertà di disporre del proprio tempo faceva perno sul lavoro di donne e schiavi… ma questa è un’altra storia, e uno dei motivi per cui, per inciso, amo la scuola epicurea, che garantiva anche a donne e schiavi il loro bravo droit à la paresse e al miglioramento di sé).

L’otium latino, che indica il tempo svincolato dagli impegni, il tempo del riposo e dello studio, il tempo, diciamo, “disinteressato”, in cui non si insegue nulla di preciso, in cui siamo liberi dalla spinta a vincere, ad accumulare, a combinare qualcosa, è l’opposto speculare di negotium, termine che abbraccia l’universo semantico degli affari e degli impegni politici e di lavoro. Quello che salta agli occhi è che la parola negotium, che indica chiaramente una serie di attività piuttosto importanti, si costruisce per negazione (nec-/neg- significa non) a partire dal nucleo dell’otium, che per gli antichi era fondamentale: ha scritto Horkheimer che senza l’ozio il pensiero filosofico non potrebbe essere né creato né capito. E non c’è da stupirsi, quindi, che di scrittori e filosofi affascinati dall’ozio se ne contino a bizzeffe: fra le loro fila, anche Bertrand Russell e Robert Louis Stevenson, due geni, autori di altrettanti, geniali, Elogi dell’ozio.

E Ambrose Bierce, nel suo meraviglioso Dizionario del diavolo che grazie all’umorismo dei lemmi disseziona grandi verità sulla vita, per l’ozio giustamente mostra il massimo rispetto: “ozio (s.m.) – Intervalli di lucidità nei disordini della vita”. Penso che dovremmo prenderlo alla lettera, e riscattare, a prezzo di lasciar perdere le notifiche per un po’, il nostro sacrosanto diritto alla pigrizia.

Ilaria Gaspari – foto di Giuseppe di Piazza

L’AUTRICE – Ilaria Gaspari, collaboratrice de ilLibraio.it, è nata a Milano. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland). Ha poi pubblicato Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno) e Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (Einaudi).