Mario Andreose è un protagonista e un maestro dell’editoria, a partire dagli anni ’60, quando è arrivato da Venezia in una Milano vivacissima, per attraversare poi la Mondadori, il Saggiatore (costola della casa editrice voluta da Alberto, figlio del grande Arnoldo), la Fabbri e la Bompiani, dove da direttore editoriale curò il lancio internazionale del “Nome della Rosa” e divenne, per così dire, l’ombra di Umberto Eco, fino alla fondazione della Nave di Teseo. In “Educazione veneziana”, con grazia e una punta di umoristico distacco, ripercorre l’infanzia e la giovinezza trascorsa in una Venezia che non esiste più…

Cinque anni fa, in Voglia di libri, uscito per la Nave di Teseo (di cui è cofondatore e presidente) aveva ricostruito le vicende di grandi capolavori novecenteschi come quelli di Joyce o Proust con una raccolta di saggi pubblicati in varie occasione, ma radicalmente riorganizzati e riscritti, fra spezzoni di cauta autobiografia che si riferivano alla sua storia di editore.

Una storia assai ricca, perché Mario Andreose è un protagonista e un maestro dell’editoria, a partire dagli anni Sessanta quando è arrivato da Venezia in una Milano vivacissima, per attraversare poi la Mondadori, il Saggiatore (costola della casa editrice voluta da Alberto, figlio del grande Arnoldo), la Fabbri e la Bompiani, dove da direttore editoriale curò il lancio internazionale del Nome della Rosa e divenne per così dire l’ombra di Umberto Eco; anzi – non se ne vorrà – il suo “alter Eco“.

Ora quegli spunti sono diventati un memoir che riguarda in gran parte gli anni precedenti al suo sbarco a Milano, in altre parole l’antefatto: Educazione veneziana (sempre ovviamente per la Nave di Teseo) ripercorre infatti con grazia e una punta di umoristico distacco soprattutto gli anni dell’infanzia e della prima giovinezza, in una città che era molto diversa da come la vediamo e in certi casi tentiamo di viverla oggi.

Per esempio, si andava alle Zattere a passare ore e ore discutendo tranquillamente al bar: “La vita di relazione nell’habitat delle Zattere – scrive – dispone di almeno tre caffè nel breve tratto tra il Ponte Lungo, alla fine del rio di San Trovaso, e il Ponte della Calcina, ognuno con elementi di attrazione ambientale e di listino”, e chissà perché, sarà l’asciutta perentorietà, viene in mente il De Bello Gallico dove Gallia est omnis divisa in partes tres.

Può interessarti anche

Si stava però beatamente ai tavolini non con avventori qualsiasi o turisti accaldati, ma con pittori e musicisti; era il sale di un’educazione, fra teatro, cinema, arte, che “negli anni cinquanta, rendono Venezia la città migliore in cui vivere”.

Conseguenza: “Vivevamo il Caffè alle Zattere come una succursale del Café de Flore e il Deux Magots”, parlando di Sartre e di Camus, di Hemingway e di Fitzegarld, scatenati sui dualismi di tante coppie possibili e antitetiche.

Il giovane Andreose, che immaginiamo liceale o universitario coltissimo e apparentemente svagato, era anche molto bravo a entrare al cinema senza pagare, insomma Venezia gli offriva tutto, anche gli incontri più imprevedibili.

Può interessarti anche

Dopo il ’45 alle Zattere aveva riaperto anche la piscina, che consisteva in una specie di recinto delimitante una parte del canale (della Giudecca, si chiamava Piscina Passoni) dove ci si tuffava magari per farsi trascinare con una gomena fino al Mulino Stucky dal barcone dell’immondizia, per poi tornare placidamente sempre a nuoto; o si giocava a pallavolo e ci potevano essere incontri a sorpresa.

Uno fra tanti: per vari giorni il ragazzo Andreose palleggiò con un signore che veniva all’ora di pranzo, un signore corpulento. Divennero buoni conoscenti, ma solo un bel po’ dopo scoprì che era lo scultore romano Andrea Spadini, al lavoro sulla ristrutturazione di un importante palazzo. “Credo –racconta – di essere stato tra i primi, nel nostro contesto, a svelare la notizia dell’impresa, un evento ritenuto pressoché impossibile, dato il protezionismo storico e ambientale del tessuto urbano”.

Può interessarti anche

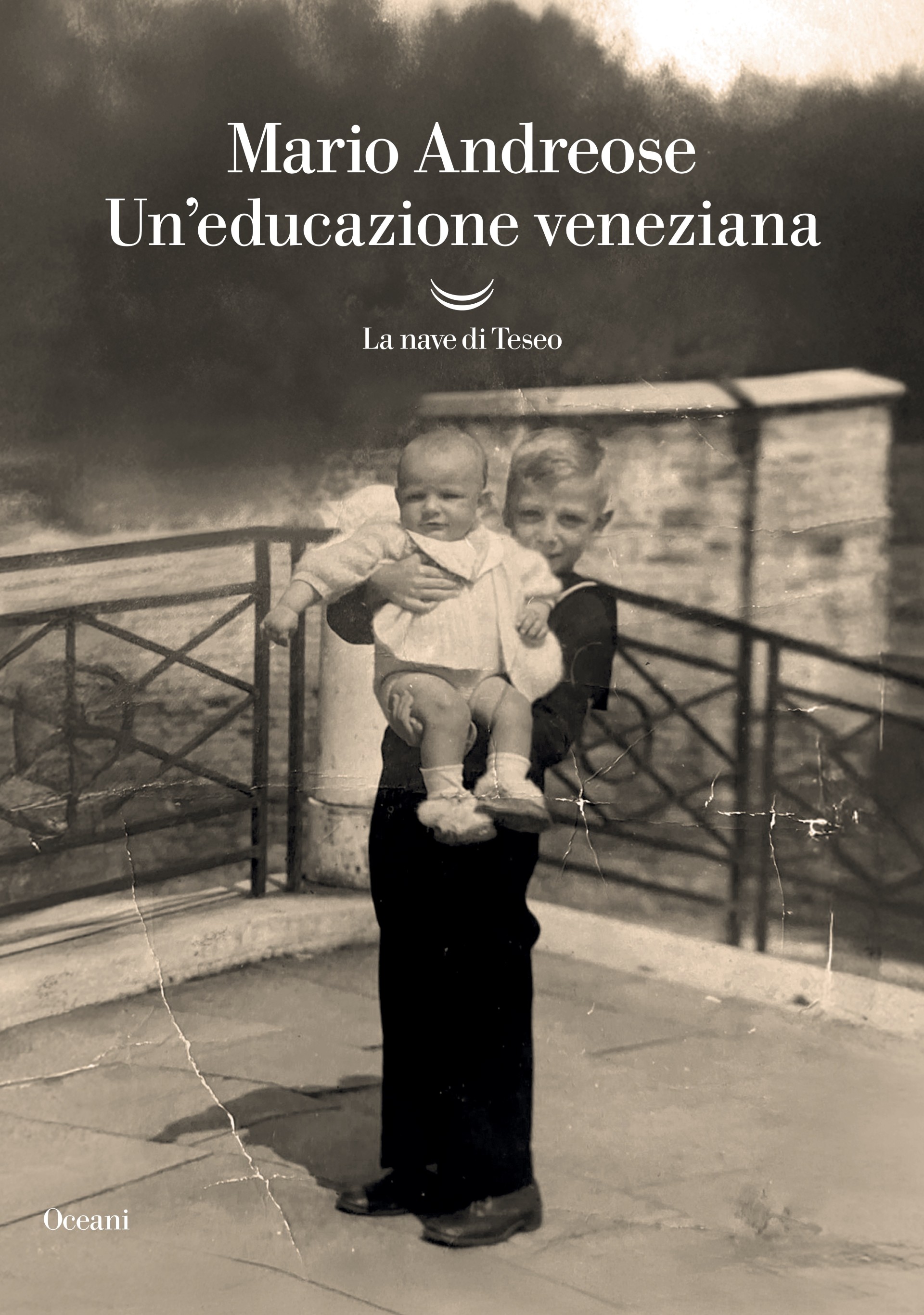

È una Venezia, la sua, certamente scomparsa, ma che rivive nel libro anche grazie a molte fotografie d’epoca, ivi comprese quelle dell’editore bambino e dei suoi fratelli. La sua carta d’identità è lapidaria: “Tra guerra e dopoguerra, figlio di famiglia povera, nipote di zia ricca, nipote di zii contadini, amico di coetanei benestanti”: che magari, grazie appunto alla zia Nana, poteva disporre però di un ottimo guardaroba, perché gli passavano gli abiti smessi di Arrigo Cipriani, figlio del proprietario dell’Harry’s Bar e poi mitico gestore, che aveva due anni più di lui. “Non so se lui abbia mai saputo di essere stato il mio fornitore dei suoi abiti smessi, ma pochissimo usati, né io ho avuto ancora modo di raccontarglielo”. Ora lo sa.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Andreose ricorda, ricostruisce, non cede alla malinconia, ma a una sorta di allegra rivisitazione di quell’antica educazione veneziana. Dove per un certo periodo era anche un convintissimo chierichetto, salvo poi abbandonarsi ai “cattivi pensieri” delle prime tempeste ormonali. Dove i tedeschi spararono un colpo di cannone sull’altana di casa sua, sbriciolandola. Dove nel primissimo dopoguerra si dedicava a un’altra educazione, quella musicale, grazie a un professore di greco che gli faceva ascoltare Wagner, e all’impegno sociale nei confronti di un’umanità miserabile ammassata per ogni dove. Molti, infatti, si erano rifugiati in laguna per sfuggire ai bombardamenti, e Venezia contava allora 180mila abitanti (contro i 70mila di oggi): non c’era un angolo libero.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Nello stesso tempo, era la città della passione per ogni forma di cultura, quando Emilio Vedova, “fisico da profeta, alto, magro, la voce cavernosa, capelli e barba lunghi”, comperava il pane dal padre del futuro editore, che gestiva una rivendita con poca fortuna e una certa malinconia; o quando per intrufolarsi a casa di Peggy Guggenheim bisognava innanzi tutto essere simpatici ai suoi cani, o ancora quando, per la Biennale del ’48, la grande collezionista fa scoprire agli italiani Pollock e Rothko: “Pollock è suo ospite e capitava anche lui alle Zattere, bevuto, triste e solitario”.

Poi, appena laureato, l’avventura milanese, coraggiosa e fortunata, partendo dal nulla. Venezia ha intanto lasciato il segno, come in un romanzo di formazione.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Fotografia header: Mario Andreose nella foto di Leonardo Cendamo/ Getty Images 01-10-25