“Solo se non hai la smania di battere il tempo sei salva dalla condanna di subirlo”: la scrittrice Ilaria Gaspari parte da un ricordo legato alla sua infanzia (“La prima donna che ho desiderato diventare era la mia babysitter”) per raccontare la sua fascinazione per Jane Birkin. L’occasione è doppia: da un lato la pubblicazione in Italia dei suoi diari, dall’altro la presentazione del documentario “Jane par Charlotte”, diretto dalla figlia, Charlotte Gainsbourg

La prima donna che ho desiderato diventare era la mia babysitter. Io avevo sette o forse otto anni, lei ventidue o ventitré; la sua mi sembrava l’età perfetta. Tutto di lei era perfetto, ai miei occhi di bambina; fantasticavo di avere i suoi capelli lunghissimi, di un castano intenso come il colore delle noci di cocco, anziché la mia zazzera tagliata a scodella, con la frangetta che mi veniva regolata qualche volta, la domenica sera, con l’aiuto di un cappellino di lana per prendere le misure. Di portare come lei anelli a ogni dito, di vestirmi accostando i colori con la sua stessa svagata eleganza. Portava camicie leggere e pantaloni ampi, cappelli e qualche volta i tacchi, qualche altra no; il fatto era che quello che notavi, quando arrivava, quando ad esempio veniva a prendermi a scuola e io mi sentivo avvolta nella nube del suo splendore, finalmente ragazza anch’io, finalmente non più bambina, non erano i vestiti o le scarpe o gli spolverini; era lei.

Era l’epitome della ragazza, l’epitome dell’eleganza.

Ora continuo a spuntarmi la frangia con l’aiuto di un cappellino di lana, e con risultati peggiori di quelli che raggiungeva mia mamma. Non porto anelli a tutte le dita; in compenso, grazie alle esperienze della mia vita finora, riesco a penetrare un po’ meglio il mistero di quella fascinazione, che a ben guardare continuo a subire.

Può interessarti anche

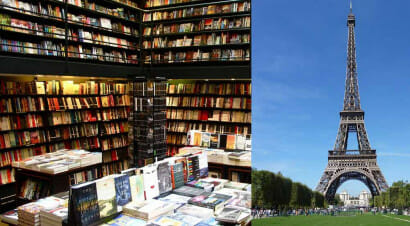

Il fatto è che la mia babysitter aveva origini francesi, e aveva lo stile che ho continuato ad ammirare quando sono diventata una ragazza anch’io, una ragazza con valigia che si è trasferita a Parigi, dove quello stile regnava ovunque – in biblioteca e nel metrò, per le strade e nei caffè e nei musei e all’università – e ovunque era interpretato divinamente, con una nonchalance che io non sapevo padroneggiare: mai mi sono sentita così provinciale come nel periodo in cui desideravo imitare lo stile delle ragazze francesi, finché non ho gettato la spugna e qualche volta, in Italia, inconsapevolmente devo aver maneggiato con successo l’arte del trompe-l’oeil, perché capita che qualcuno, ignorando il complimento che mi fa, mi chieda se sono francese. Ovviamente succede solo lontano dalla Francia, dove l’equivoco è possibile.

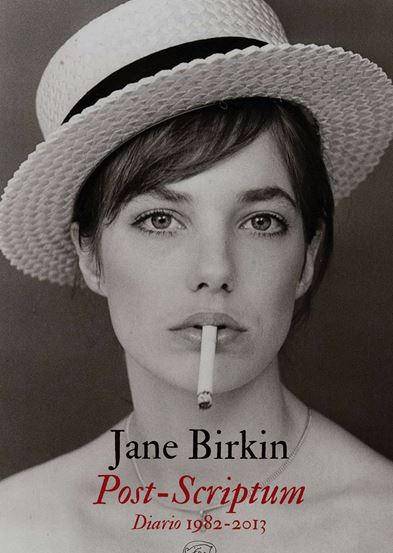

Anche se non è certo uno stile chauvinista. Tant’è che la più intramontabile maestra di quello stile non è affatto francese, è una ragazza – sì, anche oggi che ha settant’anni, sempre ragazza – inglese, che ha vissuto una gran parte della sua vita in Francia ma non ha mai perso l’accento anglosassone; eppure, nel senso in cui l’essere francesi sembrava il massimo dell’eleganza, a me bambina affascinata da uno stile che vibra di imperfezioni non nascoste, anche più francese di molte francesi. Jane Birkin.

Può interessarti anche

Il suo viso, le sue gambe lunghissime e dinoccolate, la sua aria da ragazza Peter Pan, il lieve diastema, gli occhi blu, la frangia castana, l’espressione di svagata malinconia, il paniere di paglia usato come borsa, gli stivali alti alla coscia indossati con cortissimi abiti di pizzo sangallo, li abbiamo visti ovunque. L’abbiamo sentita cantare con un filo di voce, duettare con il suo amore di una vita, presentarsi come Melody Nelson, sospirare e gemere in un modo che stranamente non risulta osceno, né imbarazzante, né squallido – ma com’è possibile? Mistero. L’abbiamo vista travestita da camerierina in un kolossal con cast di tutte stelle tratto da un colossale romanzo di Agatha Christie, e in calzamaglia colorata a seno nudo a contorcersi su un gigantesco foglio di carta, fondale per ritratti in studio in Blow up di Antonioni.

Ma nonostante tutto questo, nonostante i dischi e i concerti e i film e i servizi fotografici scandalosi e la generosità in cui la sua immagine e la sua ricerca di musicista sono state offerte al pubblico – sempre però con una specie di timidezza involontariamente scontrosa, un po’ contraddittoria, un po’ infantile, con un pudore che si rivela proprio perché continuamente tradito – ecco: nonostante tutte le incisioni e le fotografie io penso che la sua vera voce non l’abbiamo mai sentita, finché non leggiamo i suoi diari, i Munkey Diaries, dal nome del pupazzo che l’ha accompagnata nella vita da quando era bambina fin nelle inaspettate avventure e nei dolori di un’età adulta incominciata precocemente.

I diari iniziano nella sua adolescenza inglese e si interrompono proprio di fronte al più abissale, forse, di questi dolori, la morte della figlia maggiore Kate Barry, avuta dal compositore John Barry a vent’anni appena e amata in un rapporto torrenziale e tenerissimo, come di due bambine che crescono insieme. Sono lunghi, dettagliatissimi, di un’intimità che quasi fa paura: li ha pubblicati meritoriamente la casa editrice fiorentina Clichy, in due volumi che però si leggono in volata (tradotti da Alessandra Aricò, ndr). Si tratta di un testo che, se fosse uscito postumo, avrei quasi avuto vergogna a leggere, tanto va in profondità, tanto è immediata, evidente, la sua natura diaristica. Invece esce per scelta di Birkin, minuziosamente rivisto per la pubblicazione, tanto che contiene anche delle note per chiarire ai lettori i passaggi più oscuri, quelli pieni di sottintesi, di accenni a segreti o a storie che non ci va di rivangare, che tutti inseriamo negli appunti destinati a noi stessi. È un libro commovente, anche per questo.

Perché è così profondamente confidenziale da potersi permettere dei vertiginosi slanci di sincerità, di insicurezza, cui seguono inaspettati squarci di meraviglia, di rivelazione quasi, talmente privati, idiosincratici, personali, da parlare a tutti, anche a noi che non abbiamo avuto nessuna relazione con Serge Gainsbourg e che non abbiamo recitato per Antonioni e non siamo andate alle feste con Sharon Tate. È un libro, anche, terribilmente elegante nella scrittura: nonostante l’autrice non faccia che ripetere di non avere talenti, e sembri crederci davvero, di talento ne ha eccome, ed è precisamente quello che le consente di risplendere anche dentro le pagine, alla ricerca del suo stesso segreto.

E le consente, anche, di essere sempre una ragazza, ma non perché mascheri le proprie età più mature, anzi; né perché camuffi i segni del tempo, o li combatta con artifici che rivelerebbero poi la propria povertà al primissimo incrinarsi dell’illusione, come accade alla protagonista di quella poesia di Gozzano – da troppo tempo bella, non più bella tra poco – sul declino dell’età (da cui, va detto, il povero Guido Gustavo era ossessionato, forse precorrendo per oscura divinazione la propria morte prematura?).

Ma solo se non hai la smania di battere il tempo sei salva dalla condanna di subirlo: come mostra Jane Birkin in queste pagine – attenzione, però: non è un manifesto programmatico, una presa di posizione. Non è il non aver paura del tempo che consente di batterlo: è averla eccome, quella paura (come accade alla Jane quarantenne che si sente già vecchia e pensa che per un’attrice l’età sia un segnale di declino già avvenuto) e ostinarsi ciononostante a vivere ogni cosa con una meraviglia, uno stupore assoluti. Con una vulnerabilità che la espone senza difese. Buttando all’aria l’idea della bellezza come paralisi, l’idea dello stare in posa, del non scompigliarsi i capelli. Anche l’idea della bellezza come prigione, che pure letterariamente è così affascinante e che raggiunge esiti incredibili nella mitologia della dea Monroe (Musica per camaleonti di Truman Capote, Blonde di Joyce Carol Oates), la butta all’aria, Jane Birkin scrittrice.

Può interessarti anche

Birkin iconica, icona come hanno saputo e potuto esserlo solo le dive dei suoi anni – in una forma più accessibile rispetto alle divinità in bianco e nero che le avevano precedute, ma non così quotidiana da mostrarsi inciabattate come le celebrità dell’era social –; lei che ha una borsa Hermès che porta il suo nome, che è stata fotografata e incisa nella memoria di tre generazioni almeno, si mostra in questa sua perenne sorpresa, in questa timida inconsapevolezza tutt’altro che affettata.

Nel pudore con cui si espone e si nega in pagine scritte per ricordarsi, per sfogarsi, per dimostrarsi di esistere, pulsa una fragilità profonda; non esibita, ma nemmeno nascosta. Esposta, a modo suo. E poi, naturalmente, c’è l’amore; molto amore, che non è rimedio alla solitudine, che non la cura, anzi qualche volta la aggrava, eppure c’è. E vibra nelle pagine meravigliose dedicate agli anni felici con Serge Gainsbourg, ma anche in quelle più malinconiche, come il brano bellissimo, da vera scrittrice, in cui racconta di lui che all’apice del successo si addolora di essersi fatto vendere, in un vecchio negozio di paese, una statuina che stava in vetrina da decenni: sente di aver rotto qualcosa, di aver distrutto un equilibrio attraverso la soddisfazione un suo desiderio, un capriccio. O in quelle, tremende, che raccontano la separazione di due che non hanno smesso di amarsi, gli allontanamenti mai irreversibili, fino alla morte di lui che rimane come ferita aperta; prende vita, lì – una vita imperfetta e piena di contraddizioni, di serate mondanissime e di doposbornia colossali, di anarchia e di manie di controllo, di litigate a cena e di humour nero – la coppia leggendaria, lo scandaloso duo di artista e musa, in cui la musa è – sorpresa! – anche lei artista.

Affollano le pagine le tre figlie, Kate amata disperatamente, Charlotte che fin da bambina pare avere un magnetismo fuori del comune, e Lou, la terza, la bimba bellissima arrivata da Jacques Doillon, amore un po’ triste perché nell’ombra della fine di quello con Serge, quando Jane si sente già vecchia come madre; le figlie amate con la paura di non capirle, con la paura di non essere all’altezza, con un candore che non siamo abituati ad associare alla figura di una madre, ma solo perché abbiamo stereotipi irrealistici di quel che una madre è o dovrebbe essere, di quel che una madre-diva potrebbe essere, o fare. Birkin ad esempio si infuria quando la figlia adolescente le ruba la giacca Saint Laurent per andare per night club nella Parigi dei primi anni Ottanta, e subito dopo si dispera per essere aver dato in escandescenze, si chiede cosa sta sbagliando e non si sa rispondere. E poi ci sono i genitori, londinesi di ottima famiglia, la madre attrice splendente e un po’ algida, il padre adorato, ironico, colto, stoico, che muore a poca distanza da Serge; il fratello Andrew e la sorella Linda. L’infanzia e l’adolescenza un po’ vittoriane e un po’ selvagge, fra il collegio e le scorribande nella casa di campagna. La svagatezza di una favola, la certezza che non esisterà mai più un’altra come lei.

Qualche settimana fa la si è vista in camicia bianca e jeans al Festival di Cannes, insieme a Charlotte il cui magnetismo di bambina ha raggiunto un’ampiezza di irradiazione straordinaria. Charlotte ha filmato sua madre per realizzare un documentario in cui la racconta, Jane par Charlotte, all’inverso di quel che ha fatto la madre con le figlie nei suoi diari.

Le ho guardate e ho pensato, che strana cosa il fascino, sembra qualcosa di così ingiusto, qualcosa che ti può capitare in sorte oppure no, un dono superficiale e perfettamente aleatorio; e invece forse è tutt’altro, è il modo in cui, in certe persone, risplende una grazia incomprensibile se non come incantesimo.

L’AUTRICE – Ilaria Gaspari, collaboratrice de ilLibraio.it, è nata a Milano. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland). Ha poi pubblicato Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno), Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (Einaudi) e, sempre con Einaudi, Vita segreta delle emozioni.