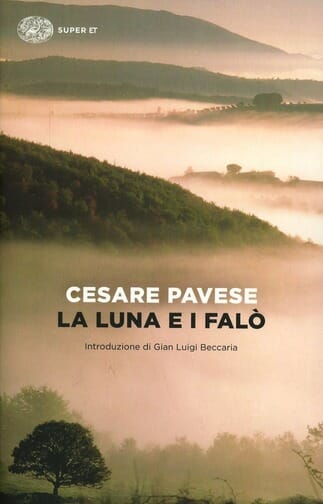

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via…”. Lo scrive Cesare Pavese (1908 – 1950), nel primo capitolo de “La luna e i falò”, romanzo che racconta la storia di un ritorno a casa. Chi lo fa dopo aver vissuto lontano, ha bisogno di ritrovare se stesso e le proprie origini, ma questa può diventare una ricerca disperata, cieca e autodistruttiva: al protagonista del libro non porta niente tornare nelle Langhe, se non la consapevolezza che partire era l’unico modo per sopravvivere…

Agosto, tutti gli anni. Stazioni, aeroporti e autostrade si riempiono di persone che, dopo aver trascorso un intero anno a lavorare, tornano a casa. Va avanti così da una vita: si abbandona la propria città d’origine per studiare, lavorare, cercare la propria strada. Per molti il ritorno a casa è un momento complesso, in cui si mescolano la gioia di rivedere i propri cari e i luoghi d’infanzia, a una sorta di repulsione, un senso di estraniamento che ci ricorda che quella realtà non potrà appartenerci mai più. O, almeno, non completamente.

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

Lo scrive Cesare Pavese, nel primo capitolo de La luna e i falò, romanzo pubblicato da Einaudi nel 1950, che racconta, per l’appunto, la storia di un rientro a casa. Il protagonista torna nel suo paese dopo aver trascorso anni a lavorare in America, la terra che nel libro “rappresenta a sdradicatezza, l’Antipaese”. Un luogo dove “le campagne, anche le vigne, sembravano giardini pubblici, aiuole finte come quelle delle stazioni, oppure incolti, terre bruciate, montagne di ferraccio. non era un paese che uno potesse rassegnarsi, posare la testa e dire agli altri: ‘Per male che vada mi conoscete‘”.

Può interessarti anche

Gli abitanti del paese vedono l’io narrante del romanzo come un uomo ricco e promettente, lo chiamano l’Americano, gli presentano le figlie, credono che voglia comprare case, ma in realtà Anguilla (questo il suo soprannome) è lì solo per riposare una quindicina di giorni, durante il mese di agosto.

In quella valle, tra le colline del Basso Piemonte, tutto sembra rimasto com’era prima della sua partenza: stessi odori, stessi rumori, stesso vino. La gente è cambiata, certo, alcuni sono cresciuti, altri sono morti, ma le strade, le aie, i pozzi, le zappe, le voci sono identici. C’è una sensazione di fissità in tutto quello che Anguilla vive e descrive, la fissità di un mondo dove le stagioni, le forme e gli oggetti tornano sempre uguali, esattamente come i rituali dei falò, o come i cicli lunari che cambiano nella loro immobilità. Come una condanna, una maledizione a cui è impossibile sottrarsi.

Chi torna a casa pensa di poter ritrovare se stesso, e il personaggio di Pavese ancora di più: è un orfano, un bastardo senza radici e senza nome, un trovatello allevato da una misera famiglia di contadini, emigrato negli Stati Uniti per fare fortuna. Attraverso questa figura è ancora più evidente la necessità per chi parte di tornare in contatto con le proprie origini, ma, come emerge dalle pagine del romanzo, questa è una ricerca disperata, cieca e autodistruttiva: al protagonista de La luna e i falò non porta niente tornare nelle Langhe, se non la consapevolezza che partire era l’unico modo per andare avanti e sopravvivere.

Può interessarti anche

Pensiamo, per esempio, al personaggio di Nuto, l’amico che accoglie Anguilla e lo porta in giro per il paese, assumendo il ruolo di uno “rustico” Virgilio, come direbbe Calvino. Nuto è rimasto legato alla sua terra, non si è mai allontanato se non per suonare con la banda nei paesini vicini al suo. È un falegname che sognava di diventare musicista, tiene discorsi marxisti e conosce le ingiustizie del mondo, ma continua comunque a credere nei riti e nelle forze magiche che dominano l’universo. Lui è la conferma che non ci sono speranze di realizzazione per chi resta, eppure anche per chi parte c’è una dura pena da pagare: quella di rimanere per sempre esclusi, senza identità, proprio come Anguilla.

Può interessarti anche

Quando il romanzo di Pavese uscì, alcuni critici misero in luce le analogie con un grande classico della letteratura italiana: La Divina Commedia. Oltre al già citato paragone tra Virgilio e Nuto, significativo è anche il numero dei capitoli del libro: 32, appena uno in meno rispetto ai canti dell’opera dantesca. La struttura, inoltre, ripropone uno schema a incontri di personaggi che appaiono e scompaiono, cambiando la condizione dei protagonisti che stanno compiendo un viaggio con lo stesso obiettivo: quello di capire qualcosa di più della propria natura.

Può interessarti anche

In un altro libro quasi contemporaneo a La luna e i falò, Conversazione in Sicilia, anche Elio Vittorini si cimenta nel racconto di un ritorno a casa. Il protagonista è Silvestro, un uomo che attraversa tutta l’Italia per arrivare nella sua terra natale. Il racconto e il significato di questa esperienza, però, sono opposti a quelli di Anguilla, perché Silvestro, attraverso ricordi dell’infanzia, riesce a ritrovare quel senso di umanità che aveva perso, e che lo faceva vivere in preda ad “astratti furori”.

Ma per Pavese la memoria non può essere una chiave per ritrovare se stessi, bensì solo uno strumento per interpretare il presente, che dal passato non è poi così diverso: ritornare al proprio paese serve a comprenderne e sancirne ancora di più la distanza, per non rimpiangere le ragione che ci hanno spinto ad andare via.