C’è chi dice che la procrastinazione sia solo pigrizia. Ma i libri (e i loro personaggi) ci raccontano un’altra storia. Dal dubbio di Amleto al “preferirei di no” di Bartleby, fino alla tenera autodistruzione di BoJack Horseman, passando per Zeno Cosini e Michele de “Gli indifferenti”, il rimandare diventa specchio della nostra fragilità più autentica. Un viaggio tra i grandi procrastinatori della letteratura, per scoprire che, a volte, i ritardi non sono un difetto, ma un modo diverso (e forse più umano) di stare al mondo…

È sulla Luna, ci insegna Ariosto, che va a finire tutto ciò che perdiamo: il senno, gli amori non corrisposti, il tempo sprecato.

E le cose che invece non abbiamo perso, ma solo messo in attesa? Quelle che abbiamo deliberatamente rimandato?

Anche per loro esiste un posto. È un cassetto, nella scrivania della nostra mente, che tutti conosciamo bene. È il cassetto del “dopo“, del “più tardi“, del “domani“. Dentro, riponiamo con cura meticolosa scadenze, buone intenzioni, telefonate importanti e quel capolavoro della letteratura che ci guarda dalla libreria da mesi.

Ma se ci prendessimo il lusso di aprirlo, se non procrastinassimo, se non rimandassimo il momento… chissà quante piccole verità scopriremmo su di noi.

Prima di essere una colpa, procrastinare è un’arte sottile

Perché procrastinare, prima di essere una colpa, è un’arte sottile, una condizione esistenziale che la letteratura ha saputo raccontare senza giudizio di sorta.

La parola stessa è un piccolo esempio di onestà. Viene dal latino: pro, “avanti“, e crastinus, “che appartiene al domani“. Procrastinare, dunque, non è semplicemente “non fare”, ma spingere attivamente qualcosa nel futuro, un gesto che – diciamolo – richiede pure una sua peculiare energia.

Può interessarti anche

Non si tratta quindi di pigrizia, che è l’apatica rassegnazione a non agire; bensì di una lotta, un dialogo interiore tra un “dover fare” e un “non voler fare adesso“. È la voragine che si apre tra l’intenzione e l’azione, un limbo in cui abitiamo molto più spesso di quanto ammettiamo.

Il detto popolare “non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi” è stato da sempre la frusta sulle nostre schiene. Ma ci salva o ci affanna? Ci spinge verso un’efficienza produttiva che forse non ci appartiene, o ci nega quello spazio di riflessione, di dubbio, di incubazione che a volte è necessario prima di un’azione importante?

Dietro l’atto di rimandare si nasconde un universo: la paura di fallire, il perfezionismo che ci paralizza, l’ansia di non essere all’altezza del compito e, allo stesso tempo, la ribellione silenziosa a un mondo che ci vuole sempre e comunque performanti.

Può interessarti anche

La procrastinazione di lettrici e lettori ha due volti…

Nessuno conosce questo dualismo meglio di chi ama i libri.

La procrastinazione del lettore ha due volti, uno passivo e uno attivissimo.

La procrastinazione sulla lettura: ovvero quel monumento alla nostra ambizione che chiamiamo confidenzialmente TBR (la pila di libri da leggere). Lì spesso giacciono l’Ulisse di Joyce, la Recherche di Proust, quel saggio filosofico che “mi cambierà la vita“. Li guardiamo con rispetto, quasi con timore. Rimandiamo l’inizio perché sappiamo che chiederanno il meglio di noi, e oggi, forse, non è il giorno in cui abbiamo quel meglio da offrire. È una forma di procrastinazione che nasce dalla riverenza.

E poi c’è la procrastinazione attraverso la lettura, la variante più nobile, quasi eroica. Abbiamo una mail a cui rispondere, una casa da riordinare, una scadenza che incombe. E cosa facciamo? Ci tuffiamo in un romanzo. “Ancora un capitolo e poi giuro che inizio”, è la promessa che diciamo a noi stessi. In questo caso, il libro non è l’oggetto del rinvio, ma lo strumento, lo scudo magico che ci protegge dalle incombenze del reale. È una fuga, sì, ma una fuga verso un luogo di senso, di bellezza, di ordine narrativo che il caos della vita quotidiana non possiede.

Può interessarti anche

La letteratura è popolata da magnifici procrastinatori

La letteratura, specchio delle nostre più intime contraddizioni, è popolata da magnifici procrastinatori, personaggi che hanno elevato l’inazione a forma d’arte, raccontando le nostre stesse paralisi in un modo che ci assolve e ci interroga.

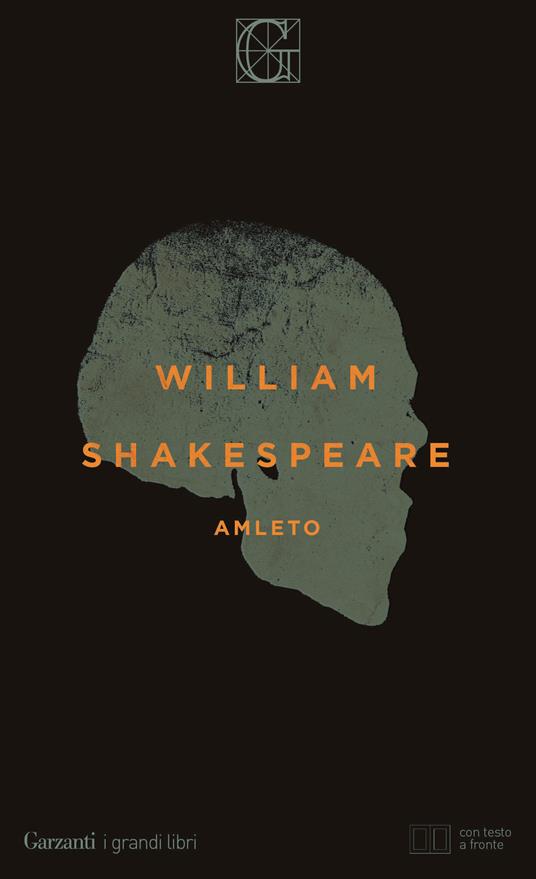

L’archetipo supremo, il principe di questo regno immobile, non può che essere l’Amleto (qui nell’edizione Garzanti, con traduzione di Nemi D’Agostino) di William Shakespeare. Egli ha un compito chiarissimo, un imperativo quasi divino: vendicare il padre. Eppure, per cinque, lunghissimi atti, vaga nel limbo del pensiero, analizzando ogni possibile conseguenza, soppesando l’essere e il non essere fino a trasformare l’azione in un’ipotesi filosofica. Il suo famoso monologo non è una domanda sull’esistenza, ma il manifesto stesso del procrastinatore: è più nobile agire, rischiando il fallimento e il caos, o non agire, rimanendo al sicuro nella cittadella della propria immobilità?

Può interessarti anche

Su questo solco di inazione esistenziale si muovono gli (anti) eroi del Novecento, gli “inetti” di cui molto abbiamo letto nelle pagine delle antologie scolastiche. Pensiamo a Michele de Gli indifferenti (Bompiani) di Alberto Moravia, che vede con spietata lucidità il disastro morale ed economico pronto a inghiottire la sua famiglia. Sente il disgusto, progetta atti di ribellione, ma alla fine, sfinito da una nausea paralizzante, non fa mai nulla. La sua è una procrastinazione che nasce dalla percezione della vacuità del mondo, dall’incapacità di trovare una sola, autentica ragione per compiere un gesto.

Può interessarti anche

È una condizione che assume i contorni di un più borghese e nevrotico carattere ne La coscienza di Zeno (Garzanti) di Italo Svevo, dove Zeno Cosini riempie la sua vita di “ultime volte” che non sono mai tali. La sua famosa “ultima sigaretta” è il simbolo perfetto della promessa di cambiamento che viene sistematicamente spostata a un domani che, per definizione, non arriva mai.

Può interessarti anche

Ma c’è chi ha trasformato il rinvio in una forma di resistenza passiva, quasi ascetica. Nessuno lo ha fatto con la radicalità di Bartleby (edizione Garzanti con traduzione di Gianna Lonza) lo scrivano di Herman Melville, il cui “preferirei di no” è un muro contro le richieste del mondo. La sua non è una procrastinazione frutto del dubbio o dell’ansia, ma un distacco totale e misterioso, un ritrarsi gentile ma definitivo dalla vita stessa.

Può interessarti anche

È la stessa paralisi che, in forme diverse, attanaglia l’intellettuale di fronte alla pagina bianca. Non è un caso che la letteratura sia popolata di scrittori e scrittrici che non riescono a scrivere: pensiamo all’Uomo senza qualità di Robert Musil, o a Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino, che sembra mettere in scena la procrastinazione stessa del romanzo, una sequenza infinita di inizi che non diventano mai compimento. È un cortocircuito creativo raccontato anche da Geoff Dyer nel suo Per pura rabbia (Il Saggiatore, traduzione di Katia Bagnoli) dove il progetto di un saggio accademico su D. H. Lawrence si trasforma in un’odissea di fughe, dubbi e rinvii, in cui persino la scelta dell’edizione giusta di un libro diventa un ostacolo insormontabile (l’ha approfondito Rivista Studio in questo articolo).

E come non riconoscere in questa galleria un erede contemporaneo, un cavallo antropomorfo che ha segnato l’immaginario recente? BoJack Horseman, alcolista, fallito e perennemente bloccato, è il procrastinatore dei sentimenti per eccellenza, incapace di compiere l’azione giusta, di chiedere scusa al momento giusto, di affrontare il proprio passato. La sua immobilità è tragica, intrisa di autodisprezzo, il ritratto perfetto di come, anche oggi, l’incapacità di agire sia una delle nostre più grandi e dolorose prigioni.

Può interessarti anche

Nei procrastinatore dei libri riconosciamo la parte più fragile (e autentica) di noi

Eppure, noi gli vogliamo bene proprio per questo. Perché in BoJack – come in tutti gli altri personaggi sopracitati – riconosciamo la parte più fragile e autentica di noi: quella che non ha sempre le parole giuste al momento giusto, che rimanda, che inciampa. In un mondo patinato che funziona sempre di più come un feed programmato (tutto puntuale, ottimizzato per avere più visibilità), loro sono un inciampo liberatorio. Ci ricordano che va bene anche arrivare tardi, con un po’ di affanno, perché spesso sono proprio i ritardi a raccontarci meglio, a renderci più veri e persino più vicini agli altri.

Forse, allora, la procrastinazione non è sempre e solo il nostro peggior nemico. A volte, è lo spazio in cui la mente lavora in segreto, l’anticamera in cui le idee maturano senza la nostra supervisione cosciente. È il tempo che ci concediamo per non essere macchine, per dubitare, per scegliere con più cura.

L’arte non sta nell’eliminarla, ma nel distinguerla: c’è la procrastinazione che logora, figlia dell’ansia, e quella che culla, figlia della riflessione. Imparare a danzare tra queste due forme, senza farsi paralizzare dalla prima e concedendosi con grazia la seconda, è forse il segreto non per essere più efficienti, ma per essere più umani. E per oggi, questo pensiero può bastare. Il resto, lo affronteremo domani.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it