“Mi regalò uno sguardo nuovo su un mondo, quello della moda, che forse altrimenti mi sarebbe rimasto del tutto sconosciuto. E invece quel che ho visto e sentito in quei mesi di lavoro nello show room di place Vendôme mi ha acceso l’immaginazione e fornito molte idee e impressioni durature, di quelle che poi danno forma ai pensieri, sul corpo e l’immagine, sul rapporto con l’apparenza e sull’essenza dello stile, un gomitolo di questioni solo apparentemente frivole di cui sento di non aver ancora trovato il bandolo…”. La scrittrice Ilaria Gaspari ricorda la sua esperienza da vestiarista nello show room parigino di Valentino, dove arrivò per caso (“Ero una dottoranda in attesa di finire di correggere una ponderosa tesi…”): “Eravamo tutti ventenni, vestiariste e modelli, cercavamo una strada che potessimo sentire nostra, con un po’ di spavento e una certa incoscienza…”

Poco più di dieci anni fa, quando ero una dottoranda in attesa di finire di correggere una ponderosa tesi e avevo da poco terminato il mio romanzo di esordio ma ancora non avevo esordito, mi sono trovata a indossare, per qualche tempo, abiti Valentino: pantaloni neri a sigaretta, maglietta di lana sottile, maglioncino. Un giorno, per un brevissimo intervallo, anche uno strepitoso vestito rosso, della nuance nota con il nome dello stilista – quella, però, fu una minuscola eccezione.

Non era previsto, che mi infilassi nel vestito rosso, ma nemmeno, a ben guardare, che mi ritrovassi dentro la divisa nera che portai per diversi mesi. Eppure successe e fu una di quelle esperienze talmente spiazzanti che, dieci anni dopo, mentre leggo della morte di Valentino Garavani, i dettagli dell’avventura di allora mi tornano in mente tutti.

Un’idea della bellezza tanto idiosincratica quanto assoluta

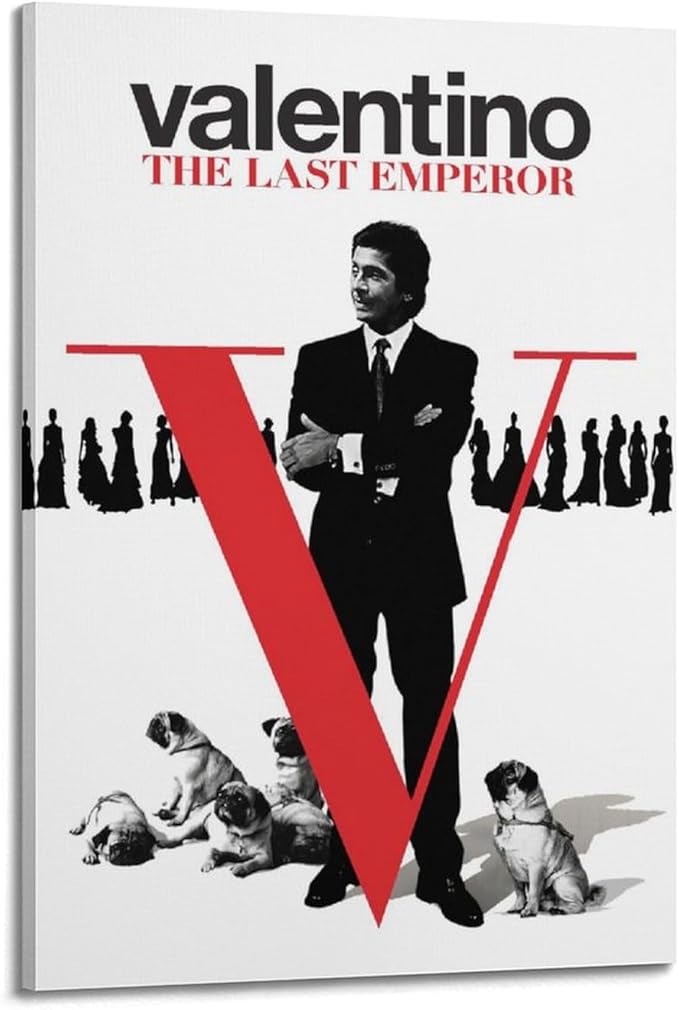

Guardo scorrere fra social e giornali online spezzoni del documentario del 2008, The last Emperor, che, a seconda della selezione dell’algoritmo, sequenza per sequenza ne mettono in luce ironia, devozione a un’idea della bellezza tanto idiosincratica quanto assoluta, capricci o sprezzatura; mi soffermo su molte fotografie di abiti indimenticabili – certo più memorabili della mia divisa nera – e dei suoi numerosi carlini impegnati a vivere vite molto comode. E intanto rivedo frammenti di un apprendistato che, se trovò in me un’alunna troppo stolida perché potessi davvero imparare qualcosa, mi regalò comunque uno sguardo nuovo su un mondo, quello della moda, che forse altrimenti mi sarebbe rimasto del tutto sconosciuto. E invece quel che ho visto e sentito in quei mesi di lavoro nello show room di place Vendôme mi ha acceso l’immaginazione e fornito molte idee e impressioni durature, di quelle che poi danno forma ai pensieri, sul corpo e l’immagine, sul rapporto con l’apparenza e sull’essenza dello stile, un gomitolo di questioni solo apparentemente frivole di cui sento di non aver ancora trovato il bandolo.

Iniziò tutto per caso, come spesso iniziano le avventure che ci cambiano. Vivevo a Parigi, avevo finito di scrivere la tesi ma dovevo ancora terminare le revisioni: avevo chiesto una proroga di sei mesi per la discussione, ma non avevo più la borsa di studio. Mi ritrovai, insomma, del tutto squattrinata. Pensai allora di dare lezioni di italiano e inserii la mia candidatura su un sito: iniziai a ricevere messaggi di aspiranti allievi, o almeno così credevo: aprendoli scoprii che si trattava per lo più di profferte di feticisti di piedi – per qualche ragione che mi rimane tuttora oscura, ma che impose al mio progetto iniziale una singolare deviazione.

Una sera, chiacchierando del più e del meno con un’amica di una mia amica che era venuta a trovarla a Parigi, finimmo a ridere di quella storia inspiegabile. L’amica della mia amica mi chiese se avessi ancora bisogno di un lavoretto: la risposta era sì, siccome volevo insegnare italiano e non avevo intenzione di specializzarmi in foto di piedi. Il caso volle che proprio poche ore prima lei avesse saputo, da un amico che lavorava nel reparto risorse umane di Valentino, che una delle vestiariste che avrebbero dovuto seguire la presentazione della collezione a Parigi aveva rinunciato all’ultimo, e quindi bisognava trovare rapidamente una sostituta: era venerdì, il lunedì sarebbero arrivati da Empoli tutti i capi da catalogare e organizzare in vista della preparazione della sfilata. Cosa fa una vestiarista?, chiesi io che non avevo mai sentito quella parola.

Può interessarti anche

Cosa fa una vestiarista?

Il lunedì mattina iniziai a farmene un’idea. Bisognava per prima cosa “spuntare le bolle”, segnare su grandi cataloghi stampati gli oggetti che arrivavano nello showroom di place Vendôme, un palazzo meraviglioso dalle cui finestre alte, dipinte di bianco, si vedeva svettare la colonna e scendere il buio che risaltava contro le luci sfolgoranti. Imparai a conoscere l’altezza dei gradini dello scalone, la curva che faceva approssimandosi ai piani, mentre trasportavo borse, borselli, accessori da un piano all’altro.

Imparai a distinguere i nomi dei tessuti, le sfumature dei colori, combinando una serie di pasticci perché ero una studentessa di filosofia, avevo studiato molte pagine di teorie su quello che un corpo è e può fare, sui limiti e il valore dell’esperienza della percezione, ma quel lessico mi era sconosciuto, mi era tutto completamente nuovo.

“Imparai un sacco di cose sul potere di trasformazione nelle mani e nello sguardo”

Non fui mai una brava vestiarista, anzi, sotto molti aspetti credo di essere stata disastrosa; ma imparai comunque un sacco di cose, sul lavoro, sull’amicizia, sull’effetto perturbante di vestire e svestire un manichino, sul potere di trasformazione nelle mani e nello sguardo, sulla fatica e il piacere nevrotico di lasciarsi ingannare da un pulviscolo di bellezza, e poi su quell’altro piacere, di interrogare l’illusione, smontarla, vedere cosa nasconde e scoprire che spesso non nasconde nient’altro che i detriti dell’esperienza di vivere, ricordi antichi, parole mezze dimenticate, il piccolo slancio che serve a decifrare i garbugli e le ambivalenze del desiderio.

Non imparai invece molto bene a legarmi i capelli a chignon, anche se in teoria era quella l’acconciatura da abbinare alla nostra divisa semplice e severa. Lo showroom occupava diversi piani del palazzo: dov’erano gli uffici e le stanze più ariose, al piano più basso, l’atmosfera era rarefatta e profumava di freschissimi fiori bianchi in vasi slanciati, di gardenie e di lusso, e per noi vestiariste l’accesso a quell’impalpabile paradiso era raro.

C’era poi il piano destinato alla collezione femminile, dove lavorai solo sporadicamente, ma mi lustravo gli occhi spiando dalla porta del laboratorio i grandi tavoli su cui troneggiavano gli abiti della haute couture. Intorno si affaccendavano le sarte in camice bianco, come se quelle creazioni incredibili fossero giganteschi fiori e loro api impegnate in un costante lavorio di aghi e di spilli. Solo che su queste api pesava l’onere di costruirseli da sé, quei fiori; un onere, certo, ma anche il segno di una conoscenza miracolosa dei tessuti, delle tecniche, delle forme, dei materiali e dei disegni, dell’immaginazione di chi li aveva tracciati. A quel piano il vestito rosso in cui ebbi l’ardire di infilarmi lampeggiava come un richiamo, appeso a una gruccia nel reparto del prêt-à-porter, e mi chiamava con una tale insistenza che un giorno, durante la pausa pranzo, mi risolsi a provarlo, per un istante solo. Istante che si prolungò inopinatamente, perché la taglia di campionario calzò come un guanto al momento di infilarlo, ma si rivelò troppo piccola rispetto ai volumi del mio corpo perché potessi uscirne senza uno sforzo e un batticuore che m’insegnarono a non tentare mai più la sorte. Certo, però, quel rosso era sublime.

Può interessarti anche

“Ricordo ragazzi di bellezza efebica che arrivavano estenuati dalla settimana della moda di Milano”

All’ultimo piano lavoravamo noi, addette alla moda uomo. Eravamo poche e trascorrevamo insieme un ammontare sconcertante di ore, soprattutto nelle fasi di preparazione della sfilata e di allestimento dello showroom, quando c’era da vestire una quantità di manichini schierati a distanza regolare nella sala più grande, un piccolo drappello di energumeni inanimati, ognuno con uno dei look della sfilata. Li vestivamo staccando e riattaccando teste inespressive e braccia di legno con muscoli di satinata perfezione, che in effetti pesavano un quintale, con gli abiti che passavano a loro dopo essere stati portati al défilé dai modelli in carne e ossa, ragazzi di bellezza efebica che arrivavano estenuati dalla settimana della moda di Milano, erano giovanissimi – con l’eccezione di un unico veterano, trentenne, il cui fascino ci appariva per contrasto quello di un uomo arrivato da un altro tempo – e in molti casi anche molto simpatici. Nelle pause ci raccontavano le loro vite, i paesi da cui venivano che sembravano sempre lontanissimi, visti da quella piccola astronave luccicante sospesa sulla piazza con al centro la colonna forgiata dal bronzo dei cannoni di Austerlitz, mentre i taxi correvano nel buio della sera di gennaio, quando presentavamo la collezione estiva, o lungo il tramonto infinito dell’estate di Parigi, quando era il turno di quella invernale.

Può interessarti anche

“La lunga notte in cui dovevamo vestire i manichini…”

La notte in cui dovevamo vestire i manichini era il momento più faticoso, ma forse, a pensarci ora, pure il più divertente del nostro incarico stagionale, perché nelle sale dai soffitti alti eravamo noi, tutte insieme, noi vestiariste che ci lamentavamo del male ai piedi ed eravamo diventate amiche in fretta, proprio per via di tutto quel tempo passato insieme, di tutte quelle stanchezze, degli errori e delle risate. Era la notte che seguiva al pomeriggio in cui la collezione era andata in scena al lussuosissimo hotel Salomon de Rothschild e ci era capitato di intravvedere Will Smith o Gwyneth Paltrow, o almeno così ci era parso, mentre correvamo come schegge ben attente a coordinare le entrate in passerella dei modelli con gli accessori loro assegnati – ricorderò sempre il borsello che dovevo consegnare, in un momento preciso su cui non potevo sgarrare per non rovinare la sequenza degli ingressi, a un ragazzo che stava in una lunga fila di ragazzi somigliantissimi, tutti vestiti con la stessa tuta intera, di nuance solo leggermente differenti. Tutti avevano i capelli pettinati allo stesso modo, la stessa postura, la stessa età apparente – cercavo invano di concentrarmi su un segno distintivo, finalmente mi parve di trovarlo in un neo, solo che all’ultimo momento, come succedeva sempre, una delle mie colleghe-amiche dovette intervenire a correggere il mio errore imminente: avevo sbagliato modello. Durante le settimane in cui i clienti, boutique e grandi magazzini di ogni parte del mondo, venivano a vedere la collezione, il lavoro si faceva più ripetitivo. Dovevamo occuparci della disposizione dei capi, dell’equidistanza delle grucce, di distinguere i tessuti e i loro pesi, le sfumature dei colori, per poterli presentare prontamente a un cenno delle venditrici e farli indossare ai modelli perché i clienti potessero vedere l’effetto che facevano.

I modelli di showroom diventavano presenze familiari, quotidiane. Li aiutavamo a infilarsi le scarpe, aggiustavamo l’aderenza di una giacca, sistemavamo un colletto – piccoli gesti che avevo fatto solo per affetto, fino ad allora, con quella confidenza rilassata che si ha con gli amici molto intimi o con gli amori. Forse anche questa prossimità favoriva le confidenze, nelle ore più calme, quando sedevamo per terra e ci raccontavamo dei nostri dubbi, delle aspirazioni, delle insicurezze.

“Eravamo tutti ventenni, vestiariste e modelli, cercavamo una strada che potessimo sentire nostra”

Eravamo tutti ventenni, vestiariste e modelli, cercavamo una strada che potessimo sentire nostra, con un po’ di spavento e una certa incoscienza. Dal computer di un modello, che gentilmente me lo prestò perché non avevo il mio con me e ancora non possedevo uno smartphone, un giorno di gennaio del 2015 mandai il manoscritto del mio primo romanzo alla casa editrice che poi lo pubblicò, Voland, e non sapevo che in capo a due mesi avrei ricevuto una risposta, e la strada che mi pareva di non poter indovinare si sarebbe disegnata a partire da lì. Insieme ai fotografi che immortalavano i capi della collezione su un manichino che ruotava su una pedana mi lasciavo abbagliare dalla successione dei flash e intanto parlavamo della vita, e ancora ne parliamo, a distanza di tanti anni.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

“Sentivo rimontare i ricordi…”

Si annodavano amicizie un giorno dopo l’altro, pranzavamo e cenavamo insieme, noi vestiariste eravamo stanche e vicine. Ancora siamo amiche, anche se nel frattempo siamo diventate adulte a tutti gli effetti e siamo quindi ancora più stanche, e vedersi è più complicato: ma il legame resiste, i soprannomi che ci davamo, quell’intimità delle giornate lunghe trascorse sempre insieme non si cancella, è una cosa felice.

Una delle sarte, un giorno, con un pezzo di carta asciugamani presa dal bagno, sotto i miei occhi creò una rosa, una rosa bianca di carta assorbente che poteva benissimo essere la decorazione di uno di quei vestiti favolosi – sennonché, appunto, era di carta assorbente. L’ho ritrovata l’altro giorno, proprio mentre iniziavo a pensare di scrivere di quel tempo che mi ha formata e sentivo rimontare i ricordi, in una scatolina dentro un cassetto, insieme alla ciambella di nylon che serviva per fare lo chignon.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

L’AUTRICE – La scrittrice Ilaria Gaspari è nata a Milano. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Dal 2015 collabora con ilLibraio.it.

el 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland). Ha poi pubblicato diversi libri, tra cui Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno), Lezioni di felicità – Esercizi filosofici per il buon uso della vita e Vita segreta delle emozioni. editi da Einaudi. A marzo 2024 è uscito per Guanda il suo secondo romanzo, La reputazione. Per Rizzoli ha poi pubblicato L’hotel del tempo perso – Non rubare, un giallo a tinte filosofiche. Gaspari collabora con diverse testate, radio, tv e scuole di scrittura.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Fotografia header: Valentino nella foto Getty