A seguito delle proteste anti-razziste partite dagli Usa e del dibattito sulle statue che ha coinvolto diversi Paesi (in particolare, in Italia molto si è detto su quella di Montanelli), su ilLibraio.it la riflessione di Giusi Marchetta, insegnante e scrittrice. Che sottolinea i limiti delle “contestualizzazione parziali” (“studiamo davvero nella sua complessità il contesto che ha voluto quella statua e capiamo quale parte della società ‘stava parlando’ nel costruirla e soprattutto quale idea di sé voleva imporre e tramandare”). E che sottolinea come oggi sui social siano in tanti ad affrontare la questione antirazzista in modo complesso, coniugandola a istanze anticapitaliste, antisessiste ed ecologiste…

“È un brutto colpo scoprire, all’età di cinque o sei anni, che in un mondo di Gary Cooper tu sei l’indiano”.

Tra tutte le cose dette o scritte da James Baldwin questa mi è tornata in mente con forza in questi giorni mentre come molti assistevo alla strenua difesa delle “statue dei cowboy” da parte di chi teme il tramonto definitivo del mitico, selvaggio, West.

Molto si è scritto a partire dalle proteste che infiammano le strade americane e che sono arrivate nella vecchia Europa portando manifestazioni di piazza e abbattimenti di statue e simboli di un passato coloniale sempre più difficile da negare. Proposta alternativa e che trova molti sostenitori è la risemantizzazione di queste tracce del passato: ad esempio, l’affissione di una targa esplicativa sulla statua di Montanelli o l’aggiunta di un’opera celebrativa per Destà, la dodicenne etiope da lui comprata secondo l’usanza del madamato, o la proiezione dell’immagine di Harriet Tubman sulla statua di Robert E. Lee e della sigla BLM sul cavallo del generale confederato. Si chiede a gran voce, quindi, nelle piazze e sui social, di rendere visibile l’aspetto più truce della Storia, e soprattutto le vittime che lo hanno subito.

Può interessarti anche

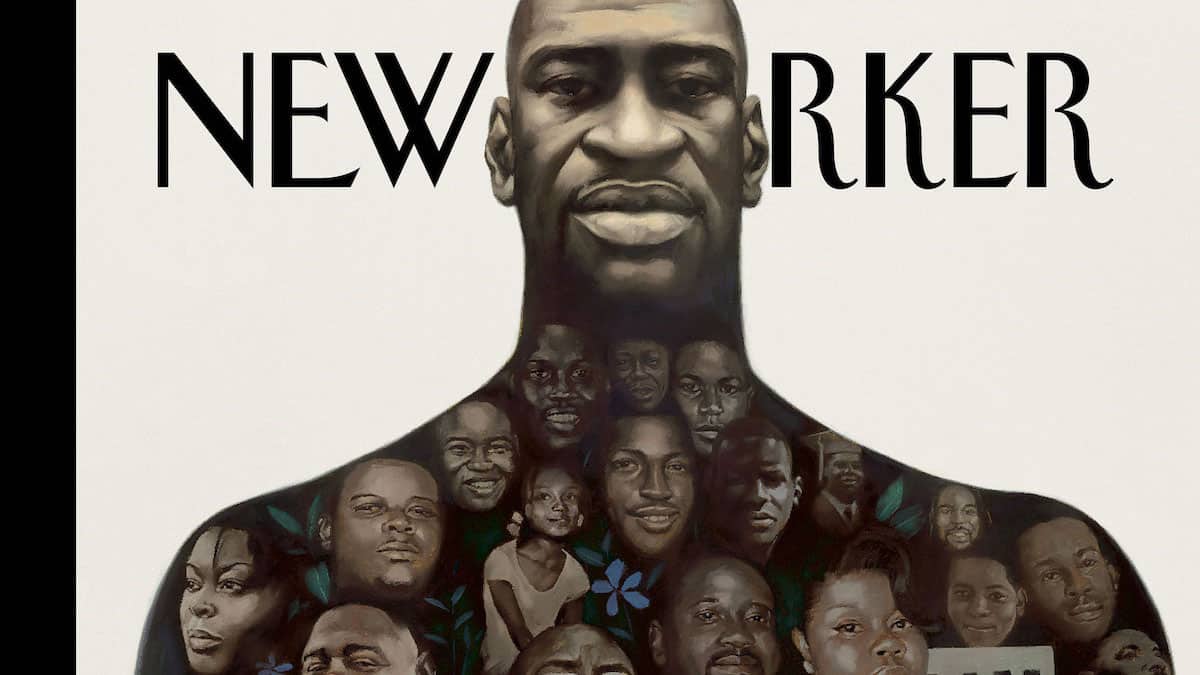

È difficile rimanere impassibili davanti alla potenza delle immagini di questi giorni: la schiena piegata di George Floyd, la rabbia dei manifestanti incanalata in marce e dimostrazioni, i video delle brutalità commesse dai poliziotti americani alternati alle richieste di giustizia per Breonna Taylor, per Eric Garner, per tutte le altre persone nere uccise dallo Stato; e ancora la copertina del New Yorker con un Floyd che incorpora molti fratelli e sorelle caduti per mano bianca e che non può contenere tutte le vittime del razzismo ma impressiona lo stesso perché non sta rappresentando solo un omicidio senza colpevole, ma una forma di tortura che va avanti, impunita, da sempre. E a cui, dappertutto, abbiamo innalzato delle statue.

Può interessarti anche

Per tutti quelli che continuano a paragonare singoli busti cittadini a monumenti come il Colosseo e le piramidi e che ne temono la distruzione o che hanno gridato alla censura, avendo avvertito una lacerante mancanza di Via col vento durante i cinque minuti in cui HBO l’ha sottratto al pubblico per riproporlo integro ma con un disclaimer iniziale, potrebbe essere troppo tardi: non possiamo salvarli tutti. Esistono, comunque, docenti, e intellettuali che da anni scrivono di decostruzione della mentalità coloniale e che potrebbero illuminare sull’argomento anche i più tenaci nostalgici, indicando tutte le contraddizioni di questi paragoni a dir poco avventati.

Mi interessano invece i contestualizzatori, soprattutto quelli che sulle pagine di un quotidiano o su Facebook si dilungano nel far presente che bisogna considerare la distanza storica degli eventi del passato senza giudicarli con la nostra mentalità moderna. Con dovizia di particolari vogliono dimostrare che neri donne e omosessuali possono sembrare persone adesso, ma non lo erano certo nel 1982, quando Montanelli parlava di Destà come di un “docile animalino”. Ribadiscono in questo modo che quel contesto abbia partorito naturalmente delle tracce di pietra e marmo e che in quanto memorie con valore storico queste tracce vadano preservate anche oggi. Sbagliandosi due volte.

Può interessarti anche

In primo luogo, infatti, mi sembra che sia un errore dare per scontato che quel passato rappresenti un blocco compatto di valori condivisi mai messi in discussione: questa è una falsità. La storia dei movimenti di resistenza e delle contestazioni della violenza sistemica patita dalle minoranze è uno degli argomenti di studio considerati come secondari nel curricolo scolastico. È una storia spesso legata a singoli gruppi o individui ed in ogni caso è una storia che le classi dominanti hanno sempre cercato di silenziare e rendere invisibile. Approfondire anche questo aspetto del nostro passato, però, ci permetterebbe facilmente di vedere come una statua non sia solo la celebrazione di un individuo ma di un sistema di valori che deve essere propagandato come vincente e insostituibile. Non un monumento a Montanelli, quindi, ma all’uomo bianco che ha avuto la possibilità di scrivere e avere successo in anni in cui alle donne era preclusa la stessa possibilità di diventare una firma altrettanto prestigiosa.

Non ad Edward Colston, ma allo schiavismo che ha contribuito col sangue dei neri a costruire imperi. Se dobbiamo contestualizzare, insomma, facciamolo del tutto: studiamo davvero nella sua complessità il contesto che ha voluto quella statua e capiamo quale parte della società “stava parlando” nel costruirla e soprattutto quale idea di sé voleva imporre e tramandare.

Il secondo punto debole di questa parziale contestualizzazione mi sembra ancora più significativo perché dimentica di guardare gli spazi in cui viviamo e di chiedersi di chi siano. Una statua che celebra colonialismo o razzismo o sessismo viene eretta in un periodo storico che li riconosce come parte integrante e legittima del sistema: oggi guardiamo la statua “del cowboy” e pensiamo che sia una traccia del passato e che come tale vada conservata; non ci chiediamo se il nativo americano che attraversa quella strada pensi lo stesso di chi gli ha sottratto la terra. Ma, soprattutto, non ci chiediamo se questo passato impresso nel marmo o nel bronzo sia veramente tale. Il vero problema di queste statue e della strenua difesa che viene tributata loro, infatti, è che il nostro sistema è ancora colonialista, razzista e sessista e, sebbene molte cose siano cambiate nella mentalità corrente, rispetto anche solo a vent’anni fa, ce ne sono troppe che non lo sono affatto.

Così la statua dello schiavista di Richmond spiega e legittima la condotta razzista della polizia; la statua dell’oppressore, dello stupratore, del colonizzatore, viene giustificata ancora oggi dalle imprese che la sua cultura gli ha permesso di compiere, mentre rendeva invisibili le sofferenze inflitte ad altri e anzi ne comprometteva il futuro condannandoli per generazioni a povertà ed emarginazione. Passato e presente non sono poli opposti, né possiamo parlare di musei a cielo aperto per simboli di oppressione che occupano gli spazi della nostra città sotto forma di corpi e nomi e che continuano a colonizzarli nel tempo.

Dispiace che molti commentatori, giornalisti, intellettuali italiani stiano perdendo l’occasione di dimostrare che il contesto di quelle statue è cambiato o che è giunto finalmente il momento di cambiarlo davvero. Sui giornali stranieri, su Twitter e su Instagram questo discorso è in corso da tempo e affronta la questione antirazzista in modo complesso coniugandola a istanze anticapitaliste, antisessiste ed ecologiste. Non è possibile, infatti, ottenere dei risultati su un singolo fronte senza modificare un sistema che discrimina in base alla classe sociale, al genere, all’orientamento sessuale. Ed è per questo che l’allineamento di queste battaglie è così significativo e importante, così potenzialmente efficace. La resistenza che in molti oppongono a questa collettiva richiesta di giustizia mi sembra in alcuni casi più che cecità rispetto a un privilegio detenuto per secoli una manifestazione di timore davanti alla concreta prospettiva di perderlo.

È un privilegio poter raccontare la propria storia con un punto di vista che oscuri tutti gli altri. È un privilegio considerare il passato come una partita chiusa. È un privilegio chiamare “politicamente corretto” qualsiasi rappresentazione non coincida con quella che sei abituato a vedere allo specchio e tollerarlo come una concessione a questa nuova fase infestata da “millennial ipersensibili”. Ebbene c’è una parte del mondo che è stanca di subire questo privilegio e vuole riappropriarsi degli spazi che finora aveva occupato una sola categoria convinta di poter parlare per tutte le altre fino alla fine dei tempi. E invece, se tutto va bene, avremo in un prossimo futuro un mondo di statue macchiate di vernice o monumenti alle bambine usate di tutti i tempi; useremo piazze, strade e fermate della metro per ricordare qualcuno che ha combattuto per liberare e non per opprimere; avremo sempre più firme femminili sui giornali, voci nere che guidano il dibattito e persone di colore in parlamento, negli ospedali, nelle università del nostro Paese.

Se questo non è già accaduto è perché una guerra è ancora in atto per impedirlo e non vederla ci rende parte del problema, anzi, parte della fazione a cui sta bene che le cose restino così: non solo, evidentemente, non siamo gli “indiani” o crediamo di non esserlo, ma non capiamo che a volte per essere Gary Cooper basta non fare assolutamente nulla.

L’AUTRICE – Giusi Marchetta, nata a Milano nel 1982, è cresciuta a Caserta, poi si è trasferita a Napoli. Oggi vive a Torino dove è insegnante. Per Terre di Mezzo ha pubblicato le raccolte di racconti Dai un bacio a chi vuoi tu (2008), con la quale ha vinto il Premio Calvino, e Napoli ore 11 (2010). Il suo primo romanzo, L’iguana non vuole, è stato pubblicato nel 2011 da Rizzoli. Nel 2015 è uscito, per Einaudi, Lettori si cresce. Il suo ultimo romanzo è Dove sei stata, Rizzoli. Per Add ha curato il libro collettivo Tutte le ragazze avanti!, a cui è ispirato l’omonimo podcast su Spotify.

Qui tutti gli articoli scritti da Giusi Marchetta per ilLibraio.it.