“Rap” di Cesare Alemanni racconta nel dettaglio la storia del genere musicale e del complesso contesto in cui si è evoluto. Delineando i tratti di quella che è una delle forme artistiche più rilevanti degli ultimi decenni, il libro rende anche palpabile la storia culturale di una nazione, descrivendo la serie complessa e multifattoriale di fenomeni che ne hanno influenzato la genesi e lo sviluppo. Alla fine della lettura si ha la sensazione di aver attraversato un intero universo semiotico – L’approfondimento

Andiamo subito dritti al punto. Rap. Una storia, due Americhe, scritto da Cesare Alemanni, pubblicato da minimum fax è un libro che, senza imbarazzi e senza che siano per forza iperboli buone per le fascette promozionali, si può definire: appassionato, necessario (si usa quasi sempre a sproposito, ma è una questione di tempismo: all’acme di una repentina diffusione e accettazione culturale del rap – il Pulitzer a Kendrick Lamar –, almeno in Italia, colma non uno, ma una serie intera di vuoti culturali), e anche sorprendente.

Innanzitutto, cos’è. La storia di quella che è probabilmente una delle forme d’arte più rilevanti degli ultimi decenni, non dalle origini, ma addirittura da prima. Se la data di nascita del genere si può situare a New York negli anni Settanta, Alemanni parte dalle condizioni che hanno determinato la nascita dell’hip-hop. Cioè, da concause storiche-culturali (non si può che parlare di razzismo e della doppia coscienza americana, nera e bianca, cui si allude nel titolo), economiche, politiche, tecnologiche e simboliche e anche (nella cristallizzazione geografica di un sistema di relazioni), urbanistiche.

Il volume, infatti, si apre con una New York che letteralmente brucia per le scelte e le teorie urbanistiche che hanno prodotto l’esistenza dei ghetti e poi attraversa gli snodi salienti della creazione e della stratificazione di un intero genere: di una serie di tecniche, di un linguaggio, di un ethos, di una serie di opzioni e innovazioni stilistiche. Vale a dire di una cultura. E arriva fino alle litanie accelerate e depressive della trap, all’iperviolenza della drill e alle atmosfere eteree del Soundcloud rap; cioè a ieri, anzi a oggi.

Può interessarti anche

Nell’impossibilità di riassumere un testo che traccia la storia di un fenomeno enorme, vale la pena – per darne un’idea – soffermarsi sul come. Se è vero che il mondo viaggia verso una complessità crescente, qualsiasi analisi di qualsiasi oggetto deve essere colta in una rete di relazioni esterne all’oggetto in sé, che consentano effettivamente di potere risalire le catene causali o la proverbiale eterogenesi dei fini (si tratta pur sempre di storia).

Alemanni ne è consapevole: non scrive una storia musicale, per nomi e figure o icone (o meglio lo fa, e bene, ma è una questione quasi metodologica). Invece, per ricostruire un contesto, scrive una storia che è sociale e culturale e per questo va a toccare un’impressionante quantità di fenomeni.

(via)

Senza pretese di esaustività, si va dall’ingegneria sociale dell’urbanistica di Robert Moses alla storia delle inner cities americane e dei project, al nazionalismo nero, alle tecniche di break di Kool Herc, al credo di Afrika Bambaataa, alla Nation of Islam. Si attraversano Martin Luther King Jr e Malcolm X, James Baldwin e Ta-Nehisi Coates e mezzo secolo di discussioni e teoria afrocentrica.

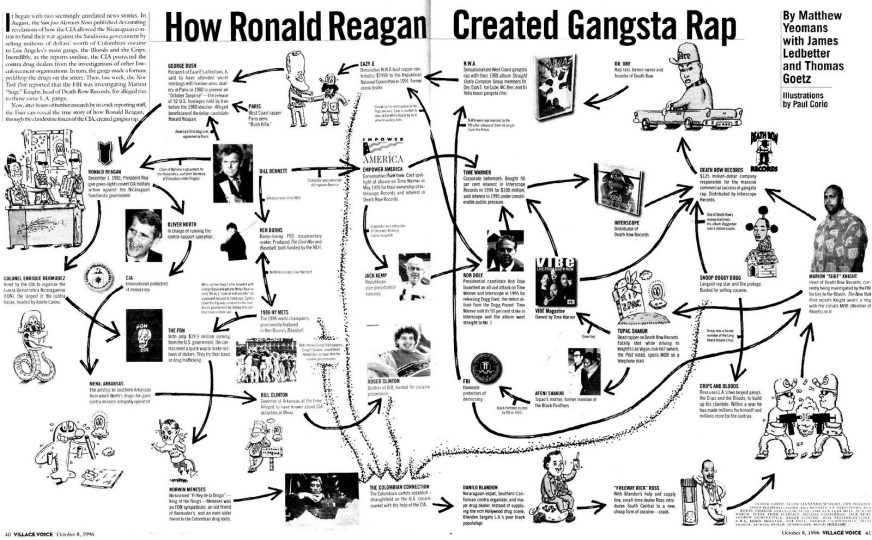

In una pagina che sembra uscita da un romanzo di DeLillo, si affronta il modo in cui l’interrelazione tra la liberazione di ostaggi americani, il traffico di armi e quelli delle formazioni antisandiniste in Nicaragua abbiano prodotto l’esplosione di crack che ha fatto collassare metastaticamente su di sé i tessuti sociali più fragili di un intero continente. Il motivo per cui il lean è più diffuso negli Sud degli Stati Uniti, la casa della trap.

Si parla della War on drugs, della teoria delle finestre rotte, della militarizzazione di interi quartieri e dell’incarcerazione di massa. Di post civil rights era, di reaganomics, del blackout di New York e dei riots di Los Angeles. Delle aspirazioni della generazione X, del suo definirsi in contrapposizione a quella precedente, dell’ego dei millennials e del declassamento dell’uomo bianco eterosessuale dalla posizione di unico soggetto storico. Di Obama, di Trump, dell’alt-right.

Può interessarti anche

Se è vero che l’hip-hop nasce “come dichiarazione di appartenenza a un contesto in fieri da parte di alcuni giovani residenti dei quartieri più degradati di New York ai quali un contesto era stato negato da decenni di politiche urbanistiche e razziali […] e dal tentativo di rinegoziare le relazioni simboliche all’interno di quei luoghi e di rinegoziare quelle con il mondo esterno” col movente di “trasformare quel nulla in…qualcosa”, oltre a quel qualcosa (che, alla fine, peraltro, è molto) assistiamo a diversi nulla: ai crolli simbolici, economici (ma non culturali) di New York, di Los Angeles, di Detroit, di Atlanta.

Descrivere una serie così profonda e intricata di relazioni è una scelta che per il lettore, appassionato o meno, alla fine paga dei dividendi altissimi: la storia delle tecniche, dei codici (la realness, l’autenticità, la violenza linguistica), dello stile, dei linguaggi dell’hip-hop, così come la storia individuale dei personaggi che l’hanno fatta, si cristallizza quasi sempre in forme che sono davvero in grado di rimandare non solo a se stesse, ma anche di rappresentare l’aria culturale del tempo.

In questo modo, davvero si capisce come Chuck D sia incontrovertibilmente da riconoscersi come un profeta delle tensioni dialettiche tra l’America bianca e nera. E perché, a differenza dei Public Enemy, “gli N.W.A. registrano uno stato di cose in cui la realtà dell’interlocutore era ormai così compromessa e le prassi dell’antagonista così brutale da rendere impensabile qualunque dialogo al di fuori della violenza, fosse essa verbale o fisica”.

Può interessarti anche

E il motivo per cui è chiaro come, se le pose gangsta sono motivate dalla reazione al razzismo e al reaganismo, dal fallimento delle promesse fatte ai tempi dei diritti civili, già un rapper come Ice Cube sia la testimonianza di chi balli sulla tomba di queste promesse. Per cui si può identificare la nascita degli stilemi più irriverenti e leggeri del gangsta rap proprio nel momento del bisogno di oblio e catarsi necessario ai postumi della violenza dei riots. E quelli per cui dopo le prese di posizione culturali dei De La Soul è proprio il Wu-Tang Clan “il primo collettivo ad aver prodotto una narrativa che sublimava e trascendeva il reale”, “traslitterando la guerre di strada della New York post-epidemia del crack in una guerra tra stili diversi di Kung Fu”.

E ancora, il motivo per cui Illmatic è considerato quasi unanimamente la forma apollinea del rap, con la sua capacità di indagare il collasso delle relazioni nel ghetto a un livello così personale da intersecare un universale. Per cui la linea che connette l’assenza di un interlocutore nelle canzoni dei Mobb Deep, la loro estetica tetra, la fine del bipolarismo delle superpotenze postguerra fredda e la “zona grigia degli schemi interpretativi delle intellighenzie occidentali”, nel vuoto della quale si annidano i germi paranoici del complottismo. Il motivo per il quale si riesce a percepire la struttura chiastica entro la quale si intersecano le parabole opposte di Tupac e di Biggie, che si interrompono nello stesso modo, vale a dire in tragedia.

Può interessarti anche

Le scelte di Alemanni ancora fanno in modo di rendere evidenti i modi specifici del rap non-afroamericano di Emimen, e il suo ricorso alla dramatis persona di Slim Shady, il suo iperrealismo che testimonia “il luogo in cui la distanza morale tra bene e male si era ormai dissolto nella categoria neutra dello spettacolare, in cui l’etica era ormai un fatto di sofistica persuasione misurato in indici di ascolto” e del modo in cui, perso nel crinale tra realtà e finzione, vada a sbattere su posizioni indifendibili; da alt-right ante litteram. Di come Kanye West, che esordì proprio quell’undici settembre, fosse destinato a “rivelarsi una natura incompatibile con il Novecento” e di come la sua Runaway testimoni “un rap che ha finito per incarnare una delle principali forme con cui il vuoto edonistico al cuore dell’individualismo occidentale rappresenta e lamenta se stesso”.

O ancora, “il suono di un ego vorace che inghiotte un’intera cultura nel suo cupio dissolvi”. Della relazione tra Gucci Mane, i suoi tatuaggi, i meme, la trap e gli hipster. Del perché “se la tonalità emotiva del gangsta rap era la rabbia per la mancanza di alternative alla vita gangsta, quella di cui si nutriva, e si sarebbe nutrita a lungo, la trap era una cinica disillusione circa l’esistenza stessa di alternative”.

Veramente alla fine di Rap si ha la sensazione di aver attraversato un intero universo semiotico ma, soprattutto, la storia di una nazione (di due?), colta nell’avvicendarsi delle diverse arie del tempo o, meglio, di aver ascoltato il suono di un’intera cultura. È importante se consideriamo che Alemanni ha ragione quando dice che “l’hip-hop è la colonna sonora del nostro tempo come il rock lo è stato di quello dei nostri genitori”.

Restano da capire i motivi di questa lunga marcia (“da ribellione a status quo, da status quo a status symbol”) che sono complessi, intersecati e multifattoriali. E proprio grazie a questo libro si hanno gli strumenti per formulare ipotesi sensate. Non è affatto poco.