Ambientato tra Roma e Venezia, “Così per sempre” di Chiara Valerio è un romanzo che attraversa i secoli affondando le sue radici alla fine dell’Ottocento, quando il conte Dracula lascia la Transilvania insieme a Mina per trasferirsi in Occidente. È allora che ha preso il nome di Giacomo Koch ed è oggi che lavora come anatomopatologo all’ospedale Fatebenefratelli… – Su ilLibraio.it un estratto

Giacomo Koch è il nome del conte Dracula quando questa storia comincia. Mina Harker, la donna a causa della quale stava per essere ucciso, è sfuggita alla morte, ora si chiama Mina Monroy ed è lei stessa un vampiro. Il loro gatto Zibetto può arrampicarsi anche per dieci piani e porta alle zampe anteriori due vistosi anelli d’oro, per l’esattezza due fedi nuziali.

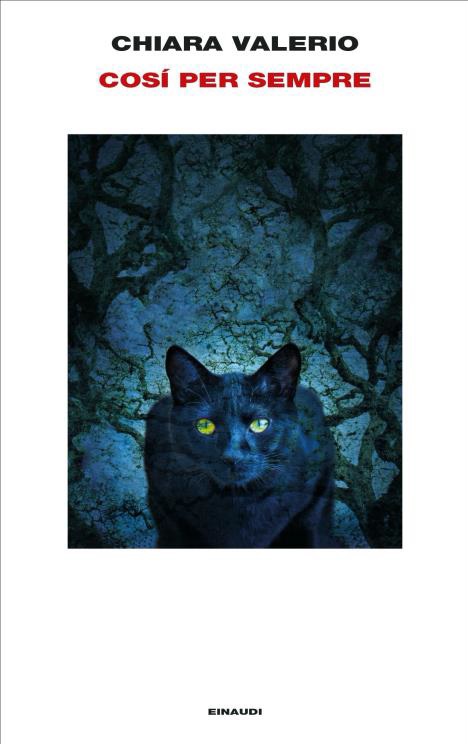

Il romanzo che ne racconta la vicenda, ambientata oggi tra Roma e Venezia, si intitola Così per sempre (Einaudi) ed è il libro con cui torna in libreria Chiara Valerio, già autrice di testi come Spiaggia libera tutti, La gioia piccola d’esser quasi salvi, Almanacco del giorno prima, Il cuore non si vede e La matematica è politica, nonché traduttrice, responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio e studiosa di matematica.

Può interessarti anche

Si tratta di un’opera che attraversa i secoli affondando le sue radici alla fine dell’Ottocento, quando il conte Dracula lascia la Transilvania per trasferirsi in Occidente. È allora che ha preso il nome di Giacomo Koch e ha cominciato a interessarsi alla professione medica, ed è oggi che lavora come anatomopatologo all’ospedale Fatebenefratelli.

Attraversando la grande stagione delle scienze, Giacomo ha capito molte cose. La prima è che tutto ciò che scorre è nutrimento, non solo il sangue, per quanto il sangue umano rappresenti ancora il suo cibo preferito. Ha capito che non si può vincere la nostalgia per i prodigiosi limiti dei viventi, e che grazie alla forza di gravità ogni uomo e ogni donna contengono l’universo; sa, soprattutto, che quando nei vampiri scorre il sangue essi diventano umani, e che come gli umani sono vulnerabili e possono essere ammazzati.

Chiara Valerio (GettyEditorial 14/03/2022)

Mina, invece, non ha voluto capire altro che sé stessa, ha vissuto gli ultimi sessant’anni insieme a una donna che il Conte ha ucciso – come, in effetti, ha ucciso tutti gli amori della sua vita – e pensa, per punirlo, di dover distruggere l’unica vera grande passione di Dracula: gli esseri umani. Decide, nella Venezia dove tutto scorre, di aprire un salone di bellezza in cui il tempo non scorra più. Dal salone di Mina chiunque entri uscirà uguale a sé stesso. Per sempre. Così per sempre.

Su ilLibraio, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo un capitolo del libro:

La civetta delle palme. Dove Mina, ignara degli esiti, salva Zibetto da morte certa trascinandolo in questa storia. Londra, Tottenham Court Road, una mattina di giugno 1915.

Nonostante non fossero più le zone di cinquanta anni prima, così come le erano state raccontate, Mina sapeva che le strade alle spalle di Marylebone – angoli e incroci in fondo a Tottenham Court Road, o giù, verso St Giles – erano ancora posti dove non conveniva girare soli, e dove i ladri, gli assassini, i taglieggiatori, e i rapitori di cani e gatti – i cui introiti si diceva valessero circa tremila sterline all’anno – abitavano da generazioni in quella che era diventata, anche architettonicamente, una città nella città, un luogo dove vigevano altre regole e si poteva concludere ogni tipo di affare. Le rookeries erano come le colonie dell’Impero, ma con norme diverse e altri ufficiali. Gli esseri umani brulicavano l’uno sull’altro, vivevano e morivano in stanze quasi prive di finestre dalle quali uscivano ed entravano scale che si assottigliavano salendo fino a diventare scheletri, pioli che parevano non essere sorretti da niente e non condurre in alcun dove.

Il Conte le aveva detto che in quei luoghi poteva sperimentare la caccia, nessuno avrebbe protestato, e anche comprendere il valore dei soldi, perché tutto poteva essere comprato, soprattutto le vite degli esseri umani, intere o a brani. Osservando quelle architetture spontanee, e potendo allungare gli occhi fin dentro le stanze, il Conte descriveva a Mina esistenze misere e brevi, piegate l’una sull’altra, senza ritirate sufficienti e aria, dove le infezioni si moltiplicavano, rafforzandosi. Le epidemie e gli esseri umani si riproducevano, così i topi, così le mosche e i ragni. Le giungle delle colonie o le foreste del nuovo mondo, la luce che non penetra nel sottobosco, il Conte le immaginava così.

Mina, quando il Conte era nella casa di Carfax, a Purfleet, una zona lungo il Tamigi tra la foce e Londra, o quando era in viaggio in Europa centrale, in Austria e Germania, alla ricerca di medici che studiassero il corpo umano e soprattutto la sua decomposizione, si aggirava per quei bassifondi protetta dall’unguento preparato da lui contro la luce del giorno. Prima di incontrarlo non avrebbe avuto accesso a quella vita di cui tuttavia si era scoperta curiosa. Non avrebbe mai immaginato ci fosse non solo una Londra sotto Londra, ma una Londra in mezzo a Londra che molti della sua classe sociale non vedevano e alla cui esistenza, in fondo, non credevano. I poveri, i disperati, gli storpi e la servitù, erano come i piccioni. Dovunque ma inessenziali, visibili solo quando il loro mendicare inceppava i passi. Le cose, in quel mondo, avevano altri nomi, dagli animali agli utensili ai tagli di moneta. Forse succedeva anche nella sua cucina, e non se ne era resa conto. Ricordava la storia strana, a Pointz Hall, dello stagno nel quale Mary la cameriera sosteneva che fosse affogata una donna innamorata di un uomo che non la ricambiava, mentre sua zia, Mrs Swithin, era certa che in realtà le ossa appartenessero a una pecora. Da bambina, quando andava a gettare molliche di pane ai pesci, stava ben attenta a non mettere una mano nell’acqua perché, pecora o donna, la carne intorno alle ossa dovevano averla mangiata quei pesci grassi, cangianti, veloci, baleni di luce sulla terra.

Può interessarti anche

La Gran Bretagna era entrata in guerra l’estate precedente ma a Londra la vita non era cambiata. Temeva, Mina, che nonostante i suoi quarantatré anni Jonathan fosse chiamato al fronte, e temeva ancora più per William che stava per compierne quindici. Anche se William era troppo gracile per servire l’Impero, o chiunque. Poteva solo essere servito. Non sapeva né perché il figlio era nato né perché fosse nato così.

Quella mattina, però, mentre si godeva la penombra, aveva sentito i suoi tocchi incerti alla porta e la sua voce ormai adulta chiedere permesso. William le aveva raccontato di certi animali portati dalle Indie, a metà tra la scimmia e il gatto, carnivori ma non voraci, come aveva assicurato il custode dello zoo, e ghiotti dei frutti rossi del caffè. Li chiamano civette delle palme, ma non sono volatili.

Mamma ne vorrei uno, mi farebbe compagnia, non vi ho mai chiesto niente, Non avete mai dovuto chiedere niente William, niente, i vostri desideri sono stati esauditi, i vostri desideri, prima di essere formulati, Perché erano i vostri, Che ingratitudine, So che amate gli animali e li amo anche io, Non amo gli animali, non, Eppure ve ne nutrite e Luisa fa lo stesso, Anche voi ve ne nutrite, Certo madre, se si può, si mangia ciò che piace, ciò che si ama, Perché mettersi un animale selvatico, un animale, in casa, con la vostra salute e la vostra incostanza, in casa, Sarò bravo madre, Lo dite sempre, Sarò bravo madre, Sapete William, non è facile trovare un animale di questo genere, non è facile, Voi potete.

William sembrava senza sangue. Non aveva voluto assaggiarlo e non aveva potuto, perché il bambino, pur avendo la tendenza a ruzzolare, non si era mai fatto neppure un graffio. La balia che lo allattava diceva che la sua pelle aveva, al buio, una incredibile luminosità. Mio figlio è una lucciola, dura un’estate. William era stato una delusione. Il Conte, quando lo aveva visto la prima volta, aveva detto non è come te o come me, è come Jonathan. Esistono caratteristiche recessive rispetto ad altre ma non so se sia questo il caso, non siamo un numero sufficiente di esemplari. Da quel momento, Mina lo aveva considerato alla stregua del resto del genere umano, nutrimento. Non sarebbe stato il suo ma così sarebbe finita, qualcun altro lo avrebbe mangiato. D’altronde si era affezionata. Lo aveva visto crescere, e fino a quando lo aveva ritenuto incapace di intendere e volere, si era mostrata a lui senza infingimenti. Aveva sperato che William fosse coraggioso tanto da evocare a sé quella memoria involontaria e chiederle conto. Invece mezze frasi vili, lamentazioni di insonnie, un bambino che raccontava episodi di vita di famiglia come incubi, farneticazioni oniriche.

Se l’avesse affrontata a viso aperto l’avrebbe condotto dal Conte. Mio eterno figlio. Invece no. Le dispiaceva che fosse la guerra a mangiarselo. Non era un ragazzo brillante, amava il disegno e la storia, e le stranezze, i gilet molto colorati. Nel settimo anno lo aveva amato, poteva dirlo, lo aveva sentito suo, lo annusava, lo palpava, lo baciava sulle labbra, conservava i suoi denti da latte, e la notte stringendoli nel palmo li mutava in avorio, con quell’avorio commissionava gemelli per lui, per Jonathan, per il Conte. Suo figlio era la sua colonia. Finiti i denti da latte, Mina aveva perso interesse. Non capiva cosa amasse e se. Più preoccupante ancora, non capiva quali fossero i suoi disgusti.

Può interessarti anche

Col padre pareva aver trovato una via di comunicazione più lineare, giocavano a bridge, e Jonathan lo aveva introdotto all’attività immobiliare, lo portava di tanto in tanto con sé, lo presentava ai soci, lo rassicurava che un giorno anche lui avrebbe avuto una segretaria. Al ragazzo sembravano interessare le costruzioni in mattoni, e soprattutto le scritte sui mattoni. Una volta era rientrato portandosene dietro uno sul quale si leggeva impressa la parola «Utopia». Mina gli aveva sorriso accondiscendente scompigliandogli i capelli e Jonathan aveva detto vittorioso Sai da dove viene quel mattone prodotto dalla Aldridge Brick and Tile Company?, No, Da Carfax.

Mina era sbiancata, e Jonathan aveva interpretato quella reazione come il sintomo di una terribile memoria che poteva essere sopita ma non cancellata. Nessuno di loro avrebbe mai potuto dimenticare. O far finta non fosse successo. Perché lo hai portato lì?, Volevo mostrargli la zona e sapere chi ha comprato quella casa maledetta, E chi l’ha comprata?, Nessuno, sui catasti è ancora a nome del Conte, e l’ho incontrato!, Che dici?, Sì, il conte Dracula è in viaggio, così mi ha detto il simpatico giovanotto invitandomi a visitare la casa. Piena di luce Mina, e con una intera Via Crucis di magnifica fattura in salotto, un bellissimo restauro, e la cucina, ricolma di ogni ben di dio. Questo conte Dracula sempre in viaggio è l’invenzione di qualcuno per vivere lì, Ne sei certo?, Sì amore mio, ne sono certo, nessun vampiro potrebbe abitare in quel profluvio di luce, circondato da un giardino bellissimo, in una casa nella cui cappella si celebra messa, e in un fienile dove d’estate viene ospitato un pageant che racconta e reinterpreta la storia di Inghilterra, anzi, il giovanotto ci ha invitati il 29 giugno, Non voglio andare, E non andremo, ma non c’è niente da temere, la maledizione è stata scacciata.

Il 29 giugno di quell’anno non erano andati, e il mattone con sopra scritto «Utopia» campeggiava da tempo sulla scrivania di William, senza che su quella parola o su quel pezzo di argilla fosse stato costruito qualcosa di duraturo, o anche di effimero.

Arrivata a St Giles non era stato necessario cercare quegli animali che chiamavano esotici, le era bastato fingersi distratta col naso all’insù per ritrovarsi circondata da bambini scalzi, donne sdentate, vecchi zoppi e uomini con occhi da furfante che tenevano, d’abitudine e volentieri, la patta dei pantaloni aperta, un serramanico per tasca, e una pistola infilata nella cintola, di solito dietro la schiena. I gilet invece erano ben abbottonati, come i panciotti di broccato, sfilati, rubati, venduti, ricettati. Alcuni dovevano essere stati a colori vivi e impunture d’oro e argento e adesso si presentavano sbiaditi di polvere, altri, probabilmente, risalivano all’epoca elisabettiana ed erano trascorsi di padre in figlio, o di quelli che si pensavano padri e figli. Erano infatti poco più di stracci, brandelli preziosi di un’Inghilterra che non esisteva più. Le donne coi seni costretti avevano le guance rosse come ciliegie marce, gli occhi malati, fumavano, guardavano e tossivano, ogni tanto berciavano a qualcuno che, fermatosi in un angolo per svuotarsi, tirava fuori dalla patta aperta qualcosa di interessante, eccitante e inedito anche per loro. Così mentre una berciava, le altre si sistemavano a coorte intorno a lei e a quel punto lo chiamavano tutte, schiamazzavano tanto che il povero bastardo si riabbottonava in fretta e cercava di sparire. Tutto odorava di piscio, sudore e foglie di tè scaldate e riscaldate.

Ogni volta che a St Giles Mina alzava gli occhi al cielo – ma il cielo non si vedeva per le concrezioni architettoniche e il fumo che, più spesso della nebbia, chiudeva i pennacchi liberi – il codazzo di rifiuti e furtivi compariva. Per prima cosa, Mina infilava una mano nella borsetta e gettava in aria una manciata di monete che non faceva in tempo a toccare terra. Poi, dopo che il disordine si era calmato e qualcuno, di solito uno degli uomini, le si avvicinava per tagliarle la mano e sfilare la borsetta, Mina, con un balzo inatteso, un volo, saliva fino a un davanzale del primo piano e da lì parlava. Ascoltatemi.

Qualcuno scappava, qualcuno rimaneva, le donne si grattavano sotto la gonna, gli storpi guarivano quanto bastava per accelerare il passo.

Può interessarti anche

Ho bisogno di una civetta delle palme, scura. Aveva lanciato un altro gruzzolo di monete che nemmeno questa volta era arrivato a terra. I soddisfatti erano andati via e gli intrepidi erano rimasti nel numero di una. Una fanciulla giovanissima, poco più che bambina, con occhi azzurro cieco aveva urlato, chiudendosi le mani intorno alla bocca, per essere certa che la voce giungesse, Signora bella, scendete, so io.

Così, Mina era planata. Aveva cominciato a camminare con la bambina – avrà avuto nove anni, o dieci – seguendola in strade sempre più anguste sui cui manti scorrevano liquidi scuri e maleolenti. Il fetore era insopportabile, ancor più per lei i cui sensi erano in grado, per ciascuno degli odori, di risalire all’origine.

Nell’oscurità umida in fondo al vicolo dove la bambina l’aveva condotta e dove Mina pensava avrebbero tentato di accopparla, si era invece aperta una porta, dietro la quale una donna faceva il gesto di affrettarsi. La donna era grassa ma pulita. Indossava una cuffia e un grembiule, portava una benda sull’occhio sinistro e un guanto alla mano destra, neri entrambi. La mano la muoveva con difficoltà e l’occhio era cieco.

Avevano cominciato, la donna davanti, Mina nel mezzo, e la bambina a chiudere il corteo, a inerpicarsi per le scalucce cigolanti e traballanti e, dopo forse tre piani, si era aperta un’altra porta. La stanza era piccola e caldissima, e al centro, illuminata dalla luce di tre candele di sego, stava una cesta in cui uno strano animale, a metà tra una scimmia e un gatto, allattava sei cuccioli. Cercate questo?, Sì, aveva detto Mina allungando una mano. La donna aveva tentato di fermarla afferrandola per un polso ma, arrivata a toccarlo, si era ritratta, Siete gelata signora bella. Mina aveva sorriso, spalancando gli occhi senza scoprire i denti. La donna si era allontanata di un passo. Prestate attenzione alle mani, prestate, non allungatele, vedo che ne avete già lasciata una da qualche parte, già una.

La donna, intimidita, forse mortificata, forse indecisa tra ucciderla e derubarla, si era accostata la mano guantata al petto, per proteggerla o nasconderla. Sono i telai signora bella, io ci ho lasciato una mano e una figlia, peggio la mano, la figlia ho potuto rifarla, anzi ne ho fatti sei, ma li ho affamati, perché senza mano lavorare è difficile. Mi restano due figli e una mano.

La bambina, nel frattempo, aveva preso ad accarezzare l’animale femmina che allattava, e con delicatezza aveva sfilato uno dei cuccioli, il più scuro. Prendete questo, è il mio preferito. Mina lo teneva nel palmo di una mano e lo guardava, curiosa e delusa. È un gatto, aveva detto indugiando sulla a e lasciando dunque che le fiamme delle candele si riflettessero nei denti che sembravano, sia alla bambina che alla donna, troppo lunghi. Il cucciolo, dal canto suo, passato dal calore del pelo al gelo del palmo, aveva cominciato a emettere un verso sottile e lamentoso, straziante, più un pigolio che uno gnaulio. La donna glielo aveva strappato di malagrazia e se lo era messo davanti agli occhi, lo aveva scrutato, annusato e poi lanciato come uno straccio sulla figlia. Sciagurata, è un gatto. La bambina aveva raccolto il cucciolo, stringendolo al petto. La donna, inferocita, inchinandosi e scusandosi con Mina, aveva aperto la porta, e, tenendo la figlia sospesa sulla balaustra, la scrollava urlando Lascia quella bestia o vi butto tutti e due. La bambina, a malincuore, con lunghi mugolii, aveva mollato il fagotto cieco che, al contrario delle monete, e forse per l’eco della tromba delle scale, aveva fatto giungendo a terra il rumore confuso dell’acqua sporca sul selciato. Dopo, ritiratasi in un angolo, piangeva, e il suo pianto pareva una ninna nanna.

Può interessarti anche

Mina aveva scelto un altro cucciolo e allungato cinquanta sterline, poi mentre la donna rimaneva a contarle era scesa. La bambina non aveva smesso di piangere. Teneva la civetta delle palme nella gabbia che le avevano dato. Luisa avrebbe pensato a come allattarla, oppure ci avrebbe pensato William, Jonathan avrebbe protestato. Nonostante le porte che si aprivano sulle scale non avessero spioncini, Mina si sentiva osservata. Era certa che loro, la massa indistinta accomunata dal bisogno e dai cattivi costumi, la seguissero con gli occhi e ancora più con le intenzioni. Sapeva che potevano trovarla, l’avevano già trovata, affiancandola per la strada e proponendo scambi, vendite o vendersi. La rispettavano come qualcuno con cui si concludono buoni affari, e la temevano perché potevano fregarla quel tanto o quel poco che lei avrebbe consentito loro, nondi più, non oltre. Mina sapeva di essere il banco che vince sempre. Il suo impero coloniale si estendeva oltre William.

Arrivata in fondo, prima di uscire dalla porta sgangherata e ripercorrere a ritroso il budello di strada che l’avrebbe riportata su Tottenham Court Road, Mina, con le sue orecchie fini, aveva percepito un suono, e coi suoi occhi nuovi aveva colto, nel buio, un movimento. Il gattino moriva affogando nel putrido di una cunetta, uno scolo, forse solo un avvallamento, una sconnessione nell’impiantito. Tenendo la gabbia della civetta delle palme sollevata abbastanza perché la putredine non la sfiorasse, Mina si era inginocchiata, aveva raccolto il micio e con una velocità che non era umana, pur essendo umanissima l’intenzione, aveva morso il gattino fino a svuotarlo del sangue, fino alla soglia dell’esistenza e poi, tagliandosi il polso, gli aveva dato il suo sangue, aprendogli le piccole fauci e facendoglielo gocciolare in bocca. Rimessasi in piedi, aveva aperto la gabbia, ne aveva tratto il cucciolo esotico, e al suo posto aveva messo il gattino che già aveva aperto gli occhi, rossi come rubini, lucenti come ciliegie. Tra le zampe posteriori era comparsa una macchia di pelo bianco, a forma di cuore. Un cuore così bianco. Sembrava già più grande, più robusto.

La civetta delle palme, trascinata dal flusso lento e vischioso dello scolo, era sparita. Non era più affar suo, l’aveva pagata. Animale notturno per animale notturno, a William il gatto sarebbe andato benissimo. Se i nomi e le cose hanno la stessa natura, ti chiameremo Zibetto, aveva deciso divertito il Conte quando Mina gli aveva raccontato l’accaduto e l’emozione di aver dato, per la prima volta, qualcosa che fino ad allora si era limitata a prendere.

© 2022 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

Pubblicato in accordo con Grandi & Associati, Milano

(continua in libreria…)