Tornano in versione ebook i racconti di “Dove credi di andare”, primo libro di Francesco Pecoraro, poi autore di romanzi come “La vita in tempo di pace” e “Lo stradone” – Su ilLibraio.it “Happy hour”, uno dei testi della raccolta d’esordio dell’autore romano

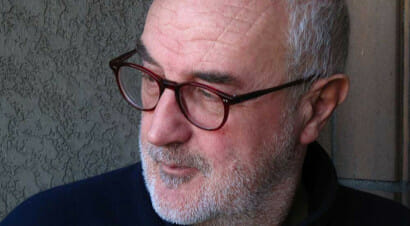

Francesco Pecoraro, romano, autore di romanzi di culto come La vita in tempo di pace (2013; premio Viareggio, finalista al premio Strega, tradotto in cinque lingue) e Lo stradone (2019; finalista al premio Campiello), entrambi pubblicati da Ponte alle Grazie, e autore di altri libri di prose e poesie, esordì nel 2007 per Mondadori con la raccolta di racconti Dove credi di andare (premio Napoli, premio Berto, in finale al premio Chiara). Quella raccolta viene ora riproposta in versione ebook da Ponte alle Grazie.

I protagonisti dei racconti sono tutti uomini e hanno più o meno tutti cinquant’anni. Non sono più giovani, ma nemmeno vecchi, e vivono qualcosa che si potrebbe chiamare una transizione: sono tutti davanti a una svolta dell’esistenza, che significa quasi sempre, quasi inevitabilmente, tracollo. Si tratta di manager, intellettuali, funzionari, artisti, avvocati, ingegneri che hanno vissuto la loro vita nel mondo delle professioni, in ritardo (come tutti?) sui loro sogni e sulle loro ambizioni, e ora qualcosa o qualcuno viene a chiedere il conto.

Può interessarti anche

Un incontro con un malvivente, una riunione di lavoro in cui si capisce di essere finiti e fuori dai giochi, una festa data per una giovane amante che si trasforma in tregenda… Non c’è nessun atto di accusa a un generico sistema, inteso come generatore di fallimenti e frustrazioni, ma solo una nitida e ossessiva descrizione di un deragliamento in corso. Come se a furia di urlare silenziosamente per essere considerati diversi da quello che sono, questi uomini rimanessero senza voce…

Può interessarti anche

Happy hour

Mi sforzo di ricordare, ma non lo conosco, questo tizio.

Però somiglia molto a qualcuno che conosco. Ma a chi? A chi?

Sembra una miscela di compagni di scuola mai più visti, di persone con cui ho lavorato, di gente osservata alla TV, di parenti.

«Sono Alessandro» mi dice l’uomo-miscela. «Dai, su, non è possibile che non ti ricordi di me!» È giovane, sui trent’anni. «Ma sì Alessandro, scusami, so che ci conosciamo, ma adesso non riesco a ricostruire dove…» Capelli scuri, folti, pettinati all’indietro, faccia che non si nota, una faccia italica, né bella né brutta, forse un po’ squadrata. È in giacca e cravatta, vestito di grigio scuro, abbastanza elegantemente.

Cioè, più che elegantemente è vestito con il decoro standard di chi non vede l’ora di mettersi in tuta e scarpe di gomma.

Abiti un po’ rigidi e ingessati, scarpe un po’ andanti, a punta quadra.

Mi dice: «Proprio non ti ricordi? Non ci credo. Senti, andiamo al Mocambo?»

«Dove?» dico io.

«Al Mocambo, è un night, anzi una discoteca». Non avevo messo in conto di andare al night o in discoteca, non stasera. Sono anni che non vado in questi posti.

Lui mi conosce, pare. Sa alcune cose di me, me le cita, le ricorda bene.

Penso che, se sa queste cose, allora è un mio amico.

Mi stima, lo dice e si vede dal suo sguardo attento. In tutta questa confusione, lui è l’unico che sembra vedermi, che si accorge di me e mi rivolge la parola.

Mi faccio un giro e qui e là vedo vecchi amici, gente che conosco davvero. Li saluto e a malapena mi rispondono. Parlano fitto tra loro in capannelli, di cose che non capisco. Prima mi sono avvicinato a qualcuno di questi crocchi di persone parlanti, ma i loro discorsi sono diventati subito vaghi. Hanno fatto pause – ehm… –, hanno abbassato un po’ la voce, nemmeno mi hanno guardato. Mi succede spesso ormai, e non solo qui. Ma non so quando e perché sia cominciata questa cosa. Se provo ad aprire bocca mi guardano come per dire: ‘Ma di che t’impicci? Di cosa parli? Che c’entra? Che vuoi? Non lo vedi che stiamo discorrendo tra noi?’ Nessuno mi si rivolge così apertamente, ma leggo i loro sguardi. Non so, forse è paranoia mia.

Solo questo Alessandro qui mi sta dicendo cose e, a quanto pare, mi stima. Ma dove l’ho conosciuto?

Ho i piedi bagnati, le scarpe fradicie immerse in quattro, cinque centimetri d’acqua che allagano la strada. Solo io me ne accorgo, sembrerebbe. Tutta questa gente non ci fa caso, come non fa caso alle schifezze che ci galleggiano dentro. Cartacce, residui di cibi vari. Di verdure, cavoli, cicoria, rucola. Pezzi di pane ormai gonfi d’acqua. Frutta marcia. Una quantità di mozziconi di sigaretta. Pezzi di cacca. Persino un assorbente usato, vedo. Ma loro, con l’acqua alle caviglie bevono i loro aperitivi. Bianchini e prosecchini acidi, con l’oliva. Negroni. Martini dry, si direbbe dal bicchiere a cono largo rovesciato. Campari soda. Vini rossi. Mangiarini con tocchetti di formaggio e di salame. Tartine al salmone e uova rosse di lompo. Alle ostriche cotte. Insomma le solite cosine dell’happy hour.

Solo che le strade hanno un’aria cupa e dimessa. Muri scrostati, lampioni rotti e spenti. Negozi di roba per cani e canarini. Di pantofole. Ferramenta. Busti e ortopedia. Una bottega di articoli da regalo. Alcuni già chiusi, altri in chiusura. In fondo a questa specie di slargo c’è un casalinghi che sta anch’esso chiudendo.

Nessuno fa caso allo squallore, all’acqua che arriva alle caviglie, alla sporcizia disgustosa che vi galleggia, alla penombra sotto i lampioni stradali fracassati. Tutti cicalano allegri, attenti, col loro bicchiere in mano. Alcuni sono già alticci e ridono di ogni cosa. Si vede che questa gente si incontra spesso, che si ritrova qui alla stessa ora tutti i giorni, che si frequenta. Alcuni probabilmente lavorano assieme. Di sicuro io ne conosco parecchi e anche abbastanza bene. Ma loro mi salutano appena, poi volgono altrove lo sguardo e mi ignorano, si direbbe con cura. Eppure là per esempio c’è un tizio che ho incontrato appena una settimana fa a una riunione di lavoro. In quell’occasione era stato cordiale. Oggi è stato freddino, scostante, non so. Non che io impazzisca per questa gente, anzi.

E poi c’è Alessandro, mai visto prima, che invece mi sta appiccicato e insiste che vada con lui al Mocambo. Che razza di nome per un locale. Ricorda il film con la Mangano e le canzoni di Paolo Conte. Mi ricorda anche uno stabilimento balneare di un lido laziale: c’erano il Mocambo e il Trocadero, detti il Moca e il Troca. Mi viene da pensare che sia un posto di sopravvissuti, di vitaioli d’altri tempi, arredatori omosex, avvocati scapoli, gente così. Un piano bar, magari.

Alessandro mi parla, e da quello che dice sembra proprio che mi abbia in grande considerazione, al contrario di tutti questi stronzi qui, coi piedi nell’acqua.

«Ma non ti dà fastidio quest’acqua alle caviglie?» gli chiedo.

E lui risponde: «Sì, certo, e infatti sto dicendo andiamo via, andiamo al Mocambo. Ci mangiamo anche una cosa, beviamo,stiamo in compagnia. Dai! Vieni via. Su. Che ci facciamo qui? È tardi».

«Come tardi?» gli dico. «Saranno sì e no le otto».

«Appunto, non ti sembra tardi? Tra un po’ tutti questi qui che prendono l’aperitivo se ne vanno a cena. Al massimo tra un quarto d’ora qui è vuoto. Io devo passare a casa un attimo. Andiamo, su. Vieni».

Vedo una ragazza con le scarpe col tacco e senza calze, nell’acqua sino alla caviglia, il polpaccio chiazzato di gocce fangose. Avevo un compagno di scuola che impazziva alla vista dei polpacci femminili sporchi di fango. Quando pioveva per lui era festa. Si metteva dietro una donna e la seguiva e godeva di ogni schizzo. Poi a scuola ci raccontava tutto. Noi un po’ ridevamo e un po’ eravamo perplessi. Ora questa ragazza mi sembra che, pur di esserci, pur di stare qui a farsi l’happy hour, sia disposta a stare coi piedi nell’acqua sporca.

L’acqua sporca, assieme al pattume seppellito nella terra, è la cosa che più mi dà un senso di morte e corruzione. Pure queste caviglie nude e bianche, crudamente immerse nella broda, hanno qualcosa di inquietante e maligno come una profanazione.

Insomma me ne sto discosto dai gruppetti mondani di creature un po’ alticce e parlanti, sorseggianti e ridenti. Li osservo e vorrei andare via.

Alessandro, anche lui coi piedi nell’acqua sporca, mi resta vicino e continua a parlarmi del Mocambo.

Gli dico: «Senti, lascia perdere, non vengo. Sono vent’anni almeno che non metto piede in un locale notturno…»

«Ma non è un locale notturno, cioè non soltanto…»

«Ci sono andato qualche volta negli anni Ottanta, pensa tu, e adesso mi chiedi di passare la serata in un posto che si chiama Mocambo? Potrebbe pure essere divertente, ma non adesso, non oggi. E poi senti Alessandro, non ti offendere, devo confessarti che non ti conosco, non ti ho mai visto prima di stasera.

Non vorrei essere scortese, ma…»

«Come non mi conosci?» dice lui meravigliato.

«Non mi conosci? Davvero?»

Sembrerebbe addolorato. E pure un po’ risentito. Forse ha ragione lui. Non mi fido più della mia memoria. Ma non mi ricordo.

Tira fuori da un pacchetto una Marlboro e se l’accende con un vecchio Ronson streamline luccicante.

Mi dice che ci siamo conosciuti a un salone del vino a Verona, un paio di anni fa, dice che ci hanno presentati amici comuni, che abbiamo assaggiato vini assieme tutto il pomeriggio e poi siamo andati a cena in gruppo e che abbiamo parlato e io gli sono rimasto molto simpatico, che ho raccontato barzellette strepitose e ho tenuto banco per l’intera serata. Dice che ci siamo rivisti un altro paio di volte e che adesso che mi ha incontrato di nuovo vorrebbe almeno farsi due chiacchiere, quattro risate eccetera.

Parla e fuma, gettando la cenere nell’acqua.

Quattro risate? Starei per dire che al Vinitaly di Verona non ci ho mai messo piede e che per di più non ho mai messo piede neanche a Verona. Forse una volta alla stazione. Ma non lo dico. Rimango perplesso perché lui pare davvero convinto di quello che afferma. È molto amichevole e io sembro collocarmi esattamente al centro della sua attenzione. Non capisco il perché, ma non mi dispiace. Forse è gay, penso.

Poi mi dico: Mannò, questo non è un approccio. Me ne accorgerei. Devo solo insistere e dirgli che si sta sbagliando, che ricorda male, che io a lui non l’ho mai visto.

Ma non lo faccio.

Alla fine dico invece: «Senti, vabbè, andiamo a ’sto Mocambo. Lì si mangia? A che ora si può mangiare?» Lui risponde che sì, si mangia. Che c’è una specie di ristorante. Che alle otto già sono aperti. Che deve solo passare a casa un attimo e poi andiamo. «Non è lontano» aggiunge. «Aspettami qui. Torno subito». E se ne va.

Potrei andarmene anch’io, squagliarmela, ma non lo faccio. Non saprei dove andare. Tornare a casa? Certo. Ma poi penso: dov’è casa mia? Non ricordo che strada devo fare per arrivarci, non mi oriento, da qui. Ma una casa ce l’ho. È solo che non ricordo dove sta, per il momento. Più tardi mi verrà in mente. E poi figurati se ho qualcosa in frigorifero: a quest’ora non trovo nemmeno un pezzo di pane da comprare.

A parte scarpe e calzini fradici, ho roba pulita addosso. Una bella giacca color salmone acceso, senza bottoni, a risvolti larghi, lunga, come piacciono a me. Una camicia di lino grigia e una cravatta di seta verde. Pantaloni bianchi di lino, larghissimi, comodissimi, impalpabili, che ho ripiegato in fondo un

paio di volte per non bagnarli. Ai piedi quelli che, prima di marcire, erano due bei mocassini Saxone di cuoio rosso. Be’, non è esattamente ciò che mi metto di solito. Io sono più sobrioe questa giacca arancione non è nel mio stile. Però in fondo questa roba non è male, non so…

Mi siedo sui gradini di una chiesa con la facciata ligure, mi dico, a strisce alternate bianche e nere, di lavagna e marmo. Molto essenziale, bella, penso. Tiro su i piedi dall’acqua e li poggio sul primo gradino sotto di me. Mi metto a osservare l’happy hour in corso: stanno andando via tutti, ciabattando nell’acqua. La ragazza dai piedi crudi è già lontana. Gli amici mi passano davanti con un cenno più o meno distratto. In pochi minuti resto quasi solo, mentre si fa sempre più scuro. Guardo in su. Tra le case altissime si vedono pezzi di un cielo indaco, mentre le rondini seguitano a volteggiare fitte. Ma è quasi notte.

Tutto sommato non mi sento a disagio qui, ora che i crocchi si sono sciolti e tutta la gente se n’è andata, compresi quelli che facevano finta di non conoscermi. Sono rimasto solo a fissare il bar degli aperitivi illuminato, con dentro il barista che rassetta, passa lo straccio sul banco, mentre qualcuno si attarda a chiacchierare fitto e la cassiera stanca guarda fisso nel vuoto. Sembrano tutti incuranti di quest’acqua schifosa che ricopre anche il pavimento del locale. Invece io non mi sento stanco. Non fresco, certo. Ma non stanco. Ho i piedi freddi e penso ai cazzi miei. Cioè, vorrei pensarci se ne avessi, ma mi sento completamente vuoto e percorribile. Stasera vorrei avere una vita mia, completa di cazzi miei, però mi pare di non averla.

Penso che non è cosa di adesso: io non ho mai avuto cazzi miei, non ho mai capito cosa significasse averne. Mi è sempre sembrato di non possedere cose mie, segretucce, di quelle che non si possono dire se non agli amici fidati. Non ho mai nemmeno avuto amici fidati cui raccontare i cazzi miei. Quando qualcuno mi ha considerato un amico-fidato e ha cominciato a raccontarmi i cazzi suoi, mi sono annoiato a morte e mi sono imbarazzato perché non sapevo cosa dire. Dare consigli, va bene, ma quali? Che consigli dare? Che cosa c’è da dire, che già non si capisca da soli? Quando si confidava con me, l’amico fidato alla fine del suo discorso, in genere lungo e palloso, ta ceva e aspettava per un po’. Poi mi guardava: «Be’, ma non dici niente?» E io, allora: «Ehm, sì, adesso ti direi… Ma ci devo pensare… la cosa è complicata… non vorrei darti consigli affrettati, sbagliati… sai». Avete presente quel tipo di racconto di casi personali in cui il narratore si mette in buona luce? Che lui gli ha detto così e così, e non ti pare? Eccerto. Quelli che si danno ragione da soli all’atto stesso del riferire: si vede benissimo chestanno mettendo le cose – che a te già non te ne può fregare di meno – come pare a loro. Che vuoi che ti dica, eh?

E poi che tipo di cose raccontano all’amico-fidato?

Cose che capitano assolutamente a tutti, tipo tradimenti compiuti o subiti, problemi di inculate sul lavoro, prese e inferte, qualche erezione mancata, un ‘Che dici, le telefono subito o aspetto domani?’ Roba così. Non veri cazzi loro, tipo ho fatto una rapina in banca, ho ucciso una prostituta sul raccordo, vengo da un altro pianeta, sai, ho preso le sembianze di Asdrubale, ma non sono Asdrubale e adesso te lo provo e giù la maschera, tentacoli eccetera.

Affettano grande segretezza e supreme confidenze su cose del tutto ordinarie, noiosissime. I cazzi loro veri, che forse sarebbero pure interessanti, se li tengono per sé.

Ma, cazzi miei a parte, sono perplesso perché da un po’ di tempo ogni persona che incontro sembra che non mi consideri più. Mi pare ormai di essere diventato un nulla per tutti. Anche per quegli sconosciuti dai quali uno compra, che so, una guarnizione da mezzo pollice, una presa stagna, una mezza forma di pane, un etto di prosciutto. Entro in un negozio di ferramenta e c’è gente lungo il bancone che parla fitto coi commessi e i commessi hanno l’aria di prestare la massima attenzione. Finché non arriva il mio turno: allora improvvisamente si distraggono, rispondono controvoglia, diventano scortesi e sembra che stia chiedendo loro oggetti assurdi, fuori produzione, obsoleti e stupidi. Questo accade praticamente ovunque vada. Entro dal panettiere, guardo il pane e faccio a mezza bocca: «Che pane prendo?». Il panettiere, che con tutti è gentile, subito mi dice: «Aaah, se non lo sa lei…» Vaffanculo stronzo, penso io.

Insomma, sto slittando progressivamente verso una specie di non-esistenza. È come fossi decolorato, invisibile.

E poi stasera spunta questo Alessandro… Boh, ma chi è? Passa un po’ di tempo e i miei piedi bagnati gelano. Non fa freddo, anzi. Però tira una brezza leggera che li fa ghiacciare nelle scarpe fradicie.

Ecco Alessandro che torna. Ha ancora il fondo dei pantaloni inzuppato d’acqua, ma pare non ci faccia caso. «Andiamo?» mi dice. Mi alzo malvolentieri: stavo abbastanza bene lì a pensare ai non-cazzi miei. Rimetto i piedi nell’acqua che mi sembra adesso molto più calda dell’aria e seguo il tizio che cammina tutto contento. Svoltiamo qualche via fino a una salitella. Finalmente all’asciutto da quest’acqua lercia. Le scarpe fanno cicciac e altri rumori di risucchio idraulico nel silenzio di questa serata blu, in una città che potrebbe essere Genova e sicuramente non è la mia città.

E allora che città è questa? Perché sono qui?

Mentre mi fulmina questo pensiero, Alessandro dice: «Ecco il Mocambo».

Io dico: «Scusa, ma che città è questa?».

Lui ride.

«Perché ridi? Che città è questa?»

«Come che città è questa? Non fare domande assurde» mi risponde lui e ride ancora.

«Ti va di scherzare» aggiunge. «Vedi quella scaletta che scende? Quello è il Mocambo».

Nel timore di essere preso per un idiota o peggio per un rimbambito, taccio su questa storia della città. Ma sono molto turbato: non riconosco questi luoghi e a pensarci adesso neanche quello slargo pieno d’acqua e di gente che pigliava l’aperitivo. Mai visto prima. È stata la facciata di lavagna di quella chiesa che mi ha dato questa sensazione genovese. Insomma ligure. Anche le case antiche e altissime sono genovesi. Ma non ne sono affatto certo. E comunque: come sono arrivato qui? E perché?

Come avevo previsto il Mocambo è un postaccio. Il ristorante è chiuso il martedì e oggi dev’essere martedì, perché è chiuso.

I due locali sembra siano comunicanti. Si capisce da una specie di porta a soffietto situata a fianco del bancone del bar.

È di plastica marroncina ed è chiusa per tutta la sua lunghezza. Anche qui l’acqua copre il pavimento, ma nessuno ci fa caso.

La mia giacca color salmone e la cravatta verde pare risveglino per un attimo l’ambiente, che mi osserva con interesse. Sono quasi tutti uomini, giovani, con l’aria annoiata e provvisoria. Fa caldo per via dei faretti di illuminazione collocati ovunque, e molti si sono messi in maniche di camicia. Camicie bianche.

Cravatte. Gemelli d’oro. Hanno l’aria di yuppetti di basso rango. Rappresentanti, commercianti, gente così. Fumano Marlboro rosse e soprattutto Marlboro oro. Sbevazzano roba che sembra leggera, prosecchi micidiali. Hanno tutti le scarpe nell’acqua e il fondo dei pantaloni zuppo, ma non se ne curano. La musica non è troppo alta ed è strana: sembra roba anni Sessanta, mi pare di averla già sentita ma non riesco a riconoscere i brani. Ci siamo seduti in fondo, a un tavolino investito dalla luce diretta di uno spot caldissimo. Non si vedono in giro camerieri e Alessandro continua a parlarmi non so di cosa, mentre io mi levo la giacca e mi accorgo che il sudore delle ascelle ha funzionato da solvente e ora la mia camicia bianca è macchiata da gore color salmone. La mia testa è presa da questo non sapere dove mi trovo e dal bisogno di saperlo senza fare la figura del demente. Ma più di tutto mi preoccupa il perché io non lo sappia.

Mi sento a disagio seduto al tavolo di questo posto, con questo Alessandro, in una città che non so come si chiama, i calzini e le scarpe e i pantaloni zuppi d’acqua sporca e la camicia macchiata di arancione sotto le ascelle.

Sono confuso, ma l’Alessandro, qui, è molto amichevole. Quasi affettuoso. Mi chiede se ho sete, se ho fame, se desidero fumare.

«Certo che desidero fumare» rispondo, «ma non fumo più. Ho smesso da anni. Certo che ho fame» aggiungo. Lui chiama il cameriere e ordina tartine e roba da bere.

Beviamo un cocktail di champagne che già brucia mentre scende giù per l’esofago.

E dà alla testa.

Si parla di qualcosa, di qualcuno: non capisco bene, non seguo bene.

Alessandro ride ancora nel rammentare le mie battute di quella sera a Verona, a cena con amici: «Eri troppo simpatico» dice.

Poi mi chiede della mia famiglia e io gli dico che non ne ho e lui dice: «Strano, mi pareva che fossi sposato e avessi figli, così almeno dicesti a Verona».

Gli rispondo che se ne avessi me lo ricorderei.

«Avrai una donna, no? Un’amante» dice sorridendo. «Hai l’aria di uno che salta ancora la cavallina».

Dice proprio così: salta ancora la cavallina.

«Insomma non sembri il tipo che ha tirato i remi in barca» aggiunge.

E io farfuglio cose tipo che no, forse non li ho tirati, che sì, ho qualche amica.

Lui mi chiede perché non mi sono sposato.

Non vorrei essere scortese, ma tutte queste domande un po’ mi seccano.

Rispondo che non lo so.

Neanche lui è sposato, ma ci sta pensando: «Devo solo trovare quella giusta» dice e aggiunge che oggi come oggi le donne sono tutte mignotte.

Sì, dice proprio: sono tutte mignotte.

Il discorso va avanti così per un pezzo, immerso in una cordialità un po’ tirata, che pare degradarsi progressivamente.

Poi lui si fa serio all’improvviso e con la massima cordialità e noncuranza dice di un certo Mecacci che gli ha chiesto di parlarmi per vedere se si riesce a ricomporre la questione.

Insomma, a lui scoccia un po’ di fare l’intermediario, «e anziti giuro che non ne sono neanche capace» si schermisce, ma io certamente lo so com’è il Mecacci, che è una brava persona, ma quando si mette in testa una cosa di sicuro non molla.

«E poi» aggiunge con rammarico venato da una specie di complicità, «non è che tu ti sia comportato proprio bene con lui, cioè se l’avessi fatta a me una cosa del genere non so come avrei reagito».

Mentre lo guardo attentamente cercando di capire a chi si riferisca, lui ripete che, se l’avessi fatta a lui una cosa del genere, scusa proprio una carognata, la nostra amicizia ne avrebbe risentito.

«Almeno per come sono fatto io» aggiunge. «Ma io non sono Mecacci, e Mecacci non è me» dice Alessandro, «e dunque lui vuole comporre la cosa e riavere i soldi che ha anticipato». È imbarazzante doverne parlare, ma se potessi addirittura fargli un assegno subito, si risolverebbe la questione e la cosa finirebbe qui. «Lui si accontenta di riavere i suoi soldi senza interessi. Puri e semplici, così come te li ha versati. Io lo posso pure capire, sai: si è stufato di aspettare e poi ha saputo dell’offerta della Sofren e si è scocciato. Anzi, s’è proprio incazzato, sai? Ammetterai che la seconda tranche meritava qualcosa di più.

Se non altro un po’ più d’attenzione da parte tua. Invece… Ma dai, vabbè. Non ne voglio nemmeno parlare, dai. Sono cose che possono succedere a chiunque, ma basta avvertire, fare una telefonata. Tutto si può aggiustare e a tutti si può venire incontro. Questo lo sai, no? Eh, Mecacci lo conosci, quello parla parla ma poi gli interessano solo i soldi. Con te non vuole rompere completamente perché non gli conviene. Però a questo punto quei soldi li rivuole indietro».

Mentre dice queste cose mi guarda con aria interrogativa. Probabilmente nota una qualche stranezza nel mio atteggiamento. Sono confuso dal vino. Ma sono ancora abbastanza presente a me stesso per essere sicuro di non sapere di cosa cazzo stia parlando ’sto tizio.

Allora avevo ragione prima a non ricordarmi chi fosse. Altro che non fidarsi della memoria. Questo qui mi ha preso per un altro. Chi è Mecacci? E la Sofren? Cos’è? E dove siamo?

Intanto ci hanno portato altre tartine e altri cocktail allo champagne. Bevo e mangiucchio. Le cose restano strane, ma al secondo bicchiere diventano un po’ più plausibili. A questo punto mi sembra persino di conoscere quest’uomo. Di averci confidenza.

Così, mentre lui mi parla di un assegno che dovrei fare, me ne esco con: «Ma chi cazzo è ’sto Mecacci?»

Alessandro si interrompe e fa un sorriso tirato. Mi guarda interrogativo. Cerca di capire se sono sbronzo. Poi dice, feroce: «Senti, è da un po’ che fai lo stronzo. Non fare tanto lo stronzo, hai capito? Sono ventimila euro e io non esco di qui finché non mi hai fatto l’assegno, capisci? Fino adesso sono stato comprensivo, ma non farmi incazzare, non mi piace essere preso per il culo, soprattutto non da uno stronzo come te. Ti pare che ci sia qualcosa da scherzare? Se stasera non tiri fuori la grana ti spacco la faccia, ti rompo il naso, ti faccio mangiare pure le gengive, capisci, al sangue?»

Mentre dice così, si mette una mano in tasca, tocca qualcosa e poi la tira fuori di nuovo.

«Senti…»

«Senti un cazzo» risponde lui sibilando, «tira fuori il libretto degli assegni e paga, stronzo. Se no ti rompo il culo. Dai».

«…Hai sbagliato persona, Alessandro» biascico, «io davvero non ti conosco, non so nulla di questa gente e di questa storia. Che soldi? Di quali soldi parli? Perché mi hai portato qui? Guarda che ti sbagli…»

«Come quali soldi?» risponde lui. «Attento che mi incazzo davvero. Occhio che non arrivi alle dieci di stasera con la tua faccia».

Afferra la giacca salmone che è poggiata sullo schienale della sedia di fronte e fruga nella tasca interna. C’è un portafogli. Lo apre, mentre io lo fisso come se non si trattasse della mia giacca e del mio portafogli. Riesco persino a distrarmi, anzi. Giro attorno lo sguardo e mi accorgo che sul pavimento l’acqua scorre lentamente verso la porta a soffietto di plastica marrone. Le cicche galleggianti vi si accumulano sotto. Sporcizia anche qui.

Intanto Alessandro ha estratto dal portafogli il mio libretto degli assegni. Lo compila con una penna biro che ha tirato fuori dalla giacca. ‘Ventimila virgola zero zero’ e poi sotto scrive per esteso ‘Ventimila barra zero zero’ e lo intesta ‘A me medesimo’.

È pallido, ha le labbra strette e mi guarda con indifferenza assoluta.

Poi mi dice: «Firma».

Firmo. Mi osservo mentre scrivo il mio nome, come se fosse un altro a farlo: è un assegno di quaranta milioni di vecchie lire, non so nemmeno se ce l’ho, ma firmo.

Lui prende l’assegno, osserva la firma con attenzione poi me lo ridà: «Firma la girata».

Alla fine si alza di scatto e dice: «Il conto lo paghi tu». Poi aggiunge: «Questo assegno ti conviene sia coperto».

Se ne va ciangottando nell’acqua con le sue duilio a punta quadra.

L’acqua in effetti si è alzata anche qui di livello.

Il cameriere arriva per sapere se desidero altro. Chiedo il conto e una sigaretta. Me la porge e me la accende. Se ne va mentre tiro una boccata. Dopo tanto tempo è come una manata sui bronchi. Ma le successive sono già più accettabili. Mi gira la testa. Sento un po’ freddo e mi rimetto la giacca. Il sudore mi si gela addosso. Spengo la sigaretta gettandola nell’acqua e la osservo mentre la leggera corrente la trascina via. Il cameriere mi porta il conto e mi dice che loro non accettano carte di credito.

Pago in contanti, non mi sembra un posto caro.

Il cameriere prende i soldi e dice: «Ora sia cortese e favorisca uscire immediatamente. Il signor Alessandro ci ha informati sul suo conto. La direzione le comunica che è un ospite sgradito. Non si faccia più vedere qui, signore. Buonasera».