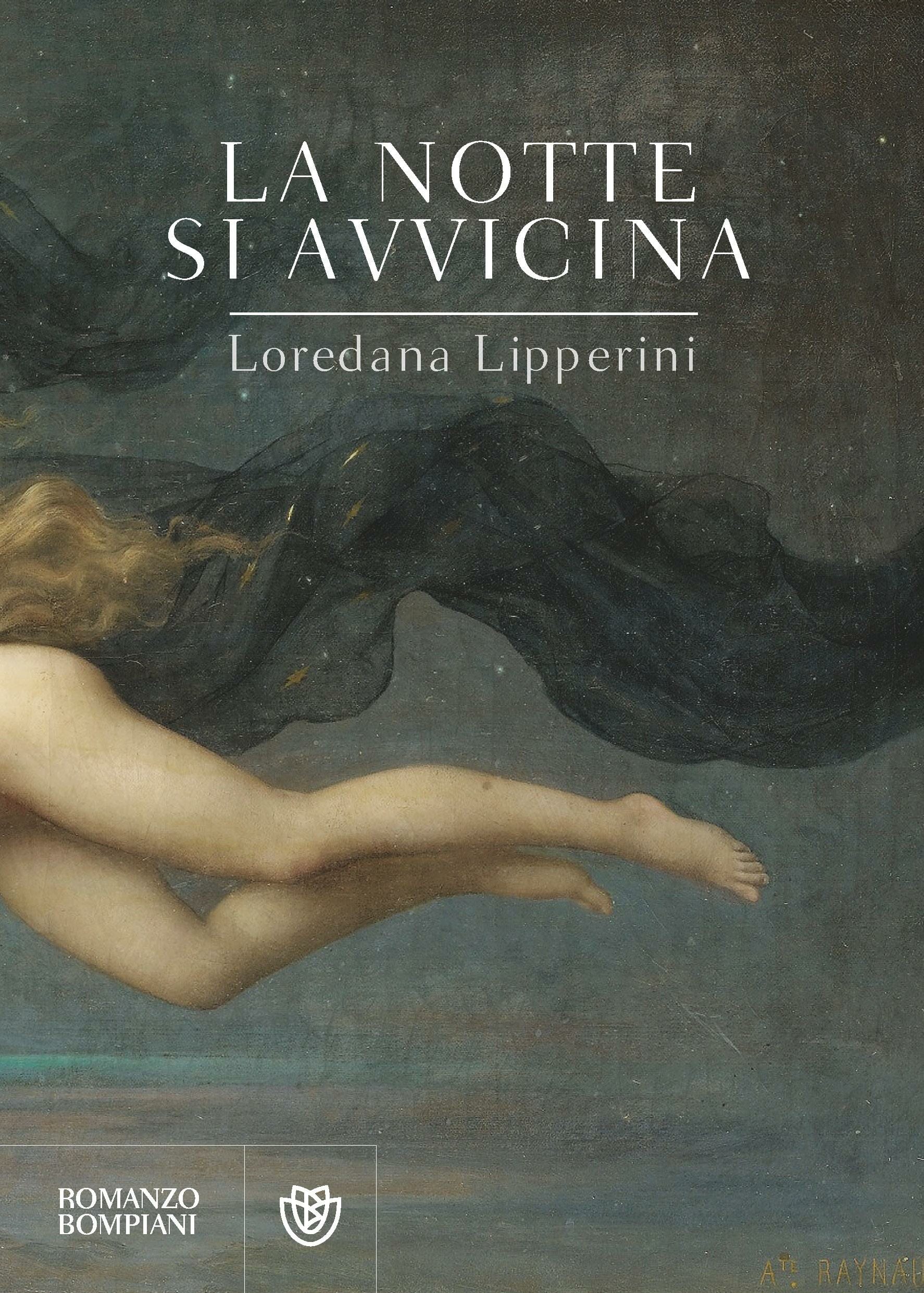

“La notte si avvicina” è il nuovo romanzo di Loredana Lipperini, autrice di “L’arrivo di Saturno” e “Magia nera”. La scrittrice e giornalista costruisce una storia immersa nell’oscurità e attraversata da luminose eroine femminili, alle prese con la peste e l’eterno dilemma della maternità… – Su ilLibraio.it un estratto

Scrittrice e giornalista romana, classe ’56, Loredana Lipperini torna in libreria con La notte si avvicina (Bompiani), un romanzo ambientato nel 2008, durante il tracollo economico che ha investito tutto il mondo, e che affronta un tema estremamente attuale nell’Italia odierna: una pandemia, non di coronavirus, ma di peste.

Può interessarti anche

Come si legge su Lipperatura, il blog dell’autrice, conduttrice di Fahrenheit su Radio3, il romanzo è stato concepito nel 2016 a Lampedusa, dove l’ispirazione è arrivata attraverso un uomo che raccontava alla scrittrice della prima volta in cui gli era capitato di trovare in mare i corpi di alcuni migranti, morti e sfigurati dall’acqua, che aveva portato a riva e cercato di ricomporre, utilizzando una mascherina imbottita di erbe aromatiche.

Può interessarti anche

La notte si avvicina è costellato da personaggi femminili straordinari, Saretta, Chiara, Maria, imbrigliate in un paese ostile, inospitale e in ginocchio, un luogo dove un’oscurità tanto metaforica quanto concreta cala sulla vita dei protagonisti; eppure, come astri luminosi del firmamento, le eroine costruite da Loredana Lipperini proiettano lontano la loro luce, quali figure di un tempo remoto, alle prese con pericoli più che mai presenti e, soprattutto, con l’eterno dilemma femminile: la maternità.

Può interessarti anche

Già autrice di L’arrivo di Saturno e Magia nera (entrambi Bompiani) e attivista, Lipperini firma un romanzo senza tempo, fondato sulle paure più recondite dell’animo umano e sulla forza necessaria a vincerle.

Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it un estratto dal libro:

©Copyright © 2020 by Loredana Lipperini

Published by arrangement with Agenzia Santachiara

© 2020 Giunti Editore S.p.A./Bompiani

Per uccidere le formiche si compra una trappola. Si trova facilmente anche dai rivenditori cinesi: stanno aprendo in tutti i quartieri al posto di calzolai e mercerie, e prima che arrivi il 2010 saranno più numerosi delle formiche. La trappola è una scatola di plastica, e quando l’ho avuta fra le mani ho pensato di aver buttato i soldi. Le formiche sembravano imbattibili, erano un’onda che si muoveva in file disordinate sulle piastrelle del pavimento e saliva a passo di danza sulle pareti: avevano invaso la cucina, sciamavano negli armadietti, si tuffavano nei vasetti di miele e di marmellata che non avevo chiuso bene, si infilavano nelle confezioni di biscotti, affamate di dolce. Quando ho messo la scatoletta in giardino, fuori dalla cucina, non capivo come avrebbe potuto funzionare. Invece la mattina dopo non c’era più una formica. Sono andata dal rivenditore, che era appunto cinese ma parlava benissimo l’italiano, e gli ho chiesto come fosse possibile. Lui mi ha spiegato che nella scatola c’è una sostanza zuccherata che attira le formiche. Entrano e trovano anche l’esca, cioè il veleno, e la mangiano. Ma prima di morire hanno il tempo di rientrare nel formicaio e contaminare tutta la colonia, che muore con loro.

Ho pensato che è esattamente quello che è successo a noi. Ho pensato che basta una persona che porti il veleno con sé e gli altri non avranno scampo. Non importa se non sarebbero mai entrati nella scatola, se conservavano una prudenza anche illogica, se erano più intelligenti, o meno golosi, o semplicemente troppo pigri per inoltrarsi in un territorio sconosciuto. Sarebbero morti comunque. L’ho trovato ingiusto, per le formiche. In quello che è successo a noi, invece, continuo a vedere una strana forma di giustizia. Si potrebbe dire che c’erano delle persone innocenti fra noi, che c’erano bambini e innamorati e magari qualche poeta, ammesso che i poeti siano innocenti. Ma era il paese a non esserlo. Era marcio, e quando si marcisce non si può arrestare il processo: si deve sparire.

Dicono che adesso non si sparisce, o che almeno non sparisce il corpo. Il nipote di Margherita lo diceva, almeno: faceva il becchino, o necroforo, come voleva essere chiamato. E questo nipote raccontava che negli ultimi tempi, quando si aprivano le bare per ammucchiare le ossa in una cassetta e fare posto nei cimiteri, i cadaveri erano intatti, belli dritti e riconoscibili nel vestito della festa, e bisognava richiudere e rassegnarsi a tutti quei morti che non volevano diventare scheletri. Colpa dei conservanti, dicevano. Come se aver mangiato tutte quelle merendine che quando ero giovane erano una novità e aver abbondato con la maionese in tubetto e leccato gelato al blu di metilene ci avesse reso immortali nella morte.

Chissà cosa ho mangiato io, che continuo a parlare, nella morte.

Adesso ho tutte le parole che prima mi mancavano. Mancavano a tutti noi. Ricordo di essermi fermata nella strada deserta nei giorni dell’epidemia, i falchi e le cornacchie alti contro il cielo rosso, ed ero sola, io nella strada e sopra di me il cielo. Ricordo di essermi chiesta: e ora, come racconto tutto questo? Posso farlo io? Qualcuno riuscirà al mio posto? Le parole non c’erano, le avevamo consumate tutte nell’attesa e non ne usavamo che poche: come stai, come va oggi, hai mangiato, hai la febbre. Balbettavamo un lessico scarnificato, svogliati e afasici come tutti coloro che si muovono nell’inenarrabile. Ora che non ci siamo più le sto trovando, un po’ alla volta: per te e anche per me.

Non è che te ne accorgi subito, di essere morta. Però cominci a saperlo quando sei ancora viva, da certi sogni che ti mostrano cose che avevi dimenticato. Un vestito rosso con la gonna ampia, e margherite ricamate intorno alla vita: un regalo prezioso per una bambina che aveva appena attraversato la guerra e che lo rovinò subito salendo su un albero. Il cuore in gola, un cuore di quattordicenne, nella discesa delle montagne russe. La maglia blu di mio marito sciupata nella prima lavatrice da sposa. Quando mi svegliavo da questi sogni il cuore batteva forte. Cosa mi sta inseguendo, mi chiedevo. Poi mi alzavo e mettevo su il caffè, ma le palpebre erano pesanti, come se, in quegli ultimi tempi, svegliarmi non fosse più la mia condizione naturale. Altri sarebbero andati avanti, io sapevo che sarei rimasta prigioniera di quel cielo rosso.

Inoltre piangevo senza motivo. Una canzone, ma una canzone non particolarmente sentimentale o commovente. Una che faceva, per esempio, È necessario vivere. Bisogna scrivere. All’infinito tendere. Stavo, magari, preparando il sugo, tu saresti tornata a cena, avevi detto, e sei sempre stata così magra, e volevo cucinarti un risotto, e così mescolavo il sugo e mi ritrovavo le mani bagnate di lacrime, e sul momento non capivo perché, ma poi, pensandoci bene, erano i verbi di quella canzone, è necessario, bisogna, tendere, che mi escludevano, mi chiudevano fuori. Non avrei avuto il tempo di metterli in pratica, e anche se non c’era nessun motivo per saperlo, io lo sapevo.

Ho cominciato a guardare la casa in un modo diverso. A chiedermi se saresti rimasta qui, e se, nel caso lo avessi fatto, avresti dormito dal mio lato del letto, il che significava che, girandoti sulla schiena, avresti guardato il soffitto proprio come lo guardavo io tutte le sere, a occhi sbarrati. Ma forse, pensavo, ti saresti sdraiata sul fianco e avresti dormito il sonno pesante delle ragazze. Come dormivo io da ragazza? mi sono chiesta anche. Stringendomi le mani, come per chiedere aiuto, era la risposta. Stavo ricordando troppo.

Non avevo mai avuto bisogno di ricordare. Andavo avanti, a testa bassa, come fanno spesso le donne che non hanno tempo di fermarsi e lasciare andare i pensieri. Mi sarebbe piaciuto molto riuscire a farlo. C’erano quadri, o fotografie, di donne sedute davanti a un bicchiere di vino che guardano un tramonto. Avrei voluto farlo anche io, ma quando avevo la possibilità di sedermi, versarmi un bicchiere e guardare il sole che calava tra le montagne, lasciando l’ultima striscia dorata sulle cime, pensavo alle cose che dovevo fare. Stendere il bucato. Potare le piante. Scendere a fare un po’ di spesa prima che chiudessero i negozi. Forse anche le donne dei quadri e delle fotografie pensavano le stesse cose, e nessuno lo avrebbe mai saputo. Ma da ultimo, anche senza il vino, mi si affastellava tutto addosso. Le prime mestruazioni, la pancia che tendeva il vestito nelle ultime settimane di gravidanza. Il modo in cui tenere in braccio un neonato, sostenendolo per la testa, che sembrava connaturato alle mie mani anche se non lo avevo mai fatto. Le ciotole con la maionese in cui intingere le patatine fritte, in un bar di Viareggio. La prima volta che guardandomi allo specchio ho capito di essere vecchia. Cose. Fatti.

Era quello che mi faceva sentire fragile. Avevo capito che mi avvicinavo all’orlo.

(Continua in libreria…)

Fotografia header: © Pasquale Di Blasio.