Filosofo di origine sudcoreana, Byung-Chul Han, classe ’59, vive e insegna in Germania. Pensatore e saggista eclettico, ha pubblicato saggi spesso brevi ma ricchi di spunti, che si occupano di introdurre nel dialogo contemporaneo un nuovo concetto o una nuova interpretazione filosofica. Tra i temi che caratterizzano il suo pensiero, lo sguardo critico sull’influenza del digitale sulle nostre vite e le riflessioni su alcuni aspetti caratteristici della società moderna, inevitabilmente condizionata dalla tecnologia – L’approfondimento sui suoi libri (tra cui “La società della stanchezza” e “La società della trasparenza”, e le ultime uscite, come “Contro la società dell’angoscia” e la nuova edizione di “Topologia della violenza”) e il suo pensiero

Byung-Chul Han è un filosofo contemporaneo di origine sudcoreana che vive e insegna in Germania. Han nasce a Seul nel 1959, e nel suo primo percorso di studi si dedica alla metallurgia. Nel 1980 però Han decide di cambiare percorso professionale trasferendosi in Germania; qui inizia gli studi di filosofia, che culminano nel 1994 nel dottorato di ricerca ottenuto con una tesi su Martin Heidegger.

In seguito Han ottiene anche l’abilitazione all’insegnamento. Durante la sua carriera ha tenuto corsi principalmente all’Università di Arte e Design di Karlsruhe e all’Universität der Künste di Berlino; tra i suoi numerosi interessi filosofici uno di quelli a cui si è dedicato maggiormente, anche attraverso l’insegnamento, è stato la teoria della cultura.

Pensatore e autore eclettico, Han si allontana dal profilo accademico interessato all’approfondimento di un solo tema. I suoi saggi spesso sono brevi ma ricchi di spunti, e si occupano di introdurre nel dialogo contemporaneo un nuovo concetto o una nuova interpretazione filosofica.

Byung-Chul Han ha oggi all’attivo più di 20 pubblicazioni scritte in tedesco, molte delle quali tradotte e pubblicate in italiano da nottetempo ed Einaudi.

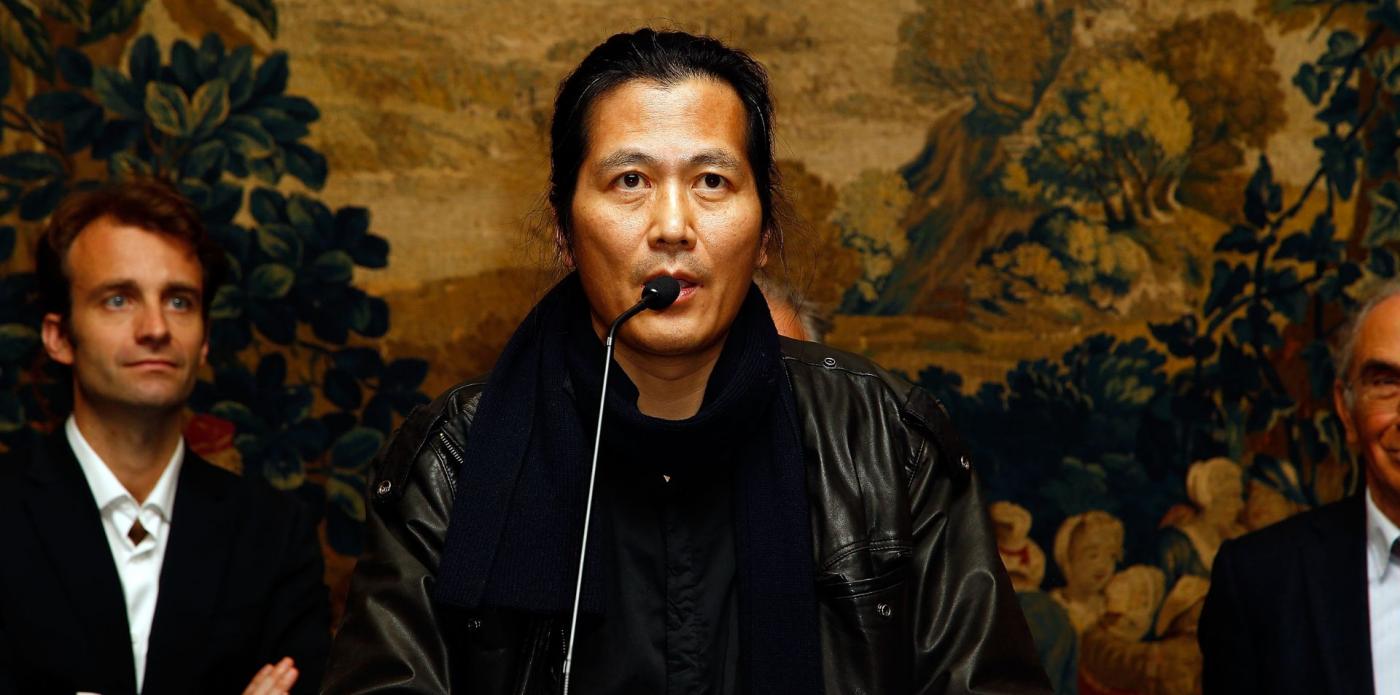

Il filosofo, che alle conferenze e agli impegni pubblici si presenta spesso vestito con maglietta bianca, giubbotto di pelle nera e sciarpa scura al collo, è conosciuto anche per la sua riservatezza: restio a concedere interviste, quando lo fa richiede che venga spento il registratore; inoltre non ama che gli venga chiesto della sua età, un’abitudine che ritiene un vizio occidentale legato all’ossessione per l’interpretazione degli eventi attraverso il loro inizio e la loro fine.

Visto il crescente successo delle sue pubblicazioni, capaci di osservare le contraddizioni della contemporaneità con uno sguardo acuto e stimolante, ecco un breve approfondimento sul pensiero e sui libri del filosofo.

Byung-Chul Han: il pensiero

Il filosofo Byung-Chul Han si è dedicato e continua a dedicarsi a temi differenti tra loro, affrontandoli però sempre da un punto di vista filosofico. Nonostante questo però si possono rintracciare alcuni fili conduttori che legano molte delle sue pubblicazioni più celebri, come per esempio lo sguardo critico sull’influenza del digitale sulle nostre vite. Alcuni dei temi che l’hanno reso più celebre sono proprio le sue riflessioni su specifici aspetti caratteristici della società moderna, inevitabilmente condizionata dalla tecnologia. Ecco tre idee in particolare (qui semplificate per brevità) su cui si sofferma il pensiero di Byung-Chul Han:

- Müdigkeitsgesellschaft, termine tedesco traducibile come “società della stanchezza” (titolo della pubblicazione che esplora questa idea). La società contemporanea è caratterizzata dalla stanchezza perché un eccesso di positività ci conduce a esaltare l’estrema produttività come valore e a temere il fallimento. Questa condizione causa quindi stanchezza, ma non solo: secondo il filosofo si può rintracciare come causa primaria di disturbi tipicamente moderni come la depressione e il burn out.

- Transparenzgesellschaft, e cioè la “società della trasparenza” (anche questa idea corrisponde al titolo del libro in cui è approfondita). La trasparenza, assunta come valore assoluto dalla società odierna, è in realtà un valore imposto dal mercato neoliberale, che si esprime come condivisione volontaria di ogni aspetto del proprio vissuto. La trasparenza si è affermata a scapito di valori come la privacy, la vergogna e la fiducia, che in realtà si rivelano necessari sia a livello politico che interpersonale.

- Shanzhai, un concetto particolarmente evidente nella cultura cinese, che si manifesta come uno stile caratterizzato dall’imitazione, e che rifugge la distinzione tipicamente occidentale tra originale e falso. L’imitazione infatti passa da una decostruzione che non necessariamente conduce a un risultato peggiore dell’originale, e per questa ragione non merita una connotazione esclusivamente negativa.

I libri di Byung-Chul Han

Il pensiero di questo filosofo si può meglio comprendere attraverso le sue pubblicazioni. Ecco alcuni dei principali libri di Byung-Chul Han disponibili anche in Italia:

Topologia della violenza

Nel 2025 nottetempo ha deciso di ripubblicare in una nuova edizione il saggio Topologia della violenza (traduzione di Simone Aglan-Buttazzi) nel quale Byung-Chul Han analizza la natura “proteiforme” della violenza. Nell’epoca moderna, sostiene il filosofo, sebbene la violenza sembri svanire nelle sue forme più esplicite in realtà essa si sposta su un piano psichico: si “manifesta in termini di sovrapprestazione, sovrapproduzione e sovracomunicazione, iperattenzione e iperattività”.

La salvezza del bello

La salvezza del bello (traduzione di Vittorio Tamaro) è un breve e attuale saggio di Byung-Chul Han, pubblicato prima nel 2019 e poi nel 2025 da nottetempo. Un testo che richiama alcuni grandi pensatori del passato, da Platone a Nietzsche, per descrivere come oggi, a causa di sempre più immagini levigate e consegnate al consumo, l’arte sia diventata solo un’occasione di momentanea eccitazione. Il filosofo tedesco sostiene così la forza del bello, non un sentimento di piacere, bensì un’esperienza di verità capace di prolungarsi anche nella vita politica.

Contro la società dell’angoscia – Speranza e informazione

Contro la società dell’angoscia (Einaudi Stile Libero, traduzione di Armando Canzonieri) è uno dei libri di Byung-Chul Han più recenti: in questo saggio, il filosofo tratta il tema della speranza e del suo potere salvifico confrontandosi con alcuni dei pensatori più importanti del Novecento. Han riflette sulla società di oggi – nella quale l’empatia e la solidarietà vengono barattate con ansie da prestazione e solitudine – e sottolinea che solo con la fiducia e la speranza è possibile dare inizio a una rivoluzione.

La crisi della narrazione – Informazione, politica e vita quotidiana

La crisi della narrazione (Einaudi Stile Libero, traduzione di Armando Canzonieri) è un libro attuale di Byung-Chul Han, ottimo come inizio per conoscere il pensiero del noto filosofo di origine sudcoreana. Han pone al centro di questo saggio le narrazioni, da tempo in crisi e diventate una merce come tutte le altre. Ridotte ad ancelle del capitalismo, queste si trasformano in storytelling e lo storytelling diventa mera pubblicità, o consumo di informazioni. In questa breve opera Han suggerisce che, però, la vita incontra la vera pienezza solo quando può essere condivisa e tramandata all’interno di una narrazione collettiva.

Vita contemplativa o dell’inazione

Proseguendo con Vita contemplativa o dell’inazione (nottetempo, traduzione di Simone Aglan-Buttazzi), Byung-Chul Han propone una nuova visione dell’inazione: non una negazione, un rifiuto, una mera assenza di attività, bensì una facoltà autonoma di comprensione e contemplazione del mondo. In questo saggio assistiamo allo stimolante confronto con Vita Activa di Hannah Arendt, durante il quale il filosofo -che oggi vive in Germania- afferma tutta l’importanza della contemplazione.

Perché oggi non è possibile una rivoluzione

Tra i libri di Byung-Chul Han, possiamo trovare anche una raccolta di interviste e saggi brevi, Perché oggi non è possibile una rivoluzione (nottetempo, traduzione di Simone Aglan-Buttazzi). In quest’opera il filosofo delinea la sua visione del capitalismo e dei suoi effetti devastanti. Han vede la sfrenata produttività tipica della società moderna come una capacità distruttiva non solo dal punto di vista ecologico e sociale ma anche mentale. L’uomo, così, sembra portato a sacrificare la sua vita, in una spirale crescente di autodistruzione.

La società della stanchezza

Byung-Chul Han nel saggio La società della stanchezza (nottetempo, traduzione di Federica Buongiorno) parte dall’assunto che se il secolo scorso è stato caratterizzato da malattie epidemiche, questo secolo è caratterizzato da disturbi della sfera psicologica, come depressione, burn out e deficit da attenzione. Queste patologie sono causate da un eccesso di positività, positività che ci impone di dire sempre di sì, incarnando in noi stessi la dualità schiavo – padrone: siamo al contempo padroni di noi stessi, imponendoci cose da fare, e schiavi costretti a eseguire. Ne risulta una società basata sulla performance, che non riesce più ad attribuire valore alla vita contemplativa.

Può interessarti anche

La società senza dolore

Nel libro La società senza dolore (Einaudi Stile Libero, traduzione di Simone Aglan-Buttazzi) Byung-Chul Han si sofferma sul rapporto controverso della società odierna nei confronti della sofferenza. La paura verso il dolore si manifesta in molti modi: nell’evitare controversie che potrebbero condurre a un conflitto, nel disinteresse verso riforme politiche utili ma che richiederebbero sacrifici, e infine, come ci ha mostrato la pandemia, come una limitazione autoimposta della libertà finalizzata all’evitare il dolore e al rimandare il più possibile la morte. Uno schema di comportamento che, condotto agli estremi, porta a soppiantare tutte le cose per cui vale la pena vivere.

Iperculturalità – Cultura e globalizzazione

Nel mondo di oggi, segnato dalla globalizzazione, non esiste più una differenza tra vicino e lontano, familiare ed esotico, Proprio ed Estraneo. La cultura senza vincoli, freni e limiti diventa ipercultura. Questo è ciò che crede e analizza Han nel saggio pubblicato da nottetempo Iperculturalità. Cultura e globalizzazione (nottetempo, traduzione di Simone Aglan-Buttazzi). Forse, prosegue l’autore, questo è il primo passo verso un nuovo qui e ora senz’aura ma dotato di un proprio splendore.

Psicopolitica

In Psicopolitica (nottetempo, traduzione di Federica Buongiorno) Han riflette sul mondo iperconnesso del giorno d’oggi, e in particolare sul fatto che tramite device digitali (strumenti desiderati e non imposti dall’alto) si desideri condividere sempre più informazioni su di sé tramite i social media, creando così quantitativi di dati che costituiscono la nuova merce su cui si basa il capitalismo. La politica odierna, che ha così scoperto il potere del controllo sulla psiche al posto del controllo sui corpi (incarnato nella biopolitica di Foucault), trova consensi dando l’illusione di concedere infinite libertà. La psicopolitica riesce così a far credere alle persone di volersi costantemente migliorare e ottimizzarsi, mentre in realtà ci si trasforma solamente in lavoratori migliori.

Può interessarti anche

Nello sciame

Una volta la filosofia si trovava a ragionare sui poteri e sulle distorsioni delle folle: oggi questo termine ha più senso che venga sostituito con la parola sciame, che meglio rappresenta le singole unità umane interconnesse tramite la rete digitale. Da qui il titolo di questo saggio del filosofo Han (nottetempo, traduzione di Federica Buongiorno), in cui viene delineata l’idea che lo sciame enfatizzi il narcisismo e demolisca il senso di comunità e di cittadinanza, e quindi la possibilità di discussione democratica (caratterizzata da elementi come il dialogo in presenza, la capacità di analisi e la visione del futuro, sostituita ormai dall’eterno e costante presente degli schermi).

Elogio della terra

In Elogio della terra (nottetempo, traduzione di Simone Aglan-Buttazzi e illustrazioni di Isabella Gresser) Byung-Chul Han mette per un attimo da parte il tema del digitale e, a partire dalle riflessioni emerse dalla cura del proprio giardino, intrecciate con quelle di figure quali Goethe, Schubert e D’Annunzio, ci riporta alla bellezza della terra e quindi all’importanza della cura di essa e del nostro pianeta. Fondamentale quindi è riprendere contatto con la natura, in cui ritrovare la tridimensionalità del tempo.

La società della trasparenza

Nel saggio La società della trasparenza (nottetempo, traduzione di Federica Buongiorno) il filosofo sostiene che un’altra delle caratteristiche intrinseche della società contemporanea sia l’ossessione per la trasparenza, che assunta a valore positivo universale, in realtà nasconde una pericolosa perdita della privacy. Questo accesso sempre più facile a informazioni sensibili e personali (che non equivalgono a un accrescimento della conoscenza) dà solo l’impressione di essere sinonimo di libertà, ma in realtà sta ponendo le basi di una politica basata sulla sorveglianza e il controllo.

Può interessarti anche

Le non cose – Come abbiamo smesso di vivere il reale

Il libro Le non cose – Come abbiamo smesso di vivere il reale (Einaudi Stile Libero, traduzione di Simone Aglan-Buttazzi) si sofferma a ragionare sulla dematerializzazione della vita del mondo di oggi, in cui a influenzare le nostre esistenze non sono più gli oggetti, ma informazioni dematerializzate in un processo che sta vedendo il sopravvento del non-reale sul reale. Questo ha tutta una serie di implicazioni, come per esempio la perdita della temporalità e la richiesta di attenzione continua, necessaria per stare al passo con il costante flusso di nuove informazioni. Quello di Byung-Chul Han è quindi anche un invito a riappropriarci dell’esperienza materiale, per colmare quel vuoto creato dall’immaterialità e dalla mancanza dell’altro che provoca un profondo sentimento di solitudine.

Infocrazia – Le nostre vite manipolate dalla rete

Uno degli ultimi libri di Byung-Chul Han è Infocrazia – Le nostre vite manipolate dalla rete (Einaudi Stile Libero, traduzione di Federica Buongiorno), nel quale ragiona sugli effetti della digitalizzazione sulla sfera quotidiana quanto sulla sfera politica. Han riflette sul sentimento di impotenza che le persone provano di fronte a un sistema che trasforma l’essere umano in una miniera di dati da estrarre. Il saggio è un ritratto argomentato ma implacabile dell’era in cui viviamo, utile per capire ciò che sta accadendo.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Del vuoto – Sulla cultura e filosofia dell’Estremo Oriente

Torniamo a nottetempo per parlare di Del vuoto – Sulla cultura e filosofia dell’Estremo Oriente, in uscita a fine ottobre 2024 nella traduzione di Simone Aglan-Buttazzi: Per Byung-Chul Han, l’Occidente affronta l’Estraneo in modo spesso aggressivo, violento: la tendenza a escluderlo o ad assorbirlo preclude così qualsiasi apertura, qualsiasi affabilità nei confronti dell’Altro, e qualsiasi possibilità di un’evoluzione intesa come divenire altro da sé. Ciò dipende, secondo l’autore, dallo schema dicotomico alla base della visione occidentale del mondo, dal costante bisogno di individuare un soggetto contrapposto a un oggetto, e dalla centralità di concetti quali essenza, sostanza, verità, stabilità. Incontriamo questo modello nelle teorie dei grandi pensatori europei – da Parmenide e Platone fino a Leibniz, Hegel, Nietzsche e Heidegger –, ma anche nel linguaggio, nella letteratura, nelle arti e in ogni aspetto della quotidianità. Le filosofie, le pratiche e le consuetudini diffuse in Asia orientale appaiono mosse da un’istanza profondamente diversa: al posto dell’essere, troviamo semplicemente una via; e l’assenza, il vuoto, sostituisce l’essenza. Fiorisce una cultura dell’immanenza, tesa all’apertura piuttosto che alla chiusura, all’indifferenza anziché all’analisi, all’accettazione dell’è-così e non all’agire funzionale…

Fotografia header: Getty Images