Oriana Fallaci (1929-2006), giornalista e scrittrice italiana conosciuta in tutto il mondo, ha fatto discutere e spesso scandalizzare il panorama internazionale con i suoi reportage di guerra, le sue interviste agli uomini più potenti del pianeta, il suo carattere ribelle e, da ultimo, le sue posizioni molto dure sull’Islam – Un percorso dedicato alla sua biografia, ai suoi libri e al modo in cui, nel suo caso, carriera e sfera privata hanno sempre finito per intrecciarsi. E intanto arriva su Rai1 la mini-serie “Miss Fallaci” (con Miriam Leone)

Oriana Fallaci (Firenze, 29 giugno 1929 – Firenze, 15 settembre 2006) è ancora oggi una delle giornaliste italiane più conosciute (e discusse) al mondo.

Figlia di un partigiano, e coinvolta fin da ragazzina nella Resistenza come staffetta, è stata la prima donna italiana a essere inviata al fronte (nonché l’unica giornalista del nostro Paese) durante la guerra del Vietnam. Nel corso dei decenni ha poi raccontato la rivolta di Detroit dopo l’uccisione di Martin Luther King, il conflitto arabo-palestinese, le guerriglie contro le dittature del Sudamerica, la morte di Bob Kennedy e i conflitti in Asia, intervistando alcune delle più influenti personalità del pianeta.

Ripercorrere per filo e per segno la sua vita e la sua carriera sarebbe impossibile, ma forse il modo più efficace per conoscerla meglio consiste proprio nell’osservare il costante intrecciarsi dei suoi eventi biografici e del suo lavoro, dal quale Oriana Fallaci non si è mai tirata indietro…

Prima, però, ricordiamo che il 18 febbraio andrà in onda in prima serata su Rai1 (e su RaiPlay) il primo degli 8 episodi di Miss Fallaci, mini-serie tv dedicata alla Fallaci (interpretata da Miriam Leone), prodotta da Paramount Television e Minerva Pictures in collaborazione con Red Strings. Miss Fallaci è ambientata alla fine degli anni ’50, agli inizi della carriera della giornalista e autrice, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per L’Europeo.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

I primi anni e il suo primo romanzo

All’inizio della sua carriera, Oriana Fallaci si occupa di mondanità e modernità. È il 9 gennaio 1956 quando, inviata de L’Europeo, arriva per la prima volta a Hollywood per comprenderne i meccanismi nascosti e raccontare senza filtri il mondo del cinema e i suoi segreti.

Negli anni seguenti torna nuovamente negli Stati Uniti, va a visitare le dimore degli attori, entra negli studios e partecipa a feste esclusive. E descrive senza mezzi termini ipocrisie, ambizioni e rimpianti delle star, man mano che lavora all’inchiesta I sette peccati di Hollywood (BUR) con la consapevolezza che, dietro la sua facciata, “la storia di Hollywood è tutta qui. Vi hanno sempre dominato i più energici, i più aggressivi, i più fortunati, quelli che sono spinti da un’avidità molto forte di ‘fare’ e di guadagnare”.

Il suo primo romanzo arriva pochi anni dopo, nel 1962, e si intitola Penelope alla guerra (BUR): una storia che ha per protagonista Giovanna, una promettente autrice di sceneggiature, inviata a New York da un produttore cinematografico alla fine degli anni Cinquanta.

Mentre è in cerca di ispirazione per il soggetto di un film, Giò ritrova Richard, un americano conosciuto durante la guerra in Italia; dopo il loro incontro, tra i due nasce una relazione complicata, sfuggente, resa ancora più difficile dal complesso rapporto di Richard con l’amico Bill, da cui Giò è inconsapevolmente attratta.

Penelope alla guerra costituisce non soltanto il ritratto di un’America in bilico tra la sua immagine sognata e la realtà di un Paese “così grande, così uguale, così crudele”, ma anche un’esortazione a ribellarsi alle convenzioni imposte dalla società e a vivere fino in fondo le proprie passioni, anche quando la scelta dovesse portarci ad amare “chi non lo merita”.

Come dicevamo, il primo viaggio a New York di Oriana Fallaci risale al 1955. Dopodiché, dieci anni dopo, la scrittrice decide di trasferirsi negli USA e descrive per L’Europeo la vita quotidiana in un mondo dove le dimensioni delle cose acquistano spesso un aspetto “mostruoso”, per chi è abituato a usare il metro italiano.

Nei suoi resoconti, poi raccolti in Viaggio in America (BUR), si alternano le chiacchiere a bordo piscina durante i party hollywoodiani e i teenager americani protagonisti delle trasformazioni politiche e sociali, un incontro con Pier Paolo Pasolini a New York e un viaggio on the road con l’attrice Shirley MacLaine, lo sfarzo dei grandi alberghi di Las Vegas e la desolazione delle ghost town, le città fantasma abbandonate “come si abbandona un’amante sgradita” di un Paese impaziente, “che non si affeziona mai a nulla, cambia sempre indirizzo, si stacca senza dolore da tutto: genitori, figli, coniugi, case, paesaggio”.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Oriana Fallaci negli anni Sessanta

“Le donne non sono una fauna speciale e non capisco per quale ragione esse debbano costituire, un argomento a parte: come lo sport, la politica e il bollettino meteorologico”: si esprime così Oriana Fallaci ne Il sesso inutile (BUR), pubblicato nel 1961.

L’anno precedente, inviata de L’Europeo, è in Oriente per un’inchiesta sulla condizione delle donne. A Karachi assiste al matrimonio di una sposa bambina. In Malesia conosce le matriarche che vivono nella giungla. A Hong Kong le cinesi non hanno più i piedi fasciati, ma le Intoccabili abitano ancora sulle barche, senza mai scendere a terra. A Kyoto approfondisce il mistero delle Geishe. E il suo viaggio si conclude poi a New York, dove il progresso ha reso più facile la vita delle donne costringendole a confrontarsi con “un mondo di uomini deboli, incatenati a una schiavitù di cui non sanno liberarsi“.

Il risultato della sua indagine è un ritratto spesso implacabile del destino che, loro malgrado, è riservato a molte sue contemporanee: si indigna, si stupisce, si incuriosisce e non si arrende mai all’evidenza, tornando in Occidente con la sensazione che una grande ingiustizia di fondo pervada ancora troppe nazioni, e che sia il caso di denunciarla affinché abbia vita breve.

Sempre agli inizi degli anni Sessanta, Oriana Fallaci intervista peraltro celebri personaggi dei più diversi ambiti, ancora oggi al centro dell’immaginario collettivo: da Ingrid Bergman a Federico Fellini, da Catherine Spaak a Gianni Rivera, da Salvatore Quasimodo ad Alfred Hitchcock, fino ad arrivare ad Anna Magnani e a Natalia Ginzburg.

Ne nasce Gli antipatici (BUR), definizione con cui la giornalista si riferisce a coloro i quali sono destinati a trovarsi sempre sulla bocca di tutti, e dei quali tutto si sa e tutto si dice: un susseguirsi di ritratti ironici e capaci di mostrare gli intervistati in tutta la loro vulnerabilità, facendo emergere al tempo stesso segreti e retroscena della celebrità.

E non è tutto, perché, dopo aver seguito tra curiosità e timore gli astronauti coinvolti nell’impresa spaziale statunitense per la conquista della Luna, Oriana Fallaci scrive alla fine degli anni Sessanta Se il Sole muore (BUR), che parte dal valore politico e simbolico dell’impresa per farci addentrare nel clima di un’America che sta ridisegnando sé stessa e il mondo, interrogandosi sulle trasformazioni individuali e sociali portate dallo sviluppo tecnologico.

Divisa tra lo scetticismo del padre, convinto che gli “uomini avranno sempre gli stessi problemi, sulla Terra come sulla Luna”, e l’entusiasmo per gli orizzonti aperti dal progresso, la giornalista fa emergere nel testo i rischi dell’alienazione tecnologica, raccontando allo stesso tempo i sogni e il disperato ottimismo di un Occidente lanciato alla conquista del futuro.

“Come un bambino curioso la scienza va avanti, scopre cose che non sapevamo, provoca cose che non immaginavamo: ma come un bambino incosciente non si chiede mai se ciò che fa è bene o è male. Dove ci porterà questo andare?“, si domanda poi Oriana Fallaci rivolgendosi a Wernher von Braun, tra i capostipiti del programma spaziale americano, quando decide di approfondire ulteriormente il tema dei viaggi spaziali raccogliendo una enorme quantità di documenti, di voci e punti di vista.

Per comprendere a fondo l’esplorazione dell’universo trascorre, così, lunghi periodi nel centro della NASA a Houston e nella base di Cape Kennedy: ne viene fuori Quel giorno sulla Luna (BUR), basato sugli incontri con gli astronauti ai quali espone i propri dubbi, evidenziando rischi e difficoltà del loro lavoro.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

L’esperienza in Vietnam

Gli anni Sessanta, però, sono cruciali anche per un altro motivo: nel 1967, infatti, Oriana Fallaci viene mandata in Vietnam in qualità di corrispondente di guerra per L’Europeo, ed è la sola inviata italiana al fronte. Alla vigilia della partenza tenta di rispondere alla domanda della sorellina Elisabetta, che le domanda che cosa sia la vita: “La vita è il tempo che passa tra il momento in cui si nasce e il momento in cui si muore”.

Ma la risposta le sembra incompleta, e l’interrogativo la accompagna durante tutto il suo viaggio. Arrivata a Saigon, si trova immersa in un’atmosfera surreale, e giorno dopo giorno annota l’insensatezza della guerra in un primo scritto che darà vita successivamente a Niente e così sia (BUR).

Dalla battaglia di Dak To all’offensiva del Tet, fino all’assedio della capitale vietnamita, Oriana Fallaci racconta gli orrori del conflitto e la crudeltà che la circonda. Finché, quando torna in Toscana, ha con sé una risposta: “La vita è una condanna a morte. E proprio perché siamo condannati a morte bisogna attraversarla bene, riempirla senza sprecare un passo, senza temer di sbagliare”.

Saigon e così sia (BUR), dal titolo di un suo famoso articolo di pubblicato nel maggio 1975, è invece l’ideale continuazione di Niente e così sia, che raccoglie in un volume postumo i reportage dal Vietnam del Nord e dalla Cambogia (1969-1970), celebri interviste ai protagonisti di quella guerra e il resoconto della caduta di Saigon.

Alla preparazione di quest’opera la giornalista si dedica a più riprese, spinta dal desiderio di completare la sua testimonianza della guerra nel Sud-Est asiatico: in quegli anni si fa ricevere dal generale Giap, parla con le giovani donne impegnate nella difesa antiaerea, incontra due prigionieri americani, va in Cambogia e scrive dei Khmer rossi e del corrotto e astutissimo re Sihanouk. Come sempre, insomma, è in prima linea, e come sempre il suo giudizio sui fatti è molto netto – anche se in questo caso per leggerlo bisognerà aspettare il 2010…

Può interessarti anche

A tu per tu con la grande Storia

“Non riesco a escludere che la nostra esistenza sia decisa da pochi, dai bei sogni o dai capricci di pochi, dall’iniziativa o dall’arbitrio di pochi. Certo è un’ipotesi atroce. Ancor più sconsolato ti chiedi come siano quei pochi: più intelligenti di noi, più forti di noi, più illuminati di noi, più intraprendenti di noi? Oppure individui come noi, né meglio né peggio di noi, creature qualsiasi che non meritano la nostra collera, la nostra ammirazione, la nostra invidia?”

Segnata dalle forti esperienze a cui è andata incontro in Asia, Oriana Fallaci mette nero su bianco questa riflessione-manifesto per spiegare come mai abbia deciso di incontrare faccia a faccia alcune delle figure più eminenti degli anni Sessanta e Settanta: da Henry Kissinger a Willy Brandt, da Golda Meir a Indira Gandhi, da Arafat a Hussein di Giordania, da Pietro Nenni a Giorgio Amendola, fino ad arrivare a Giulio Andreotti.

Non prova timore reverenziale o timidezza davanti a nessuno di loro: al contrario, li affronta senza indietreggiare di un passo, con sguardo lucido e piglio critico, desiderosa di capire da quali istanze e contraddizioni siano animati, e raccogliendo poi diversi anni di lavoro nel volume Intervista con la storia (BUR), uscito per la prima volta nel 1974.

Dopo il successo di questa pubblicazione, Oriana Fallaci coltiva l’idea di raccogliere in nuovo testo le ulteriori interviste di cui si sta occupando. Lascia così note e appunti e scrive un testo introduttivo che funge da appassionato commento sul Potere, mentre intanto mette a segno per il Corriere della Sera due importanti reportage dall’Iran di Khomeini e dalla Libia di Gheddafi, che comporranno la prima parte di Intervista con il potere (BUR).

Nella seconda parte, dal 1964 al 1982, sfilano invece i nomi delle personalità che hanno fatto la storia del secondo Novecento, nei memorabili incontri realizzati per L’Europeo e per lo stesso Corriere: Robert Kennedy, il Dalai Lama, Sandro Pertini, Giovanni Malagodi, Ugo La Malfa, Giancarlo Pajetta, Deng Xiao-ping, Ariel Sharon e molti altri, tutti in grado di influenzare con il proprio volere il destino dell’umanità.

Può interessarti anche

Oriana Fallaci: un futuro che si fa corto

Nel 1973 Oriana Fallaci conosce intanto Alexandros Panagulis, un leader dell’opposizione greca al regime dei Colonnelli, che viene perseguitato, torturato e fatto prigioniero. I due si incontrano proprio il giorno in cui lui esce di galera, e la giornalista ne diventerà la compagna fino alla morte di lui, avvenuta in un misterioso incidente stradale nel 1976.

Un uomo (BUR) è il romanzo che dedicherà alla vita di Panagulis e alla loro relazione coraggiosa e tormentata. Condannato a morte nel 1968 per l’attentato a Georgios Papadopulos, il militare a capo del regime, segregato per cinque anni in un carcere dove subisce le più atroci torture e poi restituito brevemente alla libertà, Panagulis conosce infatti l’esilio, torna in patria quando la dittatura si sgretola e viene eletto in Parlamento, cercando inutilmente di dimostrare che gli stessi uomini della deposta Giunta siano ancora al potere.

Da menzionare è anche Lettera a un bambino mai nato (BUR) un unicum nella produzione della giornalista e profondamente legato a un fatto personale e intimo: quello di un aborto spontaneo. “Non sono io la donna del libro”, ci tiene tuttavia a precisare Oriana Fallaci. “Tutt’al più le assomiglio, come può assomigliarle qualsiasi donna del nostro tempo che vive sola e che lavora e che pensa. Proprio per questo, perché ogni donna potesse riconoscersi in lei, ho evitato di darle un volto, un nome, un indirizzo, un’età.”

Lettera a un bambino mai nato diventa dunque il monologo di una donna che aspetta un figlio e guarda alla maternità come scelta personale e responsabile, interrogando la propria coscienza su uno dei fondamenti della natura femminile: basta volere un figlio per costringerlo alla vita? Ed è giusto sacrificare una vita già fatta a una vita che ancora non è?

Un’altra figura cardine nella vita di Oriana Fallaci è quella di Pier Paolo Pasolini (1922-1975), con cui nasce una delle più intense storie di amore-odio della letteratura e del costume italiani del XX secolo: polemisti spietati, personaggi ora venerati e ora infangati dall’opinione pubblica, i due, con le loro personalità contrapposte, non possono far altro che incrociarsi.

Forse anche perché entrambi si muovono con agio sullo scenario internazionale: lei grazie ai suoi reportage dalle zone di guerra e alle sue indimenticabili interviste, lui per merito di un cinema capace di spiazzare, dividere e scandalizzare tutto il mondo. Tra gli anni Sessanta e i primi Settanta, pertanto, i due si incontrano e si scontrano, si cercano e si negano. Finché il brutale omicidio che strappa alla vita Pasolini nel 1975 non spinge Oriana Fallaci a lanciarsi nella controinchiesta Pasolini. Un uomo scomodo (Rizzoli), che smentisce e ribalta la versione offerta dalle autorità.

Negli anni Settanta, intanto, Oriana Fallaci diventa nota anche all’estero. Prima il Vietnam, poi Città del Messico e la storia d’amore con Panagulis la catapultano in una dimensione via via più internazionale, che la porta ad accettare i sempre più frequenti inviti a incontrare i suoi lettori e le sue lettrici d’oltralpe in diverse città e università del mondo.

Le sue conferenze di maggior rilievo dell’epoca sono rimaste a lungo inedite, e sono state raccolte solo di recente nel volume Il mio cuore è più stanco della mia voce (BUR): pagine fondamentali per capire il suo rapporto con la scrittura, la sua passione per la politica e per l’impegno civile, nonché la sua “ossessione per la libertà”, che la porta a rivendicare il diritto a “stare dalla parte dell’umanità, suggerire i cambiamenti, innamorarci dei buoni cambiamenti, influenzare un futuro che sia un futuro migliore del presente”.

Può interessarti anche

Il rapporto con l’Islam

Nel 1990, attraverso le vicende personali e comuni dei componenti del contingente italiano, nei tre mesi che intercorrono tra gli attentati di Beirut e il ritorno in patria della forza italiana, Oriana Fallaci decide di descrivere il complesso retroscena che diventa uno spaccato della società italiana.

L’opera che ne emerge si intitola Insciallah (BUR), come un’invocazione che in arabo significa “sia fatta la volontà di Dio“, ed è un romanzo ambientato ai tempi della guerra civile in Libano, durante l’intervento delle forze internazionali alle quali partecipa anche l’Italia. La sua penna si immerge qui nel dramma dei combattimenti, dà voce alle vittime e a tante figure spesso dimenticate: “I bambini che la guerra uccide, i lenoni che la guerra favorisce, i banditi che la guerra protegge”.

Passano poi diversi anni, Oriana Fallaci si ritira parzialmente dalle scene, ed è solo con La rabbia e l’orgoglio (BUR) che romperà un silenzio durato dieci anni. Lo fa prendendo spunto dall’attentato che la mattina dell’11 settembre 2001, non molto lontano dalla sua casa di Manhattan, disintegra le Torri Gemelle di New York e uccide migliaia di persone.

Accolto con enorme clamore (e con forti polemiche) in Italia e all’estero, il libro si trasforma in un caso mondiale, diventando il fulcro del dibattito internazionale sull’estremismo di matrice islamica. La giornalista riflette sulla grandezza e sulla vulnerabilità americana ricordando che “l’America è Occidente, l’America siamo noi”, lanciando furibonde invettive contro i terroristi e “gli avvoltoi che se la godono a veder le immagini delle macerie”, e denunciando la viltà delle “cicale di lusso, politici o cosiddetti politici, intellettuali o cosiddetti intellettuali”.

In risposta agli attacchi e alle minacce ricevuti per aver espresso il proprio punto di vista in assoluta libertà, decide in seguito di lavorare a un post-scriptum che intitolerà, in maniera non casuale, La forza della ragione (BUR): pagine ricche di fatti, notizie e riferimenti a partire dai quali, a a distanza di tre anni dal precedente, Oriana Fallaci approfondisce il rapporto tra Occidente e Islam in chiave filosofica, morale e politica.

Identificandosi in tale Mastro Cecco, che a causa di un libro venne bruciato vivo dall’Inquisizione, l’autrice si presenta come una Mastra Cecca che, eretica irriducibile e recidiva, sette secoli dopo rischia di fare la stessa fine. E tra il primo e il secondo rogo si sviluppa l’analisi di ciò che lei chiama l’Incendio di Troia, ossia di un’Europa che a suo giudizio non è più Europa, ma Eurabia, ovvero oramai una colonia dell’Islam.

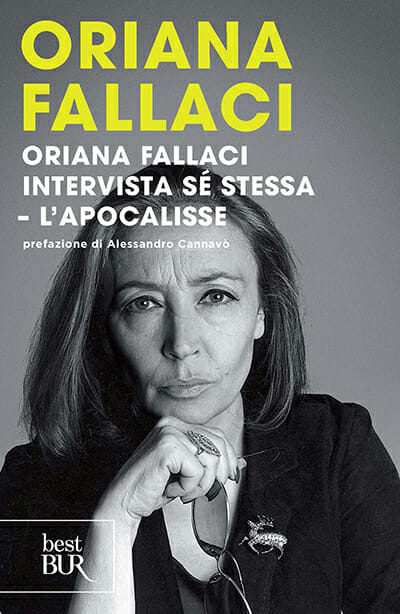

A concludere questa trilogia è, nell’agosto del 2004, Oriana Fallaci intervista sé stessa – L’apocalisse (BUR), ispirata al monito che ha sempre guidato la giornalista nel corso del tempo (“Scrivere per libertà e disobbedienza“) e incentrata su alcune nuove riflessioni sul declino morale e intellettuale della nostra civiltà, costruite come una lunga intervista della scrittrice a sé stessa.

Arricchito da un post-scriptum che si rifà all’Apocalisse dell’evangelista Giovanni, il testo ci offre una testimonianza in presa diretta della sua vita e del suo pensiero. Ma non solo: Oriana Fallaci parla qui con schiettezza di terrorismo islamico e di crisi europea, racconta della sua lotta contro il cancro (che la porterà alla morte nel 2006) e rimarca i principi etici a suo avviso da difendere. Per poi colpire la pavidità della politica e accusare l’Occidente di essere rassegnato e indifeso, con il rischio di andare per sempre in frantumi.

Può interessarti anche

Le opere postume di Oriana Fallaci

Oltre ai testi postumi già menzionati, non possiamo dimenticare Un cappello pieno di ciliege (BUR), un romanzo incompiuto che racconta la storia della famiglia Fallaci, e al quale la giornalista lavora per oltre dieci anni. “Mi capitava spesso di pensare al passato della mia esistenza: cercare lì le risposte con le quali sarebbe giusto morire. Perché fossi nata, perché fossi vissuta, e chi o che cosa avesse plasmato il mosaico di persone che da un lontano giorno d’estate costituiva il mio Io”, racconta tra le pagine.

L’epopea della sua famiglia diventa così una saga che copre gli anni dal 1773 al 1889, con incursioni nel passato (tra un’antenata messa al rogo dall’Inquisizione per aver cucinato carne in Quaresima e un bisavolo rapito dai pirati di Algeri) e in un futuro che precipita verso il bombardamento di Firenze del 1944.

In ultimo, ma non per importanza, va menzionato Le radici dell’odio (Rizzoli), che raccoglie molti (e discussi, come detto) brani inediti in cui Oriana Fallaci affronta il conflitto con l’Islam. Una giovanissima Oriana, nel suo primo reportage sulla condizione delle donne nei paesi islamici, scrive per esempio: “Vi sono donne nel mondo che ancora oggi vivono dietro la nebbia fitta di un velo come attraverso le sbarre di una prigione.”

Le sue cronache proseguono poi nel deserto palestinese, dove riesce a infiltrarsi nelle basi segrete della guerriglia araba e a incontrare tutti i capi di Al Fatah, Arafat e perfino un dirottatore aereo e una terrorista responsabile di una strage in un supermarket di Gerusalemme. Pochi anni dopo ascolta invece i superstiti della tragedia di Monaco, che le raccontano quella notte drammatica al Villaggio Olimpico.

Intervisterà poi tutti i protagonisti del destino del Medio Oriente, re Hussein, Golda Meir, Khomeini, Gheddafi, Sharon. E tornerà nel deserto durante la prima guerra del Golfo, per raccontare lo scontro che sarebbe culminato poi nell’orrore dell’11 settembre…

Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.

Fotografia header: Oriana Fallaci (GettyImages, 11-12-2024)