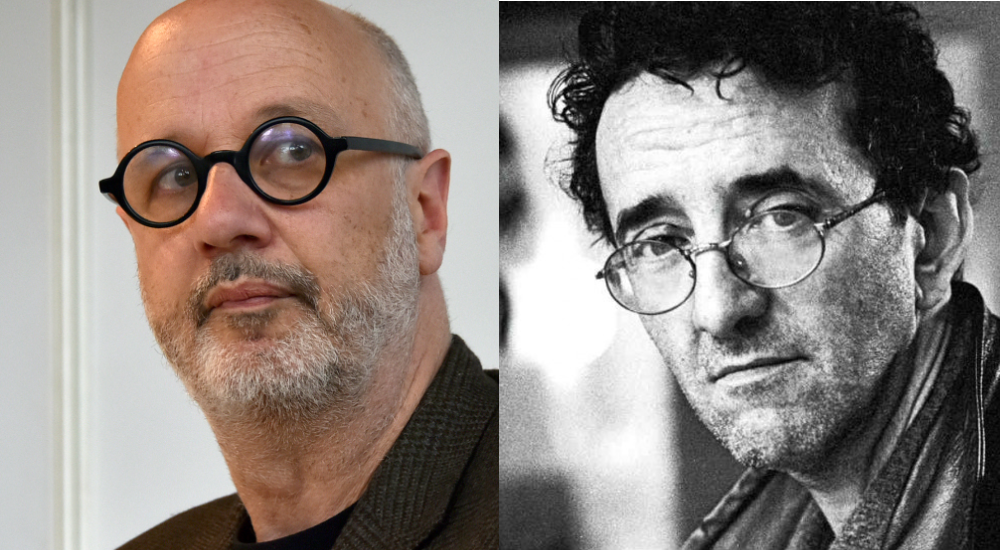

Fresán, considerato un Borges pop, ne “La parte inventata” crea un manifesto di cosa può essere un romanzo, di cosa può contenere e come può farlo. Uno scrittore decide di fondere sé stesso alla Particella di Dio diventando “un meta-autore assoluto” in un’opera che è un omaggio all’immaginazione così come all’amico Bolaño. “Rido moltissimo quando parlo con Fresán. Raramente parliamo della morte”, dice Bolaño su di lui: in un gioco di specchi ripercorriamo le atmosfere che emergono dalla produzione dei due autori – L’approfondimento

Rodrigo Fresán, nato argentino, morto – spera, dice, se tutto andrà bene – scrittore, fino a pochissimo tempo fa in Italia esisteva soltanto nel modo che più gli si addice, e che forse apprezzerebbe di più (fatto salvo per qualche virtuoso delle bancarelle). Vale a dire come essere di finzione; come personaggio. Gli si addice: nelle Vidas de santos, “Dio non esiste ma, ah, che personaggio”. Appunto, che personaggio Fresán. O meglio, di chi.

Compare almeno tre volte nell’opera di Bolaño, ne El secreto del mal, in 2666 – l’autore de I giardini di Kensington a prendere appunti sui giardini di Kensington nei giardini di Kensington – e in Tra parentesi in una prosa che è un omaggio tanto alla loro amicizia – tutta risate: Bolaño: “Rido moltissimo quando parlo con Fresán. Raramente parliamo della morte”, l’altro dirà che insieme erano “macchine di risate” – e ancora di più un omaggio al Fresán scrittore.

Bolaño per dire dell’amico elenca tutte le cose di cui parla con Rodrigo Fresán. Si parte da “l’inferno latino-americano che si concentra, soprattutto nei fine settimana in certi Kentucky Fried Chicken. Fresán, racconterà poi di una cena con Bolaño al KFC. La scelta a lui, a Bolaño la meraviglia che “fossero tutti lì”, l’idea che tutti gli scrittori ne facessero un punto di ritrovo, “da subito, è adesso il momento”.

C’è moltissima letteratura (“la guerra incredibile tra il pianeta degli esseri romanzo e il pianeta degli enti-racconto”). Sfila mezzo canone occidentale (Bioy, Borges, Philip K. Dick, “il profluvio di parole di David Foster Wallace”, Gombrowicz, Echevarría, Proust e Stendhal, Wittgenstein, “la sua abilità di idraulico e falegname”). Di più: dell’attività sessuale delle scimmiette titi; della fine del mondo; di cene crepuscolari (espressione che sa di Fresán), tv spazzatura (a quanto pare Bolaño telefonava nel mezzo della notte per commentare il Grande Fratello); Kubrick; loop spaziotemporali; di generici colleghi: male; “di alcune sconosciute maestose che ti si avvicinano in un bar e ti dicono all’orecchio che hanno l’AIDS (o che non ce l’hanno”).

Può interessarti anche

Oggi, grazie a La parte inventata, pubblicato da LiberAria, nella traduzione di Giulia Zavagna, Fresán perde una quota della sua finzionalità, ma possiamo capire molte cose: il come e il perché e la profondità dell’omaggio di Bolaño, qual è la particolare forma di giustizia per cui quei due andavano a cena insieme, perché il posto meglio lo scegliesse Fresán, eccetera, eccetera.

Ci voleva il fatto che uno tra i maggiori prosatori latinoamericani, prima di essere un prosatore fosse un poeta, per non dire davvero nulla su Fresán e al contempo suggerire tutto.

Tra le righe desumiamo che, come Bolaño, Fresán è soprattutto un superlettore; un lettore che scrive, nella più pura tradizione latino-americana e precisamente borgesiana.

Poi, che, certo, i due sono scrittori diversissimi e nella cosa che conta: lo stile. Questione di influenze: a Fresán l’ovest, a Bolaño l’est, ma non nei fondamentali: una certa concezione quasi sacra del fatto letterario e della connessa bibliopatologia – il mondo come biblioteca, l’inchiostro come sangue. Vale a dire della letteratura come un ficcare la testa nel buio, come salto nel vuoto o lotta di samurai (Il samurai romantico è il titolo di un saggio che Fresán dedica all’amico in Bolaño selvaggio), come “della cosa che si pianta nel territorio del rischio”. E come gioco. Gioco naturalmente sia serissimo sia pieno di humor. Speculari rispetto a “l’idea fissa che sta dietro a ogni percorso letterario che si voglia dir serio: la ricerca di una verità ultima attraverso la letteratura”, come scrive Vanni Santoni nella prefazione. E anche della letteratura in quanto vocazione o demone o anancasma: Fresán è nato clinicamente morto, e, come si suol dire, è vissuto per raccontarlo.

Tutte cose ancora profondamente borgesiane. Del resto, sarebbe possibile scrivere nella lingua di Borges, sedere al tavolo degli adulti, senza attraversare il fantasma dell’argentino?, qui la loro diversità. Al cileno l’anima latina, a Fresán quella anglosassone: Bolaño contrae un certo immaginario latino e pezzo a pezzo lo scompone e gli dà un senso interamente nuovo, Fresán lo espande: la sua Historia Argentina, scrive Gustavo Guerrero (si cita da un articolo di Jorge Carrión) è il punto di partenza di uno sforzo generazionale con cui la letteratura latinoamericana ha superato il paradigma del boom verso i territori letteratura globale – Fresán scrive come un Gaddis o un Pynchon cui è capitata la fortuna o la sfortuna dello spagnolo.

Può interessarti anche

A Bolaño compete l’interpretazione dell’Iliade, “la vicenda di un uomo, di un eroe, che attacca una città pur essendo consapevole che non la conquisterà mai, pur essendo convinto che morirà prima della sua caduta; e, al contempo, la storia ancora più commovente di uomini che difendono una città il cui destino già conoscono, una città che è già in fiamme”: l’epica degli sconfitti, le anime perse, i sogni da sempre falliti, la misura del coraggio (L’invenzione della poesia, Adelphi, trad. V. Martinetto, A. Morino).

Fresán, la meravigliosa, la romantica, l’inevitabilmente borgesiana, forse la più bella interpretazione della Commedia: il malinconico gioco di uno che, perduta l’amata, e perdutala in vita e in morte, “solo e forse umiliato”, “abbia edificato il miglior libro della letteratura per introdurvi alcuni incontri con l’irrecuperabile Beatrice”, fondare un regno per rincontrarla. Scrive Borges “i cerchi del castigo e il Purgatorio australe e le nove sfere concentriche e Francesca e la sirena e il grifone e Bertrand de Born sono elementi aggiuntivi; un sorriso e una voce; che lui sa perduti, sono il fatto fondamentale” (Nove saggi danteschi, Adelphi, trad. A. Melis, F. Rodriguez Amaya). Di Fresán si è detto infatti che è un Borges pop (le pagine sui Pink Floyd, i Beatles, Kubrick, Bob Dylan, la Disney, South Park si accumulano nell’ordine delle centinaia ne La parte inventata): a lui la visione, il sogno, il ricordo e la finzione come quadrato della verità – La parte inventada, La parte soñada, La parte recordada, un trittico.

Il gioco di specchi potrebbe andare avanti all’infinito. Superano, e in entrambi i casi è uno scherzo e una cosa serissima, la palude del realismo magico: realvisceralismo versus irrealismo logico. Con acume, di Bolaño si è scritto (Francesco Pacifico, Seminario sui luoghi comuni) che la sua grandezza stia nella sua capacità di comprensione di come si rubi un libro a un amico, di come si affibbi un soprannome, di come ci si addentri nel letto di una ventenne, e anche che il quid di Bolaño siano le epifanie che non portano niente (Guido Mazzoni, I destini generali), accadono ma non succede nulla.

Le epifanie in Fresán, invece, dislocano il senso del tempo: succedono nel passato, ma accadono nel futuro quando le conseguenze di come hai incasellato i fatti bussano alla porta spettinando la meccanica di cause ed effetti. Corollario, tutti i tempi si svolgono nello stesso tempo: la vita è qualcosa che si inventa, non che succede. La grandezza nella sua capacità di ripeterti a ogni riga che è tutto finto, è tutto un artificio, è un castello di carta e un gioco a carte scoperte e nientemeno, “a-ha”, l’amore non corrisposto tra un Ragazzo e una Ragazza, interamente definiti dalle loro maiuscole, sappia ugualmente di ciò che deve sentire uno che ha perso un braccio o una gamba, “il fantasma di qualcosa che non si ha mai avuto”. Vale a dire, che è tutto finto sì, però questa finzione è l’unica cosa vera, la rivelazione che fiction e non-fiction siano una cosa sola. Storia vecchia quanto l’arte del mestiere: Walter Siti su Petrarca, “Petrarca è l’unico che sa cos’è la letteratura, l’ha inventata lui; è tutto finto, dalla prima parola all’ultima, ed è stupendo. È un figlio di puttana incredibile, ti tira dentro a forza di retorica pura; a lui in realtà non gliene importa un cazzo, però intanto ti fa vedere tutti i lati della questione e ti dimostra che la figa è un fatto di stile” (Scuola di nudo).

Ultimo, che Bolaño “enumeri molte cose senza un ordine gerarchico”, e che lo faccia solo con Fresán sta per la sincera ossessione di Fresán per gli elenchi (ne La parte inventata pagine e pagine di elenchi sui perché di un Bambino, almeno un paio di intere letterature inventate di sana pianta, un capitolo-biji su Tender is the night, una meta-riflessione ricorsiva, autocosciente con tutti i crismi del romanzo medesimo su se stesso che, naturalmente, è tutta un lunghissimo elenco senza l’ombra di una gerarchia – “un libro di fantasmi ma in cui il fantasma è il libro stesso, la vita morta dell’opera”) e anche una dimostrazione di che scrittore sia, in quale tradizione metta le radici: cioè, quella, in genere americana e postmoderna, del mega novel, del romanzo enciclopedico, dell’arte dell’eccesso, del romanzo massimalista. Il romanzo come congegno che sfida il mondo, l’impossibilità di comprenderne la totalità, facendosi sineddoche della sua enormità, frammentarietà e complessità. Sfida in cui concede all’avversario la scelta delle armi. E questo è La parte inventata.

Fresán, invece, come lettore, come scrittore massimalista, come scrittore pop, come successore dei grandi americani, come ossesso e ossessionato dalla letteratura e come persona con l’unico passaporto in corso di validità nei mondi di finzione, insomma, come scrittore vero.

Bolaño non dice niente e suggerisce tutto. E quanto Bolaño suggerisce, La parte Inventata dimostra. La parte inventata, infatti, è una specie di comodo manifesto in circa settecento pagine di cosa può essere un romanzo, cosa può contenere e come può farlo; risponde alla domanda che ce ne facciano del romanzo?, questo, ce ne facciamo questo.

Può interessarti anche

È tra le più complesse ed eccessive rappresentazioni del blocco dello scrittore e dell’impossibilità di scrivere – “un libro che pensa come uno scrittore nell’atto di mettersi a pensare a un libro, a cosa pensa quando gli capita di pensare a un libro, quando quel libro gli capita, e cosa capita a quel libro”. Un omaggio accorato al campo dell’immaginazione e più precisamente una lettera d’amore “scritta da un edificio in fiamme” alla letteratura tutta. Un’apologia, argentina dunque universale, e parte Benjamin parte Barthelme, del frammento e del frammentario (“I pezzi rotti di un tempio in cui si credeva o si aveva bisogno di credere. Le schegge di un’esplosione che si estraggono, a una a una, dal corpo castigato ma ancora in vita di qualcosa, di qualcuno”). La vicenda di uno scrittore che edifica un mausoleo che brilla della sua assenza, fonde sé stesso alla Particella di Dio diventando “un meta-autore assoluto”, trasformandosi in “autofiction ultrasolipsistica o quantica ectoplasmatica”. Uno scrittore-mondo e un libro contenitore di molti mondi: “sette canali che trasmettono sette programmi che sono la stessa cosa”.

Contiene, per esempio, la dimostrazione che due parentesi () sono una “vulva aerodinamica” e un punto interrogativo è una curva affilata e pungente come i bordi delle ali di un Boeing 747. Contiene la più bella definizione di Tenera è la notte, “libro di autoaiuto di polarità negativa: qui c’è tutto quello che non devi fare perché le cose ti vadano molto bene nella vita. È anche una sorta di formula più o meno segreta per perdonare ai tuoi genitori ogni cosa”. Una terza persona che è senza alcun ragionevole dubbio anche una prima persona. L’ennesima incarnazione dell’Angelo della storia, stavolta fattosi giocattolo rotto in un romanzo che corre ceaselessly into the past. Una sintassi fluviale, che si espande come da sola, per connessioni misteriose che formano un reticolo o un labirinto che suona come di un destino (“per disgrazia, per totale assenza di grazia”).

La più bella analisi di Wish you were here (“ogni suono si spegneva di colpo, come dopo aver soffiato una candela di comple-era”). Un’infermiera da film slayer in vacanza, alla ricerca di conchiglie e stelle marine che poi userà per conficcarle negli occhi di adolescenti”. L’abilità di lavandaio di Bob Dylan. Momenti come di ghiaccio, istanti sospesi tra il tutto e il nulla e stazioni dove il nulla è già arrivato da tempo ed è arrivato per restarci. La delirante, la violentissima, la terribile storia d’amore tra due extraterrestri (Joan Vollmer, William Burroughs) che vagavano soli per il mondo cercando modi nuovi per bruciarsi, che contiene a sua volta un’eroina, un sacco di eroina, una frase tanto sciamanica quanto icastica quanto vissuta tragicamente – “tutto vale, vale tutto e per me vale un cazzo, figli miei” – un certo modo di fondersi, una pallottola veramente imperdonabile e la realizzazione veramente tardiva che l’amore sia il painkiller definitivo e anche la soluzione finale o il problema originale, chi lo sa. E anche quello tra una sirena impazzita per via del suo stesso canto e il migliore dei cattivi esempi, un manuale di Distruzioni e Autodistruzioni.

Chiuso il libro, restano un paio di idee, “qualcosa come la risacca di un sogno” direbbe Fresán; quella di Nabokov per cui, bé, la realtà è sopravvalutata. E dunque solo “la parte inventata della nostra storia – la parte più irreale – ha avuto una vaga struttura, una vaga bellezza. E che “l’atto stesso di fare letteratura, rivela cose che la vita non riesce e non riuscirà mai a comprendere da sola”. È anche troppo, davvero, eppure è il minimo indispensabile.