“La Sublime Costruzione”, del giornalista e scrittore Gianluca Di Dio, è un romanzo in cui si racconta un viaggio onirico capace di rileggere l’”Odissea” di Omero in chiave distopica, e che si snoda attraverso cinque tappe simboliche facendosi racconto epico sul senso della vita – Su ilLibraio.it un estratto

Andrej Nikto è un profugo di guerra in una terra gelida e inospitale, da cui chi può cerca di fuggire. Tutto il suo mondo è stato spazzato via. L’unica possibilità di riavere una vita è offerta da una fantomatica corriera diretta verso nord, alla volta di un cantiere dove si sta realizzando un oscuro progetto universale: La Sublime Costruzione, una torre che raggiunge il cielo e che promette lavoro e benessere.

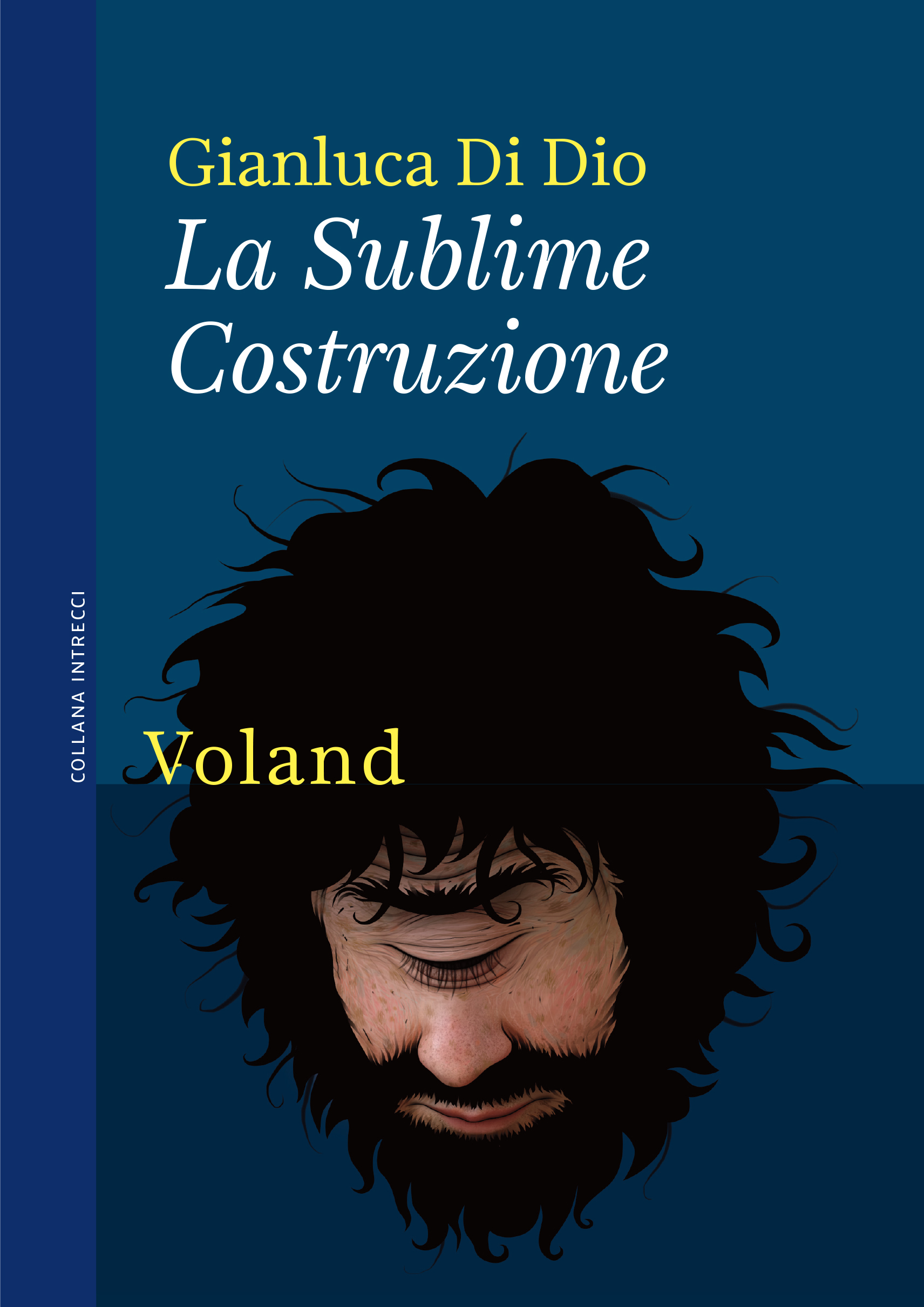

Da queste premesse parte e si sviluppa La Sublime Costruzione (Voland) di Gianluca Di Dio, già autore di libri come Prospero (Italic Pequod) e Più a est di Radi Kürkk (Voland), e che torna in libreria con un romanzo in cui si racconta un viaggio onirico, capace di rileggere l’Odissea di Omero in chiave distopica.

Può interessarti anche

Andrej e l’inseparabile amico Årvo, infatti, decidono alla fine di imbarcarsi sull’enorme corriera bianca, dove vengono accolti da bizzarre figure di reclutatori: è l’inizio di un’ipnotica e rischiosa traversata, che costringe ogni individuo a combattere con sé stesso per non regredire alla condizione di bestia.

Tra ammalianti pescatrici, terre popolate da “sonnìveri”, colossi dalla forza sovrumana e temibili maghe, un viaggio dalla potenza odissiaca che si snoda attraverso cinque tappe simboliche collegate ai decenni passati del ’900, e che si fa racconto epico sul senso della vita.

Può interessarti anche

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo un estratto:

DOPO LA CATASTROFE

C’era stata una guerra, appunto, e come sempre nessuno era riuscito a vincerla. La città dove mi trovavo era stata inghiottita come una bustina di zucchero dalla fame escandescente dell’acqua di una diga. Da mesi, da quando le acque si erano ritirate, eravamo rimasti prigionieri nel grembo stracciato e naufrago di quella città. Ogni angolo di strada era infradiciato dal fango e dai detriti putrefatti dell’inondazione. Non so dire in quanti fossimo rimasti, ma penso che quasi nessuno si fosse conservato puramente umano. Nessuno possedeva altro che sé stesso e come tale si nascondeva al mondo nel terrore di far gola alla natura o di vedere specchiato in qualcun altro il ghigno mostruoso del soccombente. Puk, un tipo senza gambe che una volta vendeva i biglietti della lotteria, era rimasto l’unico a non avere paura. Dopo l’incidente che gli aveva portato via metà del corpo, si era fatto costruire un piedistallo di legno e ci si metteva su col busto; compariva ogni mattina nella piazza del mercato, dove prima c’era il suo chiosco, davanti a una torre quadrata di ferro arrugginito, alta una vertigine. Sembrava ficcato nell’asfalto come il pedone di una scacchiera da viaggio, e stava lì fino a che la luce scompariva. Insieme rimanevano lì, un pedone e una torre, a difendere nel silenzio un regno senza maestà. Solo intorno a loro la melma si era arrestata, come se li temesse o li rispettasse. Puk era diventato il guardiano, l’ultima ufficiale sentinella dell’annientamento e della scomparsa dell’umanità da quella città di sabbia. In tanti, ogni giorno, entravano e uscivano come ratti dalle case abbandonate, si aggiravano per le strade sfigurati dai bisogni e quasi tutti, prima o poi, passavano dalla pia piazza del mercato per cercare Puk. Gli chiedevano notizie, cercavano rassicurazioni, o solo un abbraccio, giusto per convincersi di essere ancora uomini, e subito si rintanavano al minimo sopraggiungere di quell’odore di decomposta sopravvivenza che ciascuno di noi emanava inconfondibilmente.

Può interessarti anche

Si diceva che qualcuno fosse riuscito a salvarsi lanciando in acqua un’enorme zattera fatta coi tavoli di un intero condominio. E poi c’erano i sub che s’erano immersi prima del disastro con la muta rivestita di bombole. Ma erano voci, e in ogni caso di tutti questi non si sapeva più nulla. Un dirigente dello stato aveva provato a mettere in salvo la famiglia scappando su un aereo del corpo diplomatico, ma quando già festeggiava in volo e assisteva dall’alto alla rovina, un fulmine spesso come un tronco lo aveva centrato polverizzando il suo buonumore: anche questo si diceva.

Era sicuro, comunque, che sui monti oltre il passo verso est una comunità si era raccolta e resisteva, primitivamente, ma resisteva. Di notte, a volte, quando le nebbie dileguavano e la luna era divorata dall’oscurità, si riuscivano a vedere piccoli fuochi sulle falde glabre delle alture. Erano i momenti in cui, seduti sui tetti delle case rimaste, nel buio infinito, sembrava di sentire qualche voce e, guardandosi intorno, sembrava di vedere gli occhi bianchi dei superstiti che si cercavano, febbricitanti.

Può interessarti anche

Ogni tanto andavo anch’io a parlare con Puk, lui m’informava, mi diceva chi era rimasto e quanto tempo avevamo ancora prima dell’inesorabile silenzio. Sapevo di dovermene andare, ma non capivo ancora il modo, ogni giorno cercavo una risposta, mi aggrappavo al parapetto del cavalcavia e scrutavo per ore la grande via dell’altopiano, ma nulla compariva in lontananza.

(continua in libreria…)