La scrittrice Ilaria Gaspari ha riletto per ilLibraio.it “Gli Sporcelli”, libro amatissimo di Roald Dahl, e ha ritrovato la sensazione che provò nell’estate fra la seconda e la terza elementare, al suo primo incontro con “il disgusto letterario”: “Quello che rende irresistibile la crudeltà dei tiri mancini tra i personaggi è il fatto che non hanno altro fine che quello di farsi un dispetto…”. E intanto su Netflix arriva il film d’animazione “Gli sporcelli” (“The Twits”)

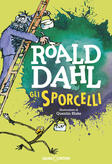

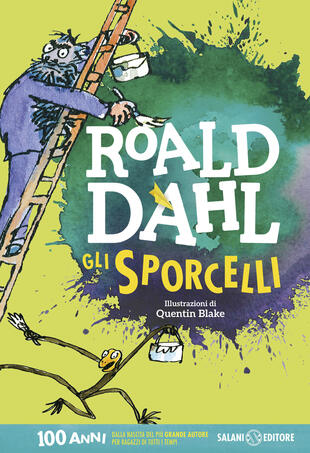

La barba del signor Sporcelli era la cosa più disgustosa di cui avessi letto in un libro; almeno, così era nell’estate del ’94, quando mi regalarono il piccolo Salani color crema che andò ad aggiungersi alla mia collezione di libri di Roald Dahl e si infilò difilato nella lista dei miei preferiti, fra Le streghe e il GGG. E a rileggere Gli Sporcelli oggi, che di scene e immagini disgustose ne ho scovate parecchie e in parecchi libri, la cosa più bella è che ritrovo – come se fosse rimasta impigliata nelle pagine, appiccicata alle illustrazioni irresistibili di Quentin Blake proprio come le briciole delle patatine alla barba del signor Sporcelli – la sensazione che provai allora, nell’estate fra la seconda e la terza elementare, al mio primo incontro con il disgusto letterario: un’allegria esagerata e un po’ sopra le righe. Rido mentre aspetto un autobus che non passa, sotto il sole dell’estate di Roma, rido come una matta mentre le signore protestano per il ritardo e telefonano all’Atac.

In libreria per Salani “La Stramba Storia di Sporcellandia“: una storia completamente nuova, ispirata ai personaggi creati da Roald Dahl e tratta dal film evento globale targato Netflix. Adattata e portata sulla pagina da Sam Hay…

Quella barba me la ricordavo come se l’avessi letto ieri, Gli Sporcelli. E il bello è che fa ridere ancora. Al tempo in cui ho letto Gli Sporcelli per la prima volta, la mia sera preferita dell’anno portava l’evocativo nome di Cena delle Porcherie; era una tradizione familiare poi allargata agli amici del mare. Siccome eravamo bambini beneducati e a tavola venivamo regolarmente sgridati se non masticavamo con la bocca chiusa o se rovesciavamo qualcosa sulla tovaglia, per una sera all’anno, come in un Carnevale estivo, eravamo liberi di mangiare come ci pareva. Stavamo nel prato e avevamo una tovaglia di plastica, come una coperta da pic-nic. Si poteva mangiare con la testa nel piatto o lanciando il budino. Facendo le bolle nel bicchiere. Aspirando gli spaghetti come Lilli e il Vagabondo. Macchiandosi i vestiti, i capelli, la faccia, perché era la Cena delle Porcherie e tutto si poteva fare. Sono passati parecchi anni dalla mia ultima Cena delle Porcherie, eppure rileggendo Gli Sporcelli – soprattutto le descrizioni della bruttezza bitorzoluta dei due cattivissimi coniugi che passano il tempo a tramare scherzi l’uno contro l’altra – ritrovo quel senso anarchico di libertà che ogni estate, per una sera, si confondeva con la pratica effettivamente piuttosto disgustosa della Cena delle Porcherie.

Può interessarti anche

Certo, come la Cena delle Porcherie arrivava solo una volta all’anno, e spalancava una voragine di libertà assoluta in una serie infinita di cene in cui bisognava stare composti, anche le parti più spensieratamente disgustose degli Sporcelli, quelle più spassose, sono incastonate in una trama piuttosto esile, a rileggerla oggi, e che risponde a un sistema morale rigido e dicotomico. Come sempre nei libri di Roald Dahl, i cattivi vengono puniti, i buoni trionfano di una vendetta da giustizieri: l’ordine deve essere ristabilito con una rigidità un po’ ottocentesca.

Ma sono molto meno interessanti, i buoni, nonostante i nomi che ancora mi fanno sorridere – il capofamiglia delle scimmie Capopò, il meraviglioso uccello Rococò – rispetto ai due deformi, cavernosi, perfidi Sporcelli, che sono sposati da anni e anni e non possono fare a meno l’uno dell’altra, perché si divertono troppo a giocarsi continuamente scherzi atroci e ingegnosi. Il signor Sporcelli, con raffinata crudeltà, allunga il bastone della moglie, un pezzettino ogni notte, fino a convincerla di soffrire di una tremenda malattia che la fa rimpicciolire, la restringite; la signora Sporcelli, per mostrare al marito che non lo perde mai di vista, caccia il suo occhio di vetro nel boccale di birra di lui, spaventandolo a morte. La vendetta delle scimmie e dell’uccello Rococò, che incollano tutti i mobili della casa al soffitto per costringere i malvagi Sporcelli a rimanere per sempre a testa in giù, per quanto raffinata, è molto meno divertente degli scherzi del marito alla moglie e della moglie al marito. Perché quello che rende irresistibile la crudeltà di quei tiri mancini è il fatto che non hanno altro fine che quello di farsi un dispetto; sono meravigliosamente illogici, non fanno parte di un piano di vendetta ben architettato. Sono demenziali e inutili, e spesso disgustosi, mentre la vendetta delle scimmie serve a riportare l’ordine annientando i due anarchici Sporcelli.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Ma è proprio questo contrasto a rendere così spassosi i momenti in cui si squaderna la descrizione sregolata dei due mostruosi protagonisti, l’assurdità quasi kafkiana dei tiri mancini che si giocano a vicenda; i momenti in cui si scatena la logica del disgustoso, la più proibita e la più censurata nell’educazione tradizionale di un bambino.

Ora, però, ho una cosa da fare. Devo organizzare la Cena delle Porcherie.

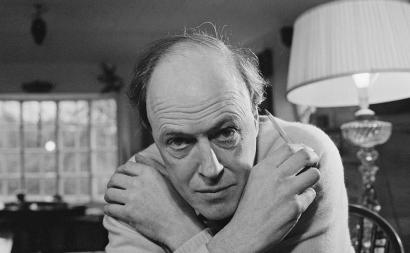

L’AUTRICE – Ilaria Gaspari, scrittrice, è nata a Milano. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Dal 2015 collaboratrice di ilLibraio.it, scrive per diverse testate e collabora con radio, tv e scuole di scrittura.

Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland). Ha poi pubblicato Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno), Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (Einaudi) e, sempre con Einaudi, Vita segreta delle emozioni. Nel 2022 per Giulio Perrone editore è uscito A Berlino – Con Ingeborg Bachmann nella città divisa. Con Emons, (e con il sostegno dell’Institut Français Italia), sempre nel 2022, ha curato e condotto il podcast Chez Proust. Per la collana digitale Quanti di Einaudi ha inoltre pubblicato il saggio breve Cenerentole e sorellastre – Una botanica della bellezza.

Guanda a marzo 2024 ha pubblicato il suo secondo romanzo, La reputazione, in cui la scrittrice affronta temi stringenti della nostra contemporaneità. Da poco è tornata in libreria con il racconto lungo L’hotel del tempo perso – Non rubare, un giallo a tinte filosofiche che omaggia Agatha Christie e le sue atmosfere, uscito in una nuova collana Rizzoli ispirata ai dieci comandamenti.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it