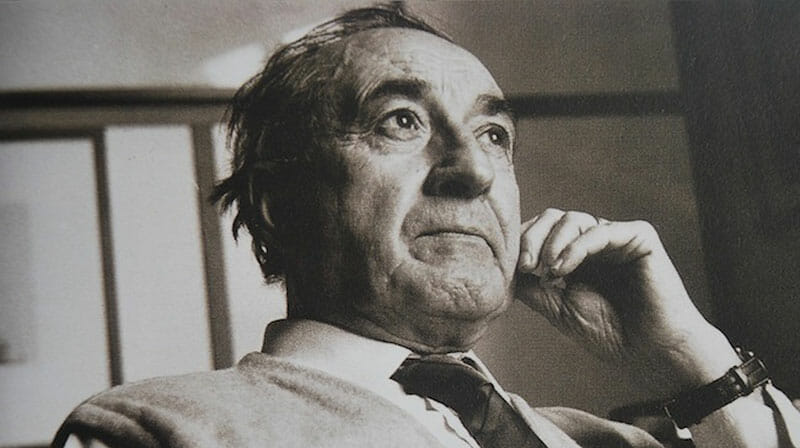

Il problema, per Giovanni Giudici (26 giugno 1924 – 24 maggio 2011), è sempre stato questo: trovare una forma che renda la poesia comunicabile, espressione del suo civico interesse per le cose del mondo, lotta per la salvaguardia di uno spazio sociale per la parola poetica, continuamente e sempre più minacciata dal potere e dalla comunicazione. Perché se la ricerca di un linguaggio democratico è quella che anima il fare di Giudici, allora si tratta di rendere democratico anche il sublime, abbassarlo alla comprensione e all’esperienza quotidiana di tutti. Ed è così che un sublime siffatto diventa anche un punto di vista, uno sguardo preciso da posare sul mondo, una posizione da cui guardare la realtà… – L’approfondimento

“Tu, cosa della cosa

o Sublime.

Al di là della fine

e senza fine.

Senza principio

Al di qua del principio.

Sublime – esser per essere.

Sublime – divenire.

Crisma dell’immanenza.

Sublime – stella fissa del durare.

Superfluità della coscienza.

Ciao, Sublime.

Ciao, Sublime.

Sublime che non si volta.

Sublime che non si ascolta.

Sublime senza prima

né ultima volta.

Io no – che sempre aspetto

il cominciare, l’apertura.

Io no – per poca fede.

Per poca paura.

Io – senza occhi per contemplarti.

Io che non ho ginocchi per adorarti.

Cosa della cosa.

Rosa della rosa.

Tu – rosa e cosa

Ma senza le parole cosa e rosa.

Tu – non foglia che cresce

ma crescersi di foglia.

Tu – non mare che splende

Ma splendersi del mare.

Tu – amore nell’amare.

Ciao, Sublime.

Ciao, Essere Umano semplicemente.

E io che passeggio con te.

Io che posso prenderti per mano.

Io che brucio di te

Nel corpo, nella mente”.

Giovanni Giudici (1924-2011) scrive questa poesia, intitolata Ciao Sublime, nel 1970 per includerla nel suo libro O beatrice, pubblicato da Mondadori nel ’72. Si tratta di una delle più belle di quella raccolta: ed è contemporaneamente una poesia d’amore e una riflessione sulla poesia stessa. È una poesia che dichiara l’impossibilità di descrivere la donna amata e la necessità, tuttavia, di parlare di quell’amore che si consuma in gesti quotidiani che scandiscono la ritualità (e anche la monotonia) dell’esistenza (“e io che passeggio con te. / Io che posso prenderti per mano”). Un amore fatto di cose concrete e comuni (“la cosa”, “la rosa”, leggerci un omaggio al tanto amato Saba è fin troppo facile) che pure trovano una loro valenza quasi religiosa, seppur negata (“io che non ho ginocchi per adorarti”).

Può interessarti anche

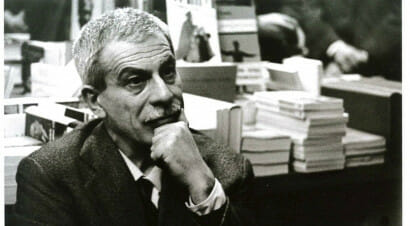

E d’altronde, lo ha scritto una volta per tutte Roland Barthes nei Frammenti di un discorso amoroso, l’esperienza dell’innamorato è sovrapponibile a quello di un mistico in virtù della paradossalità della situazione di un linguaggio incapace di caratterizzare l’oggetto d’amore: “Io accedo allora (fugacemente) a un linguaggio senza aggettivi”. E senza aggettivi è questa poesia di Giudici. “Amo l’altro – continua Barthes – non per le sue qualità (contabilizzate), ma per la sua esistenza“. E dunque il Tu cui il poeta si rivolge non può essere caratterizzato in via diretta, ma semplicemente attraverso stati universali dell’esistenza biologica: il crescersi della foglia, lo splendersi del mare, l’amore nell’amare; non aggettivi, non qualità, ma stati dell’essere. Ancora Barthes: “Con un impulso che posso tranquillamente dire mistico”, ed ecco l’immagine dell’uomo che vorrebbe adorare la donna come si fa con una divinità, ma non ha ginocchia per farlo; “io amo non ciò che è, ma: in quanto è“: Ciao Essere Umano Semplicemente, così riassume Giudici l’articolato discorso del critico francese, mettendo al centro del componimento un monologo di un innamorato che trova in questa situazione il senso stesso della realtà.

E, non a caso, Ciao Sublime è anche una poesia sulla lingua, sulla poesia, un testo che riflette sulla possibilità di scrivere versi e di come riportare la realtà sulla pagina scritta: perché il problema della poesia, per Giudici, è sempre questo, trovare una forma che renda la poesia comunicabile, espressione del suo civico interesse per le cose del mondo, lotta per la salvaguardia di uno spazio sociale per la parola poetica, continuamente e sempre più minacciata dal potere e dalla comunicazione. E dunque, il Sublime, che viene apostrofato con la più quotidiana e antipoetica forma di saluto, abbassato a situazioni e stati materiali e fisici, non è soltanto una donna, ma anche una categoria estetica, alla quale Giudici cerca una giustificazione socialmente (oltre che poeticamente) valida. Perché se la ricerca di un linguaggio democratico della poesia è quella che anima il fare poetico di Giudici, allora si tratta di rendere democratico anche il sublime, abbassarlo alla comprensione e all’esperienza quotidiana di tutti. Ed è così che un sublime siffatto diventa anche un punto di vista, uno sguardo preciso da posare sul mondo, una posizione da cui guardare la realtà: la beatrice, senza maiuscola, “nome comune singolare”, che dà il titolo alla raccolta è allora – ancora – contemporaneamente tutte queste cose: una donna, un linguaggio, uno sguardo (“Beatrice sui tuoi seni io ci sto alla finestra”), una situazione contraddittoria (“Beatrice – costruttrice / della mia beatitudine infelice”).

Può interessarti anche

In una lettera del 16 settembre del 1954, Umberto Saba scrive a Giudici, a proposito della plaquette La stazione di Pisa (uscita nel ’55) che l’unica cosa che può augurare (non all’uomo, ma al poeta), per passare dalla letteratura alla poesia è “un grande dolore, un grande amore“. A distanza di anni l’augurio di Saba sembra avverarsi: l’amore e il dolore hanno senza dubbio un peso centrale nella produzione di Giudici: il delirio psicotico e nevrotico della Bovary c’est moi (in Autobiologia, 1969), o quello più disilluso della maschera di Persona femminile (Il ristorante dei morti, 1981), o ancora la finzione del cavaliere medievale in Salutz (1986). Sembra quasi che per raccontare il dolore della condizione amorosa la poesia di Giudici debba indossare una maschera, fingere una situazione, creare un ordine fittizio per rispondere all’incommensurabilità del caos del mondo; creare un filtro distanziante, insomma, rispetto alla situazione che mette in versi per mostrarne le contraddizioni, le difficoltà (è lo stesso Giudici a scrivere in Andare in Cina a piedi, a proposito di Salutz, che aveva bisogno “di un travestimento che mi aiutasse ad aggirare l’inibizione connessa ad esperienze dolorose”).

Il passaggio dalla letteratura alla poesia, come auspicava Saba, avviene per Giudici negli anni Sessanta, soprattutto con l’uscita della sua prima raccolta importante, La vita in versi (1965, Mondadori), un libro che esprime alla perfezione il disagio dell’intellettuale e dell’uomo rispetto ai modi di vita del neocapitalismo che trovano, in Italia, per la prima volta, la loro realizzazione nella Milano del boom. È lo stesso scrittore a ricordare che il trasferimento nella Milano del miracolo economico ha coinciso “con la maturazione di un diverso approccio alla poesia”.

Nel 1956 Giudici si era trasferito da Roma a Ivrea per prendere servizio presso l’Olivetti: formalmente addetto alla biblioteca dell’azienda, ma destinato, secondo i progetti di Adriano, alla conduzione del settimanale Comunità di fabbrica legato al movimento di Comunità, il nuovo lavoro rappresenta per Giudici, oltre che una nuova sicurezza economica, soprattutto un bacino di formazione intellettuale: “Una moderna Atene periclea”, così descrive l’Olivetti in un ricordo uscito sul Corriere della Sera il 17 febbraio 1998 (Ivrea. L’utopia dell’ingegner Adriano): “A Ivrea non si poteva non sentirsi nel mondo: per la quantità e la qualità delle persone che vi circolavano, degli stimoli che ne derivavano”. Eppure alla Olivetti non riesce a integrarsi del tutto a causa della sua condizione ideologica, vissuta con profondo disagio e tema principale delle poesie di questo periodo: il servire contemporaneamente due chiese, essere al tempo stesso socialista e cattolico – “mi distrusse ragazzo l’educazione dei preti”, così si legge in Una sera come tante. L’educazione cattolica (che è anche il titolo di una sezione della Vita in versi) causa a Giudici un profondo senso di estraneità nei confronti del neoilluminismo laicista dell’establishment intellettuale di Olivetti.

Può interessarti anche

Nel ’58 si trasferisce negli uffici di Milano e condivide la stanza con Franco Fortini, incontro decisivo, forse il più importante in assoluto per la sua formazione culturale: grazie a Fortini, Giudici legge Hegel, Lukàcs, Noventa, Cases, inizia a frequentare il Blue Bar di piazza Meda dove si incontravano Vittorini, Ferrata, Sergio Antonielli, Carlo Bo, Bonfanti, Anceschi, Dorfles: il trasferimento a Milano segna un periodo di forte fermento culturale, qui conosce anche Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi, fondatori di Quaderni piacentini e con quel gruppo si riunisce tutte le sere in uno scantinato di corso Venezia per commentare la Teoria del romanzo di Lukàcs. Siamo nel 1962, era da poco uscito un nucleo della Vita in versi sul celebre numero del menabò dedicato al tema “Industria e letteratura” ed è continuo il ragionamento, in costante dialogo, sul rapporto fra cultura e politica, in particolare sulla necessità di superare ogni concezione di separatezza fra le due, in rifiuto di una malintesa autonomia della letteratura, e sull’idea di un linguaggio democratico della poesia.

Può interessarti anche

Nel ’65 esce, così, grazie al fondamentale aiuto di Vittorio Sereni (i cui consigli influirono in maniera decisiva nell’organizzazione della raccolta) La vita in versi che mette in scena la condizione tipica della quotidianità di un intellettuale piccolo borghese a Milano, costretto a lavorare per vivere, immerso suo malgrado nell’alienazione e impossibilitato a uscirne; un personaggio-poeta che si interroga criticamente sul mito del benessere e contemporaneamente si affligge per comprare una casa e si chiede se sia opportuno tenere un setter in un appartamento; e in questi versi trova posto anche la morte della madre, la difficile situazione economica familiare, le difficoltà del rapporto di coppia, l’educazione cattolica, le frequentazioni intellettuali, il confronto culturale. Tutti gli aspetti della vita quotidiana (siamo in pieno regime di quella poesia “inclusiva” di cui parlava Montale in un articolo di giornale del 1964 per riferirsi a un tipo di poesia capace di inglobare ogni aspetto ed elemento della vita e riportarlo sulla pagina nella sua concretezza), ogni caratteristica dell’esistenza anche più banale, si diceva, trova posto, talvolta quasi in maniera cronachistica, nelle pagine di questo libro e l’iterarsi di questi motivi rimane costante nei libri successivi almeno fino al 1981. Escono, in questo lasso temporale, Autobiologia (1969), O beatrice (1972), Il male dei creditori (1977) e Il ristorante dei morti (1981). In questi libri, con un repertorio “massimamente impoetico” e uno stile che non fa sconti alla ricerca di un linguaggio basso fatto anche di frasi fatte e stereotipi, Giudici, come scrive Enrico Testa, “ha scritto uno dei più acuto e impietosi ‘romanzi’ (pari a Memoriale di Volponi o alla Vita agra di Bianciardi) sull’anonimato della condizione umana al tempo del ‘miracolo economico’”.

Può interessarti anche

E tuttavia, in un cammino di continua sperimentazione e ricerca di possibilità del dire, molto prima di arrivare a un vistoso cambio di poetica con Lume dei tuoi misteri (1984), in cui il linguaggio poetico si fa più irto e complesso, già Autobiologia si inizia a instaurare un rapporto diverso con la lingua che dia più importanza agli aspetti fonici e, soprattutto, il poeta comincia guardare in maniera straniata e straniante quell’esperienza costruita nella Vita in versi: “Ma cosa vuole con questi lamenti questo / qui – le solite la vita in versi”, così si apre il primo testo di Autobiologia (1969), in cui il soggetto sembra comportarsi quasi come la voce narrante del ragionier Fantozzi che racconta, in voice over, la propria storia in terza persona perché è un uomo alienato che non sa più dire io e contemporaneamente pone un filtro di straniamento comico alla sua vicenda (ma di un comico che è debole copertura della drammaticità dell’esistenza, di un tipo particolare e socio-storicamente connotato di esistenza). E la creazione di questi personaggi finto-comici rimane a lungo una cifra della poesia di Giudici: per Il Ristorante dei morti (1981) Edoardo Esposito ha parlato di uno “Charlot” che “il passare del tempo ha confermato più negli aspetti tragici che in quelli comici, rendendo sempre più amaro il suo ruolo di forzato attore” e Gian Paolo Biasin in una recensione al Male dei creditori (1977) aveva paragonato il protagonista di quel libro allo Zeno Cosini del romanzo di Svevo. La maschera è, d’altronde, uno dei temi e delle forme privilegiate da Giudici perché è in grado di dare “forma e voce”, come ha scritto Laura Neri nella più recente monografia dedicata all’autore, “un universo nel quale vigila una coscienza che si rivolge in maniera contrastante alla rappresentazione di un’umanità angosciata, frantumata, tanto più fragile quanto più osservata attraverso filtri, mediazioni, costruzioni di difesa”: una maschera poetica contro la menzogna del mondo e come ultima resistenza dell’individuo: e così assieme alle maschere delle figure femminili, cui si faceva cenno prima, ci saranno anche quelle dell’impiegato, del prete, del padre, dell’uomo alienato, del poeta lirico, dell’attore, del burocrate, del connivente col potere, dell’intellettuale marxista, e ancora quella kafkiana del carceriere di se stesso e del condannato senza colpa (Fortezza, 1990), del poeta-cavaliere medievale (Salutz), del commentatore dei fatti politici, dell’innamorato.

Può interessarti anche

Ecco dunque i tre poli fra cui la poesia di Giudici si muove: l’amore (“Il grande dolore, il grande amore” della lettera di Saba), la riflessione sul linguaggio e sulla parola (che è considerata come una cosa materiale, avente una sua fisicità e un suo corpo), e l’impegno civile e politico. Tre questioni centrali dell’esistenza umana e a cui Giudici dà una forma incessantemente problematizzata nella sua costante revisione e riflessione poetica e che in ultima istanza informano il senso stesso del suo fare poesia: “La poesia (l’arte in genere)”, scrive in un appunto su un taccuino del ’63, poi pubblicato in Andare in Cina a piedi, “agisce in senso contrario a quello dell’entropia, dell’appiattimento. È in altre parole, una lotta di sopravvivenza, uno sforzo continuo di organizzazione, di differenziazione, di istituzione di modelli diversi”.