Archiviata l’edizione 2025 della Mostra del Cinema di Venezia, per traversare parzialmente (e partigianamente ri-leggere), i tanti film di quest’anno nelle diverse sezioni, può essere rivelatore vedere come i libri “entrino” quasi sempre nel cinema contemporaneo, “in maniera talora decisiva e significante, altre volte episodica e giocosa, ancora in modo imprevisto e dirimente (e in taluni casi parlando perfino attraverso la loro assenza)”. Da Tennessee Williams a Raymond Carver, da Annie Ernaux a Pinocchio, passando per Boccaccio e Chomsky, Dante e Kafka, per arrivare a Beckett e Camus, un viaggio alternativo tra le ultime opere di registi come Valérie Donzelli, Jim Jarmusch, Yorgos Lanthimos, Pietro Marcello, François Ozon, Gianfranco Rosi, Paolo Sorrentino e molti altri e altre

Tra le pagine di un Lido

Per traversare parzialmente, e partigianamente ri-leggere, i tanti film visti quest’anno alla Mostra del Cinema (principalmente nelle sezioni Concorso e Nuovi Orizzonti, con qualche incursione Fuori Concorso, nei Classici e in Giornate degli Autori) può essere rivelatore vedere come i libri entrino quasi sempre, in maniera talora decisiva e significante, altre volte episodica e giocosa, ancora in modo imprevisto e dirimente, in taluni casi parlando perfino attraverso la loro assenza, nel cinema contemporaneo selezionato per l’82esima edizione della Biennale.

Può interessarti anche

Ha dunque senso menzionare i film che dalla letteratura e dalla drammaturgia traggono direttamente linfa, oppure gettano il loro sguardo direttamente sul processo di scrittura e sul contesto editoriale o della scena, e quelli che dalla narrativa, o dalla poesia, traggono ispirazione, registro o tono (penso al cinema per immagini-versi di Rosi e alle rime interne di Jarmush, ad esempio, o alle ambiziose narrazioni filmiche orchestrate da Bigelow o Del Toro).

Naturalmente è giusto censire quelle pellicole che prendono spunto e struttura nella formula più canonica del “film tratto da” (trasposizioni, adattamenti, riscritture), ma anche e soprattutto è curioso rilevare come talvolta i libri facciano il loro ingresso in sequenza in maniera laterale, indiziaria o imprevista: brevi apparizioni in un’inquadratura, citazioni di una battuta di dialogo, pretesti per innescare o risolvere l’azione, illuminare un ambiente, propiziare un’atmosfera o introdurre un personaggio, suggerire, magari sottotesto o solo da una copertina, il senso sotteso a una storia o rivelare – come la Rosebud di wellesiana memoria – il segreto di una vita o il nucleo nascosto di una vicenda.

Può interessarti anche

Che la celluloide abbia ancora bisogno della cellulosa, anche in un contesto dove dominano ormai il digitale e l’algoritmico, che lo schermo si nutra tuttora molto della carta e del racconto, e che i libri continuino a informare fortemente la scrittura cinematografica, trova in questa edizione della mostra conferma piena e diffusa. Non mi sembra perciò un puro esercizio di stile, nostalgico, elencativo e citazionista, ricostruire il testo/tessuto di quella preziosa piccola biblioteca che s’inscrive in filigrana nelle immagini passate sullo schermo. Per tentare di cogliere e prolungare il piacere della visione con una lettura, preliminare, in seguito, come approfondimento o intensificazione dei sensi e del senso, può ancora aprire varchi nel buio della sala. E, dunque, cominciamo a leggere…

Testi (letterari, poetici e teatrali) intra-visti alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Leggere Tennessee Williams con Tarantino

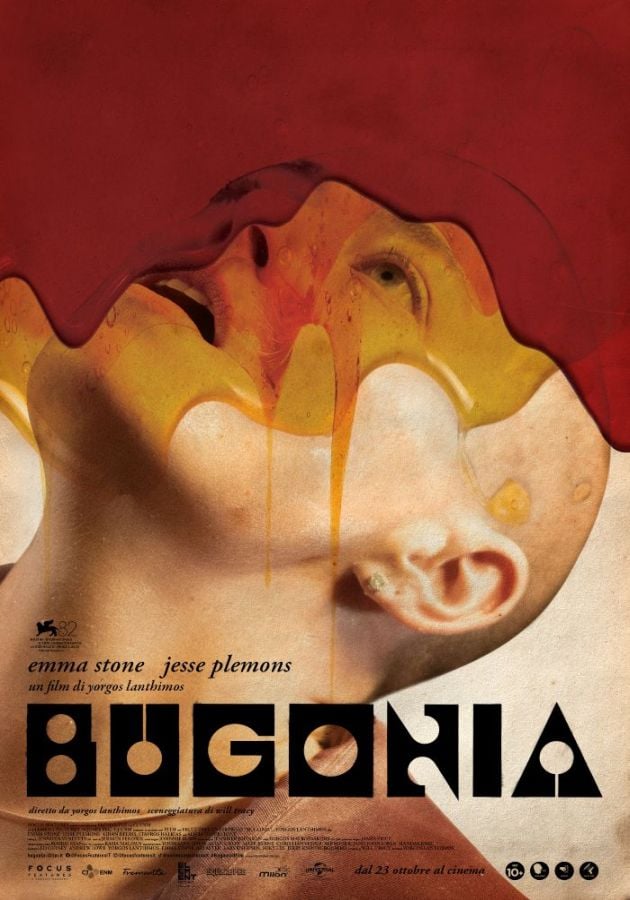

Su Bugonia di Yorgos Lanthimos

Con Bugonia, Yorgos Lanthimos (in Concorso) prende una pellicola distopico-complottistica coreana anni Novanta e la trasporta nell’America profonda di oggi, segnata dal Covid e in pieno mindset trumpiano. Qui una coppia di compari spostati, paranoici e isolati, rapisce e tortura un’amministratrice delegata in ascesa (Emma Stone), convinti che la donna in carriera non sia altro che un’aliena sotto mentite spoglie. Credono che farle confessare la sua supposta origine extraterrestre sia l’unico modo di salvare il Pianeta da una subdola e spietata invasione. Negli scambi di battute serrati di una sceneggiatura post-tarantiniana, la CEO imprigionata e torturata dalla coppia di idiots savants, che sembrano dei nerd paranoici e sadici usciti direttamente da una pellicola dei Coen, chiede loro se non si possa provare ad avere un dialogo, ma la risposta della “mente” dei due è: “Che cazzo credi? Un dialogo… Non siamo mica in Morte di un commesso viaggiatore di Tennessee Williams!”. Il riferimento alla pièce teatrale americana ci invita a riflettere sul deformarsi di un mondo in cui la nozione stessa di dialogo (teatrale, sociale) sembra franata e persa, divenuta in un certo senso aliena, sul prevalere di un solipsismo delirante e demenziale (anche se la realtà del film si rivelerà più delirante e demenziale del peggior incubo complottistico).

Leggere Carver in provincia

Su Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli

Una dimensione straniante, psichiatricamente dirottata se non distopica, attraversa anche gli universi paralleli di Il rapimento di Arabella, film italiano atipico di Carolina Cavalli, che da un certo cinema americano pare prendere materia immaginaria e atmosfere (Coen, Tarantino, Lynch) per costruire una provincia in the middle of nowhere: la periferia anonima e indefinita del Bel Paese pare un po’ un mix di America e Messico. Il rapimento consensuale della bimba volitiva e dal caratterino ribelle del titolo da parte di una giovane fisica un po’ stramba e solitaria che crede negli universi paralleli (una Benedetta Porcaroli notevole e idiosincratica, Coppa Volpi meritata, anche se Bruni Tedeschi rimane una Eleonora Duse metempsicosica straordinaria), pur non facendo esplicite citazioni letterarie, possiede qualcosa di (un po’ wannabe) carveriano, salingeriano, haddoniano (e un accenno di Douglas Adams). Questo sguardo candido e fuori posto, un filo triste e autistico, adolescenziale e arrabbiato, leggermente disturbato e molto smarrito, ha sostanza romanzesca, anche se corre qualche rischio di maniera.

Un’immagine dal documentario “Écrire la vie – Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens”

Leggere Annie Ernaux in classe

Su Écrire la vie di Claire Simon

E recupera uno sguardo adolescente, più europeo, autentico e testimoniale, anche il bel documentario di Claire Simon Écrire la vie, che sceglie di ri-attraversare l’opera di Annie Ernaux attraverso le impressioni e le letture di una serie di giovani liceali francesi che, affrontati in gruppi di lettura i romanzi della scrittrice recentemente insignita del Nobel, si confrontano con la sua lingua volutamente piatta e “oggettiva” e i suoi temi sociologici e psicologici a volte scomodi e toccanti. Questi giovani lettori si ritrovano trasportati e smossi da identificazione, resistenze, spazi di rivelazione e scoperte di vocazione, e il loro vissuto e il loro sguardo è stimolato, messo in gioco dalla percezione di senso e della potenza trasformativa ed ermeneutica che la letteratura opera, come un primo amore.

Può interessarti anche

Simon e gli insegnanti sono molto bravi a stare un passo indietro e ascoltare con fiducia e disposizione maieutica la sensibilità imprevedibile dei ragazzi, che restituiscono così, quasi senza filtri, con intuizioni e confessioni che toccano, la forza e l’alchimia che possiede la grande scrittura.

Legge(re) e poesia

Su La grazia di Paolo Sorrentino

Una certa fede nella letteratura e nel libro pare esprimerla anche La grazia (in Concorso), film che segna il ritorno di Paolo Sorrentino (da sempre regista/scrittore, talvolta con una prosopopea debordante e derivativa), qui nuovamente a livelli molto alti e con una felice misura. Nell’undicesimo suo film racconta impasses e dilemmi di un Presidente della Repubblica al tramonto della sua carriera giuridica, politica ed esistenziale. Il personaggio è autore di un librone (finzionale ma verosimile) di Diritto Penale, manuale di 2043 pagine, punto di riferimento del settore, macigno da scalare per ardimentosi studenti in legge, che chiamano il volume K3, per le vette impossibili (di verità e giustizia) che promette, prospetta, e pare incarnare. Questo sapere assoluto e impervio non risparmia il vecchio autore democristiano, padre impegnativo e vedovo inconsolato, da un senso lacerante di incertezza, ché l’acribia giuridica e l’attendismo istituzionale dell’uomo di Stato sembrano insufficienti per afferrare ciò che conta: verità, amore e senso di una vita. Il tutto (“di chi sono i tuoi giorni?”) pare sfuggire in una bruma interiore che assilla protagonista/autore. Forse un barlume è rinvenuto nella poesia (e nella musica, che pure una forma di canto è: da Guè Pequeno ai cori alpini). Ci sono infatti dei versi che fanno riferimento a “cento autunni”, dei quali non ho saputo rinvenire la fonte (magari inventati/scritti da Sorrentino stesso), che ben sussumono il tono crepuscolare della voce interiore del personaggio, e il senso del suo tragitto cupo e caduco, anche se non disperato. Bravo Toni Servillo (Coppa Volpi maschile) a dare corpo e solidità grigia ma fremente, ancora una volta (l’ottava), all’immaginario sorrentiniano.

Può interessarti anche

Leggere Pinocchio al Duce

Su Duse di Pietro Marcello

Forse questo avviene perché “la poesia va più lenta ma arriva più in là di qualsiasi guerra”, come dice la diva teatrale vicina a D’Annunzio in Duse di Pietro Marcello, in cui Valeria Bruni Tedeschi impersona/dialoga col fantasma della Divina, dando voce e presenza alla sua parabola finale. Molta letteratura entra naturalmente in questa scena, che Marcello evoca attraverso i colori vintage, virati in seppia, delle vecchie cartoline della fase decadente del Ventennio. La Duse torna sul palco, già in fase tardiva e afflitta dalla tubercolosi che ne segnerà il destino, attraverso la Ellida di Ibsen (La donna del mare). L’inquieta diva darà poi occasione a un giovane e velleitario drammaturgo di riscrivere Eschilo per lei, ma il pubblico dei tempi, stanco di guerra e affezionato ai classici, nonostante la prova dell’adorata attrice, decreta il fiasco di un’Ecuba in trincea dai toni modernisti e dallo sperimentalismo debole. Così l’attrice (della quale il film racconta bene il travagliato rapporto con la figlia, espresso con forza e disperazione da una straordinaria lettera di “addio” della giovane donna alla diva sul viale del tramonto, a proposito di testi importanti) decide di tornare da Gabriele Dannunzio, amore ambivalente, figura sopra le righe e un tantino caricaturale. Di lui interpreterà (con senso preconizzante dato il tragitto calante dell’Italia del Duce e della musa del Vate) il dramma La città morta.

Altro momento “letterario” di un film capace di raccontare il teatro (che, fa notare giustamente Duse, “è sempre pieno di spifferi”, sottolineandone la porosità alla vita, alle altre arti e al mondo) è quando la grande attrice che, in veste rara di nonna, intrattiene/terrorizza i nipotini leggendo loro uno stralcio del Pinocchio: non pare certo un caso, l’episodio di Mangiafuoco e del teatro di burattini.

Leggere la Mitteleuropa al Greenwich Village

Su Late Fame di Kent Jones

Tratto dall’omonimo racconto di Arthur Schnitzler (ritrovato e ripubblicato pochi anni fa, in Italia edito da Guanda), Late Fame (Fama tardiva, in Orizzonti) è un piccolo film crepuscolare e autentico, prodotto da Martin Scorsese. Il regista, critico e documentarista newyorkese Kent Jones (autore tra gli altri di Hitchcock/Truffaut e del doc sul viaggio nel cinema italiano del regista di Taxi Driver), al suo secondo lungometraggio di finzione (dopo Diane), affida l’adattamento a Samy Burch (già talentuosa sceneggiatrice di May December di Todd Haynes), che riporta e adatta la storia dalla Vienna dell’autore di Doppio sogno alla (vanishing) New York contemporanea (in crisi di classe intellettuale e segnata dalla nostalgia per il fermento controculturale del Village che fu).

Qui Ed Saxberger (Willem Dafoe), immerso nel suo tran tran anonimo e spento, ha un lavoro in posta e frequenta al bar amici lowbrow, quando viene intercettato da uno strano gruppetto di studenti aspiranti artisti e intellettuali che paiono aver fatto del suo Way Past Go, una silloge di poesie del ‘79, pubblicata in una vita precedente e caduta nel dimenticatoio, un libretto di culto assoluto.

Lusingato dalla prospettiva inattesa di essere divenuto, suo malgrado, oggetto di venerazione di una società di poeti non ancora estinti ed entusiasti per statuto, che appare da subito però un po’ fasulla e parecchio pretenziosa nelle sue pose anti-tecnologiche radicali quanto contraddette in pratica, nel linguaggio affettato pseudo-intellettuale da figli di papà che giocano alla bohème e nelle palesi velleità maudit che esprimono smaccatamente in un contesto di bambagia e in una sostanziale inconsistenza, il protagonista vede in questi giovani un’occasione di (illusorio) ritorno al passato e rinascita personale creativo-poetica. E, sedotto anche dalle attenzioni di un’attricetta più grande che, millantando una grandeur sospetta (pare la vogliano a Minneapolis a recitare in uno shakespeariano Racconto d’inverno), frequenta e fomenta il circolo di ragazzini e finisce per lusingare la virilità segnata e il cuore in inverno di Saxberger, risvegliando per un frangente le memorie di quel pulsare di controcultura creativa del Greenwich Village e della Soho negli anni Settanta. Ecco che una vita sfiorata, di reading clandestini, perdizione in sostanze e versi, libertà povera e genio diffuso, mitici incontri con protagonisti e comprimari della Beat Generation, rievocata dal breve incontro con questi giovani eccitati e vagamente invasati, lascia presto posto alla consapevolezza del tempo che passa e di quello che non può tornare, se non in forma derivativa, di recita, fra il patetico e il grottesco. Quando il postino poeta si accorge di avere di fronte dei ragazzini viziati, attirati dall’aura di un’epoca mitizzata più che da una reale conoscenza, da una passione un po’ gregaria e posticcia, e quando si rende conto che questi non hanno neppure davvero letto le sue poesie, torna alla sua vita quotidiana e minima.

Da À pied d’œuvre

Leggere e scrivere al mattino

Su À pied d’œuvre di Valérie Donzelli

Essere À pied d’œuvre, come recita il titolo dell’ottimo film in concorso di Valérie Donzelli, significa essere all’opera, al lavoro (e di lavoro, lavoretti e lavori mal pagati, oltre che di opera letteraria, lavoro creativo, qui si parla). La pellicola racconta di un fotografo che abbandona un mestiere redditizio per darsi totalmente alla scrittura, ma giunto alla composizione del quarto libro, con riconoscimenti critici ma modesti risultati commerciali, comincia a perdersi e a sprofondare in una condizione di precariato e impoverimento della quale prova allora a fare materia narrativa.

La sceneggiatura di Donzelli e Gilles Marchand (tratta dal libro di Franck Courtès, premiata come migliore) evidenzia i meccanismi socio-economici del nostro tempo algoritmico e spietato con ironia e sconforto (un’app che trasforma il lavoro in un’asta al ribasso, grottesca guerra fra poveri). Donzelli racconta il suo personaggio con freschezza stilistica, simpatia e gioco, velate di tristezza realistica, spirito di denuncia e truffauttiana intelligenza e sensibilità, in un film lieve e amaro insieme, capace di abbattere quel cartongesso (protezione finta e inconsistente che non a caso viene “buttata giù” dal protagonista all’inizio di questa storia esemplare) che ripara il nostro sguardo da un degrado sociale prossimo. Grido d’allarme e imbarbarimento del mercato del lavoro, svalutazione e svilimento della fatica creativo-intellettuale, sfaldamento e atomizzazione del tessuto sociale, rischia di essere a un tempo molto vicino e paradossalmente invisibile. Un cinema svelante e engagé senza però piedistalli ideologici, invece con uno sguardo poetico, anti-patetico, pervicace e vivo (nel finale capiamo che il protagonista ha trovato una sorta di compromesso fra schiavitù moderna e scrittura: “Al mattino, scrivo”).

Leggere il vulcano

Su Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Si apre con una citazione di Jean Cocteau (“Il Vesuvio fabbrica tutte le nuvole del mondo”) il bellissimo documentario di Gianfranco Rosi Sotto le nuvole (meritato Premio Speciale della Giuria), che per il resto fa parlare molto la città, i suoi scorci e i suoi cieli, i suoi reperti archeologici, i volti, le voci e i vicoli pulsanti, in un ritratto poetico e lontano dai cliché che restituisce profondità, respiro e magia alla città, fuggendo tanto il macchiettismo che l’agiografia, il maledettismo e il folcloristico. Un lavoro durato tre anni, da cui emerge prezioso un esito luminoso.

Molto significativo che una lettura che fa capolino in alcuni momenti di studio scolastico raccontati fra i molti punti di vista della pellicola, sia I miserabili di Victor Hugo, a testimonianza degli intrecci francofoni di lingua e cultura partenopee e a ricordare la (molta) miseria e (rara) nobiltà di una Napoli di scarpettiana memoria e sotto il segno fantasmatico di Totò, nonché la sua epopea povera da feuilleton.

Leggere Chomsky nell’Upstate

Su Father Mother Brother Sister di Jim Jarmusch

Vincitore del Leone d’Oro, che premia più una carriera che un film, Jim Jarmusch firma Father Mother Brother Sister, un’opera poetica singolare a inattuale, non pienamente trasparente nel suo proporre tre episodi di famiglia con auto e interno, nell’Upstate newyorkese, a Dublino e a Parigi. Le tre situazioni di confronto domestico subiscono i riverberi di particolarissime rime interne, e sono legate da un filo rosso che è più nello sguardo sull’umanità lento e giocoso, attento ai silenzi e ai non detti, che inesausto il regista pone sul (suo) mondo.

Il fatto che il padre impersonato da Tom Waits tenga nella sua biblioteca domestica Diogene, un volume di Noam Chomsky e Psicologia di massa del fascismo di Wilhelm Reich sembra davvero poco indicativo, in un film che pare divertirsi a costruire indizi fuorvianti e false piste, interessato ai vuoti e ai silenzi più che hai segni e proteso a dirci che anche nella famiglia, o proprio nella famiglia, vivono i misteri più inaccessibili e si sperimenta l’inconoscibilità dell’altro. Ma è solo un’ipotesi, per un film che richiede più l’abbandono Zen che una lettura analitica, forse.

Leggere Boccaccio a corte

Su Queen Kelly di Erich Von Stroheim

Capolavoro incompiuto, Queen Kelly di Erich Von Stroheim, restaurato e “ricostruito”, per quanto possibile, nella sezione Classici, è genio e modernità assoluti (la sezione riserva sempre grandiose riscoperte). Della sua dimensione provocatoria, fra sacro e profano (il protagonista darà addirittura fuoco a un convento per aver occasione di incontrare la novizia di cui si è invaghito per strada), ben rende conto il comodino della principessa, nuda con un gatto in braccio, promessa sposa che incarna lascivia e decadenza del potere: livre de chevet, accanto a una lussuosissima Bibbia, è infatti una copia del Decamerone di Boccaccio.

Può interessarti anche

Leggere Agamben a Yale (ti dà una Mann)

Su After the Hunt di Luca Guadagnino

Letto e lettura sono protagonisti anche del nuovo film di Luca Guadagnino, After the Hunt (Fuori Concorso), nel quale Julia Roberts, prof di filosofia a Yale, non può non avere una copia dei Buddenbrook di Thomas Man, lettura status symbol di intellighenzia e rimando possibile a un ritratto al vetriolo dell’élite borghese ritratta nel libro che qui si ritrova nelle guerre di potere all’interno della Ivy League delle università americane. Il dialogo dei party accademici è tutto un name dropping di filosofi del Novecento, usati più per posa e come clava, in una battaglia di carriera più che di idee. La giovane dottoranda di colore che denuncia il rivale accademico di molestie sessuali portandolo al licenziamento pare che abbia plagiato la sua tesi da Homo Sacer di Agamben, piccolo inside joke veneziano forse di un film che racconta con grande mano alcuni conflitti di genere e di potere senza salvare quasi nessuno dei suoi personaggi. Una Roberts in panni intellettuali ambigui e inediti da premio.

Leggere Dante e Kafka a Tehran

Su Divine Comedy di Ali Asgari

Nel gustosissimo, iraniano, morettiano Komedie Elahi (Divine Comedy) di Ali Asgari, le vicissitudini distributive di un regista iraniano, in vespa per Tehran alle prese con stupidità, paradossi e follia kafkiana della censura del Paese, il titolo e il film, argomento serio ma grande ironia di trattamento, fanno riferimento alla dimensione purgatoriale di questo film che non riesce a ottenere il visto per la proiezione. Anche se Asgari confida che intelligenza e senso dell’umorismo possano aggirare anche il potere più ottuso e rigido.

Un’immagine da L’étranger

Leggere Camus in bianco e nero

Su L’étranger di François Ozon

Se la matrice teatrale di L’étranger (in Concorso, ma a bocca asciutta) è chiara (dal classico di Albert Camus), François Ozon, regista discontinuo che alterna piccoli capolavori a film impresentabili, qui fa un’operazione un po’ calligrafica pur rivendicando una certa libertà interpretativa, con l’impressione che la sua versione in bianco e nero scontenterà sia i cultori dell’autore esistenzialista che quelli dell’eclettico, forse ipertrofico, regista francese.

Può interessarti anche

Leggere Beckett in Svizzera

Su Pin de fartie di Alejo Moguillansky

Da un classico canonizzato, del teatro e della letteratura, è pure Pin de fartie dell’argentino Alejo Moguillansky, una versione singolare e moltiplicata, analizzata e anagrammata, a tratti musicale e metacinematografica, del capolavoro di Beckett. Di ambientazione parzialmente svizzera, in un lago d’Europa sul quale rombano sinistri aerei da guerra, Moguillansky, con piglio sperimentale e sfrontatezza esplicitamente godardiana, rilegge il Finale di partita illuminandone la potenza veggente nel cuore del contemporaneo: dalla lettura, sottolineatura, studio, ripetizione, traduzione e gioco, di questo testo preciso e scavante, Moguillansky costruisce un film che, come una messa in scena riuscita (e Beckett non è materia facile da rendere al meglio sul palco, figuriamoci sullo schermo!) qui fa un film originale, in cui si piange, si ride e si pensa, e, soprattutto, si sentono mille sfumature di una drammaturgia adamantina e oscura insieme, che illumina e apre la mente.

Provare a leggere il buio

Su Triste Barrio di Stillz

Su Lost Land di Akio Fujimoto

Su Heidra di Ana Cristina Barragán

Su En el camino di David Pablos

I libri, ma potremmo dire in senso lato la scrittura e la legge, sono assenti nei film che raccontano le condizioni sociali più tese, l’anomia criminale delle periferie del mondo e del nostro Occidente, uno stato di violenza, dove è la legge marziale ad agire, quella non scritta del cartello o della gang a definire e a dominare le narrazioni. Le identità e le relazioni sono spesso ridotte a una dimensione brutale di homo homini lupus, a una pura estensione del dominio della lotta: qui non si ha il tempo e le risorse per leggere e interpretare, l’analfabetismo è (simbolicamente e nel concreto) la riduzione dell’altro a nemico (o complice), voce che non si sa più decifrare, corpo minaccioso ed estraneo, o arma. Siamo qui nella Medelin, il Triste Barrio dei giovani ragazzi di morte e desaparecidos colombiani, raccontati non a caso nella forma sgranata del video, e con una dose di compiacimento per il degrado, da Stillz.

Senza libri e senza nulla, sono i due bimbi Rohingya, popolazione apolide della Birmania raccontata in Lost Land dal giapponese Akio Fujimoto (Premio Speciale della giuria Orizzonti) nella fuga migratoria e disperata di questi due bambini soli nella notte. Un focus spietato e necessario.

E senza letture appare anche l’infanzia perduta colta, con più o meno spazio di redenzione, in altri film della sezione Orizzonti, che è particolarmente attenta ai margini e al disagio, nel rumeno Denti da latte di Mihai Mincan, storia di una bambina di una famiglia periferica dell’est Europa che scompare nel nulla, o la Quido di Heidra di Ana Cristina Barragán in cui un orfano adolescente incontra la possibile madre che lo abbandonò, con tutti i sommovimenti e le lacerazioni interiori del caso (il film ha vinto come Miglior Sceneggiatura). In tal senso anche nei camion e nelle discariche, nei bar desolati delle lost highways messicane deserte e violentissime di En el camino di David Pablos non si legge un granché: qui sono i corpi, alterati dalla droga, mossi da desiderio e sopraffazione, abbrutiti da un territorio naturale e sociale desolato, a parlare, e lo fanno attraverso pulsioni spietate e ancestrali, governate da un machismo criminale. In assoluto il film più forte, e disturbante, visto in mostra (premiato dalla giuria di Orizzonti col massimo riconoscimento), molto radicale ed esplicito in termini erotici e di rappresentazione della violenza (addirittura con una scena di evirazione), non è certo una visione per educande.

Anche nel buzzatiano Grand Ciel di Akiro Hata, storia di misteriose sparizioni in un cantiere edile della Parigi in costruzione, oltre ai piani di lavoro e le planimetrie, non sembra esserci tempo, e fra martelli pneumatici e colate di cemento, si levano le polveri su uno sguardo simbolico (quasi metafisico) sul mondo del lavoro e le fondamenta sospette del sistema capitalistico.

Leggere il dilemma

Su The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Su The House of Dynamite di Kathryn Bigelow

Un certo dubbio sul nostro sistema e sulla capacità di scovare un qualche libro (legge divina, narrazione umana, comunicazione e interpretazione dell’altro) capace di affrontarne e decifrarne tragedie e storture, o per lo meno indicare una strada, sono anche in due film per certi aspetti paradigmatici della paralisi e delle angosce di questi tempi difficili.

The Voice of Hind Rajab, della tunisina Kaouther Ben Hania (discusso Leone d’Argento, ma su fronti extrafilmici) racconta, prendendo la voce delle chiamate di soccorso della bimba seienne che dà il titolo al film, come l’apparato di soccorso, nell’incomunicabilità folle delle parti del conflitto israelo-palestinese, non riesce a salvare dal fuoco dell’esercito israeliano la piccola intrappolata in auto. I carri armati intercettano l’auto di una famiglia in evacuazione da una zona bersaglio di bombardamento, non risparmiando nessuno dei civili in fuga. Qui il “libro” è forse il protocollo kafkiano impazzito che non consente, in un telefono senza fili prodotto dalla crudeltà degli uomini, a un’ambulanza distante 8 minuti di salvare un innocente. La mozione degli affetti rischia di offuscare del resto una lettura serena di un film che sceglie un punto di vista inerme e toccante, sacrificando un po’ di complessità in nome del messaggio.

E altrettanto senza vie d’uscita è The House of Dynamite di Kathryn Bigelow, racconto al cardiopalma in tre parti, di una crisi nucleare (un missile atomico raderà al suolo Chicago in 18 minuti, e la regista di The Hurt Locker ci racconta per tre volte, dilatate e prospetticamente differenti, questo count down): qui non c’è tempo per alcuna lettura, e il libro risolutore pare essere il manuale nero per la guerra atomica, in mano al Presidente degli Stati Uniti, che contiene strategie e scelte in caso di crisi, anche se la proliferazione nucleare e un mondo geopoliticamente impazzito sembrano mettere l’umanità, nella eventuale scelta di trasformare la deterrenza in azione, che pare un dilemma (loose-loose) fra la resa e il suicidio. Bigelow, ingiustamente ignorata dalla giuria, fa un film che tiene attaccati alla sedia e mette in scena le nostre angosce con un coraggio narrativo e una forma estetica/etica sospesa di straordinaria efficacia, che lascia a bocca aperta: incubo folle, eppure prospettiva terribilmente realistica e prossima. Un monito potente.

Un’immagine da The Smashing Machine

Leggere l’avversario sul ring

Su The Smashing Machine di Benny Safdie

In The Smashing Machine si racconta qualche anno decisivo nella vita di Mark Kerr, free wrestler agli albori delle Mixed Maritial Arts alla fine dei Novanta, pur in un’epica di altri tempi e con una storia fortemente, quasi letteraria (ma raccontata con la potenza specifica del cinema e il linguaggio dei corpi) capace di inscenare conflitti universali e archetipici. Di volumi naturalmente, se non muscolari, anche qui non si parla molto, eppure in una delle molte scene in cui il conflitto domestico del campione (Dwayne Johnson, che recita benissimo le contraddizioni che si agitano nel corpo hulkesco del protagonista) con l’allora fidanzata Dawn Staples, il personaggio di lei (interpretato con grazia cafona da Emily Blunt) legge un bestseller anonimo dalla copertina chiassosa e patinata, tipico prodotto editoriale mass market e low brow made in Usa che si abbina molto bene alla piscina californiana circondata da cactus e agli abiti da moderna pupa del boss che rivestono attillati il personaggio, in realtà meno cliché di quello che direbbero le sue apparenze (non giudicare dalla copertina!).

Del resto i conflitti sul ring, in parallelo a quelli familiari, sono l’esteriorizzazione di quelli interiori, e il mondo superficialmente basso e marginale della lotta serve a Benny Safdie (col fratello Josh autore di una delle filmografie più potenti e rivelatrice del cinema americano contemporaneo, giustamente riconosciuto per la miglior regia) per toccare ring molto più vasti e fondi, e codici di trasformazione della lotta in cultura, come se la danza, le regole, scritte e d’onore, di una disciplina fossero un modo di ritualizzare ed esprimere qualcosa di insito, esistenziale e perfino nobile, senz’altro fondo, che alberga in noi. Di queste pulsioni si narra.

Da Estrany riu Strange river

Leggere Hölderlin in bicicletta

Su Strange River di Jaume Claret Muxart

L’ispano-tedesco solare e inquieto Strange River, di Jaume Claret Muxart (in Orizzonti), racconta il coming of age di un sedicenne alla scoperta di pulsioni profonde nella natura nel corso di quella che potrebbe essere, per età, la sua ultima estate passata in famiglia. Il ragazzo, in ciclo-vacanza europea con due fratelli più piccoli, il padre architetto e la madre attrice, vive il passaggio adolescenziale della linea d’ombra come fuga avventurosa con e dal nucleo famigliare, in un’immersione nella natura che è esplorazione dell’attrazione omoerotica, contatto col fiume (elemento fluido, vivo e oscuro), emersione dell’inconscio. Si tratta di un trapasso simbolico e fisico che ben si rispecchia nelle parole della Morte di Empedocle di Hölderlin, testo teatrale sul quale la madre sta “facendo memoria” in vista di una parte, e che non a caso evoca il bisogno di fondersi col divenire degli elementi e la natura come elemento panico in cui perdere la propria individualità e scoprire i confini incerti della propria identità.

Leggere il mostro allo specchio

Su Frankenstein di Guillermo Del Toro

Riassemblamento in chiave personale (solo parzialmente riuscito, dispiace dirlo: alla calorosa accoglienza in sala non ha fatto seguito alcun riconoscimento in Concorso) del classico fondativo del romanzo gotico di Mary Shelley è invece il Frankenstein di Guillermo Del Toro, che pure si rivela illuminante sui dilemmi fra scienza e hybris che sfidano i nostri tempi. Il film si prende le sue libertà nel ricomporre, secondo il punto di vista barocco di Del Toro, e provando a immaginare anche quello del mostro, il racconto ottocentesco, calcandone il lato più horror e gli aspetti veggenti (si potrebbe forse parlare, con un occhio al presente, di un FrankenstAIn).

Sotto l’ennesima pellicola che ri-racconta il classico con retrogusto faustiano e simpatia per la creatura del novello Prometeo, si insinuano anche altri volumi (cartacei) che val la pena far notare, in un paio di scene significative.

In una prima assistiamo a Viktor che, provocato dall’intrigante cognata Elizabeth Lavenza, prova a indovinare i libri incartati che lei si porta appresso: lui, forse più esperto di anatomia e neurologia che di psicologia femminile, sfidato apertamente dalla donna, si lancia incautamente in un mansplaining ante litteram che ipotizza letture “romance” per la fanciulla. Ma lei, disfando l’involucro, mostra invece alcuni trattati illustrati di entomologia invece di scontati libretti strappalacrime, rivelando (indice di metamorfosi? Protofemminismo?) una passione imprevista per gli insetti e la loro morfologia. E non a caso un po’ galeotta fra i due risulta proprio una farfalla catturata in gabbia, correlativo animale di quel mostruoso/meraviglioso trasformativo che sembra attrarre alla follia un po’ entrambi.

In un’altra scena è la Creatura, accolta e accudita da un vecchio di cecità omerica e cura paterna, a sentirsi proposte, attraverso la Bibbia e il Paradiso Perduto di Milton (qui è il testo di Shelley), una serie di letture formative, che non a caso nutriranno lo sguardo esistenziale del mostro e la sua lotta di emancipazione. Come se la scrittura, la sua risposta di senso, potesse dare parola e traiettoria al dolore (sempre un po’ mostruoso) di venire al mondo.

Da Un anno di scuola

Leggere Rilke sul confine

Su Un anno di scuola di Laura Samani

Un anno di scuola di Laura Samani è, in chiave più realistica, un racconto di formazione, che con il diverso, in questo caso la ragazza svedese che atterra in una quinta superiore tutta di maschi, e dunque in chiave di genere e generazione, ha molto da dire.

“E noi che pensiamo la felicità/ come un’ascesa, avremmo l’emozione/ che quasi ci smarrisce di quando cosa ch’è felice, cade.” (Rainer Maria Rilke). Questi versi di Rilke che chiudono l’ultima delle dieci elegie duinesi, vertice poetico di Rilke e del secolo, sono il gancio amoroso dei due protagonisti, quando la nuova ragazza arrivata dal nord chiede al brillante compagno che ha sempre un libro in mano cosa stia leggendo, e lui risponde con la poesia.

Il film è un libero adattamento del romanzo omonimo di Giani Stuparich pubblicato nel 1929 e ambientato nel 1909, che Laura Samani, con Elisa Dondi, porta nella Trieste appena pre-social del 2007-2008. Qui la scuola e i libri paiono in prima istanza giocare un ruolo marginale, a dispetto del titolo. Quest’anno di maturazione/maturità avviene infatti prevalentemente nelle notti, nel Carso e nella città, per strade e feste, nel formarsi di un gruppo di tre maschi e una femmina. Lei impara i loro codici e viene ammessa nella “trappola”, ex stamperia (torna la parola stampata) del nonno, convertita a rifugio e nascondiglio gestativo del piccolo gruppo. Certo non è un caso che a un certo punto la straniera cerchi e legga per intero la definizione della parola “perdere” sul dizionario, in un film che della perdita (delle persone amate, dell’età acerba, dell’innocenza, dei pregiudizi) in sostanza parla. E così il gruppo di ragazzi, a fare i conti con una perdita d’acqua nella biblioteca scolastica, si ritrova ad asciugare/salvare i libri nella penultima scena del film, in un momento cruciale e simbolico di bilancio e di addio, a cui segue un potentissimo piano sequenza sulla ragazza che esce donna dall’istituto scolastico e si riconsegna forte e nuova alla città. ln un film che si apre come ingresso a scuola dal punto di vista voyeristico e oggettificante del branco maschile (tutte le prime scene, anticipate dall’incisione “viva la figa” sulle mura dell’istituto), si conclude col controcampo del soggetto femminile che, subìto lo stigma collettivo (l’insulto scritto sul muro che conserva, come cicatrice, la cancellatura), esce però in senso contrario al movimento di macchina iniziale, a testa alta, protagonista della sua emancipazione e pronta a ri-scrivere la sua storia.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

Leggere Putin da Parigi

Su Il mago del Cremlino di Olivier Assayas

Il mago del Cremlino (Concorso) è la versione cinematografica firmata da Olivier Assayas del romanzo bestseller di Giuliano Da Empoli, successo letterario internazionale e caso letterario esploso in Francia sulla storia romanzata del potere putiniano e della sua immaginaria eminenza grigia. La vicenda si apre con un giornalista di Foreign Affairs che va a trovare il misterioso Wadim Baranow nella sua dacia per intervistarlo, e si sofferma, non a caso, sulla biblioteca di testi antichi del misterioso soggetto. Qui la biblioteca è espressione del conoscitore/tessitore di trame che il personaggio incarna, in fondo nell’ottimistica prospettiva che il Male sia guidato da una scrittura e che il potere intellettuale e immaginifico (una ratio) stia “dietro” anche ai progetti di potere più spietati e megalomani. E, a proposito di potere dello storytelling, con lo zampino in sceneggiatura di Emmanuel Carrère, protagonista tra l’altro della rentrée littéraire francese di questi giorni con Kolkhoze, che di Russia se ne intende e non manca certo di genio affabulatorio, e la regia di Assayas, questa epopea in nero nei meandri del potere del nuovo Zar sembra proprio aver trovato il suo aedo, letterario e cinematografico.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Leggere l’Italia in TV

Su Portobello di Marco Bellocchio

Nella serie TV Portobello (di cui a Venezia si sono viste le prime due notevoli puntate), Marco Bellocchio ha modo di esercitare il suo sguardo autoriale straniante e rivelatore sulla vicenda giudiziaria del popolare presentatore, che lo vide accusato e infangato, innocente, dalle pesanti accuse di associazione camorristica e traffico di droga che portarono al suo arresto. La storia di Enzo Tortora, oltre a offrire a Fabrizio Gifuni l’occasione di un’ulteriore prova mimetica sorprendente, permette a Bellocchio di operare un ritratto distorto ma ficcante dell’Italia degli anni Ottanta (e non solo: significativi la presenza e l’uso delle maschere della commedia dell’arte), attraversata da aspetti magico-fideistici (dinamiche di telepatia, suggestione, ipnosi e culto magico che il totem televisione attira, innesca e sussume alla perfezione) e da un sistema criminale specchio dei vizi e supplizi sociali. Il dissociato (e schizofrenico) Giovanni Pandico (un nome che pare inventato per la sua suggestione dionisiaca, ma quello è) accusa il popolare conduttore, all’apice di una popolarità senza precedenti, a partire, parrebbe quasi, da basi paranoico-complottistiche. Forte e significativa la scena in cui il criminale, uomo colto (detto lo “scivano”) vicino a Raffaele Cutulo (qui interpretato da Lino Musella, attore fra i più grandi, al cinema e a teatro, del nostro panorama), in una cella di Poggioreale tappezzata di libri, sta leggendo terzine dantesche (il canto XXVI, quello dedicato ai “consiglieri fraudolenti”, richiamo retorico impregnato di hybris e di sfida del limite delle parole dell’Ulisse del “fatti non foste”), quando la scossa maggiore del sisma dell’Irpinia (23 novembre 1983) si riverbera sulla sera di Napoli e quasi innesca, nell’immaginario visionario bellocchiano, quel terremoto (e inferno) giudiziario che investirà Tortora, e il nostro Paese (ovvio prodromo, presentimento – lo ricorda il primo interrogatorio di Antonio Di Pietro al disorientato presentatore kafkianamente trascinato in una specie di “teatro dell’assurdo” – della stagione a venire di Mani Pulite).

Leggere Antigone secondo Brecht

Su Chien 51 di Cédric Jimenez

Nel film di chiusura della Mostra, Chien 51 di Cédric Jimenez, in una Parigi distopica bladerunneresca in cui l’Alma, un’intelligenza artificiale involuta, è fuori controllo, un’alleanza emancipatoria, che fa da scintilla alla ribellione contro una società autoritaria del controllo, si instaura fra il poliziotto disilluso Zem Brecht e una giovane agente scelta. Che lui, venuto dal basso e insofferente alle regole del sistema, fra indolenza e insolenza, abbia il nome del grande drammaturgo tedesco che ha smascherato (e messo alla Berliner) le dinamiche di potere, e che la storia d’amore fra i due protagonisti si infiammi, fra l’altro, su una sintonia teatrale ed etico-politica, attraverso il riconoscersi nelle parole di Antigone, la dice lunga sul movente di giustizia e rivoluzione anti dittatoriale che muove l’azione di evasione dal dominio algoritmico promossa dal film. Se la pellicola resta un po’ prigioniera di qualche cliché di genere, nella sua struttura semplice e formulaica, nondimeno si fa specchio plausibile di alcune paure odierne.

Scopri il nostro canale Telegram

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Nota: le immagini dei film sono tratte dal sito ufficiale della Mostra.