Ilaria Gaspari, autrice del podcast “Chez Proust”, e Alessandro Piperno, in libreria con “Proust senza tempo”, condividono una grande passione per l’autore della “Recherche”, oltre a una profonda conoscenza delle sue opere. ilLibraio.it li ha fatti incontrare, nell’anno del centenario della morte del grande autore francese. Il risultato è un dialogo che tocca diversi aspetti (alcuni inattesi). Su Piperno “Proust ha esercitato un fascino tale che si è riverberato su qualsiasi cosa abbia scritto”. E ancora: “Studiare la ‘Recherche’ significa portare alle estreme conseguenze la malìa che Proust esercita sul lettore, e in qualche modo diventarne schiavi. È una cosa che con altri autori, pur grandissimi, non succede”. Si arriva poi al presente: oggi “è evidente che nelle discipline umanistiche stiamo vivendo da diversi decenni un fenomeno di entropia”. Quanto alla vita di uno scrittore contemporaneo, “più che al tempo della scrittura, è dedicata alla promozione della scrittura. E questo cambia radicalmente i termini della questione. Toglie intensità, abnegazione…”

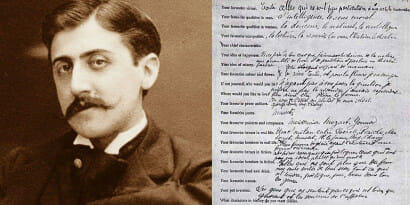

Incontro Alessandro Piperno nel suo studio, una mattina di settembre. Dalla finestra aperta sferragliare di tram, voci, un gran sole. Al cospetto di una maestosa collezione di pipe, parliamo di uno scrittore che ci appassiona entrambi, Marcel Proust – per questo la nostra conversazione è così lunga.

A Proust Piperno ha dedicato il suo libro più recente, appena uscito per Mondadori, Proust senza tempo; ma sono decenni che lo legge, lo medita, lo studia. Dai tempi della sua tesi di laurea: quando abbandonò Pisa per Roma.

Come mai lasciò Pisa – dove per coincidenza ho studiato anch’io?

“A Pisa avevo dato tutti gli esami. Ma venni a sapere che c’era un proustiano a Tor Vergata e mi trasferii per laurearmi con lui. Enrico Guaraldo, un allievo di Giovanni Macchia. Aveva scritto un libro molto bello, Lo specchio della differenza, sulla poetica della Recherche. Era il suo libro di esordio, la cosa migliore che ha scritto. Era un uomo di una eloquenza degna di Demostene, pieno di vezzi nell’eloquio, un fiammeggiare che trasferito sulla pagina può diventare pesante; ma quel libro giovanile era molto bello”.

Ma, scusi se insisto: come mai non voleva laurearsi a Pisa?

“Perché a Pisa non ero iscritto a Lettere [dove in quegli anni insegnava Francesco Orlando, ndr], ma a Storia dell’arte. La mia passione giovanile”.

Può interessarti anche

E questa passione giovanile ha lasciato il segno nella sua formazione?

“C’era un professore, Ricciardi, che faceva un esame di una difficoltà inaudita: Storia dell’arte moderna, dunque dall’Umanesimo fino al ‘700. Utilizzava un metodo che mi è tornato molto utile nel corso degli anni, sia nello studio che nell’insegnamento. Ti metteva davanti la riproduzione di un quadro, tratta dai classici dell’arte: dov’è, chi è? Bisognava imparare mille quadri a memoria. Come spesso succede ai professori severi, girava voce che fosse un tiranno caligolesco. Ma non era vero. Mi ha insegnato, indirettamente, tantissimo su come riconoscere lo stile di uno scrittore e provare a insegnarlo. Perché in realtà lui, certo, voleva che tu sapessi tutto; ma la cosa a cui teneva di più era che sapessi collocare quelle immagini. Se scambiavi un Palma il Vecchio per un Bellini si incazzava, ma non troppo. Se lo scambiavi per Pellegrino Tibaldi, era un’altra storia. Voleva che fossi in grado di riconoscere la temperie, lo stile, gli stilemi…”.

Può interessarti anche

Insomma voleva che allenaste l’occhio allo stile. E la sua tesi, a che argomento la dedicò?

“Era una tesi sul mondo ebraico nella Recherche, e poi è diventata il mio primo libro. Gli studi storico-artistici, naturalmente, erano in qualche modo implicati anche in questo lavoro. Credo di aver avuto una formazione felice, tutto sommato, perché a un certo punto mi sono reso conto che quello che i docenti possono darti, per quanto sia, è nulla rispetto a quello che puoi desumere dal tuo itinerario, diciamo così, personale. Non sono mai stato un secchione, uno sgobbone; mi sono sempre lasciato attrarre dai dettagli, dagli aspetti marginali delle cose che studiavo a scapito di quelle considerate importanti. In qualche esame mi è capitato di fare figuracce: ma era perché ero andato altrove”.

Parliamo delle diverse tipologie di proustiani. Lei si definisce, con understatement degno di uno Swann, un “proustiano di bocca buona”…

“Studiare la Recherche significa portare alle estreme conseguenze la malìa che Proust esercita sul lettore, e in qualche modo diventarne schiavi. È una cosa che con altri autori, pur grandissimi, non succede. Le faccio un esempio: io sono molto amico di Luca Crescenzi, che ha dedicato anni a Thomas Mann, a studiarlo e tradurlo con ottimi risultati: ecco, il suo atteggiamento verso Mann è sereno, distaccato. Nel proustiano invece scatta un meccanismo emotivo, di empatia. La storia che racconta la Recherche, di una vocazione premiata dal riscatto finale, è una storia che un nerd con grande facilità può adottare a ideale di vita: comprendendo che, proprio come avviene nella vita di Proust, la sola forma di edonismo possibile è – paradossalmente – il folle piacere del lavoro. Che l’unica forma di salvezza non è ciò che ti consente di emanciparti dal lavoro, ma il lavoro stesso, a prescindere dai risultati. Un tratto che accomuna Proust a Montaigne, a Nabokov; non credo valga per Balzac, il suo stakanovismo proverbiale non penso fosse di stampo edonistico… Flaubert è ancora diverso, ha un atteggiamento misticheggiante, tratta la scrittura come un cilicio, assediato dall’idea della mediocrità. Ecco, l’edonismo del lavoro conquista il proustiano. Anche quello accademico: dietro il più erudito esperto di Proust c’è sempre un ragazzino o una ragazzina che ha iniziato a studiare quel romanzo perché l’amava… E per quanto possa impegnarsi a trattare l’oggetto di studio come se fosse materiale scientifico, a prendere le distanze, quell’intimità rimane. I più grandi proustiani che conosco, che insieme al mio maestro mi hanno formato – Mariolina Bertini, Alberto Beretta Anguissola, Daria Galateria – sono persone dotate di straordinaria umanità”.

Può interessarti anche

Ma chi studia Flaubert, o anche Nabokov, secondo lei si commuove altrettanto?

“No no, era proprio quello che le dicevo prima; perché Proust fa appello a una vera e propria mozione degli affetti. È un incantesimo che ha molte sfaccettature, alcune profonde, altre più superficiali. Anzitutto, c’è una questione assolutamente geniale anche dal punto di vista promozionale. Quando Gide gli rivela di voler scrivere qualcosa di autobiografico, Proust gli risponde con una lettera: Guardi, caro – benché nei confronti dell’interlocutore covasse un mai sopito rancore – caro Gide, scriva quello che vuole, ma per carità, non usi la parola io. Ora, una frase così, detta da Proust, fa ridere i polli. Come fa ridere i polli tutta la polemica su Sainte-Beuve: che è stato uno scrittore straordinario e molto più vicino a Proust di quanto si creda. La sua è la grande prosa francese che poi ha raggiunto l’apice proprio con la Recherche. Ecco, Proust ti incanta con un ammonimento piuttosto brusco: questa che stai leggendo, ti dice, non devi prenderla come l’autobiografia di qualcuno, ma come un’opera d’arte autonoma, completamente sconnessa dal soggetto. Così il povero proustiano si trova di fronte a un dilemma: perché, intanto, l’opera non fa che rimandare alla vita; inoltre, è diritto di qualsiasi lettore immaginare che esista una contiguità fra libro e autore. Il Narratore della Recherche non lo si può certo immaginare come un surfista californiano biondo; lo si identifica con un uomo un po’ malaticcio, pallido, con il baffo irsuto, com’era Marcel; e questo continuo gioco a rimpiattino che lui fa con il lettore è una delle ragioni che lo spingono a indagare. Io, del resto, capisco che Proust avesse un atteggiamento di pudore nei confronti di una vita di cui non era fiero. E capisco anche l’altro suo discorso, ancora più serio, che si colloca al di là del piano personale: cioè che giudicare un’opera d’arte valutando la vita di un autore è puerile, addirittura scorretto. Cionondimeno, quale proustiano non è continuamente chiamato a mescolare i piani? A uno dei primi convegni che affrontai – ero un giovane studioso piuttosto timido e male in arnese – durante la mia prolusione mi capitò di dire: Proust fa, Proust dice… Alla fine del mio intervento, arriva una signora dal pubblico, indignatissima: ma lei – strilla – ha confuso il Narratore con Proust! In realtà Proust gioca proprio su questa promiscuità. L’ultimo aspetto dell’incantesimo consiste nel fatto che – al di là di certe analisi dell’amore, che riflettono una visione un po’ post-adolescenziale, tipica di qualcuno che ha vissuto la vita con la convinzione che amare un’altra persona significhi odiarla, combatterla, ricattarla… il che può anche essere vero, ma per fortuna non sempre – nessuno ha letto il cuore come questo signore. Nessuno. Mi viene in mente Shakespeare, Montaigne, Dante, forse Tolstoj… ma sono veramente casi rari”.

Può interessarti anche

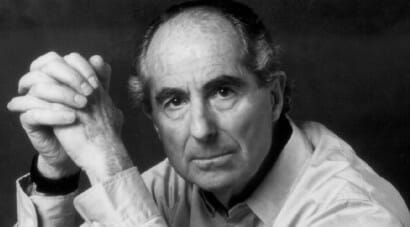

Mi ha colpito molto, nel suo libro, l’accostamento apparentemente azzardato fra Proust e Roth. L’inizio di Pastorale americana, con la festa degli ex allievi del liceo che si erano lasciati ragazzi e si ritrovano vecchi, è un calco, parodistico nella forma, forse, ma certo non nel contenuto, della matinée dei Guermantes, alla fine del Tempo ritrovato. È la vecchiaia il segreto del tempo?

“Lì Roth gioca, allo stesso tempo, a carte scoperte e coperte. Cita Proust, perché non può non citarlo; però allo stesso tempo, per garantirsi un’autonomia da quel modello immenso – ed è una cosa che da narratore capisco – si forza al sarcasmo, fra l’altro travisandolo, perché riconduce tutto alla memoria involontaria, e la tratta in modo un po’ corrivo, un po’ rozzo: non basta un dolcetto per ritrovare il tempo, dice Roth – come se non fosse esattamente quel che sostiene Proust. La prima impressione che uno ha quando lo legge è che voglia mostrare come la memoria risvegliata da uno stimolo sensoriale totalmente casuale, dunque impossibile da suscitare a comando, che allude a un’altra sensazione, improvvisamente abolisca il senso della morte, così che il tempo di allora e il tempo di oggi coincidano in una sorta di epifania. Questa è la cosa che uno di primo acchito crede di capire; e sbaglia. Perché, di fatto, il momento in cui tu ritrovi il tempo perduto, è esattamente il momento in cui prendi coscienza che è perduto. Quindi l’esperienza della memoria involontaria è un’esperienza di morte, non un’esperienza vitale. Questo lo sostiene in un saggio geniale, scritto all’inizio degli anni ‘30, nientemeno che Beckett, che all’epoca doveva avere venticinque anni ed era il segretario di Joyce. Sbagliano a credere che il tempo sia ritrovato, scrive; il miracolo di Proust è un tempo cancellato nello spazio di un secondo. Infatti l’episodio di memoria involontaria più emblematico e più toccante non è quello della madeleine, ma è quello in cui il Narratore, mentre si slaccia lo stivaletto nell’hotel di Balbec, non trova la nonna, e capisce definitivamente che è morta, un anno dopo la sua morte. Lo Zuckerman di Roth vive una versione molto più impertinente della stessa esperienza alla festa di Pastorale americana. Proust nella scena della matinée insiste sul fatto che gli amici di una vita era come se avessero indossato una maschera: uno ha il piombo nelle scarpe, un altro ha i capelli ricoperti di cenere, come se fosse il maquillage per la messa in scena. Nathan Zuckerman balla con la ragazza di cui era innamorato al liceo e lei dice una frase molto spiritosa, tremenda: Mi hai lasciata che ero Alice nel Paese delle meraviglie e mi ritrovi che sono Spencer Tracy. E quest’idea, che una bella ragazzina si trasformi nella maschera rugosa di Spencer Tracy, la trovo molto proustiana. Tra l’altro Roth ha ripetuto spesso la sua noia di leggere Proust: voleva far sapere di detestare tutti gli autori che amava, tra cui Nabokov. Ma io non ci credo. Sono i vezzi dei grandi che non hanno voglia di riconoscere la grandezza altrui”.

A proposito di influenze e debiti: come scrittore, lei riesce a misurare l’influenza che Proust ha avuto su di lei? O come un rampicante le è cresciuta attorno?

“Partiamo da un presupposto autoassolutorio. Chiunque scriva, oggi, è in qualche modo un epigono. Non mi vengono in mente eccezioni – anche in uno scrittore come Marías, per esempio, che è un grande scrittore, quando lo leggi, senti il respiro di tutto quello che lui ha letto. Non senti la freschezza primigenia che ti dà Infanzia o Adolescenza di Tolstoj, o anche Anna Karenina. Siamo tutti epigoni. Ciò detto, Proust ha esercitato su di me un fascino tale che si è riverberato su qualsiasi cosa abbia scritto. Negli anni la mia voce, la chanson, direbbe Marcel, è emersa, sia nei testi narrativi che in quelli saggistici. Il mio stile non ha niente di proustiano in senso stretto; però risente di un uso dell’ipotassi, del dispiegarsi delle frasi, tratto che qualcuno apprezza, e qualcun altro giudica verboso e anacronistico. Detto questo, la mia idea è che le opere narrative siano sempre allacciate all’idea del tempo. Sin da subito la narrativa si confronta con lo strazio del tempo. Da Don Chisciotte passando per Sterne, passando per i russi. Se dovessi dire qual è un difetto – che Dio mi perdoni – di Dickens, autore che amo incondizionatamente, è il fatto che ad esempio, quando David Copperfield invecchia, tu questo suo invecchiare non lo percepisci davvero. Nabokov, nelle sue lezioni, a proposito di Tolstoj fa un’osservazione di una verità assoluta: e cioè che la ragione per cui tutti leggono Tolstoj è che ha la miracolosa capacità di far coincidere il tempo della vita con il tempo dei suoi personaggi. Chi legge riconosce immediatamente qualcosa che si sta svolgendo lì, nel tempo della vita, e si sente a suo agio. Ecco, quindi: il lettore di narrativa è un lettore sentimentale. Si commuove seguendo il percorso di vita, dunque di invecchiamento, di un personaggio. Bene: nessuno ha saputo raccontare il tempo della vita meglio di Proust, come Virginia Woolf, come tutti i modernisti, sa rallentare il tempo fino a estenuarlo, e che ha scritto 3000 pagine, cosicché il tempo di lettura mimasse il tempo di tante vite che si dispiegano. La fortuna dei geni, poi, ha fatto sì che gli capitasse di vivere la prima guerra mondiale: una frattura, l’occasione di dilatare ancora il tempo. Lui è talmente furbo che fa in modo che quando il Narratore rientra in società, nella matinée Guermantes, sia più vecchio di quello che era realmente. Suggerisce che siano passati molti più anni, come se in realtà si rincontrassero tutti negli anni ‘30, non negli anni ’20… Ecco, per tornare alla domanda: io mi occupo di un minuscolo ambiente borghese che però è implicato in questioni, credo, universali; in questo, certo, risento l’influenza di Proust”.

Può interessarti anche

Pensa che questa sensazione che ha descritto – che la narrativa contemporanea sia un regno di epigoni – abbia a che fare con il modo in cui concepiamo il tempo, con i ritmi del nostro mondo?

“Non sono né un conservatore, né un nostalgico: mi piace il mondo contemporaneo. Lo trovo confortevole, pieno di cose belle; insomma, se non fosse per gli ultimi due anni, penso che sia un buon posto in cui vivere. Quindi quello che sto per dire non ha nessuna intenzione reazionaria. Ma, ecco: è evidente che nelle discipline umanistiche stiamo vivendo da diversi decenni un fenomeno di entropia. Io insegno la letteratura peggio di come la insegnava il mio maestro; il mio maestro la insegnava peggio di come la insegnava Giovanni Macchia, e via dicendo. E il tempo ha a che fare proprio con questo. Prendiamo l’esempio dell’università: negli anni ‘50 era un luogo comunque spietato, feudale, com’è rimasto; però era il luogo in cui si incontravano degli strani individui privilegiati che venivano molto ben pagati per esercitare al meglio la loro attività. Io non credo che Longhi o Contini avessero a che fare con la burocrazia come ci ho a che fare io oggi. Avevano quindi una disposizione a consacrarsi totalmente al proprio lavoro; avevano il tempo da dedicare allo studio. Per quanto riguarda la letteratura, credo che sia avvenuto qualcosa di analogo: io sono tutto fuorché un presenzialista della mondanità letteraria, ammesso che esista, eppure la mia vita passa attraverso una serie di impegni molto serrati: interviste, presentazioni, festival. La vita di uno scrittore contemporaneo, più che al tempo della scrittura, è dedicata alla promozione della scrittura. E questo cambia radicalmente i termini della questione. Toglie intensità, abnegazione. L’ultima cosa che mi viene da dire è che, come insegna il nostro Marcel, niente è infinito; quindi il mondo della letteratura va immaginato come un luogo ben delimitato, in cui ci sono degli oggetti particolarmente belli, dei frutti particolarmente prelibati. Ma una volta che qualcuno li ha presi, sono andati via per sempre: sempre più è una terra desolata. Per cui quello che noi possiamo fare è recitare a soggetto, parodiare, dare fuoco e fondo alle nostre ossessioni. Però sono veramente pochi gli scrittori, dal secondo dopoguerra in poi, che Baudelaire avrebbe definito fari. Per esempio, uno scrittore che non amo, ma che obiettivamente ha inventato qualcosa è Gabriel García Márquez: non riesco a leggerlo fino in fondo, però mi fa sentire che prima di Marquez non esisteva niente di simile a Márquez. Lo stesso Roth, che considero un tra i dieci più grandi scrittori del nostro tempo, ha inventato un paio di cose, ma ne ha copiate altrettante. Quindi: entropia, limitatezza. Probabilmente le forme di espressione dei nostri figli, nipoti, eccetera, potrebbero dirazzare, dalla scrittura a chissà cosa; la creatività umana non viene mai meno. Forse il romanzo è destinato alla stessa sorte del melodramma, ma ho la sensazione che non sia ancora arrivato quel momento; ci sono ancora delle cose, in giro, che ti fanno palpitare. Però è sempre più difficile trovarne”.

Può interessarti anche

L’AUTRICE – Ilaria Gaspari, scrittrice e collaboratrice de ilLibraio.it, è nata a Milano. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Scrive per diverse testate, e collabora con radio, tv e scuole di scrittura. Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland). Ha poi pubblicato Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno), Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (Einaudi) e, sempre con Einaudi, Vita segreta delle emozioni. Nel 2022 per Giulio Perrone editore è uscito A Berlino – Con Ingeborg Bachmann nella città divisa. Con Emons, (e con il sostegno dell’Institut Français Italia), sempre nel 2022, ha curato e condotto il podcast Chez Proust.

Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it